- •Степин б. Д

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 1

- •1.1. Стекло

- •1.2. Керамика, керметы, графит и асбест

- •1.3. Полимерные материалы

- •1.4. Металлы

- •1.5. Материалы для фильтрования

- •1.6. Резина и каучуки (пробки и шланги)

- •1.7. Смазки, замазки и уплотняющие средства

- •1.8. Вода

- •1.9. Ртуть

- •1.10. Монтажные приспособления, крепежные изделия и амортизаторы

- •Глава 2

- •2.1. Химические стаканы, колбы и реторты

- •2.2. Колокола, колпаки, склянки и пробирки

- •2.3. Промывалки, эксикаторы и сосуды Дьюара

- •2.4. Краны, зажимы, клапаны, затворы каплеуловители

- •2.5. Сифоны, переходные трубки, алоюки, шлифы, стеклянные трубки и капилляры

- •2.6. Делительные и капельные воронки, ампулы и бюксы

- •2.7. Холодильники

- •2.8. Ступки, чашки, тигли, лодочки и шпатели

- •2.9. Очистка и сушка химической посуды

- •Глава 3

- •3.1. Технохимические весы

- •3.2. Аналитические весы

- •3.3. Гидростатические весы

- •3.4. Газовые и торзионные (крутильные) весы

- •3.5. Специальные весы

- •3.6. Весовая комната

- •Глава 4

- •4.1. Мерные цилиндры, мензурки и другая мерная посуда

- •4.2. Мерные колбы и пикнометры

- •4.3. Пипетки

- •4.4. Бюретки

- •4.6. Определение плотности жидких и твердых веществ

- •Глава 5

- •5.1. Ртутные термометры

- •5.2. Газовые тензиметрические термометры

- •5.3. Паровые и жидкостные манометрические термометры

- •5.4. Термометры сопротивления

- •5.5. Термисторы

- •5.6. Термопары

- •5.7. Пирометры

- •5.8. Конусы Зегера (керамические пироскопы)

- •5.9. Регулирование температуры

- •5.10. Термостаты

- •5.11. Криостаты

- •Глава 6

- •6.4. Инфракрасные излучатели

- •6.6 Электропечи

- •6.7. Индукционные печи

- •6.8. Высокочастотные диэлектрические нагреватели

- •6.9. Газовые печи

- •6.10. Сушильные шкафы

- •6.11. Средства и приборы для охлаждения

- •6.12. Теплоизоляция

- •Глава 7

- •7.1. Измельчение

- •7.2. Высушивание и прокаливание порошков

- •7.3. Просеивание сухих порошков

- •7.4. Смешивание порошков

- •7.5. Хранение

- •7.6. Возгонка (сублимация) и десублимация

- •7.8. Определение температуры плавления

- •7.9. Измерение степени влажности

- •Глава 8

- •8.2. Перекачивание жидкости

- •8.3. Удаление влаги и растворенных газов из органических жидкостей

- •8.4. Перегонка жидкостей (дистилляция)

- •8.5. Молекулярная перегонка

- •8.6. Элементарная техника жидкостной экстракции

- •8.7. Определение температур кипения жидкостей

- •8.8. Капиллярные вискозиметры

- •8.9. Хранение жидкостей

- •Глава 9

- •9.1. Растворение.

- •9.2. Перемешивание

- •9.3. Выпаривание и концентрирование растворов

- •9.5. Промывание осадков

- •9.6. Кристаллизация веществ из растворов

- •9.7. Кристаллизация вещества из расплава

- •9.8. Выращивание монокристаллов

- •9.9. Экстракция примесей из смеси твердых фаз

- •9.10. Определение молярной массы вещества-неэлектролита

- •Глава10. Эксперименты с газами

- •10.1. Приборы для получения газов

- •10.2. Приборы для реакций газов с твердыми веществами

- •10.3. Очистка и осушка газов

- •10.4. Измерение давления газа

- •2 • 104 Па (150 торр).

- •10.5. Измерение давления пара вещества

- •10.6. Регулирование давления

- •10.7. Измерение расхода газа

- •10.8. Получение вакуума и избыточного давления

- •10.9. Ловушки для конденсации газов

- •10.10. Хранение газов

- •10.11. Измерение плотности и объема газов

- •10.12. Определение влажности газов

- •Глава 11. Электрохимические исследования и синтезы

- •11.2. Химические источники тока и электроды

- •11.3. Измерения водородного показателя

- •11.4. Электролиз

- •11.5. Электрический разряд в газах

- •11.6. Электродиализ

- •Глава 12

- •12.2. Автоклавы

- •12.3. Компрессоры

- •Глава 13

- •13.1. Микрососуды, микропипетки и пластинки

- •13.2. Градуированные микропипетки, микробюретки и микромерные колбы

- •13.3. Нагревание

- •13.4. Перемешивание и измельчение

- •13.5. Растворение, выпаривание и высушивание

- •13.6. Фильтрование

- •13.7. Перегонка и возгонка

- •13.8. Экстракция

- •13.9. Определение температур плавления и кипения

- •13.10. Определение плотности

- •Глава 14

- •14.1. Источники света

- •14.2. Жидкостные, стеклянные и интерференционные светофильтры

- •14.3. Фотохимические реакторы

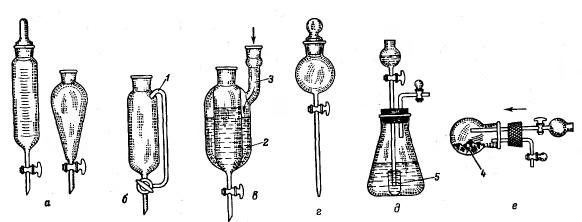

2.6. Делительные и капельные воронки, ампулы и бюксы

Делительные воронки - это удлиненный цилиндрический или грушевидный сосуд, применяемый чаще всего для разделения несмешивающихся жидкостей (рис. 53, а-в). Трубка у делительных воронок может быть короткой и несколько удлиненной в зависимости от условий использования, но диаметр трубки должен быть таким, чтобы жидкость в ней не задерживалась. Кран, как правило, не смазывают из-за опасений попадания смазки в жидкость. Поэтому предпочитают использовать делительные воронки с фторопластовыми кранами или кранами типа КРУ, ГТС или КН с прозрачными оплавленными шлифами (см. разд. 2.5, шлифы).

Большие делительные воронки укрепляют между двумя кольцами штатива. Нижнее кольцо удерживает воронку с жидкостью и оно имеет несколько меньший диаметр, чем диаметр воронки, а верхнее - больший диаметр. В зазор между верхним кольцом и воронкой вставляют кусочки резинового шланга или пробки.

Некоторые делительные воронки снабжают боковой трубкой 1 (рис. 53, 6) для сброса избыточного газа из колбы после слива в нее нижней более тяжелой жидкости, когда следует изолировать ее от воздействия воздуха.

При необходимости делительные воронки могут иметь охлаждающую (рис. 53, в) или нагревающую рубашку 2. В охлаждающую рубашку через трубку 3 можно, например, поместить кашицу сухого льда и ацетона. Такие делительные воронки нужны для разделения легко летучих жидкостей.

Капельные воронки имеют длинный конец и сферическую верхнюю часть (рис. 53, г). Они служат для дозировки Жидкости, вводимой в реакционный сосуд каплями или небольшими порциями. Чтобы приливать жидкость из капельной воронки в сосуд надо сначала полностью открыть кран, не забыв вынуть верхнюю пробку, для полного заполнения длинной трубки жидкостью, а затем уже, прикрыв кран, регулировать ее поток. В противном случае жидкость начнет стекать по стенкам трубки, не наполняя ее. Давление жидкости в воронке может оказаться недостаточным, чтобы преодолеть давление газа в сосуде. Газ начнет прорываться через жидкость в воронке. Поэтому рекомендуют заполнять трубку воронки заблаговременно, засасывая ее из стакана при помощи резиновой груши или вакуума, а не заливая через верхнее отверстие. Для засасывания в верхнее отверстие вставляют пробку с отводной трубкой, присоединенной к груше или водоструйному насосу.

Низ трубки капельной воронки не должен иметь косого среза. Для того чтобы трубка всегда оставалась наполненной жидкостью, ее конец следует опустить в маленькую пробирку 5,

Рис. 53. Делительные (с - в) и капельные (г) воронки и способы введения молельной воронки в колбу с жидкостью (д)

и твердым (е) веществом:

1 - трубка; 2 - термостатирующая рубашка; 3 - отросток с муфтой; 4 - порошок; 5 -пробирка

помещенную в реакционный сосуд (рис. 53, д). Это полезно в тех случаях, когда происходит бурное выделение газа и может наступить его проскок через капельную воронку.

Способ ввода капельной воронки в колбу с твердым веществом показан на рис. 53, е.

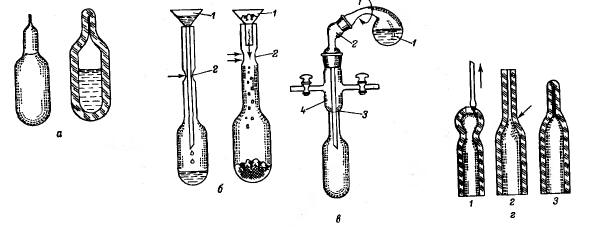

Рис 54. Капельницы с пипетками (а, г, д) и со сливными трубками (б, в)

Капельницы - сосуды для жидкостей, расходуемых по каплям. В одних капельницах набор жидкости в пипетку осуществляется при помощи резиновых баллончиков (рис. 54, а), в других жидкость вытекает при наклонении сосудов (рис. 54, б, в), в третьих - при ослаблении нажима пальца на пипетку (рис. 54, г). Вместо резиновых баллончиков на конец пипетки можно надеть резиновую трубку длиной 4-5 см, закрытую с одного конца пробкой или обрезком стеклянной палочки (рис. 54, д).

Ампулы - запаянные сосуды из стекла для сохранения твердых веществ, жидкостей и газов (рис. 55, а). Толстостенные ампулы применяют для хранения сжиженных газов. Ампулы используют также для проведения реакций под давлением (см. разд. 12.1).

Жидкость вводят в ампулу через воронку 1 с узкой трубкой (рис. 55, б), а в некоторых случаях при помощи шприца, иглой которого прокалывают резиновый баллончик, натянутый на горло ампулы во избежание контакта жидкости с воздухом. Для засыпки порошков в патрубок ампулы вставляют воронку с коротким концом и во время заполнения ампулы осторожно постукивают пальцем по узкой части патрубка 2 (рис. 55, б). После заполнения ампулу запаивают в месте перетяжки патрубка 2.

Если требуется наполнить ампулу без доступа воздуха, в инертной атмосфере или вакууме, то ее припаивают верхним концом 3 патрубка к патрубку 4 системы для откачивания (рис. 55, в) или к патрубку для промывки ампулы инертным газом, а затем при помощи переходной трубки 2 и сосуда заполняют веществом и запаивают конец 3.

Рис. 55. Тонкостенная и толстостенная (а) ампулы, их заполнение обычным способом (б), под вакуумом или в атмосфере инертного газа (в) и запаивание ампулы (г):

б: 1 - воронка; 2 - перетяжка;

в: 1 - сосуд с жидкостью; 2 - переходная трубка; 3 - место припаивания; 4 - патрубок:

1 - 3 - последовательность стадий запаивания ампулы

Агрессивные жидкости,разлагающиеся на воздухе,запаивают тонкостенные круглые стеклянные ампулы, которые выдерживают высокое давление из-за своей сферической формы. Так, ампула вместимостью 5-10 мл, наполненная жидким хлором, выдерживает нагрев до 70 °С, что соответствует давлению в 1,9 МПа.

При запаивании ампулы, особенно толстостенной, необходимо прежде всего тщательно очистить внутреннюю поверхность верхней части патрубка. Поэтому жидкости и твердые вещества следует вводить в ампулу так, чтобы в верхней ее части, подлежащей запаиванию, не осталось ни частичек, ни капель жидкости.

Для запаивания сначала отрезают верхнюю часть патрубка ампулы недалеко от места сужения и оставшуюся часть нагревают в пламени газовой горелки (см. разд. 1.1) до размягчения, после чего припаивают к остатку патрубка стеклянную палочку (операция 7, рис. 55, г). Затем оттягивают конец трубки в тонкостенный капилляр (операция 2) и направляют на образовавшееся коническое сужение (показано стрелкой) пламя горелки при непрерывном вращении ампулы. Нагревание и вращение прекращают как только в месте нагрева стенки ампулы не станут равной толщины и не окажутся заплавленными (операция 3).

Перед вскрытием ампулы с летучей жидкостью или сжиженным газом ее следует охладить, чтобы понизить давление пара. Небольшие ампулы полностью разбивают под жидкостью в сосуде, где их содержимое будет участвовать в реакции. Ампулу раздавливают стеклянной палочкой или фторопластовым пестиком. У больших ампул вскрывают только патрубок. Его надрезают (делают царапину, см. разд. 1.1) на расстоянии 1-2 см от конца, предварительно смочив место надреза водой. Когда царапина нанесена обтирают место надреза фильтровальной бумагой и, направив открываемый конец в сторону от работающего и не наклоняя сильно ампулу, правой рукой отламывают надрез быстрым рывком в сторону противоположную царапине. Если патрубок имеет толстые стенки, то к царапине прикасаются раскаленной железной проволокой.

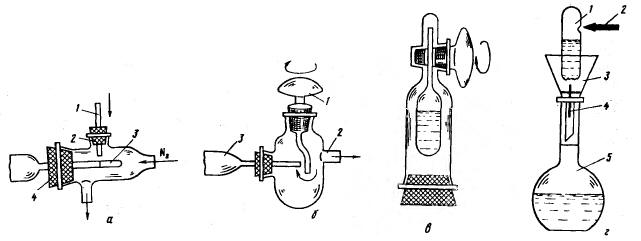

Для защиты содержимого ампулы от воздействия воздуха надрезанную головку ампулы помещают в защитную пробирку (рис. 56, а), через которую пропускают осушенный азот, и ударом стеклянной палочки 7, закрепленной в фторопластовой пробке 2, отбивают конец ампулы.

Ампулу 3 с тонким отростком вскрывают, как показано на рис. 56, б. Отросток вставляют в пробирку, из которой эвакуирован воздух через трубку 2, и поворотом пробки 7 с припаянной изогнутой стеклянной палочкой отламывают отросток.

В приспособлении (рис. 56, в) конец ампулы ломают при помощи пробки крана с широким отверстием. Пробирка служит одновременно и защитой от возможного выброса газа.

Вскрытие ампулы с фиксаналом показано на рис. 55, г. Фиксаншы - заранее приготовленные в строго определенных количествах реактивы, которые используют для получения растворов нужной концентрации. Сначала наружную поверхность ампулы с фиксаналом тщательно промывают чистой водой, а если нужно, то и соответствующими моющими средствами (см. разд. 2.9). после этого ампулу 7 вставляют в воронку 3 и, осторожно ударяя о боек 4, разбивают дно, затем пробивают острой стеклянной палочкой 2 боковое углубление ампулы и дают возможность содержимому вытечь. Не изменяя положение ампулы ее промывают через верхнее пробитое отверстие из промывалки (см. рис. 31)

Рис. 56. Приспособления с бойком (а) и поворотом крана (б, в) для вскрытия ампул в инертной атмосфере и ампул с фиксаналом (г):

а: 1 - стеклянная палочка; 2 - фторопластовая пробка; 3 - надрезанный конец ампулы; 4 - резиновая пробка;

б: 1 - пробка; 2 - трубка; 3 - ампула

г: I - ампула; 2 - стеклянная палочка; 3 - воронка; 4 - стеклянный боек; 5 – мерная колба

чистой водой, употребляя не менее чем шестикратный по емкости ампулы объем воды. Промытую ампулу удаляют, а в мерную колбу 5 (см. разд. 4.2) доливают чистую воду до метки.

Сухое содержимое фиксаналов переводят в мерную колбу аналогичным образом. Когда ампула будет разбита, то легким постукиванием и осторожным встряхиванием сухое вещество высыпают в колбу, а затем ампулу промывают.

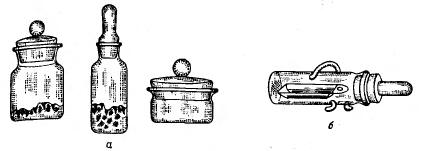

Бюксы - стеклянные сосуды с пришлифованной крышкой, применяемые для хранения и взвешивания жидких и твердых веществ в небольших количествах, образцов и проб (рис. 57)

Рис. 57. Бюксы обычные (а) и типа "собачка" (б)

Пришлифованные поверхности у бюксов не смазывают во избежание попадания смазки в вещество.

Если нужна высокая герметичность, то применяют бюксы с прозрачными оплавленными шлифами (см. разд. 2.5, шлифы).

Взвешивание лодочек после сжигания или прокаливания пробы вещества производят в бюксах типа "собачка" (рис. 57, б). Применяют такие бюксы в тех случаях, когда остаток от сжигания или прокаливания может взаимодействовать с воздухом и его примесями.