- •Степин б. Д

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 1

- •1.1. Стекло

- •1.2. Керамика, керметы, графит и асбест

- •1.3. Полимерные материалы

- •1.4. Металлы

- •1.5. Материалы для фильтрования

- •1.6. Резина и каучуки (пробки и шланги)

- •1.7. Смазки, замазки и уплотняющие средства

- •1.8. Вода

- •1.9. Ртуть

- •1.10. Монтажные приспособления, крепежные изделия и амортизаторы

- •Глава 2

- •2.1. Химические стаканы, колбы и реторты

- •2.2. Колокола, колпаки, склянки и пробирки

- •2.3. Промывалки, эксикаторы и сосуды Дьюара

- •2.4. Краны, зажимы, клапаны, затворы каплеуловители

- •2.5. Сифоны, переходные трубки, алоюки, шлифы, стеклянные трубки и капилляры

- •2.6. Делительные и капельные воронки, ампулы и бюксы

- •2.7. Холодильники

- •2.8. Ступки, чашки, тигли, лодочки и шпатели

- •2.9. Очистка и сушка химической посуды

- •Глава 3

- •3.1. Технохимические весы

- •3.2. Аналитические весы

- •3.3. Гидростатические весы

- •3.4. Газовые и торзионные (крутильные) весы

- •3.5. Специальные весы

- •3.6. Весовая комната

- •Глава 4

- •4.1. Мерные цилиндры, мензурки и другая мерная посуда

- •4.2. Мерные колбы и пикнометры

- •4.3. Пипетки

- •4.4. Бюретки

- •4.6. Определение плотности жидких и твердых веществ

- •Глава 5

- •5.1. Ртутные термометры

- •5.2. Газовые тензиметрические термометры

- •5.3. Паровые и жидкостные манометрические термометры

- •5.4. Термометры сопротивления

- •5.5. Термисторы

- •5.6. Термопары

- •5.7. Пирометры

- •5.8. Конусы Зегера (керамические пироскопы)

- •5.9. Регулирование температуры

- •5.10. Термостаты

- •5.11. Криостаты

- •Глава 6

- •6.4. Инфракрасные излучатели

- •6.6 Электропечи

- •6.7. Индукционные печи

- •6.8. Высокочастотные диэлектрические нагреватели

- •6.9. Газовые печи

- •6.10. Сушильные шкафы

- •6.11. Средства и приборы для охлаждения

- •6.12. Теплоизоляция

- •Глава 7

- •7.1. Измельчение

- •7.2. Высушивание и прокаливание порошков

- •7.3. Просеивание сухих порошков

- •7.4. Смешивание порошков

- •7.5. Хранение

- •7.6. Возгонка (сублимация) и десублимация

- •7.8. Определение температуры плавления

- •7.9. Измерение степени влажности

- •Глава 8

- •8.2. Перекачивание жидкости

- •8.3. Удаление влаги и растворенных газов из органических жидкостей

- •8.4. Перегонка жидкостей (дистилляция)

- •8.5. Молекулярная перегонка

- •8.6. Элементарная техника жидкостной экстракции

- •8.7. Определение температур кипения жидкостей

- •8.8. Капиллярные вискозиметры

- •8.9. Хранение жидкостей

- •Глава 9

- •9.1. Растворение.

- •9.2. Перемешивание

- •9.3. Выпаривание и концентрирование растворов

- •9.5. Промывание осадков

- •9.6. Кристаллизация веществ из растворов

- •9.7. Кристаллизация вещества из расплава

- •9.8. Выращивание монокристаллов

- •9.9. Экстракция примесей из смеси твердых фаз

- •9.10. Определение молярной массы вещества-неэлектролита

- •Глава10. Эксперименты с газами

- •10.1. Приборы для получения газов

- •10.2. Приборы для реакций газов с твердыми веществами

- •10.3. Очистка и осушка газов

- •10.4. Измерение давления газа

- •2 • 104 Па (150 торр).

- •10.5. Измерение давления пара вещества

- •10.6. Регулирование давления

- •10.7. Измерение расхода газа

- •10.8. Получение вакуума и избыточного давления

- •10.9. Ловушки для конденсации газов

- •10.10. Хранение газов

- •10.11. Измерение плотности и объема газов

- •10.12. Определение влажности газов

- •Глава 11. Электрохимические исследования и синтезы

- •11.2. Химические источники тока и электроды

- •11.3. Измерения водородного показателя

- •11.4. Электролиз

- •11.5. Электрический разряд в газах

- •11.6. Электродиализ

- •Глава 12

- •12.2. Автоклавы

- •12.3. Компрессоры

- •Глава 13

- •13.1. Микрососуды, микропипетки и пластинки

- •13.2. Градуированные микропипетки, микробюретки и микромерные колбы

- •13.3. Нагревание

- •13.4. Перемешивание и измельчение

- •13.5. Растворение, выпаривание и высушивание

- •13.6. Фильтрование

- •13.7. Перегонка и возгонка

- •13.8. Экстракция

- •13.9. Определение температур плавления и кипения

- •13.10. Определение плотности

- •Глава 14

- •14.1. Источники света

- •14.2. Жидкостные, стеклянные и интерференционные светофильтры

- •14.3. Фотохимические реакторы

2.5. Сифоны, переходные трубки, алоюки, шлифы, стеклянные трубки и капилляры

Различные части приборов и узлы лабораторной установки соединяют с помощью не только шлангов (см. разд. 1.6), но и сифонов и так называемых адаптеров, или переходных трубок самой разнообразной конструкции. Переходные трубки часто представляют собой самостоятельный узел установки, наравне со стационарными системами общего назначения (вакуумной, газоподающей, водопроводной и т. п.).

Сифоны служат для переливания жидкости из одного сосуда в другой, когда обычное перемещение вещества по тем или иным причинам невозможно.

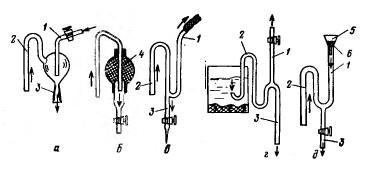

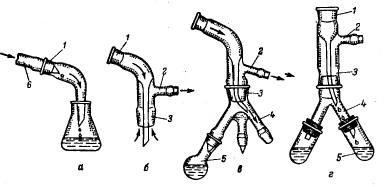

В сифоне Вейнгольда (рис. 44, а) переливаемая жидкость приводится в движение при помощи сжатого воздуха, подаваемого через кран в сливную трубку 3, действующую как инжектор. После того как сифон заполнен, сжатый воздух отключают. В сифоне типа "монополь" (рис. 44, б) жидкость всасывается по левому колену из сосуда резиновой грушей 4 и передается в сливную трубку с краном. Заполненный сифон используют по мере необходимости.

Чтобы заполнить сифон Митчерлиха (рис. 44, в) на коней трубки 1 надевают резиновый шланг и присоединяют его к водоструйному насосу, конец трубки 2 опускают в переливаемую жидкость. Когда под действием вакуума жидкость достигнет 1/2 высоты средней трубки, на трубке 3 открывают кран и тотчас же отсоединяют трубку 1 от водоструйного насоса, не останавливая его работы. После того, как жидкость потекла по сифону, трубку 2 погружают в сосуд до нужного уровня. Аналогично заряжают сифон при декантации (см. разд. 9.5) раствора с осадка (рис. 44, г). В сифоне с воронкой (рис. 44, д) трубку 2 погружают в сосуд с переливаемой жидкостью при закрытом кране сливной трубки 3 и заполняют сифон переливаемой жидкостью через воронку 5.

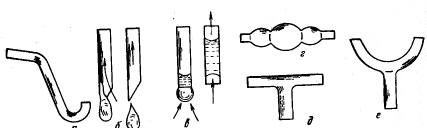

Рис. 44. Сифоны: Вейнгольда (а), "монополь" (б), Митчерлиха (в), декантируюший (г) и с воронкой (д):

1,2, 3- трубки; 4- резиновая груша; 5- воронка; 6- пробка

После заполнения сифона кран открывают и переливают нужное количество жидкости. Перед открытием крана нижнюю часть воронки закрывают резиновой пробкой 6 или, вынув воронку, этой пробкой закрывают трубку .

Митчерлих Эйльгард (1794-1863) - немецкий химик и минералог. Открыл закон изоморфизма.

Сифоны изготавливают из стекла и полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен, фторопласт и др.) (см. разд. 1.3).

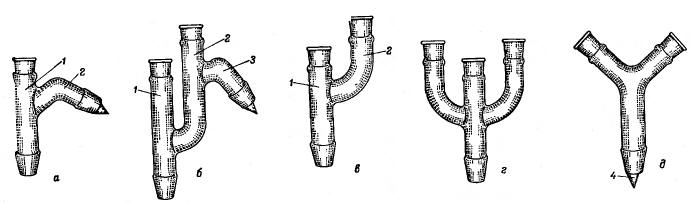

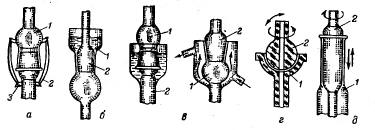

Переходными трубками, или адаптерами, называют трубки со шлифами для соединения различной химической посуды при сборе той или иной установки. Трубки с боковым наклонным отростком (рис. 45, а, б) получили название насадок Клайзена. Их используют в тех случаях, когда нет колб Клайзена (см. рис. 24, а).

В трубку (рис. 45, а) вставляют термометр для контроля температуры пара, а трубку 2 присоединяют к холодильнику, а саму насадку закрепляют при помощи шлифа в горловине круг-лодонной колбы. Насадка типа б нужна для вакуумной перегонки: в трубку вставляют капилляр, обеспечивающий спокойное кипение жидкости.

Если у исследователя нет двухгорлых колб, а есть только одногорлые, применяют переходник типа в (рис. 45). Трубка служит для закрепления обратного холодильника (см. разд. 2.7), трубка 2 - для установки делительной воронки (см. рис. 53). Когда для синтеза вещества нужна мешалка, ее ось пропускают через трубку , а обратный холодильник или другую деталь закрепляют в трубке 2.

Рис. 45. Насадки: Клайзена (с, б), с двумя (в) и с тремя (г) горловинами, звездообразная (д):1, 2, 3- трубки; 4 - конус

Трехгорлые колбы (рис. 17, в) вполне может заменить обычная одногорлая с насадкой типа г. Звездообразную переходную трубку (рис. 45, д) используют для одновременного введения в реакционную колбу двух жидких реагентов в разных соотношениях.

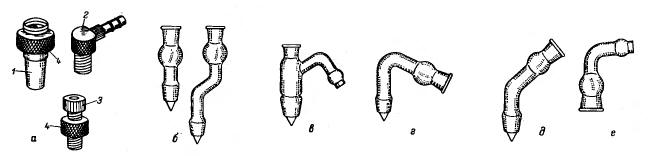

Переходные трубки могут иметь и более простую форму (рис. 46). Такие трубки со шлифами на концах всегда должны быть в ассортименте в любой лаборатории. Они могут быть как стеклянными, так и полимерными. Например, соединительные трубки типа а готовят из фторопласта или найлона (см. разд. 1.3) и применяют для закрепления стеклянных трубок в горлах колб (узел 1), подсоединения резиновых трубок (узел 2) или для закрепления термометров (узел 3). Трубки типа б применяют для соединения трубок разного диаметра, типа в - для подсоединения резиновых трубок и холодильников, типов г и д - ДЛЯ связывания узлов установки, расположенных под разными углами, а типов е - для присоединения к химическим сосудам со шлифами эластичных шлангов.

Рис. 46. Переходные трубки: фторопластовые и найлоновые (а) и стеклянные (б- е) с муфтой и керном (б), с отростком (в), изогнутые (г, д) и с оливой (е): 1 - керн; 2 - головка; 3 - трубка для закрепления термометра; 4 – гайка

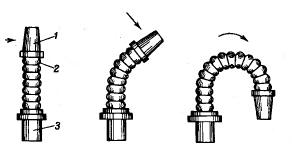

Рис. 47. Гибкий адаптер: I - керн; 2 - гофрированная полимерная трубка; 3 - стеклянная трубка

Очень удобны при монтаже установок гибкие адаптеры (рис. 47), выполненные из полиэтилена или фторопласта в виде гофрированных трубок. Они способны принимать любые углы. Один конец их имеет пришлифованный конус , а другой связан со стеклянной трубкой 3. Оба конца могут иметь и пришлифованные стеклянные трубки.

К переходным трубкам принадлежат также и алонжи разной Формы.

Алонжи - изогнутые стеклянные трубки, по которым конденсат попадает из холодильника в приемник (рис. 48). Простой алонж (рис. 48), как и все другие, присоединяют к концу холодильника 6, называемому форштосом, посредством муфты.

Рис. 48. Алонжи: простой (а), для вакуумной (б) и фракционной (в, г) перегонок:

1- муфта; 2 - отросток для присоединения вакуум-насоса; 3 - керн; 4 - распределитель конденсата (паук);

5- приемники конденсата; 6- конец холодильника (форштос)

Форштос должен входить в алонж на 2-3 см. Если перегонку требуется проводить под вакуумом с одним приемником дистиллята, то применяют алонж типа б. Боковой отросток 2 такого алонжа присоединяют к водоструйному насосу или вакуумной системе, а на керн 3 надевают приемник.

При фракционированной вакуумной перегонке к алонжу присоединяют распределитель конденсата ("паук") 4, на концы которого надевают пронумерованные приемники 5. Количество отростков "паука" может колебаться от двух до пяти и больше в зависимости от числа отбираемых фракций (рис. 48, в, г). "Паук" должен свободно вращаться на шлифе алонжа без потери степени разряжения в установке при вакуумной перегонке (подробнее см. разд. 8.4).

Шлифы. Стеклянные шлифы - это плотное соединение двух стеклянных изделий с притертыми, пришлифованными поверхностями.

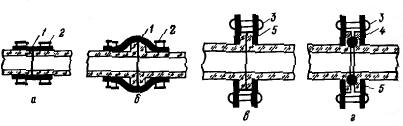

Различные виды шлифов приведены на рис. 49. Шлиф состоит из муфты 1 (рис. 49, а) или воронки шлифа и керна 2 (конуса шлифа). Чтобы закрепить керн и муфту, к их трубкам припаивают "усики" 3, на которые надевают резинку 4 или пружинку.

Заливные шлифы (рис. 49, б) применяют в тех случаях, когда по условиям эксперимента нельзя на шлиф наносить смазку - тогда в качестве ее используют ту жидкость, которая находится в приборе. Шлифы могут иметь термостатирующую рубашку (рис. 49, в).

Рис. 49. Шлифы: обычные (с), заливные (б), с термостатирующей рубашкой (в), сферические (г) и цилиндрические (д):

1- муфта; 2- керн; 3 - усики; 4- резинка или пружинка

Сферические шлифы (рис. 49, г) типа "шар - чашка" - гибкие шарниры, позволяющие поворачивать детали на угол до 20°. Плотность соединения у сферических шлифов больше, чем у конусных.

Цилиндрические шлифы (рис. 49, д) имеют поступательное и вращательное движение и поэтому их широко применяют в стеклянных реакторах для перемешивания жидкостей, для движения по вертикали (вверх или вниз) детали без нарушения режима эксперимента.

Получили распространение конусные прозрачные нешлифованные соединения с совершенно гладкой оплавленной поверхностью типов KPV (Klare Prazisions Verbindung) или ГТС (гладкие точные соединения) и КН (конуса нешлифованные). Их муфты и керны готовят методом горячей калибровки с неровностью поверхности конуса порядка ±0,005 мкм, во много раз меньшей, чем у обычных шлифов (0,4-0,5 мкм). Такое соединение обеспечивает лучшую герметичность, не заклинивается, легко разъединяется, может работать без смазки или с незначительным количеством смазки.

Если шлиф смазывается, то при вертикальном положении частей прибора, муфта должна быть наверху, а керны - внизу. В этом случае вещество не будет загрязнено смазкой. Взвешиваемые части прибора при анализе веществ должны заканчиваться керном, так как его легче очищать. Чтобы уменьшить возможность попадания смазки в прибор, применяют двухзон-ные шлифы, керн которых имеет кольцеобразную канавку посредине шлифованного конуса. Вместо смазки роль уплотнителя может выполнять манжета, изготовленная из тонкой фторопластовой пленки. Для некоторых экспериментов муфту и керн готовят из фторопласта.

Плоские шлифы применяют в эксикаторах (см. рис. 32), колоколах и колпаках (см. рис. 25, в, г) и при соединении трубок (рис. 50).

Рис. 50. Плоские шлифы: Рамзая (о), Бабо (б), с фланцевым болтовым соединением (в) и с полимерной прокладкой (г):

1 - резиновый шланг; 2 - металлический хомут; 3 - болты; 4 - фторопластовый пруток;5 – диски

Различают шлиф Рамзая (рис. 50, а), в котором торцы трубок тщательно притираются, и шлиф Бабо у трубок с фланцами (рис. 50, б). Шлифы закрепляют либо куском достаточно толстого резинового шланга 1, притягиваемого к трубкам металлическими хомутами 2, либо при помощи дисков 5, стягиваемых болтами 3. Для уплотнения между стеклянными фланцами помещают фторопластовый пруток 4, вдавливаемый при стягивании фланцев в канавку, проделанную в торцах трубок.

Бабо Клемент Генрих Ламберт (1818-1899) - немецкий физико-химик, конструктор многих лабораторных приборов.

Сухой шлиф не следует вращать, так как на шлифованных плоскостях тотчас же образуются "задиры". Чем тоньше и точнее отшлифованы поверхности, тем эта опасность больше. Для повреждения достаточно одного поворота сухого шлифа.

При хранении шлифов в собранном виде между ними помещают небольшие кусочки тонкой бумаги, чтобы предупредить возможность заедания шлифа. В таком виде хранят стеклянные краны и сосуды со шлифами. Перед началом работы шлифы смазывают. Смазка повышает герметичность соединения, предохраняет его от разъедания агрессивными средами и заедания, облегчает вращение притертых поверхностей. Выбор смазки (см. разд. 1.7) зависит от рода работы и состава жидкости или газа.

Две не вполне точно подходящие друг к другу шлифованные поверхности пришлифовывают, нанося на них тонким слоем кашицу мелкого наждака с водой и вращая шлифы вручную Конец шлифования устанавливают по равномерности распределения кашицы по всей поверхности. Те места, где между обеими плоскостями остался зазор, кажутся более темными. Шлифование проходит без затруднений и требует всего нескольких минут.

При работе со шлифами иногда происходит по разным причинам их заедание. Оно может быть вызвано вдавливанием керна в муфту при энергичном его вращении или под действием атмосферного давления в вакуумированных системах.

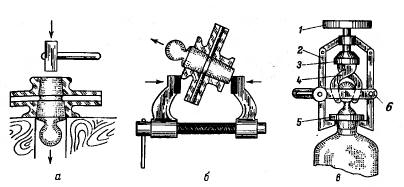

Рис. 51. Способы освобождения застрявшего керна из муфты постукиванием (а), выдавливанием в тисках (б) и вытягиванием пробки из горла сосуда (в):

1- винт; 2- рычаги; 3 - гайка; 4- захваты; 5- кромка горла; б- планка с гайкой

Наиболее прочно заедает шлифы при контакте с растворами щелочей и соединениями кремния, подверженными гидролизу.

Чтобы разъединить "заевшие" шлифы, пошатывают керн. Когда это не помогает, то по керну осторожно постукивают деревянным бруском (рис. 51, а) или выжимают керн при помощи тисков (рис. 51, б). Для этого между щеками тисков и муфтой вставляют полоску картона, а более широкий край муфты опирают на неподвижную щеку тисков. Затем осторожно затягивают подвижную щеку, упирающуюся в конец пробки керна для ее выдавливания из муфты.

При использовании такого способа вероятность повреждения шлифа меньше, чем при нагревании их пламенем.

Вынимают "заевшие" пробки и с помощью приспособления, приведенного на рис. 51, е. Чтобы вытащить застрявшую пробку, захваты 4 закрепляют под пробкой при помощи гайки 3, а рычаги 2 - под кромкой 5 горла сосуда. Рычаги фиксируют планкой 6 и затем поворачиванием винта 1 осторожно вытягивают пробку, одновременно постукивая деревянной палочкой по горлу сосуда.

Иногда застрявший керн удается удалить нагреванием муфты горячей водой или паром. Если нагревание не помогает, то Шлифы погружают в жидкость, которая растворяет вещество, находящееся между пришлифованными поверхностями.

В некоторых случаях "заевшие" шлифы можно открыть при помощи раствора Бредемана: 10 г хлоральгидрата СС1зСН(ОН)2, 5 мл глицерина, 5 мл воды и 3 мл 25%-й хлороводородной кислоты. Раствор наносят в место соединения керна и муфты или погружают целиком в раствор шлифовое соединение и оставляют на некоторое время для проникновения жидкости в полость между притертыми поверхностями.

Рис. 52. Стеклянные трубки: газоотводные (о - в), для сосудов с кипящей жидкостью (б, в) и соединительные (г), тройники (д), U-образные (е)

Универсального способа разъединения "заевших" шлифов не существует.

Трубки из стекла (рис. 52) находят самое широкое примениние в лабораторной практике. Они всегда должны быть в лаборатории в необходимом количестве и ассортименте.

Перед работой их очищают, проталкивая через трубку влажный марлевый тампон и промывая 1%-м водным раствором фтороводорода. Никогда не следует вводить в стеклянные трубки железные или стальные проволоки, а также другие стеклянные трубки или палочки. Несоблюдение этого правила может оказаться причиной внезапного растрескивания трубок при нагревании тех или иных узлов прибора.

Трубки делят на газоотводные (рис. 52, а-в) и соединительные (рис. 52, г), называемые "оливами". Трубки типов д-е могут выполнять функции как газоотводных, так и соединительных. Газоотводные трубки для сосудов, содержащих кипящую жидкость, должны иметь на внутреннем конце косой срез (рис. 52, б). В этом случае капли конденсирующейся в конце трубки жидкости не увлекаются потоком газа, а свободно стекают обратно в сосуд. При плоском срезе конца трубки (рис. 59, в), находящегося в сосуде с паром, неизбежен унос капель и обогащение пара или газа капельно-жидкой фазой, ухудшающей эффективность перегонки и качество получаемого газа.

Соединительные трубки типа г применяют для соединения двух и более стеклянных трубок различного диаметра. Соединение проводят при помощи эластичных шлангов (см. разд. 1.6), натягиваемых на утолщения трубки, обеспечивающие надежность сцепления. Соединительные трубки могут иметь на концах разные и одинаковые диаметры.

При надевании на конец стеклянной трубки эластичный шланг следует слегка смочить глицерином или разбавленные водным раствором аммиака. Резиновый шланг надо надвигать на трубку под углом - так легче будет надеть его на смоченный конец трубки. Назначение трубок типов д и е- объединение двух потоков жидкости или газа в один или, наоборот, разделение одного потока на два, направляемых в различные приемники.

Капилляры - тонкие стеклянные трубочки с внутренним диаметром 0,5-0,8 мм и длиной от 30 до 100 мм с одним запаянным концом. Они нужны для определения температур плавления веществ (см. разд. 7.8), для облегчения равномерного кипения жидкости при ее перегонке и в других операциях (см. разд. 8.4).