- •Основы проектирования

- •Содержание

- •1. Протяжки и прошивки

- •1.1. Назначение, классификация, определение и область применения

- •1.2. Классификация протяжек

- •1.3. Протяжки для обработки отверстий.

- •1.4. Определение исполнительного диаметра калибрующих зубьев (приведённая схема годна для любого мерного инструмента)

- •1.5. Схемы резания и форма режущих кромок протяжек.

- •1.6. Наружние протяжки.

- •1.7. Особенности конструкций протяжек для обработки наружных поверхностей

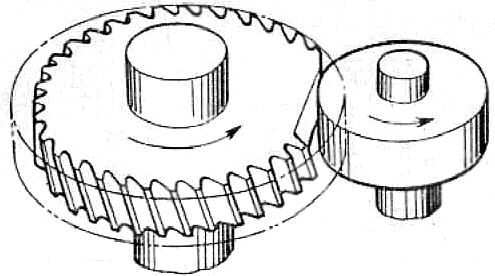

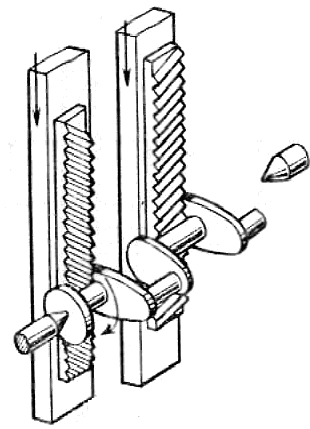

- •2. Шеверы

- •2.1. Общие сведения о шеверах и кинематика работы дисковых шеверов

- •2.2. Конструкции и основные параметры среднемодульных шеверов

- •2.3. Особенности конструкции мелкомодульных шеверов

- •3.2. Форма и размеры неэвольвентных профилей деталей

- •4.2.2. Профилирование методом огибающей

- •4.3. Графоаналитический метод профилирования (комбинированный)

- •4.4. Аналитическое профилирование

- •5.1. Уравнение линии зацепления червячной

- •5.2. Определение координат экстремальной точки

- •5.3. Определение радиуса начальной окружности

- •5.4. Аналитическое профилирование зуба

- •5.5. Особенности профиля зубьев чшф для шлицевых

- •5.6. Определение радиуса начала переходной кривой на шлицевом валу при центрировании по наружному диаметру вала, обрабатываемого методом обката

- •5.7. Определение высоты усика зуба чшф, обрабатыващей вал с центрированием по внутреннему диаметру

- •6. Учебно-методические материалы по дисциплине

- •6.1 Основная литература

- •6.2 Дополнительная литература

- •432027, Г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 32.

1. Протяжки и прошивки

1.1. Назначение, классификация, определение и область применения

Протяжка – это многолезвийный РИ с рядом последовательно – выступающим одно над другим лезвий в направлении, перпендикулярном к направлению скорости главного движения резания, предназначенный для обработки при поступательном или вращательном главном движении лезвия и отсутствия движения подачи (ГОСТ 25751 – 83). Таким образом, подача на зуб протяжки обеспечивается самой конструкцией протяжки, поэтому иногда говорят, что протяжка имеет конструктивную подачу.

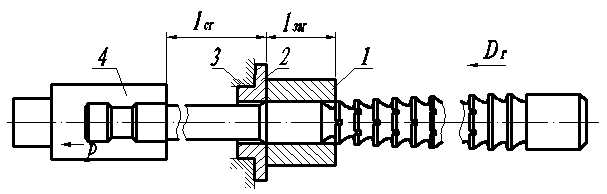

Принципиальное

отличие прошивки от протяжки в месте

приложения силы: у протяжек сила от

протяжного станка приложена к её передней

части, и тянет протяжку (рис. 1) – в теле

инструмента напряжения растяжения; у

прошивок сила приложена к задней части

прошивки и толкает прошивку (рис. 2) – в

теле инструмента напряжение сжатия.

Поэтому прошивку из условия обеспечения

устойчивости делают короче протяжки:

Lпрошивки![]() 15 dотв,

а Lпротяжки

40dотв

.

Длина протяжки должна быть не более 2

метров, т.к. она проходит термообработку

в закалочной печи высотой от пола до

потолка примерно равной 2 метрам. Также

длина протяжки ограничивается максимально

возможной длиной обрабатываемых деталей

на токарном станке.

15 dотв,

а Lпротяжки

40dотв

.

Длина протяжки должна быть не более 2

метров, т.к. она проходит термообработку

в закалочной печи высотой от пола до

потолка примерно равной 2 метрам. Также

длина протяжки ограничивается максимально

возможной длиной обрабатываемых деталей

на токарном станке.

Рис. 1

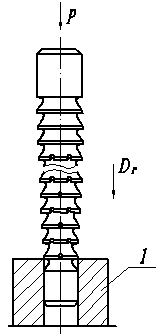

Рис. 2

Протягивание один из самых высокопроизводительных условий резанья (производительность повышается от 3 до 12 раз по сравнению с другими способами механической обработки резанием), за счёт одновременного участия в резании нескольких зубьев с большей суммарной длиной режущих кромок. При этом обеспечивается высокая точность формы и размеров, низкая шероховатость благодаря последовательной обработке за один проход черновыми, чистовыми и калибрующими зубьями и высокой стойкости инструмента: 7 – 9 квалитет точности и Ra 2,5…0,32 мкм. Высокая стойкость протяжек обеспечивается сравнительно низкой скоростью резания 6 – 10 м/мин.

Однако протяжки это дорогостоящий специальный Р.И., поэтому их применение экономически оправдано в массовом и крупносерийном типах производств; в мелкосерийном производстве их применяют лишь тогда, когда другими способами нельзя получить требуемую форму и точность поверхности детали (например, шлицевых отверстий) или для обработки одинаковых по форме и размерам поверхностей различных деталей (например, одинаковые отверстия).

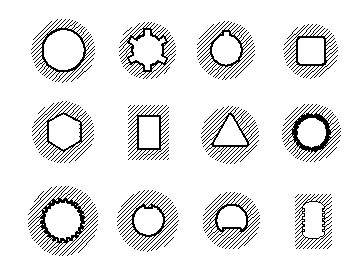

Обычно протяжки применяют для обработки круглых, шлицевых, многогранных и других отверстий, а так же шпоночных канавок (рис. 3), и наружных поверхностей, прямолинейных по длине (диаметром и шириной от 6…8 до 100 и более мм). Основные виды протяжек стандартизированы по их элементам (шаг между зубьями, высота стружечной канавки, форма зуба).

Рис. 3

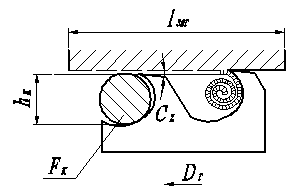

Особенности работы протяжки заключаются в том, что стружка формируется в замкнутом пространстве стружечной канавки (рис. 4), затруднён ввод СОЖ в зону резания, невозможно наблюдение за процессом резания.

Рис. 4

1.2. Классификация протяжек

По конструкции:

цельные (стали Р6, Р5, Р18, ХВГ);

составные (твёрдосплавные);

сборные (твёрдосплавные).

По характеру обрабатываемых поверхностей:

внутренние (для обработки отверстий);

наружные.

По виду главного движения:

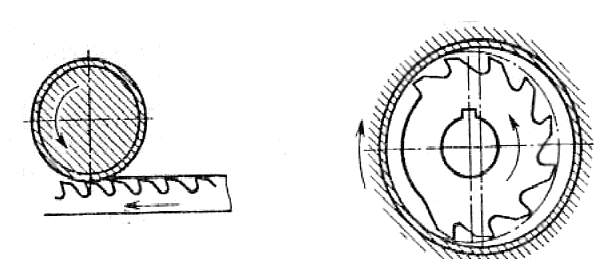

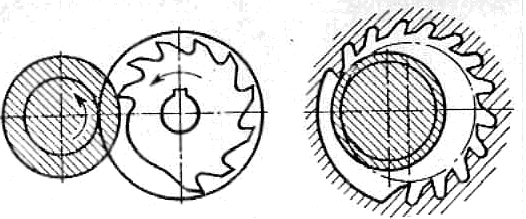

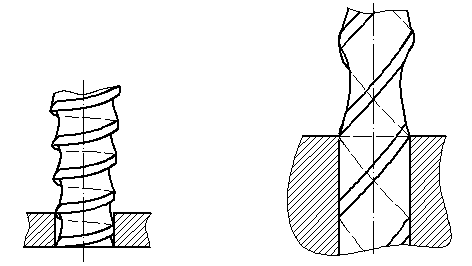

поступательные прямолинейные (рис. 6, рис 7, а);

вращательное (рис 5, рис 7 б). 8);

Рис. 5

Рис. 6

а) Рис. 7 б)

Рис. 8

одновременное вращение и перемещение протяжки вдоль некоторой оси (протяжка-метчик для нарезания резьбы).

По схеме резания. [6.1.1.]

Различают следующие схемы резания:

4.1. По способу деления припуска по ширине и толщине:

одинарная;

групповая;

4.2. По способу формирования обработанной поверхности:

профильная;

генераторная;

комбинированная.

По расположению РК относительно оси протяжки (или направления главного движения):

РК лежат в плоскости перпендикулярной направлению главного движения (т.е. l = 0);

с наклоном расположения РК (l ¹ 0). (рис 9,10,6).

Рис. 9 Рис. 10