- •12. Фрески Успенского собора во Владимире.

- •13.Икона Святая Троица Святая Троица" Андрея Рублева

- •14.Архитектура Московского Кремля.Работа Итальянских зодчих

- •15.Успенский собор

- •Дионисий. Родился около 1450 - умер около 1520

- •Дионисий – выдающийся иконописец, самый почитаемый художник Руси конца XV – начала XVI веков, современник Рафаэля, Леонардо, Ботичелли, Дюрера.

- •Строгановская школа иконописи

- •Зарождение стиля

- •Черты нарышкинского стиля

- •23. Творчество Симона Ушакова Ушаков Симон Федорович (1626-1686)

- •24. Сравнительный анализ иконы «Троица» Андрея Рублева и Симона Ушакова.

- •25. Фрески церкви Ильи Пророка в Ярославле

- •27. Русское искусство первой трети XVIII века. Общая характеристика

- •28. Основание и строительство Санкт-Петербурга. Петровское барокко

- •29. Разработка плана Санкт-Петербурга. Деятельность ж.-б.Леблона

- •30. Живопись Петровской эпохи.

- •31. Произведения и. Никитина

- •И.Н.Никитин (Середина 1680-х - не ранее 1742)

- •32. Творчество а. Матвеева

- •Гравюры а. Зубова.

- •[Править]Работы

- •[Править]2-я половина XVIII века

- •[Править]XIX век

- •[Править]Серебряный век

- •[Править]Советский портрет

- •[Править]Новый русский портрет

- •Творчество к.Б. Растрелли

- •Архитектура стиля барокко в Санкт-Петербурге середины XVIII в.

- •38. Развитие портретного жанра в русском искусстве середины XVIII в.

- •39. Творчество и.Я. Вишнякова Иван Яковлевич Вишняков (1699-1761)

- •40. Творчество а.П. Антропова.

- •41. Творчество и.П. Аргунова.

- •42. М.В. Ломоносов как художник и теоретик искусства Изобразительное искусство Мозаики

- •Полтавская баталия

- •Открытие Академии Художеств и ее роль в развитии русского изобразительного искусства.

- •44. Развитие исторической живописи в русском искусстве второй половины XVIII в. Творчество а.П. Лосенко

- •45. Творчество э.-м. Фальконе.

- •Работы для церкви святого Роха

- •«Медный всадник»

- •46. Развитие портретной живописи в русском искусстве второй половины XVIII века.

- •47. Творчество ф.С. Рокотова Федор Степанович Рокотов (1735-1808)

- •Федор Степанович Рокотов (1735-1808)

- •48. Творчество д.Г. Левицкого.

- •49. Творчество в.П. Боровиковского.

- •Портрет а. А. Долгорукого , Портрет м.И.Долгорукой, Александр Невский, Христос со сферой и т.Д.

- •50. Скульптурный портрет в творчестве ф.И. Шубина.

25. Фрески церкви Ильи Пророка в Ярославле

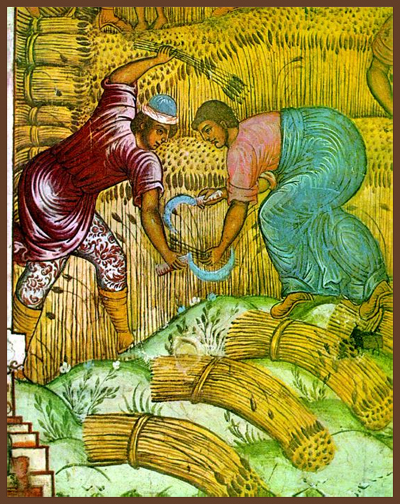

Фрески — главное украшение Ильинской церкви — представляют собой цельное художественное выражение идеи храма и отличаются большим разнообразием сюжетов. Они написаны в два летних сезона 1680—1681 годов знаменитыми костромскими художниками Гурием Никитиным и Силой Савиным «со товарищи», среди которых были и ярославские мастера. В числе работ прославленных мастеров росписи Троицкого собора Даниловского монастыря в Преславле-Залесском, церкви Воскресения в Ростовском кремле, комплекса Московского Кремля, храмов Костромы и др. Традиционным для ярославско-костромской школы живописи является изображение библейских и евангельских сюжетов в образах окружавшей художников русской действительности. Волы запряжены в обыкновенную конскую упряжь, с хомутом. Каин и Авель, жители древней Иудеи и Самарии, облачены в русские сарафаны и рубахи. Великолепно и подлинно реалистично изображена мирная и поэтичная сцена жатвы, ставшая хрестоматийно знаменитой.

Росписи стелются по стенам храма широкими полосами или фризами. Самый нижний ряд украшен так называемыми орнаментальными «полотенцами» и часто поновлялся, так как оказывался стерт одеждой прихожан. Кроме нижнего, орнаментального яруса, роспись делится еще на пять поясов. Своды и два верхних яруса (шестой и пятый снизу) посвящены евангельски сюжетам. Следующий — четвертый снизу — ярус иллюстрирует «Деяния апостолов». Третий снизу пояс содержит «храмовые» изображения, повествующие о житии Ильи Пророка, а второй снизу — сцены из жизни Елисея, ученика Ильи.

И в Ильинском, и в елисеевском фризе основное место занимают изображения чудес: воскрешение мертвых, исцеления больных, помощь бедным. Но наиболее интересны в росписях не сами чудеса, а обстоятельства, в которых они происходят. Художники детально прорисовали бытовые детали, тем самым как бы приземляя, «обмирщая» религиозную тематику и предоставляя возможность воссоздать условия жизни на Руси в XVII веке.

Жатва. Сцена из «Деяний пророка Елисея». Фрагмент.

Одна из главных сцен этого «храмового» фриза церкви Ильи Пророка - упомянутая выше «Жатва», часть повествования о рождении сына у бедной самаритянки, о внезапной смерти ребенка и чудесном воскресении мальчика пророком Елисеем, учеником Ильи. Так, например, показаны подробности купания мальчика и хозяйственных хлопот одной из служанок. Центром соседней композиции, посвященной смерти ребенка, стала христоматийная сцена жатвы. В этой сцене ярче всего проявилось мировосприятие авторов росписи, их эпический подход к повествованию. Фрески величественны, как народные былины, поражают своим колоритом и обилием деталей.

На северной стене (третий ярус снизу) представлена сцена пахоты, ставшая частью сюжета о выборе Илией ученика — крестьянского сына Елисея. На западной стене интересно изображение исцеления Елисеем прокаженного сирийского начальника Немана — сам Неман сидит на фоне голубого занавеса в удивительно красивой золотой колеснице с белыми конями.

Колесница Немана. Фрагмент.

Галереи и Ризоположенский придел были расписаны ярославскими живописцами в 1682 году и частично дополнены в 1716 году. Эти росписи, конечно, намного проще живописи основного храма и отчасти смахивают на народный лубок. Ризоположенский придел напоминает о реликвии, хранившейся в церкви Ильи Пророка — частице Ризы Господней. Сюжеты стенописи Ризоположенско-го придела как раз и повествуют об истории обретения Ризы и о передаче ее царю Михаилу Федоровичу.

26. Особенности изобразительного языка парсуны.

История русского искусства в начале XVIII века претерпела перелом. Древнерусское искусство сменилось новым «европейским» искусством. Иконопись уступила место живописи. Петр I посылает за границу учеников постигать европейское искусство и наиболее известные из них – гравер Алексей Зубов и портретист Иван Никитин – положили начало в русском реалистическом искусстве. Начало XVIII века явилось решающим для русской живописи. Именно этот период утвердил замену древних художественных традиций. Прибытие из-за границы крупнейших мастеров является ключевым в развитии всех видов искусств в России.

Развитие иконописи в древнерусском стиле остановилось, новая церковная живопись была подчинена новой церковной архитектуре. Иконы утратили свой стиль: они стали просто картинами на религиозные темы. В это время многие петровские «пенсионеры» после обучения за границей возвращаются в Россию. за рубежом они обучались «портретной» и «исторической» живописи.

Менялся не только изобразительный язык, но и вся образная система. Иными становились цели и место художника в общественной жизни страны. Развивались новые жанры, особенно благоприятные условия возникли для портрета. Интерес к изображению «парсуна» (персона) возник на Руси уже во второй половине XVII века. Изобразительный язык парсуны во многом условен: фигура, почти сливающаяся с фоном, трактовалась плоскостно, гамма красок темна. Художник еще учится всматриваться в черты лица, улавливать и передавать на холсте портретное сходство, пытается через внешний облик понимать человека. Традиции парсуны еще довольно долго будут жить в портрете XVIII века, вплоть до середины столетия.

Вместе с тем, с начала XVIII века происходит становление новых форм портрета. Образ человека требовал смелых, живописных решений. Расцвет искусства середины XVIII века совпадает с подъемом всей национальной культуры, представленной именами Ломоносова, Новикова, Сумарокова, Радищева. Начиная с петровского времени, русская культура развивалась под влиянием идей просветительства, и портретное искусство стало воплощением нового идеала человеческой личности, возникшего в передовых кругах русского общества.

Крупнейшие мастера того времени – Антропов и Аргунов, самостоятельно овладевали приемами портретного искусства. В отличие от иностранцев, они стремились преодолеть поверхностное восприятие натуры и создавали произведения, полные энергии, выразительности и яркой красочности.

Во второй половине XVIII века дальнейшее развитие идей просветительства определило высокое представление о назначении человека и наполнило искусство гуманистическим содержанием. Выдающиеся художники того времени – Ф. Рокотов, Д. Левицкий и В. Боровиковский оказали глубокое воздействие на развитие портретного искусства.