- •Министерство образования и науки украины донецкий национальный технический университет

- •Инженерная геодезия

- •Утверждено на заседании

- •Содержание

- •1.2.6.Проектирование площадки с соблюдением баланса

- •1.3.5.3.1. Общие сведения……….…………….……….……175

- •1.4.2.1.1.Общие сведения .……….………………………….194

- •1.5.2.Классификация деформаций оснований зданий и

- •1.5.4.Геодезические знаки, используемые для измерений

- •1.5.5.1.Общие сведения…………….………..……………....………….309

- •1.5.6.Линейно-угловые построения для наблюдения за

- •1.5.6.2.1.Общие сведения……………………………………322

- •2.1. Инженерные изыскания …………………………………………338

- •2.1.5. Разбивка примыканий и пересечений автомобильных

- •2.1.8. Геодезические работы при гидротехнических

- •2.1.8.2.1. Общие сведения …………………………………420

- •2.1.9.1. Общие сведения…………………………………………408

- •3.7.2.Расчет ошибок отдельных видов геодезических работ на

- •3.16.4.Определение правильности положения колец в плане

- •Введение предмет и задачи курса «инженерная геодезия»

- •Литература

- •1.1.1.2.Съемочная геодезическая сеть

- •1.1.1.3.Составление проекта теодолитных ходов

- •1.1.2.Городская полигонометрия и инженерно- геодезические сети

- •1.1.2.1.Общая характеристика сетей

- •1.1.2.2.Полигонометрические знаки

- •1.1.2.3.Передача координат на полигонометрические знаки

- •1.1.2.4.Измерение углов и длин при отсутствии видимости между точками

- •1.1.2.5. Метод редукции при линейных измерениях

- •1.1.3. Геодезические разбивочные опорные сети

- •1.1.3.1. Общие сведения

- •1.1.3.4.Четырехугольник без диагоналей

- •1.1.3.5. Геодезические засечки с параллактическими углами

- •1.1.4. Геодезическая строительная сетка

- •1.1.4.1. Назначение строительной сетки и ее точность

- •1.1.4.2. Проектирование строительной сетки

- •1.1.4.3. Способы детальной разбивки строительной сетки

- •1.1.4.3.1. Осевой способ

- •1.1.4.3.2. Способ редуцирования

- •1.1.4.4. Методы определения координат пунктов строительной сетки

- •1.1.4.5.Оценка точности построения строительной сетки

- •1.1.4.6. Контрольные измерения строительной сетки

- •1.1.4.7. Перевычисление координат

- •1.1.4.8. Определение высот пунктов строительной сетки

- •1.1.4.9. Методы построения сетей второго порядка

- •1.1.4.9.1.Полигонометрия

- •1.1.4.9.2. Метод четырехугольников без диагоналей

- •1.1.4.9.3. Микротриангуляция

- •1.1.4.9.4. Метод геодезических засечек

- •1.1.4.9.5. Микротрилатерация

- •1.1.4.9.6.Метод линейных геодезических засечек

- •1.2. Инженерно- геодезическое проектирование

- •1.2.1.Общие сведения о проектировании

- •1.2.1.1. Проект и его содержание

- •1.2.1.2.Геодезическая подготовка проектов для выноса в натуру красных линий в плане

- •1.2.1.3. Геодезическая подготовка проекта для выноса зданий от красных линий

- •1.2.2. Геодезическая подготовка для разбивки зданий способом перпендикуляров

- •1.2.3. Вынос на местность красных линий по заданным промерам от осей проезда

- •1.2.4. Вертикальная планировка площадки строительства методом проектных горизонталей

- •1.2.5.Составление проекта вертикальной планировки

- •1.2.6. Проектирование площадки с соблюдением баланса земляных работ

- •1.2.7. Подсчет объемов земляных работ

- •1.2.8. Проектирование наклонной плоскости без соблюдения баланса земляных работ

- •1.2.9. Условные обозначения, используемые при составлении проекта вертикальной планировки

- •1.3.1. Общие сведения о разбивочных работах

- •1.3.2. Способы разбивочных работ

- •1.3.3. Влияние исходных данных на точность плановой разбивки точек сооружений

- •1.3.4. Элементы разбивочных работ

- •1.3.5. Технология разбивочных работ

- •1.3.5.3.1. Общие сведения

- •1.3.5.3.2. Разбивка основных осей и их закрепление

- •1.3.5.3.3. Детальные геодезические разбивочные работы

- •1.2. Инженерно- геодезическое проектирование

- •1.2.1.Общие сведения о проектировании

- •1.2.1.1. Проект и его содержание

- •1.2.1.2.Геодезическая подготовка проектов для выноса в натуру красных линий в плане

- •1.2.1.3. Геодезическая подготовка проекта для выноса зданий от красных линий

- •1.2.2. Геодезическая подготовка для разбивки зданий способом перпендикуляров

- •1.2.3. Вынос на местность красных линий по заданным промерам от осей проезда

- •1.2.4. Вертикальная планировка площадки строительства методом проектных горизонталей

- •1.2.5.Составление проекта вертикальной планировки

- •1.2.6. Проектирование площадки с соблюдением баланса земляных работ

- •1.2.7. Подсчет объемов земляных работ

- •1.2.8. Проектирование наклонной плоскости без соблюдения баланса земляных работ

- •1.2.9. Условные обозначения, используемые при составлении проекта вертикальной планировки

- •1.3.1. Общие сведения о разбивочных работах

- •1.3.2. Способы разбивочных работ

- •1.3.3. Влияние исходных данных на точность плановой разбивки точек сооружений

- •1.3.4. Элементы разбивочных работ

- •1.3.5. Технология разбивочных работ

- •1.3.5.3.1. Общие сведения

- •1.3.5.3.2. Разбивка основных осей и их закрепление

- •1.3.5.3.3. Детальные геодезические разбивочные работы

- •1.4.1. Подземные коммуникации

- •1.4.2. Геодезические работы на нулевом цикле

- •1.4.2.1.1. Общие сведения

- •1.4.2.1.2. Возведение монолитных фундаментов

- •1.4.2.1.3. Устройство сборных железобетонных фундаментов

- •1.4.2.1.4. Свайные фундаменты

- •1.4.2.1.5. Фундаменты под колонны

- •1.4.2.1.6. Исполнительная съемка фундаментов

- •1.4.3. Геодезические работы при возведении наземной части зданий

- •А) Плановая разбивочная сеть на исходном горизонте

- •1.4.3.5.1. Контроль геометрических параметров сборных конструкций

- •Выверка конструкций

- •1.4.3.5.2. Монтаж и выверка колонн, исполнительная съемка колонн

- •Исполнительная съемка колонн

- •1.4.3.5.3. Монтаж и выверка панелей, исполнительная съемка панелей

- •1.4.3.5.4. Сборные железобетонные многоэтажные здания

- •Создание плановых сетей

- •Создание каркасных опорных и разбивочных сетей

- •1.4.3.5.5. Крупнопанельные и крупноблочные здания

- •Поэтажная геодезическая основа сборных высотных зданий

- •1.4.3.5.6. Каркасно-панельные здания

- •Технологическая увязка монтажных геодезических работ на этажах

- •1.4.4. Геодезические работы при монтаже оборудования

- •1.4.4.2. Выверка прямолинейности

- •1.4.4.3. Выверка соосности

- •1.4.4.4. Выверка горизонтальности

- •1.4.4.5. Выверка вертикальности

- •1.4.4.6. Выверка наклона

- •Установка

- •Геодезический контроль монтажа, съемка и рихтовка подкрановых путей

- •1.5.3. Основные причины деформаций

- •Осадочные марки

- •1.5.5.1. Общие сведения

- •1.5.6.Линейно-угловые построения для наблюдения за деформациями

- •1.5.6.1. Виды специальных сетей и особенности их построения

- •1.5.6.2.1.Общие сведения

- •1.5.6.2.3.Схемы створных измерений

- •1.5.7.Автоматизация наблюдений за деформациями зданий и сооружений

- •1.5.8.Особенности наблюдений за деформациями высотных зданий и сооружений

- •2. Линейные и гидротехнические объекты

- •2.1. Инженерные изыскания

- •2.1.1. Полевое трассирование

- •2.1.1.9. Разбивка поперечных профилей (строительных поперечников)

- •2.1.1. Геодезическое обеспечение проектирования и строительства автомобильных и железных дорог

- •2.1.3. Виражи на автомобильных дорогах

- •2.1.4. Серпантины

- •2.1.5. Разбивка примыканий и пересечений автомобильных дорог

- •2.1.6. Железные дороги

- •Строение земляного полотна железной дороги

- •2.1.7. Съемка железнодорожных путей

- •А) Способ эвольвентных разностей

- •2.1.8. Геодезические работы при гидротехнических изысканиях

- •2.1.8.2.1. Общие сведения

- •Известно, что в нивелировании

- •После подстановки формулы (а) в (12) получим рабочую формулу

- •2.1.9. Топографо-геодезические работы на водохранилищах

- •2.1.9.1. Общие сведения

- •В) Стереофотограмметрический метод

- •3.Подземные сооружения

- •3.1. Назначение и способы возведения подземных сооружений

- •3.2. Понятие о габарите и форме поперечных сечений

- •3.3. Назначение геодезических работ при проектировании и строительстве туннелей

- •4. Способы проектирования трассы тоннеля

- •Геометрический способ

- •Аналитический способ

- •3.4.1. Основные элементы трассы в плане и профиле

- •1) Расчет координат пикетов через центральные углы

- •2) Вычисление координат по стягивающим хордам

- •3.8.Расчет необходимой точности измерений

- •3.8.1.Туннельная триангуляция

- •3.8.3. Точность ориентирования подземной основы

- •3.8.4. Точность подземной полигонометрии

- •3.8.5. Точность высотного обоснования

- •3.9.1.2. Способ створа двух отвесов

- •3.9.1.4. Способ шкалового примыкания к отвесам

- •3.9.1.5. Способ оптического клина

- •3.9.1.6. Способ поляризации светового потока

- •3.9.1.7.Автоколлимационный способ

- •3.9.1.8. Гироскопическое ориентирование

- •3.9.1.10. Ориентирование способом соединительного треугольника

- •3.9.1.10.1. Геометрическая схема ориентирования

- •3.9.1.10.2.Оптимальная форма соединительного треугольника

- •3.9.1.10.5. Косвенный способ примыкания к отвесам в подземной выработке

- •3.9.1.10.6.Уравнивание соединительного треугольника

- •3.11. Геометрическое нивелирование в подземных выработках

- •Р исунок 4

- •3.13. Закрепление знаков подземной полигонометрии

- •3.13. Измерения в подземной полигонометрии .

- •2) Измерения углов

- •3.14. Измерения в подземной полигонометрии

- •2) Измерения углов

- •3.15. Вынесение оси трассы в натуру

- •3.16.3. Определение опережения и укладка колец на кривых

- •3.16.4.Определение правильности положения колец в плане и в профиле

- •3.17.Геодезические работы при укладке железнодорожных путей в тоннеле

Известно, что в нивелировании

![]() , (10)

, (10)

где

![]() -средняя

случайная ошибка на 1 км хода определения

превышения; L-длина хода в км.

-средняя

случайная ошибка на 1 км хода определения

превышения; L-длина хода в км.

Приравнивая правые части формул (9) и (10) получим

![]() (11)

(11)

Задаваясь в формуле (11) значением падения h для участка реки длиной 1 км, определяют соответствующую этому падению допустимую величину ошибки на 1 км и, следовательно, необходимый класс нивелирования магистрального хода.

В таблице 21 приведены различные значения падений и уклонов реки и соответствующим им классы нивелирования магистрального хода.

Для горных рек с уклоном больше 0.001 можно применять тригонометрическое нивелирование.

Таблица 21.

Падение реки на 1 км, см |

Уклон реки |

Случайная ошибка на 1 км, мм |

Класс нивелирования |

Падение реки на 1 км, см |

Уклон реки |

Случайная ошибка на 1 км, мм |

Класс Нивелирования |

5 |

0.00005 |

1.8 |

II |

20 |

0.00020 |

7.2 |

III |

10 |

0.00010 |

3.6 |

II |

30 |

0.00030 |

10.8 |

IV |

15 |

0.00015 |

5.4 |

III |

50 |

0.00050 |

18.0 |

IV |

2.1.8.2.4. Нивелирование уровней воды в реке.

Уровни воды фиксируют примерно через 1 - 3 км на характерных точках реки: перекатах и порогах, плесах, в местах резкого поворота, на суженных островами участках, в верхних и нижних бьефах плотин, у мостов, при впадении притоков. Характерные точки реки, в которых забивают колья для определения уровня воды, называют точками однодневной связки (ТОС).

Реку разделяют на участки длиной порядка 30 - 50 км, которые поручают отдельным исполнителям. Длина участка зависит главным образом от интенсивности изменения уровня воды. На границах участков, а также в характерных перегибах профиля реки устраивают временные водомерные посты, на которых ведут систематические наблюдения за уровнями воды. Желательно нивелирование реки вести в летнюю межень.

При устойчивом уровне (когда он изменяется в день не больше чем на 1 см) колья можно забить вровень с поверхностью воды в течение одного дня на всем или значительной части участка, используя катер или моторную лодку. Однако при этом следует иметь в виду, что нивелирование установленных кольев должно быть закончено в течение 2 - 3 дней, чтобы была уверенность, что высота кольев за это время не изменилась.

Колья устанавливают не далее 1 м от уреза воды или в отведенных траншеях в тихую безветренную погоду. Для контроля в каждой характерной точке дополнительно забивают один-два кола, один от другого на расстоянии 1 - 2 м.

Установленные урезные колья рабочим нивелированием связывают с реперами магистрального нивелирного хода.

Постоянные железобетонные реперы в магистральном ходе устанавливают в незатопляемых местах через 5 - 7 км, по возможности ближе к характерным точкам реки. Временные реперы могут быть установлены через 2 - 3 км.

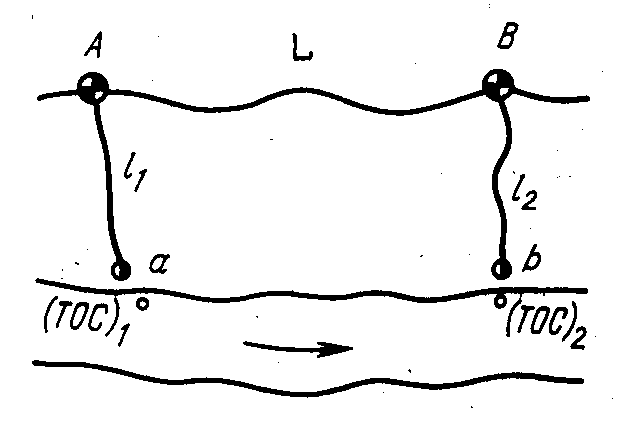

Рисунок 227 - Схема ходов при нивелировании уровней воды

При широкой пойме, когда магистральный ход отходит от русла реки на значительное расстояние, может быть проложен вблизи реки дополнительный ход, опирающийся на реперы основного хода, и уже от пунктов этого хода передают высоты на урезные колья.

Рабочие нивелирные ходы прокладывают как висячие в прямом и обратном направлениях. Их точность обычно в два раза ниже точности магистрального хода (часто нивелированием IV класса).

Средняя квадратическая ошибка mh в определении падения водной поверхности между двумя точками (ТОС)1 и (ТОС)2 может быть подсчитана по формуле

![]() (12)

(12)

где mL - средняя квадратическая ошибка в магистральном ходе между реперами А и B; ml1 и ml2 - средние квадратические ошибки рабочих нивелирных ходов l1 и l2; mф - средняя квадратическая ошибка фиксации уровней воды (обычно принимаемая равной 10 мм, а при малых уклонах реки 5 мм).

Значения средних квадратических ошибок mL , ml1 и ml2 могут быть получены по формуле

![]() (а)

(а)

имея в виду, что класс рабочих нивелирных ходов один и тот же.