- •Клиническая психология в системе психологических наук. Клиническая и юридическая психологии. Структура юридической психологии.

- •Формы использования специальных психологических познаний в уголовном и гражданском процессах.

- •Участие психолога в судебно-психиатрической экспертизе.

- •Структура деятельности эксперта-психолога в комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе.

- •Задачи патопсихологического исследования в судебно-психиатрической экспертизе.

- •Роль патопсихологического исследования при дифференциальной диагностике психических заболеваний. Патопсихологический симптомокомплекс.

- •Патопсихологическое определение степени выраженности психических расстройств.

- •Симуляция и ее разновидности.

- •Организационно-правовые основы комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

- •Виды комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

- •Права и обязанности судебного эксперта-психолога.

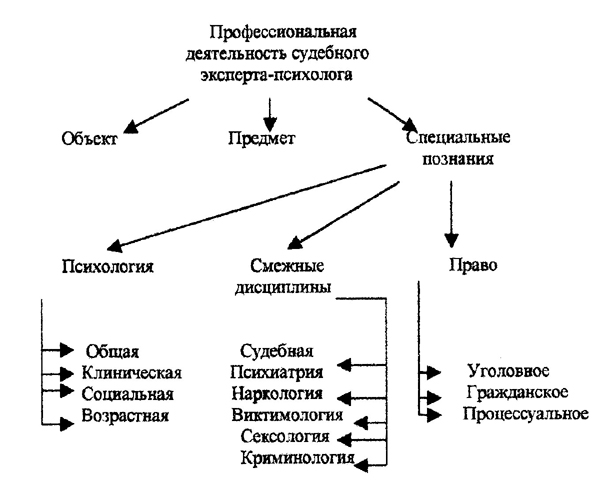

- •Объект и предмет исследования судебного эксперта-психолога. Пределы компетенции эксперта-психолога.

- •Методологические принципы судебно-психологического экспертного исследования.

- •Системно-структурный подход

- •Уровневый анализ поведения и деятельности

- •Взаимодействие личностных и ситуационных факторов

- •Единство сознания и деятельности

- •Принцип развития

- •Структура и этапы психодиагностической деятельности эксперта-психолога.

- •Методы экспертного психодиагностического исследования. Классификация.

- •Этические принципы деятельности судебного эксперта-психолога.

- •Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей обвиняемого.

- •Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза аффекта.

- •Виды аффекта.

- •Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетнего обвиняемого.

- •Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза свидетеля.

- •Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза потерпевшей по делу об изнасиловании.

- •Беспомощное состояние. Психологические факторы беспомощного состояния потерпевшей при изнасиловании.

- •Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза психического состояния лиц, окончивших жизнь самоубийством.

Структура деятельности эксперта-психолога в комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе.

Основные виды судебных экспертиз, в которых психолог участвует в роли эксперта, — это судебно-психологическая и комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертизы.

Судебно-психологическая экспертиза стала развиваться в нашей стране в 70-е гг., а немного позднее возникла и комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. В настоящее время число проводимых комплексных экспертиз превышает число однородных судебно-психологических экспертиз. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что в большинстве случаев наряду с решением вопросов, связанных с применением специальных психологических познаний, у судебно-следственных органов одновременно возникают сомнения и в психической полноценности подэкспертного лица, что является основанием для проведения исследований с использованием и специальных психиатрических познаний. Немаловажно и то обстоятельство, что на сегодняшний день практически не существует специализированных экспертных учреждений, проводящих только судебно-психологическую экспертизу, в то же время должность эксперта-психолога предусмотрена во всех судебно-психиатрических отделениях психиатрических больниц в системе Министерства здравоохранения РФ, в ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, т. е. в тех учреждениях, которые осуществляют судебно-психиатрическую и комплексные с нею экспертизы.

Кроме того, назначение и проведение психолого-психиатрической экспертизы имеет некоторые практические преимущества для судебно-следственных органов, так как вместо последовательного проведения двух экспертиз (судебно-психиатрической и судебно-психологической) однократное проведение комплексной экспертизы существенно повышает рентабельность производства экспертизы и сокращает сроки следствия. Для экспертов-психологов участие в комплексной экспертизе иногда дает преимущество в том плане, что они могут осуществлять экспертное исследование и в стационарных условиях, тогда как судебно-психологическая экспертиза проводится только амбулаторно или в зале судебного заседания.

Роль психолога в производстве комплексной психолого-психиатрической экспертизы несколько шире, чем при проведении судебно-психологической экспертизы. Для того, чтобы четко очертить функции психолога в комплексной экспертизе, рассмотрим взаимодействие в ней психолога и психиатра.

Заметим, что при проведении судебно-психиатрической экспертизы психолог не выступает в роли эксперта — экспертом, решающим вопросы судебно-следственных органов здесь является только психиатр. В судебно-психиатрической экспертизе для обоснования клинического диагноза обычно применяют широкий спектр дополнительных параклинических исследований, привлекая при необходимости к обследованию подэкспертных специалистов — невропатологов, электрофизиологов, биохимиков, рентгенологов и др., в том числе и медицинских психологов. Психолог оказывает эксперту-психиатру консультативную помощь для правильного решения диагностических и экспертных вопросов, относящихся к компетенции судебной психиатрии. Для этого проводится экспериментально-психологическое исследование познавательных процессов и личностных особенностей подэкспертного, по данным которого составляется письменное заключение. Оно может помочь врачу более точно установить медицинский диагноз и ответить на вопросы судебно-следственных органов. Очевидно, что в проведении судебно-психиатрической экспертизы может принимать участие психолог, не обладающий специальными познаниями в судебной психологии, но владеющий знаниями, навыками и умениями в медицинской психологии. Заключение по данным экспериментально-психологического исследования сохраняется в истории болезни, а отдельные ее положения могут быть использованы в заключение судебно-психиатрической экспертизы для обоснования диагноза или решения экспертных вопросов.

В комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе психолог выступает сразу в двух ролях. На первом этапе производства комплексной экспертизы он проводит экспериментально-психологическое исследование, из которого психиатр-эксперт извлекает данные, имеющие значение для установления психиатрического диагноза и решения экспертных психиатрических вопросов. В тех случаях, когда обвиняемый подэкспертный признан способным «осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими» (т. е. рекомендовано суду его считать вменяемым), а у свидетеля, потерпевшей по делу об изнасиловании или несовершеннолетнего обвиняемого не обнаруживается психических расстройств, имеющих юридическое значение, — эксперт-психолог использует экспериментально-психологическое исследование наряду с психологическим анализом материалов уголовного дела для ответов на вопросы судебно-следственных органов, относящиеся к его компетенции

Функции, роли и принципы взаимодействия экспертов-психиатров и экспертов-психологов

Непосредственно к производству КСППЭ эксперты приступают сразу после получения постановления или определения о ее назначении. С этого момента они несут полную ответственность за своевременное и качественное производство экспертизы, в том числе и в уголовном порядке — за отказ или уклонение от дачи заключения и за дачу заведомо ложного заключения (ст.ст. 182 и 181 УК РСФСР).

Представляется целесообразным выделять подготовительный, исследовательский и заключительный периоды КСППЭ. В свою очередь каждый период удобно подразделять на этапы и стадии, описанные А.Р. Шляховым13 и М. Н. Ростовым14.

В подготовительный период эксперты знакомятся с материалами уголовного дела, обсуждают поставленные перед ними вопросы, уточняют их суть, определяют конечные цели и частные задачи исследования, намечают его общий план, последовательность выполнения отдельных методик, устанавливают функции каждого эксперта. Подготовительный период завершается принятием общей, согласованной программы исследований.

Важным вопросом, который может встать уже в подготовительной стадии экспертизы, является вопрос о числе экспертов. Существует мнение, что процессуальную специфику комплексная экспертиза приобретает только при различии в компетенции экспертов, участвующих в ее производстве. В связи с этим комплексная экспертиза относится к разновидности комиссионной.

Таким образом, теоретически возможны два варианта КСППЭ: единоличный (моносубъектный) и комиссионный (полисубъектный). В связи с обязательностью амбулаторного и стационарного комиссионного судебно-психиатрического исследования (инструкцией17 предусмотрен состав комиссии не менее трех человек), КСППЭ, на которую распространяются эти требования18, единолично может производиться только в суде или у следователя. Амбулаторная или стационарная КСППЭ должна быть только комиссионной.

Исследовательский период КСППЭ состоит из двух этапов: предварительного и основного. В зависимости от выполнения того или другого этапа роли и функции экспертов-психологов и экспертов-психиатров различаются.

Предварительный этап исследовательского периода. Главное содержание этого этапа КСППЭ составляет квалификация психического состояния подэкспертного, а у обвиняемого—и установление его вменяемости. Достижение этих ключевых целей имеет не только самостоятельное экспертное значение, но и создает подлинную научную базу для решения всех остальных задач, относящихся к предмету КСППЭ. Исследование начинается с выдвижения диагностических «экспертных гипотез». Инициатива и прерогатива их формулирования здесь принадлежит эксперту-психиатру. На основании предварительных данных непосредственного обследования подэкспертного и общего знакомства с уголовным делом он определяет в первом приближении типологию (синдром) психического состояния и его возможную природу. С учетом этого намечается круг дифференциального диагноза, т. е. выдвигаются правдоподобные конкурирующие диагностические гипотезы.

С данного момента начинается взаимодействие эксперта-психолога и эксперта-психиатра. Специфика психодиагностической работы медицинского психолога заключается в том, что для правильного выбора и эффективной интерпретации результатов патопсихологических методик и тестов ему необходимо обязательно знать диагностические альтернативы клинициста. Вне этого контекста, в связи с многозначностью выявляемых патопсихологическими пробами психических свойств, их диагностическая оценка малоинформативна. Получив же такой контекст от психиатра, психолог может ответить, поддерживают или нет полученные психодиагностические данные клинические гипотезы и какую из них конкретно. Формой ответа на этот вопрос служит констатация того или иного патопсихологического синдрома, относительно специфичного для определенных психических заболеваний или личностных аномалий. На основании результатов психодиагностического исследования экспертом-психиатром со значительной долей уверенности решается вопрос о диагнозе и составляется мнение о вменяемости подэкспертного, о чем сообщается эксперту-психологу. Лишь после этого, обсудив совместно уточненную модель диагноза и проект решения вопроса о вменяемости, эксперт-психолог и эксперт-психиатр приступают к рассмотрению очередных задач КСППЭ.

Как видно из сказанного, основной принцип взаимодействия эксперта-психолога и эксперта-психиатра на предварительном этапе состоит в последовательной смене функций и передаче обязанностей по достижении тех или иных промежуточных экспертных задач на пути к конечной цели КСППЭ. При этом эксперт-психиатр на протяжении большей части исследования играет главную, ведущую роль, а эксперт-психолог — преимущественно роль помощника психиатра, предоставляющего ему необходимые сведения, раскрывающие, верифицирующие, уточняющие или детализирующие те или иные особенности психических процессов и личности исследуемого.

Более активную и важную, по существу паритетную, роль играет эксперт-психолог в решении другой первоочередной задачи КСППЭ — измерении глубины психической патологии, тех или иных психических особенностей, выяснении их влияния на отражательные, рефлексивные (в том числе «способность отдавать себе отчет в своих действиях») и регулятивные, волевые (в том числе способность «руководить своими действиями») психические процессы и функции.

Оценивая эти процессы и личность в целом, достаточно точно измеряя некоторые качества, наиболее важные для определения поведения исследуемого, эксперт-психолог получает важный фактический материал для эффективного рассмотрения вопроса о вменяемости. Обмениваясь этой информацией с другими членами экспертной комиссии, сопоставляя и увязывая ее с критериями вменения, выявленными экспертами-психиатрами, эксперт-психолог существенно способствует правильному разрешению данного вопроса. Вместе с тем он получает надежные ориентиры для последующего решения остальных задач КСППЭ, многие из которых направлены на конкретизацию данных о состоянии вменяемости обвиняемого.

Однозначное мнение экспертов о невменяемости редуцирует исследовательский этап КСППЭ, поглощая решение иных экспертных вопросов. Во всех иных случаях исследования проводятся в полном объеме и вступают в свой основной этап.

Основной этап исследовательского периода. Главная цель и содержание основного этапа исследования — разработка и формулирование промежуточных выводов КСППЭ. Эксперт-психиатр и эксперт-психолог формулируют их отдельно. С учетом предварительного решения вопросов о нозологической диагностике и вменяемости обвиняемого они продолжают дальнейшее углубленное исследование дела, запрашивают и изучают необходимые дополнительные материалы, ведут динамическое клиническое наблюдение (эксперт-психиатр) и экспериментально-психологическое исследование (эксперт-психолог) подэкспертного.

По мере извлечения из этих источников информации, относящейся к конкретному частному предмету КСППЭ, формулируются предварительные психиатрические и психологические экспертные гипотезы, которые тщательно сопоставляются с теоретическими моделями дифференцируемых явлений. Круг гипотез, проверяемых экспертом каждой специальности, ограничен пределами его научной компетенции, однако общая их совокупность полностью раскрывает вопросы, поставленные следователем и судом.

После формулирования промежуточных выводов КСППЭ вступает в третий, заключительный период. Он -в свою очередь условно распадается на два этапа: окончательное соотнесение, анализ и синтез промежуточной информации (промежуточных выводов) и формулирование на этой основе окончательных синтетических интегративных выводов, являющихся ответом на поставленные экспертам вопросы.

Эта фаза КСППЭ проводится в период работы экспертной комиссии, где контролируются и оцениваются факты, полученные в основной период комплексного исследования. При этом излагаются в упорядоченном виде методики и все полученные с их помощью фактические данные сообщается о принципах интерпретации результатов, сделанных по ним выводах, устанавливается соответствие между ними, вносится дополнительная корректировка, формулируются окончательные интегративные выводы. Применение совокупных специальных знаний экспертов-психиатров и экспертов-психологов здесь осуществляется одновременно, в едином процессе и буквально «за одним столом». Другими словами, выполняются самые существенные условия комплексной экспертизы.