- •Определение коэффициента трения с помощью наклонного маятника

- •Затухающие колебания

- •Определение коэффициента трения качения методом исследования колебаний наклонного маятника

- •Экспериментальная установка

- •Порядок выполнения работы на установке фпм-02

- •Выполнение работы на компьютерном имитаторе

- •Исследование качества полированной поверхности с помощью микроинтерферометра линника

- •Теоретическая часть Интерференция света

- •Методы получения когерентных волн

- •Описание интерферометра и методика измерения

- •Порядок выполнения работы на микроинтерферометре Настройка микроинтерферометра

- •Измерение с помощью винтового окулярного микрометра и обработка результатов

- •Порядок выполнения работы на компьютерной модели

- •Контрольные вопросы

- •Проверка закона Малюса

- •Теоретическая часть

- •Исследование теплового излучения абсолютно черного тела

- •Теоретическая часть

- •Методика измерения

- •Порядок выполнения работы и методика обработки результатов эксперимента

Выполнение работы на компьютерном имитаторе

1.Запустить компьютерный имитатор.

2.Ознакомиться с устройством лабораторной установки, просмотрев демонстрационный клип.

3. Начать опыт №1. Для этого с помощью курсора мыши нажать клавишу «Приступить к опыту №1».

4. Включить электронный блок, нажав клавишу «Включить».

5.

Для выбора нужного угла наклона плоскости

нажать клавишу «![]() ».

».

6. Задать первое значение угла наклона плоскости, нажав клавишу «30°».

7.Для

выбора первоначального значения угла

![]() отклонения маятника нажать клавишу

«

отклонения маятника нажать клавишу

«![]() ».

».

8.

Выбрать одно из возможных значений угла

![]() в диапазоне 6-10°, нажав соответствующую

клавишу.

в диапазоне 6-10°, нажав соответствующую

клавишу.

9.

Для выбора значения

![]() нажать клавишу «

нажать клавишу «![]() ».

».

10.

Выбрать

![]() =2°, нажав соответствующую клавишу.

=2°, нажав соответствующую клавишу.

11. Пустить маятник. Для этого нажать клавишу «Запуск».

12.

После появления в таблице на экране

монитора значений

![]() и

и

![]() нажать

клавишу «Сброс».

нажать

клавишу «Сброс».

13.

Повторить пп. 9-12 для

![]() 3°

и

3°

и

![]() 4°.

4°.

14.Повторить

пп. 5-13 для углов

![]() 45°

и

45°

и

![]() 60°.

60°.

15.Закончить выполнение опыта №1. Выключить электронный блок, нажав клавишу «Выключить».

16. Переписать результаты опыта в тетрадь для лабораторных работ в виде табл. 1.1.

17.Нажать клавишу «Вернуться в меню».

18. По данным табл.1.1 рассчитать по формуле

![]()

средние

для каждого угла

![]() значения

коэффициента трения и записать их в

табл.1.1.

значения

коэффициента трения и записать их в

табл.1.1.

Контрольные вопросы

1. Что такое колебания? Какие колебания называются свободными затухающими?

2. Запишите дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и его решение.

3. Какие физические величины характеризуют свободные затухающие колебания? Какими формулами описываются эти величины?

4. Опишите устройство лабораторной установки.

5. Какие превращения энергии происходят в процессе колебаний наклонного маятника?

6. Выведите расчетную формулу для определения коэффициента трения с помощью наклонного маятника. Какие допущения приняты при выводе этой формулы?

7. Какие факторы влияют на погрешность определения коэффициента трения?

Литература

1. Трофимова Т. И. Курс физики. - М.: Высшая школа, 2003.

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 1. Механика. - М., 1989

3. Хайкин С.Э. Физические основы механики. — М., 1971.

4. Детлаф A.A., Яворский Б.М. Курс физики. - М., 1989.

Лабораторная работа №2

Исследование качества полированной поверхности с помощью микроинтерферометра линника

Цель работы – получение практических навыков работы с высокоточным измерительным оптическим прибором и определение качества полированной поверхности исследуемого образца.

Приборы и принадлежности – микроинтерферометр Линника; исследуемый образец.

Теоретическая часть Интерференция света

Интерференцией света называется явление перераспределения светового

потока в пространстве, возникающее при наложении когерентных волн, выражающееся в образовании устойчивой картины чередующихся максимумов

и минимумов интенсивности света.

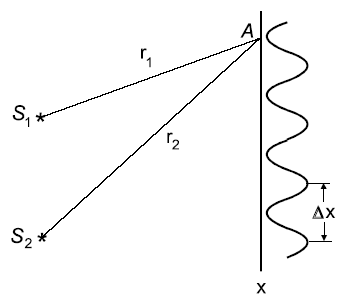

Пусть

волны от двух точечных источников света

![]() и

и

![]() одинаковой

частоты

одинаковой

частоты

![]() и

одинаковой поляризации (в этом случае

можно отвлечься от векторного характера

электрического поля световой волны)

освещают экран

и

одинаковой поляризации (в этом случае

можно отвлечься от векторного характера

электрического поля световой волны)

освещают экран

![]() (рис. 2.1).

(рис. 2.1).

Рис. 2.1

Определим

интенсивность света в некоторой точке

![]()

Электрические

векторы волн в точке

![]() равны

равны

![]()

![]() (2.1)

(2.1)

где

![]() и

и

![]() оптические пути, пройденные волнами от

источников до точки

оптические пути, пройденные волнами от

источников до точки

![]() в среде с абсолютным показателем

преломления

в среде с абсолютным показателем

преломления

![]()

![]() волновое

число;

волновое

число;

![]() длина

волны в вакууме;

длина

волны в вакууме;

![]() и

и

![]() амплитуды

напряженностей в точке

амплитуды

напряженностей в точке

![]() ;

;

![]() и

и

![]() начальные фазы.

начальные фазы.

Введя

обозначения

![]() и

и

![]() (2.2) имеем

(2.2) имеем

![]()

![]()

![]() (2.3)

(2.3)

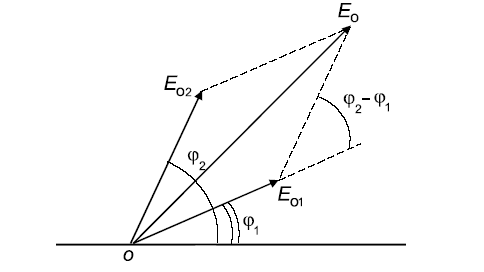

Амплитуду

результирующего колебания

![]() легко найти с помощью векторной диаграммы,

изображенной на рис. 2.2.

легко найти с помощью векторной диаграммы,

изображенной на рис. 2.2.

Рис. 2.2

По теореме косинусов находим

![]() (2.4)

(2.4)

Учитывая, что интенсивности волн, пропорциональны квадратам их амплитуд, для интенсивности результирующего колебания получим

![]() (2.5)

(2.5)

Так

как в реальных источниках излучателями

являются отдельные атомы, не связанные

друг с другом, то разность фаз

![]() непрерывно

изменяется, принимая с равной вероятностью

любые значения, так что среднее по

времени значение

непрерывно

изменяется, принимая с равной вероятностью

любые значения, так что среднее по

времени значение

![]() равно

нулю. В этом случае интенсивность

равно

нулю. В этом случае интенсивность

![]() равна

сумме интенсивностей складывающихся

волн

равна

сумме интенсивностей складывающихся

волн

![]() (2.6)

(2.6)

Если

же разность фаз возбуждаемых волнами

колебаний остается постоянной

во времени, то

волны называются когерентными.

Источники таких волн также когерентны.

В этом случае

![]() имеет

постоянное во

времени, но свое для каждой точки экрана

значение, в результате чего в одних

местах возникают максимумы интенсивности,

а в других – минимумы: наблюдается

интерференционная картина.

имеет

постоянное во

времени, но свое для каждой точки экрана

значение, в результате чего в одних

местах возникают максимумы интенсивности,

а в других – минимумы: наблюдается

интерференционная картина.

Рассмотрим

случай сложения когерентных колебаний

от двух синфазных источников

![]()

При

![]() ,

т.е.

при

,

т.е.

при

![]()

![]() (где целое число

(где целое число

![]() 0,

1, 2... называется порядком интерференции),

интенсивность результирующего колебания

будет принимать максимальное значение

0,

1, 2... называется порядком интерференции),

интенсивность результирующего колебания

будет принимать максимальное значение

![]() (2.7)

(2.7)

При

![]() т.е.

при

т.е.

при

![]() интенсивность

результирующего колебания будет

минимальной

интенсивность

результирующего колебания будет

минимальной

![]() (2.8)

(2.8)

Принимая

во внимание обозначения (2.2), можно

получить, что разность фаз

![]()

![]() (2.9)

(2.9)

С учетом этого, условия возникновения максимумов и минимумов интенсивности результирующей волны можно записать в виде

![]() если

если

![]() (2.10)

(2.10)

![]() если

если

![]() (2.11)

(2.11)

Величина

![]() называется

оптической разностью хода.

называется

оптической разностью хода.

Таким

образом, суммарная интенсивность зависит

от точки наблюдения. На экране будут

наблюдаться светлые и темные

интерференционные полосы. Интенсивность

![]() периодически

изменяется вдоль оси

периодически

изменяется вдоль оси

![]() от

от

![]() до

до

![]() Пространственный

период изменения интенсивности

Пространственный

период изменения интенсивности

![]() называется

шириной

называется

шириной

интерференционной полосы (рис.2.1).