- •1. Понятие римского права

- •2. История развития римского права.

- •Периодизация развития римского права

- •3. Понятие и основные черты римского частного права

- •Отрасли права в древнем риме

- •4. Рецепция римского права

- •5. Влияние римского права на развитие российского права

- •Для самостоятельной работы студентов

- •Тема 2. Источники римского права

- •1. Понятие источника права.

- •2. Обычное право.

- •3. Магистратское право.

- •4. Деятельность юристов.

- •5. Постановления императора

- •6. Кодификация императора Юстиниана (Corpus juris civilis)

- •Для самостоятельной работы студентов

- •Тема № 3. Иски в Древнем Риме

- •1. Иски в римском праве

- •2. Процессуальное представительство

- •Для самостоятельной работы студентов

- •Тема № 4. Римский гражданский процесс

- •1. Легисакционный процесс

- •2. Формулярный процесс

- •3. Экстраординарный процесс

- •Для самостоятельной работы студентов

- •Тема № 5. Понятие и виды лиц в римском праве

- •1. Понятие лица в римском праве

- •2. Правоспособность и дееспособность

- •3. Содержание и виды дееспособности. Опека и попечительство

- •Для самостоятельной работы студентов

- •Тема № 6. Семейные правоотношения в Древнем Риме

- •1. Общий строй римской семьи

- •2. Брачное право

- •Для самостоятельной работы студентов

- •Тема № 7. Понятие вещного права в Древнем Риме. Владение

- •1. Понятие вещного права и вещно-правовых отношений

- •3. Виды вещного права

- •4. Владение.

- •Для самостоятельной работы студентов

- •Тема № 8. Право собственности в Древнем Риме

- •1. Право собственности

- •2. Способы приобретения права собственности в Риме

- •3. Прекращение права собственности

- •Для самостоятельной работы студентов

- •Тема № 9. Права на чужие вещи в Древнем Риме

- •1. Право на чужие вещи

- •Для самостоятельной работы студентов

- •Тема № 10. Общие положения об обязательствах в римском праве

- •1. Понятие «обязательство» в римском праве. Виды обязательств

- •2. Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательствах. Обязательства с несколькими кредиторами и должниками

- •Для самостоятельной работы студентов

- •Тема № 11. Отдельные виды обязательств в Древнем Риме

- •1. Общая характеристика договоров

- •2. Вербальные контракты

- •3. Литтеральные контракты

- •4. Реальные контракты

- •5. Консенсуальные контракты

- •6. Обязательства как бы из договора и как бы из деликта

- •Для самостоятельной работы студентов

- •Тема № 12. Право наследования в Древнем Риме

- •1. Право наследования

- •Для самостоятельной работы студентов

Тема № 3. Иски в Древнем Риме

1. Иски в римском праве

Иск в римском праве — это, с одной стороны, процессуальное средство, дозволяющее правовую защиту (в древнейшие времена — legis actiones), с другой, — материальное право, осуществляемое истцом в споре (jus). Таким образом, еще в те времена различали материальное и процессуальное содержания понятия "иск".

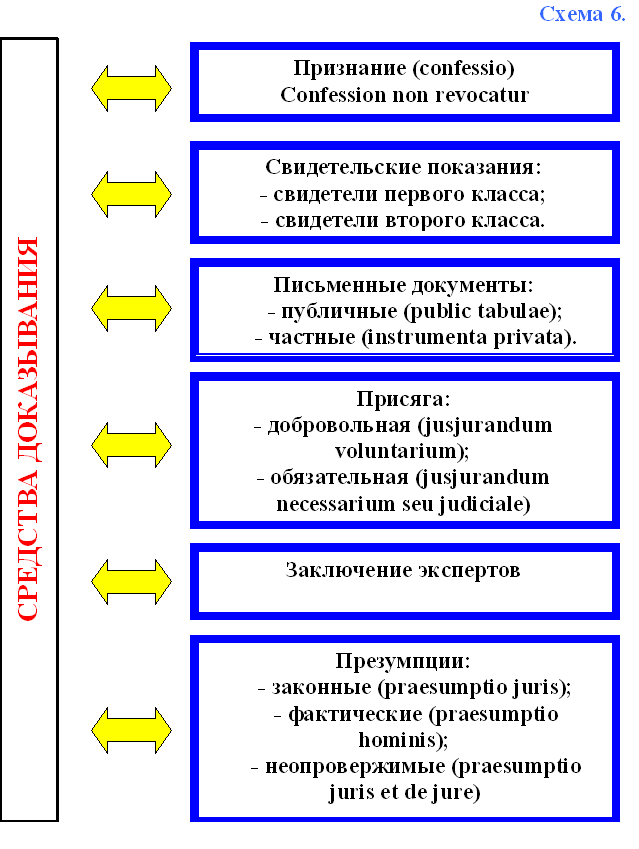

Иск состоит из двух существенных частей: основание и просительный пункт. Основа иска — это право, откуда иск возникает, составным элементом которого он является и осуществляется посредством этого иска. Повод — это препятствие к осуществлению права посредством действия или бездействия. Предмет иска — это то, что предполагается достигнуть посредством иска, его цель.

В римском праве не было единого иска, например, иска из права собственности, из сервитута, а существовало много исков, каждый из которых имел свою область применения, давал защиту права только в определенных границах. Таким образом, в римском праве существовала сложная система исков, и развивалась она именно путем возникновения новых видов иска.

По характеру и содержанию требования выделялись вещные, личные и смешанные иски.

По роли сторон выделялись односторонние (actiones simplices) и двусторонние (actiones duplices) иски.

По правовому основанию различали иски строгого права (stricti juris judicia) и иски, построенные на принципе "доброй совести" (bona fidei judicia), так называемые свободные иски.

Римское право знало деление исков на гражданские (actio civiles) и гонорарные или преторские иски (actio honorariae). Первые были основаны на цивильном праве, вторые — на эдикте магистрата.

По отношению к источникам иски делились на прямые (actio directae), аналогичные (actio utiles) и фактические (actio in factum).

По представителю. Большую часть исков предъявляли частные лица, права которых были нарушены. Однако в римском праве существовали иски, которые мог предъявить любой гражданин как представитель государства. Отсюда произошло деление исков на частные (a. privatae) и народные (a. populares).

По римскому процессу право на иск прекращалось вследствие однократного фактического пользования иском, стечения исков, со смертью тяжущихся (в исках, не предполагавших правопреемства) и с истечением срока исковой давности.

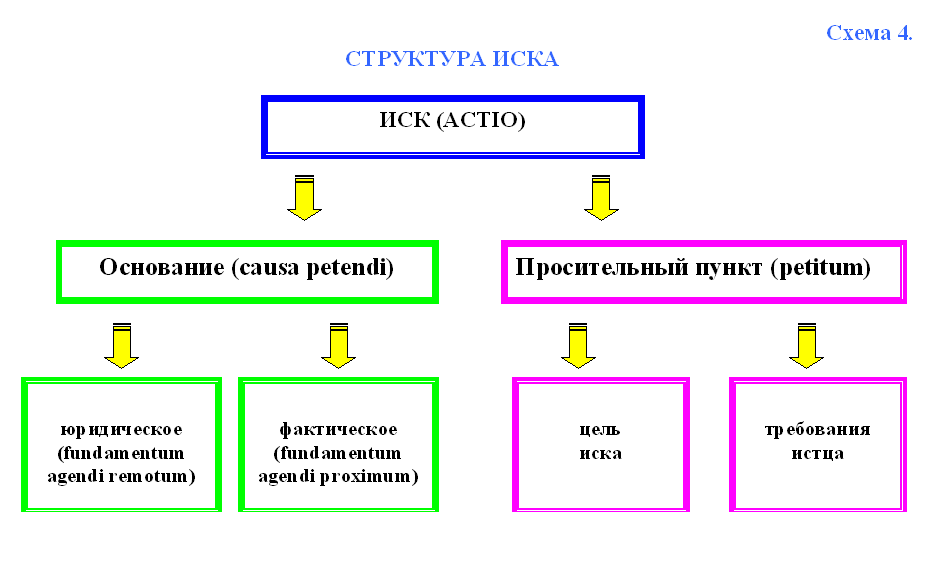

Обеспечение иска по римскому праву осуществлялось путем предоставления ответчиком поручительства благонадежных лиц (cautio judicatum solvi), а от знатных ответчиков требовалось клятвенное обещание (cautio juratoria). Если таких гарантий не было, ответчик подвергался личному задержанию.

2. Процессуальное представительство

В римском праве дано следующее определение представительства: "Когда какое-либо действие может быть совершено известным лицом с непосредственными или посредственными последствиями для другого лица, то между лицом действующим и представляемым предполагается известное представительное отношение".

Закон Гостилия (около 175 г. до н. э.) допустил представительство на суде за лиц, отсутствующих по делам государства или попавших в плен (процессы "pro captiro"). В последнем случае гражданин, находившийся в плену и вознамерившийся отстоять перед судом какое-либо из своих гражданских прав, должен был воспользоваться услугами представителя. Во всех перечисленных случаях защитники назначались самим претором.

Итак, представительство основывалось на воле представляемого, на поручении или доверенности, определявших объем прав представителя. Доверенность могла быть специальной или общей.

Римское право знало несколько категорий лиц, лишенных права осуществлять представительство в процессе. К первой категории относились лица, пользующиеся дурной славой, опозоренные. Ко второй категории лиц относились женщины. Третью группу составляли чины первых трех классов. Последнюю категорию лиц, лишенных права вести чужие дела, составляло духовенство.

Существуют случаи, когда само заинтересованное лицо не способно ни вести дела лично, ни поручить ведение своего дела поверенному. Для таких случаев римским правом был создан институт законных представителей — опекунов и попечителей, представлявших в процессах интересы малолетних, душевнобольных, расточителей и других лиц, признанных недееспособными - туторы (tutores) и кураторы (curatores).