- •Телекоммуникационные сети

- •Глава 1 Санкт-Петербург

- •Содержание

- •2.4.1. Общие положения 151

- •3.2.1. Общие положения 207

- •Список принятых сокращений

- •Аббревиатуры на русском языке

- •Аббревиатуры на английском языке

- •Предисловие

- •1. Принципы построения телекоммуникационной системы

- •1.1. Немного истории

- •1.2. Основные термины

- •1.3. Международные и национальные стандарты

- •1.3.1. Международный Союз Электросвязи

- •1.3.2. Европейский Институт etsi

- •1.3.3. Некоторые аспекты стандартизации электросвязи в России

- •1.4. Структура всс рф

- •1.4.1. Общие положения

- •1.4.2. Транспортные сети

- •1.4.3. Коммутируемые сети

- •1.5. Статистика местных сетей

- •1.6. Зарубежные местные сети

- •1.7. Общие тенденции развития электросвязи

- •1.7.1. Что нас ждет в начале XXI века?

- •1.7.1.1. Четыре игрока инфокоммуникационного рынка

- •1.7.1.2. Дополнительные соображения, касающиеся игрока "Абонент"

- •1.7.2. Концепции компании ntt

- •1.7.3. Глобальная Информационная Инфрастуктура

- •1.7.4. Концепция ngn

- •1.7.5. Основные направления развития электросвязи в России

- •1.7.5.1. Общие положения

- •1.7.5.2. Технические аспекты развития сетей электросвязи

- •1.7.5.3. Вопросы планирования инфокоммуникационной системы

- •Литература к главе 1

- •2. Городские и сельские транспортные сети

- •2.1. Системы передачи и оборудование кроссовой коммутации

- •2.1.1. Простейшие экономические соотношения

- •2.1.2. Оборудование синхронной цифровой иерархии

- •2.1.3. Кроссовая коммутация

- •2.2. Среда передачи сигналов

- •2.2.1. Основные варианты передачи информации

- •2.2.2. Технология dwdm

- •2.3. Перспективные требования к местным транспортным сетям

- •2.4. Современные концепции построения транспортных сетей

- •2.4.1. Общие положения

- •2.4.2. Классические транспортные сети

- •2.4.3. Оптические транспортные сети

- •2.5. Структуры местных транспортных сетей

- •2.6. Городские транспортные сети

- •2.6.1. Принципы модернизации транспортной сети города

- •2.6.2. Основной сценарий построения городской транспортной сети

- •2.6.3. Дополнительный сценарий создания городской транспортной сети

- •2.7. Сельские транспортные сети

- •2.7.1. Принципы модернизации транспортной сети в сельской местности

- •2.7.2. Типовые структуры сельской транспортной сети

- •2.8. Сети арендованных каналов

- •Литература к главе 2

- •3. Городские и сельские телефонные сети

- •3.1. Эволюция телефонной сети

- •3.2. Цифровизация телефонной сети

- •3.2.1. Общие положения

- •3.2.2. Модернизация гтс

- •3.2.3. Модернизация стс

- •3.2.3.1. Особенности телефонной связи в сельской местности

- •3.2.3.2. Основные сценарии цифровизации стс

- •3.2.3.3. Связь в удаленных и труднодоступных пунктах

- •3.2.4. Модернизация междугородной телефонной сети

- •3.2.5. Будущее телефонной связи

- •3.2.5.1. Обсуждаемые вопросы

- •3.2.5.2. Доходы и трафик тфоп

- •3.2.5.3. Технологии обслуживания трафика речи

- •3.2.5.4. Основные направления развития телефонной связи

- •3.3. Сети абонентского доступа для гтс и стс

- •3.3.1. Особенности сети абонентского доступа

- •3.3.2. Принципы модернизации сетей абонентского доступа

- •3.3.2.1. Общий подход

- •3.3.2.2. Структурные аспекты

- •3.3.2.3. Технологические аспекты

- •3.3.3. Сети абонентского доступа в городах

- •3.3.4. Сети абонентского доступа в сельской местности

- •3.2.4.1. Особенности сельской связи с точки зрения доступа

- •3.2.4.2. Основные варианты построения сетей абонентского доступа

- •3.2.4.3. Организация связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах

- •3.4. Инфокоммуникационные услуги в гтс и стс

- •3.4.1. Классификация инфокоммуникационных услуг

- •3.4.2. Некоторые примеры инфокоммуникационных услуг

- •3.4.3. Концепция всеобщего обслуживания (всеобщего доступа)

- •3.5. Методы распределения информации в телефонных сетях

- •3.5.1. Классификация систем распределения информации

- •3.5.2. Коммутация каналов

- •3.5.3. Коммутация пакетов

- •3.5.4. Выбор технологии распределения информации

- •3.6. Дополнительные аспекты модернизации тфоп

- •3.6.1. План нумерации в российской тфоп

- •3.6.1.1. Общие положения, касающиеся плана нумерации

- •3.6.1.2. Действующий план нумерации

- •3.6.1.3. Перспективный план нумерации

- •3.6.2. Принципы использования уатс в гтс и в стс

- •3.6.3. Взаимодействие тфоп с другими сетями

- •3.6.4. Качество обслуживания тфоп

- •3.6.4.1. Основные термины

- •3.6.4.2. Система crm и качество обслуживания

- •3.6.4.3. Показатели качества обслуживания вызовов для гтс и стс

- •3.6.4.4. Показатели качества передачи речи

- •Литература к главе 3

- •4. Эволюция инфокоммуникационной системы

- •4.1. Движущие силы развития электросвязи

- •4.2. Современные инфокоммуникационные технологии

- •4.2.1. Классификация инфокоммуникационных технологий

- •4.2.2. Модель взаимодействия открытых систем

- •4.2.3. Технология atm

- •4.2.4. Технология Frame Relay

- •4.2.5. Технология mpls

- •4.2.6. Технология Ethernet

- •4.2.7. Ip технология

- •4.2.8. Вопросы сравнения телекоммуникационных технологий

- •4.3. Новые тенденции развития инфокоммуникационной системы

- •4.3.1. Классификация современных тенденций развития электросвязи

- •4.3.2. Интеграция и конвергенция

- •4.3.2.1. Происхождение термина "конвергенция"

- •4.3.2.2. Три примера конвергенции

- •4.3.2.3. Конвергенция и интеграция

- •4.3.3. Концепция "Интеллектуальная сеть"

- •4.3.4.1. Терминологические аспекты

- •4.3.4.2. Структура сети Internet

- •4.3.4.3. Адресация в Internet

- •4.3.4.5. Влияние Internet на инфокоммуникационную систему

- •4.3.4.6. Перспективы развития Internet

- •4.3.5. Концепция "Интеллектуальное здание"

- •4.3.6. Некоторые частные концепции

- •4.3.6.1. Технология VoIp

- •4.3.6.2. Виртуальные частные сети

- •4.3.6.3. Аутсорсинг

- •4.3.6.4. Цифровая сеть интегрального обслуживания

- •4.3.6.4. Универсальная персональная связь

- •4.3.6.6. Глобальные услуги, etc.

- •4.4. Основные сценарии перехода к ngn

- •4.4.1. Модернизация тфоп в целом

- •4.4.2. Эволюция гтс

- •4.4.3. Эволюция стс

- •4.4.4. Новые задачи

- •4.5. Итоги и прогнозы

- •4.5.1. Сценарии развития инфокоммуникационной системы в России

- •4.5.2. Прогнозы развития инфокоммуникационной системы в России

- •Литература к главе 4

- •Послесловие

2.6.3. Дополнительный сценарий создания городской транспортной сети

Кольцевая топология имеет один существенный недостаток, который связан с экономическими характеристиками процесса построения транспортной сети. Рассмотрим рисунок 2.53, состоящий из двух уровней. Верхний уровень – кольцевая структура ТСГ, создаваемая сразу же для всех семи СУ. Все эти СУ находятся в зданиях тех АТС, которые начинают постепенно заменяться цифровыми коммутационными станциями. Нижний уровень иллюстрирует дополнительный сценарий построения ТСГ, который не предусматривает столь быстрого построения транспортной сети. Это означает, что на начальном этапе модернизации телекоммуникационной системы могут быть снижены затраты на построение ТСГ.

Дополнительный сценарий построения ТСГ

Рисунок 2.53

Допустим, что план цифровизации ГТС включает семь этапов, реализация которых осуществляется в моменты времени ti. Число этапов модернизации ТСГ будет равно шести. Сначала заменяется АТС, размещаемая на площадке СУ3. Этот сетевой узел становится одним из базовых элементов цифровой транспортной сети. Для надежности необходимо выбрать еще один такой узел. Будем считать, что его функции целесообразно возложить на СУ6. Это означает, что к моменту времени t1 достаточно заменить оборудование в СУ3 и СУ6, а также организовать между ними цифровую линию передачи с помощью оборудования СЦИ. Базовые элементы ТСГ – СУ3 и СУ6 – окрашены темным цветом. Линия между базовыми СУ отмечена черным квадратиком. В параграфе 2.6.3 этот значок используется для выделения линии передачи, выполняющей две основные функции:

-

организация пучка СЛ между двумя базовыми СУ;

-

создание резервного пути для связи других СУ, что необходимо для обеспечения высокой надежности ТСГ.

В момент времени t2 появляется цифровая коммутационная станция в месте размещения СУ2. Присоединение СУ2 к цифровой транспортной сети осуществляется организацией двух линий передачи, соединяющих его с СУ3 и СУ6 соответственно. Аналогично происходит подключение всех остальных СУ в те моменты времени, когда это необходимо. В результате каждая пара СУ соединяется "мостиковой" схемой – рисунок 2.54. Известно, что эта топология обладает высокой надежностью [27, 91].

"Мостиковая" схема: варианты организации линий передачи

Рисунок 2.54

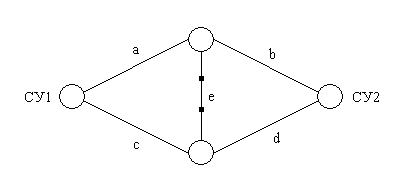

Если все элементы транспортной сети исправны, то между СУ1 и СУ2 используются линии передачи, проходящие по таким трассам: a – b и c – d. Эти маршруты, в теории надежности, называют независимыми, так как они проходят по разным трассам. Допустим, что в результате какой-либо серьезной аварии отказали сразу две линии передачи – "a" и "d" . В этом случае ни одна из имеющихся трасс не обеспечивает создание линии передачи между СУ1 и СУ2. Используя линию передачи "e", можно связать оба СУ следующим образом: c – e – b.

Будем считать, что вероятность безотказной работы всех линий передачи (P) одинакова. Все СУ полагаются абсолютно надежными. Тогда коэффициент готовности линии передачи между СУ1 и СУ2 (KГМ) для мостиковой схемы определяется по такой формуле [27]:

KГМ = 2P2 + 2P3 – 5P4 +2P5. (2.16)

Если линия передачи между СУ1 и СУ2 создана за счет двух независимых трасс (резервирование цифровых трактов), величина коэффициента готовности определяется очевидным соотношением:

KГР = 2P – P2. (2.17)

Очевидно, что кольцевая топология для рассматриваемого примера получается изъятием из графа ребра, показанного на рисунке 2.54, ребра "e". Это означает, что по показателю "коэффициент готовности" кольцевая топология уступает "мостиковой" схеме. Можно убедиться, что KГР KГМ. Иными словами, по показателю "коэффициент готовности" дополнительный сценарий построения ТСГ занимает промежуточное место между кольцевой топологией и полносвязным графом с резервированием всех ребер.

Иная картина складывается со стоимостными показателями различных сценариев построения ТСГ. Вернемся к материалам параграфа 2.1.3, где были приведены оценки экономии суммарной длины кабельных линий для модели, которая показана на рисунке 2.11. По этому показателю дополнительный сценарий построения ТСГ также занимает промежуточное место между кольцевой топологией и полносвязным графом с резервированием всех ребер [25, 26].

Важная особенность рассматриваемого сценария построения ТСГ состоит в том, что инвестиции в модернизацию телекоммуникационной системы могут осуществляться по мере замены аналоговых АТС. Кольцевая структура чаще всего создается сразу, то есть начальные инвестиции для соответствующего проекта могут быть значительными. Основные достоинства и недостатки трех сценариев построения транспортной сети перечислены в таблице 2.5. В этой таблице дополнительный вариант построения ТСГ назван сетью с двумя СУ.

Таблица 2.5

|

Характеристики городской транспортной сети |

Полносвязный граф |

Кольцевая топология |

Сеть с двумя СУ |

|

Суммарная длина кабеля |

Максимальная |

Минимальная |

Средняя |

|

Коэффициент готовности |

Максимальный |

Минимальный |

Средний |

|

Начальные инвестиции |

Средние |

Максимальные |

Средние |

|

Сложность проектирования |

Минимальная |

Средняя |

Средняя |

|

Сложность управления |

Минимальная |

Максимальные |

Средняя |

Любопытно, что рассматриваемый в этом параграфе вариант построения ТСГ почти по всем пяти характеристикам находится на промежуточной позиции между другими возможными решениями. В технической литературе мне не встречались примеры транспортных сетей со структурой, подобной той, что была приведена на нижней плоскости рисунка 2.53. Правда, в одном докладе на международной конференции похожая структура транспортной сети была упомянута. В журнале "Электросвязь" в 1990 году [92] была опубликована одна статья, связанная с рассматриваемым в этом параграфе вариантом модернизации ТСГ.

На рисунке 2.55 приведена иерархическая структура транспортной сети, которая построена в соответствии с рассматриваемым вариантом реализации ТСГ. Эту структуру целесообразно сравнивать с моделями, представленными на рисунках 2.49 и 2.51. Поэтому она названа третьей моделью ТСГ с тремя уровнями иерархии.

Третья модель ТСГ с тремя уровнями иерархии

Рисунок 2.55

На этом анализ ТСГ заканчивается, и мы переходим к рассмотрению принципов построения транспортных сетей в сельской местности.

Не бойтесь ошибаться –

бойтесь повторять ошибки.

(Теодор Рузвельт)