- •Телекоммуникационные сети

- •Глава 1 Санкт-Петербург

- •Содержание

- •2.4.1. Общие положения 151

- •3.2.1. Общие положения 207

- •Список принятых сокращений

- •Аббревиатуры на русском языке

- •Аббревиатуры на английском языке

- •Предисловие

- •1. Принципы построения телекоммуникационной системы

- •1.1. Немного истории

- •1.2. Основные термины

- •1.3. Международные и национальные стандарты

- •1.3.1. Международный Союз Электросвязи

- •1.3.2. Европейский Институт etsi

- •1.3.3. Некоторые аспекты стандартизации электросвязи в России

- •1.4. Структура всс рф

- •1.4.1. Общие положения

- •1.4.2. Транспортные сети

- •1.4.3. Коммутируемые сети

- •1.5. Статистика местных сетей

- •1.6. Зарубежные местные сети

- •1.7. Общие тенденции развития электросвязи

- •1.7.1. Что нас ждет в начале XXI века?

- •1.7.1.1. Четыре игрока инфокоммуникационного рынка

- •1.7.1.2. Дополнительные соображения, касающиеся игрока "Абонент"

- •1.7.2. Концепции компании ntt

- •1.7.3. Глобальная Информационная Инфрастуктура

- •1.7.4. Концепция ngn

- •1.7.5. Основные направления развития электросвязи в России

- •1.7.5.1. Общие положения

- •1.7.5.2. Технические аспекты развития сетей электросвязи

- •1.7.5.3. Вопросы планирования инфокоммуникационной системы

- •Литература к главе 1

- •2. Городские и сельские транспортные сети

- •2.1. Системы передачи и оборудование кроссовой коммутации

- •2.1.1. Простейшие экономические соотношения

- •2.1.2. Оборудование синхронной цифровой иерархии

- •2.1.3. Кроссовая коммутация

- •2.2. Среда передачи сигналов

- •2.2.1. Основные варианты передачи информации

- •2.2.2. Технология dwdm

- •2.3. Перспективные требования к местным транспортным сетям

- •2.4. Современные концепции построения транспортных сетей

- •2.4.1. Общие положения

- •2.4.2. Классические транспортные сети

- •2.4.3. Оптические транспортные сети

- •2.5. Структуры местных транспортных сетей

- •2.6. Городские транспортные сети

- •2.6.1. Принципы модернизации транспортной сети города

- •2.6.2. Основной сценарий построения городской транспортной сети

- •2.6.3. Дополнительный сценарий создания городской транспортной сети

- •2.7. Сельские транспортные сети

- •2.7.1. Принципы модернизации транспортной сети в сельской местности

- •2.7.2. Типовые структуры сельской транспортной сети

- •2.8. Сети арендованных каналов

- •Литература к главе 2

- •3. Городские и сельские телефонные сети

- •3.1. Эволюция телефонной сети

- •3.2. Цифровизация телефонной сети

- •3.2.1. Общие положения

- •3.2.2. Модернизация гтс

- •3.2.3. Модернизация стс

- •3.2.3.1. Особенности телефонной связи в сельской местности

- •3.2.3.2. Основные сценарии цифровизации стс

- •3.2.3.3. Связь в удаленных и труднодоступных пунктах

- •3.2.4. Модернизация междугородной телефонной сети

- •3.2.5. Будущее телефонной связи

- •3.2.5.1. Обсуждаемые вопросы

- •3.2.5.2. Доходы и трафик тфоп

- •3.2.5.3. Технологии обслуживания трафика речи

- •3.2.5.4. Основные направления развития телефонной связи

- •3.3. Сети абонентского доступа для гтс и стс

- •3.3.1. Особенности сети абонентского доступа

- •3.3.2. Принципы модернизации сетей абонентского доступа

- •3.3.2.1. Общий подход

- •3.3.2.2. Структурные аспекты

- •3.3.2.3. Технологические аспекты

- •3.3.3. Сети абонентского доступа в городах

- •3.3.4. Сети абонентского доступа в сельской местности

- •3.2.4.1. Особенности сельской связи с точки зрения доступа

- •3.2.4.2. Основные варианты построения сетей абонентского доступа

- •3.2.4.3. Организация связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах

- •3.4. Инфокоммуникационные услуги в гтс и стс

- •3.4.1. Классификация инфокоммуникационных услуг

- •3.4.2. Некоторые примеры инфокоммуникационных услуг

- •3.4.3. Концепция всеобщего обслуживания (всеобщего доступа)

- •3.5. Методы распределения информации в телефонных сетях

- •3.5.1. Классификация систем распределения информации

- •3.5.2. Коммутация каналов

- •3.5.3. Коммутация пакетов

- •3.5.4. Выбор технологии распределения информации

- •3.6. Дополнительные аспекты модернизации тфоп

- •3.6.1. План нумерации в российской тфоп

- •3.6.1.1. Общие положения, касающиеся плана нумерации

- •3.6.1.2. Действующий план нумерации

- •3.6.1.3. Перспективный план нумерации

- •3.6.2. Принципы использования уатс в гтс и в стс

- •3.6.3. Взаимодействие тфоп с другими сетями

- •3.6.4. Качество обслуживания тфоп

- •3.6.4.1. Основные термины

- •3.6.4.2. Система crm и качество обслуживания

- •3.6.4.3. Показатели качества обслуживания вызовов для гтс и стс

- •3.6.4.4. Показатели качества передачи речи

- •Литература к главе 3

- •4. Эволюция инфокоммуникационной системы

- •4.1. Движущие силы развития электросвязи

- •4.2. Современные инфокоммуникационные технологии

- •4.2.1. Классификация инфокоммуникационных технологий

- •4.2.2. Модель взаимодействия открытых систем

- •4.2.3. Технология atm

- •4.2.4. Технология Frame Relay

- •4.2.5. Технология mpls

- •4.2.6. Технология Ethernet

- •4.2.7. Ip технология

- •4.2.8. Вопросы сравнения телекоммуникационных технологий

- •4.3. Новые тенденции развития инфокоммуникационной системы

- •4.3.1. Классификация современных тенденций развития электросвязи

- •4.3.2. Интеграция и конвергенция

- •4.3.2.1. Происхождение термина "конвергенция"

- •4.3.2.2. Три примера конвергенции

- •4.3.2.3. Конвергенция и интеграция

- •4.3.3. Концепция "Интеллектуальная сеть"

- •4.3.4.1. Терминологические аспекты

- •4.3.4.2. Структура сети Internet

- •4.3.4.3. Адресация в Internet

- •4.3.4.5. Влияние Internet на инфокоммуникационную систему

- •4.3.4.6. Перспективы развития Internet

- •4.3.5. Концепция "Интеллектуальное здание"

- •4.3.6. Некоторые частные концепции

- •4.3.6.1. Технология VoIp

- •4.3.6.2. Виртуальные частные сети

- •4.3.6.3. Аутсорсинг

- •4.3.6.4. Цифровая сеть интегрального обслуживания

- •4.3.6.4. Универсальная персональная связь

- •4.3.6.6. Глобальные услуги, etc.

- •4.4. Основные сценарии перехода к ngn

- •4.4.1. Модернизация тфоп в целом

- •4.4.2. Эволюция гтс

- •4.4.3. Эволюция стс

- •4.4.4. Новые задачи

- •4.5. Итоги и прогнозы

- •4.5.1. Сценарии развития инфокоммуникационной системы в России

- •4.5.2. Прогнозы развития инфокоммуникационной системы в России

- •Литература к главе 4

- •Послесловие

1.4. Структура всс рф

1.4.1. Общие положения

Существующая структура ВСС России во многом была предопределена системными решениями, принятыми более тридцати лет назад. В этом нет ничего удивительного: крупные телекоммуникационные сети относятся к классу консервативных сложных технических систем [25]. В шестидесятые и семидесятые годы цифровая техника передачи и коммутации, а также современные среды распространения сигналов практически не использовались. По всей видимости, основные системные и сетевые решения, принятые ранее, были оптимальны, учитывая функциональные возможности используемого оборудования электросвязи.

Каждое следующее поколение телекоммуникационного оборудования, как правило, стимулирует поиск новых принципов построения транспортных и коммутируемых сетей. Принятый в 1996 году руководящий документ, который регламентирует основные принципы развития ВСС РФ [22], содержит ряд новых положений, касающихся построения транспортных и коммутируемых сетей. Упомянутый руководящий документ определяет принципы развития ВСС РФ до 2005 года, но некоторые сетевые решения целесообразно уточнить уже сейчас. Соответствующие предложения будут сформулированы во второй и третьей главах монографии.

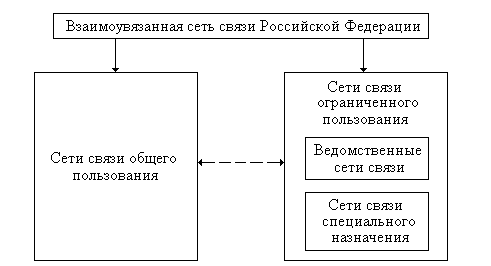

Обратимся к рисунку 1.9, который представляет основные компоненты ВСС РФ. Эта структура подробно анализируется в [22, 25]. В данном параграфе мы рассмотрим только те аспекты основных компонентов ВСС РФ, которые представляют интерес для изложения материала двух следующих параграфов.

Основные компоненты ВСС РФ

Рисунок 1.9

В состав ВСС РФ входят сети двух видов. В левой части рисунка 1.9 показаны сети общего пользования, которые должны быть доступны всем физическим и юридическим лицам. Сети связи ограниченного пользования, расположенные в правой части рисунка 1.9, делятся на две большие группы. Первая группа – ведомственные сети связи, создаваемые для обмена различного рода информацией, которая необходима для решения производственных задач. Во вторую группу входят сети связи специального назначения, цель которых – создание надежной системы связи для органов управления, безопасности и им подобных структур. Возможность и правила использования ресурсов сетей связи ограниченного применения определяются их Операторами.

Взаимодействие сетей связи общего и ограниченного пользования может осуществляться различными способами. В частности, могут арендоваться ресурсы транспортной сети – постоянно или в случае каких-либо отказов. Другой пример – создание общей системы технической эксплуатации.

Принципы взаимодействия сетей связи общего и ограниченного пользования претерпевают существенные изменения, которые обусловлены экономическими, административными и техническими факторами. Технические факторы – количественные и качественные изменения, происходящие в телекоммуникационных сетях. К этому вопросу мы вернемся в параграфе 1.7.1, а пока ограничим все последующие (в разделе 1.4) рассуждения сетями общего пользования.

Давайте вернемся к рисунку 1.5 (раздел 1.2) и вспомним о транспортной и коммутируемых сетях. Это двухуровневое разделение сетей основано на различии их функционального назначения. И транспортную, и коммутируемые сети часто делят по иерархическим уровням. На рисунке 1.10 показаны четыре уровня иерархии, обычно выделяемые в сети электросвязи.

Иерархические уровни в сети электросвязи

Рисунок 1.10

Эта модель отличается от той, что предлагается в [22]. Она основана на анализе ряда публикаций, который приведен в [26]. Первый элемент модели – сеть в помещении пользователя (Customer Premises Equipment – CPE). Сеть абонентского доступа (Access Network) является вторым элементом рассматриваемой модели. Она обеспечивает выход в транзитную сеть, которая обычно делится на два уровня – местный (Local) и междугородный (Long-distance). В [22] выделяется еще один уровень иерархии – внутризоновая сеть, что, как мне кажется, – лишнее.

Последнее утверждение необходимо прокомментировать. Зоновая сеть обычно (но не всегда!) создается в границах территории субъекта РФ. Отличительный признак зоны – выделение географического кода "ABC" в плане нумерации российской ТФОП. В каждой зоне ТФОП все эксплуатируемые АЛ идентифицируются семизначным номером abxxxxx. В зоне организуются несколько ГТС и СТС. Связь между абонентами разных местных сетей одной зоны ТФОП называется внутризоновой. Это означает, что внутризоновая сеть располагается между АМТС зоны и взаимодействующей с ней коммутационной станцией местной телефонной сети.

В городах выделение линий внутризоновой сети (ЗСЛ и СЛМ) в самостоятельный элемент телекоммуникационной системы не представляется разумным. Эти линии отличаются от СЛ между коммутационными станциями ГТС только типами используемых систем сигнализации. Унификация систем сигнализации постепенно стирает все имеющиеся различия.

В сельской местности линии внутризоновой связи, располагающиеся на участке АМТС – ЦС (УСП), могут иметь значительную длину. Тем не менее, расстояние между ЦС и ОС также может быть весьма существенным [27]. Более того, в последнее время некоторые коммутационные станции, расположенные в сельской местности, включаются непосредственно в ГТС. Совокупность этих аргументов позволяет отказаться от "внутризоновой сети" как уровня иерархии в современной телекоммуникационной системе.

Такой подход позволяет рассматривать АМТС как комбинированную станцию, выполняющую три основные функции:

-

установление коммутируемых соединений между абонентами разных местных телефонных сетей одной зоны ТФОП;

-

установление коммутируемых соединений между абонентами разных зон ТФОП;

-

выход на международный центр коммутации (МЦК) для установления соединений с абонентами других стран.

В большинстве зарубежных ТФОП на АМТС возлагаются также функции транзитной станции местной сети. В этом случае никакие другие ТС в ГТС и СТС не создаются. Подробнее этот вопрос рассматривается в третьей главе монографии.

Вернемся к рисунку 1.10. Сеть в помещении пользователя, как правило, не входит в сферу ответственности Администрации связи. Самый простой пример реализации этой сети – подключение одного ТА. В этом случае границей между сетями в помещении пользователя и абонентского доступа становится телефонная розетка. Устранение неисправности терминала, включая телефонный шнур, не входит в компетенцию эксплуатационной компании, хотя такие работы могут выполняться на договорной основе. Один из самых сложных примеров сети в помещении пользования – УАТС и локальная вычислительная сеть (ЛВС или LAN). В этом случае интерфейс между сетями в помещении пользователя и абонентского доступа становится достаточно сложным. Поддержка заданных показателей функционирования сети в помещении пользователя силами эксплуатационной компании ТФОП становится весьма проблематичной.

Теперь рассмотрим два средних эллипса на рисунке 1.10. При анализе экономических характеристик ТФОП и при выборе оптимального варианта Операторской деятельности их иногда объединяют. Мы поступим так же для анализа инвестиций и доходов, приходящихся на три вида телефонной связи – местная, междугородная и международная. Соответствующее распределение показано на рисунке 1.11, известном как "треугольники Дюка" или "пирамиды Дюка". Все численные оценки, приведенные на этом рисунке, взяты из [22]. Очевидно, что нормальное развитие телекоммуникационной системы возможно только в том случае, если часть прибыли от обслуживания междугородного и международного трафика будет направляться на модернизацию местных сетей. Эта задача проще всего решается при рациональной организации Операторской деятельности. Более подробно этот вопрос рассматривается в третьей главе монографии.

Распределение доходов и инвестиций в сетях электросвязи

Рисунок 1.11

Рисунок 1.11 представляет стоимостные оценки без разделения соответствующих иерархических уровней на транспортную и коммутируемую (в данном случае – телефонную) сети. Их соотношение для каждого уровня иерархии сети изменяется в широких пределах. В частности, в международной и междугородной сетях основные затраты приходятся на транспортные средства, то есть на системы передачи и линейные сооружения (кабели связи или РРЛ). Для ГТС (если в ее состав не включать сети абонентского доступа) основные затраты приходятся на коммутационные станции, то есть на МС и ТС.

Теперь целесообразно перейти к параграфу 1.4.2, который посвящен транспортным сетям, входящим в ВВС РФ. В основном, мы будем рассматривать транспортные сети, создаваемые в городах и в сельской местности – ТСГ и ТСС. В их состав входят и транспортные сети доступа – ТСД (эти три аббревиатуры были введены в разделе 1.2). Структуры ТСГ и ТСС распространяются до сетевого узла, в помещении которого размещается АМТС зоны.