- •Оглавление

- •Тема 01. Экономическая теория предмет, метод, функции 5

- •Тема 02. Общественное производство и экономическая система 23

- •Тема 03. Собственность как основа социально-экономических отношений 41

- •Тема 04. Экономическая теория товарного производства, денег и рынка 58

- •Тема 09. Теория капитала и процент 211

- •Тема 10. Теория человеческого капитала. Рынок труда и заработная плата 228

- •Тема 11. Рынок земли и природных ресурсов. Теория ренты 247

- •Тема 12. Национальная экономика и ее структура. Национальное счетоводство 261

- •Тема 13. Государство в рыночной экономике 297

- •Тема 14. Макроэкономическое равновесие 323

- •Тема 15. Денежная система и денежное обращение. Денежный рынок 334

- •Тема 17. Фиктивный капитал. Рынок ценных бумаг 353

- •Тема 01. Экономическая теория предмет, метод, функции

- •1 Вопрос. Экономическая теория как наука. Предмет экономической теории.

- •2 Вопрос. Методы познания экономических явлений.

- •3 Вопрос. Экономические категории и законы. Функции экономической науки.

- •4 Вопрос. Экономические агенты и их структура. Модель кругооборота и экономические институты.

- •Тема 02. Общественное производство и экономическая система

- •1 Вопрос. Общественное производство: понятие и этапы развития. Воспроизводство и его типы.

- •2 Вопрос. Понятие, содержание и типы экономических систем.

- •3 Вопрос. Формационный и цивилизационный подходы к развитию общественного производства.

- •4 Вопрос. Общие условия хозяйствования: Кривая производственных возможностей. Альтернативная стоимость. Основные вопросы функционирования экономической системы.

- •Тема 03. Собственность как основа социально-экономических отношений

- •1 Вопрос. Собственность как экономическая категория, ее структура. Отношения экономической реализации собственности.

- •2 Вопрос. Неоинституционалистская экономическая теория прав собственности. Теорема р. Коуза.

- •3 Вопрос. Типы и основные формы собственности.

- •4 Вопрос. Процессы изменения форм собственности – разгосударствление и огосударствление: предпосылки и объективная необходимость.

- •Тема 04. Экономическая теория товарного производства, денег и рынка

- •1 Вопрос. Типы хозяйствования. Товарное производство. Товарный и денежный фетишизм.

- •2 Вопрос. Благо как экономическая категория. Товар и его свойства. Услуга как товар.

- •3 Вопрос. Альтернативные теории формирования стоимости товара: содержание теорий трудовой стоимости и предельной полезности.

- •4 Вопрос. Исторический процесс развития обмена и форм стоимости.

- •5 Вопрос. Рынок его роль и функции в социально-экономической системе общества.

- •Тема 05. Предприятие (фирма) и предпринимательство

- •1 Вопрос. Фирма как основная структурная единица экономики. Экономические ограничения.

- •2 Вопрос. Равновесие фирмы на рынке факторов производства.

- •3 Вопрос. Экономический риск: содержание и определяющие факторы. Санация и банкротство фирмы.

- •4 Вопрос. Сущность основных типов предпринимательства.

- •Тема 06. Издержки производства и прибыль фирмы

- •1 Вопрос. Современная классификация издержек фирмы.

- •2 Вопрос. Экономические и бухгалтерские издержки. Валовая, экономическая и нормальная прибыль.

- •3 Вопрос. Анализ безубыточности фирмы.

- •4 Вопрос. Показатели эффективности предпринимательства: норма прибыли, уровень рентабельности.

- •Тема 07. Теория потребительского поведения. Теория спроса и предложения

- •1 Вопрос. Маржинальная концепция субъективной ценности.

- •2 Вопрос. Спрос и предложение. Закон спроса и предложения. Механизм рыночного равновесия.

- •3 Вопрос. Эластичность спроса и предложения.

- •Тема 08. Конкуренция и монополия. Модели рынков совершенной (чистой) и несовершенной конкуренции

- •1 Вопрос. Конкуренция: сущность, виды и формы конкурентной борьбы.

- •2 Вопрос. Классификация моделей рыночных структур. Совершенная (чистая) и несовершенная конкуренция, характерные признаки.

- •3 Вопрос. Механизм максимизации прибыли или минимизации убытков фирмы: два метода анализа.

- •4 Вопрос. Особенности поведения конкурентной фирмы. Равновесное положение чистоконкурентной фирмы в краткосрочном периоде и долговременном периоде.

- •5 Вопрос. Модель рынка чистой монополии и ее характерные признаки. Экономические последствия монополии. Антимонопольное регулирование.

- •6 Вопрос. Модель рынка монополистической конкуренции и ее характерные признаки.

- •7 Вопрос. Модель рынка олигополии и ее характерные признаки. Принцип всеобщей зависимости. Четыре модели поведения олигополии.

- •Тема 09. Теория капитала и процент

- •1 Вопрос. Капитал как фактор производства. Процент как форма дохода на капитал.

- •2 Вопрос. Кругооборот и оборот капитала (производственных фондов) предприятия. Кругооборот индивидуального капитала и его три стадии.

- •3 Вопрос. Структура капитала (производственных фондов) предприятия. Основной и оборотный капитал. Эффективность использования предпринимательского капитала.

- •4 Вопрос. Накопление капитала и инвестиции. Эффективность инвестиционных вложений.

- •Тема 10. Теория человеческого капитала. Рынок труда и заработная плата

- •1 Вопрос. Человеческий капитал: понятие, формы. Инвестиции в человеческий капитал.

- •2 Вопрос. Рабочая сила как товар: цена и стоимость. Процесс производства и возрастания стоимости. Теория прибавочной стоимости.

- •3 Вопрос. Заработная плата и цена товара рабочая сила. Спрос и предложение на рынке труда.

- •Тема 11. Рынок земли и природных ресурсов. Теория ренты

- •1 Вопрос. Земля и другие природные ресурсы как фактор производства. Два вида монополии на землю.

- •2 Вопрос. Дифференциальная и абсолютная рента: механизм образования.

- •3 Вопрос. Спрос на землю. Цена земли и арендная плата.

- •Тема 12. Национальная экономика и ее структура. Национальное счетоводство

- •1 Вопрос. Цели и задачи макроэкономического анализа. Моделирование в макроэкономическом анализе.

- •2 Вопрос. Структура национальной экономики. Показатели структурных сдвигов. Теневая экономика.

- •3 Вопрос. Национальный продукт и формы его исчисления. Баланс народного хозяйства и система национальных счетов.

- •4 Вопрос. Национальное богатство страны: содержание и структура. Чистое экономическое благосостояние.

- •5 Вопрос. Содержание процесса накопления (расширения) производства.

- •Тема 13. Государство в рыночной экономике

- •1 Вопрос. Объективная необходимость государственного регулирования экономики. Две основные концепции роли государства в рыночной экономике.

- •2 Вопрос. Цели и функции государства в условиях рыночной экономики.

- •3 Вопрос. Основные формы и методы государственного регулирования экономики.

- •Тема 14. Макроэкономическое равновесие

- •1 Вопрос. Совокупный спрос – совокупное предложение

- •2 Вопрос. Модель Дж. М. Кейнса I – s («инвестиции – сбережения»). Механизм мультипликатора и акселератора.

- •Тема 15. Денежная система и денежное обращение. Денежный рынок

- •1 Вопрос. Денежная система: понятие и структура. Денежное обращение.

- •2 Вопрос. Преобразование денежной единицы, ее стабилизация.

- •3 Вопрос. Теории денег. Количество денег, необходимое для обращения. Общий закон денежного обращения.

- •4 Вопрос. Денежная масса и ее агрегаты. Ликвидность денег.

- •5 Вопрос. Денежный рынок: спрос на деньги и его составляющие, предложение денег. Равновесие на денежном рынке.

- •Тема 17. Фиктивный капитал. Рынок ценных бумаг

- •1 Вопрос. Фиктивный капитал: происхождение и сущность. Рынок капитала: реальный и фондовый.

- •2 Вопрос. Рынок ценных бумаг и его функции. Первичный и вторичный фондовые рынки.

- •3 Вопрос. Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг.

- •4 Вопрос. Фондовые индексы как индикаторы состояния экономики.

Тема 13. Государство в рыночной экономике

1 Вопрос. Объективная необходимость государственного регулирования экономики. Две основные концепции роли государства в рыночной экономике.

Государственное регулирование в широком смысле состоит в распространении макроэкономического воздействия политической системы на национальное хозяйство. Государственное вмешательство в экономику объективно необходимо для любого правительства независимо от того, является экономика рыночной или командно-распределительной. В распределительной экономике государство берет на себя все права и обязанности по производству и распределению товаров и услуг. В рыночном хозяйстве перед правительством не стоят задачи непосредственной организации производства товаров и распределения ресурсов.

Представления о роли государства, степени его воздействия на экономику страны имеют свою долгую историю. Исторически первой концепцией роли государства в рыночной экономике является концепция классиков политической экономии капитализма. В соответствии с этой концепцией государство в рыночной экономике призвано обеспечивать безопасность жизни человека и его собственности, разрешать споры между участниками рыночного процесса. Иначе говоря, государство призвано выполнять то, что отдельный человек не может самостоятельно выполнять или делает это неэффективно. В экономическом смысле суть этой концепции состоит в доказательстве того, что рыночная экономика способна к саморегулированию и самоорганизации.

Осуществление этой причинно-следственной взаимосвязи возможно, по мнению сторонников первой концепции, без вмешательства властных структур в хозяйственную деятельность товаропроизводителей. А. Смит, в частности, доказывает, что стремление производителей к достижению своих частных экономических интересов и наличие на рынке конкуренции со стороны контрагентов и составляет главный механизм развития рыночной экономики, который приводит к увеличению богатства каждого товаропроизводителя и общества в целом.

В экономическом смысле государственное вмешательство на раннем этапе развития капитализма сводилось в основном к двум функциям: законодательной защите прав частной собственности и самостоятельности принятия решений, т.е. защите свободы экономического выбора. В охране этих первичных прав и состояла в основном экономическая роль государства. Отсюда существование широко распространенных в экономической литературе тезисов «laissez-faire» (свобода действий) или государство - это «ночной сторож».

Мировой кризис 1929-33 гг. и «Великая депрессия» заставили пересмотреть классическую теорию роли государства в рыночной экономике. Английский экономист и государственный деятель Дж. Кейнс разрабатывает теорию объективной необходимости государственного вмешательства в рыночную экономику, закладывает теоретические основы макроэкономики, или национального хозяйства - сферу деятельности государства.

Таким образом, исторически сложились два ведущих методологических подхода к регулированию рыночной экономики: кейнсианскаял школа (теория государственного регулирования хозяйственного механизма) и синтез неокейнсианских доктрин невмешательства государства в хозяйственную жизнь.

Оба этих теоретических течения имеют общие основы. Они рассматривают государство как субъект экономической системы, обладающий определенной собственностью и хозяйственными функциями для проведения экономической политики, направленной на достижение стратегических целей общества.

Дж.М. Кейнс и посткейнсианские представители считают, что слежение за состоянием параметров рынка является одной из функций государства (правительства). Любое неравновесное воздействие должно быть зарегистрировано и на базе встроенных стабилизаторов направлено на траекторию равновесного сбалансированного роста.

В вопросах государственного регулирования экономики кейнсианство неоднородно, распадается на три основных течения: левое (либеральное), консервативное и неоклассическое.

Левое кейнсианство ищет выход из противоречий современной экономики путем увеличения расходов государства на общественные цели: жилищное строительство, здравоохранение, социальное страхование, дорожное строительство и т.д., а также увеличение доходов фермеров, мелких предпринимателей и заработной платы) работающих.

Консервативное направление кейнсианства делает ставку на государственное регулирование экономики главным образом путем максимизации прибылей и сохранения консервативной структуры экономики.

Неоклассическая школа и ее представители полагают, что путем эффективной кредитно-денежной и фискальной политики можно осуществить интеграцию микро- и макровмешательства государства в определение уровня доходов различных слоев населения, координацию инвестиционной политики, формирование прогрессивной отраслевой структуры и т.д.

Объективные условия необходимости государственного регулирования экономически. Государство призвано корректировать те недостатки, которые присущи рыночному механизму. Рынок имеет негативные стороны: не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов и защиты окружающей среды; не может регулировать использование ресурсов. В условиях рынка игнорируются потенциально негативные последствия принимаемых решений и не создаются стимулы для производства товаров и услуг коллективного пользования, не гарантируется право на труд и доход, не обеспечивается целенаправленное развитие фундаментальных исследований в науке. Рынок в основном ориентирован не на производство социально-необходимых товаров, а на удовлетворение платежеспособного (денежного) спроса. Он подвержен нестабильному развитию с присущими этому рецессионными и инфляционными процессами. Государство берет на себя ответственность за создание относительно равных условий для взаимного соперничества предпринимательских фирм, для эффективной конкуренции, для ограничения монополизированного производства. Государство должно направлять экономические ресурсы на удовлетворение коллективных потребностей людей, создавать производство общественных товаров и услуг.

В современной науке необходимость государственного регулирования рыночной экономики признается всеми, хотя мера и методы вмешательства государства в хозяйственную деятельность понимаются по-разному. Мера, методы и сферы этого вмешательства не могут заимствоваться у других стран и не могут быть постоянными для каждой страны, поскольку изменяются условия производства, социально-экономическая ситуация в стране. Неизменным остается лишь главный принцип государственного экономического регулирования — корректировать несовершенства рыночной экономики, с которыми она не справляется или решает экономически и социально неэффективно.

На основе длительного опыта функционирования рыночной экономики в западных странах установлено, что несмотря на способность рыночного механизма обеспечить в целом эффективное использование ресурсов, в ряде ситуаций рынок обнаруживает свою «недостаточность» с точки зрения достижения максимально возможной эффективности. Провалы (фиаско) рынка – это случаи, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечить эффективное использование ресурсов. Выделяют четыре типа неэффективных ситуаций, свидетельствующих о провалах рынка:

-

общественные блага;

-

внешние эффекты;

-

несовершенная (асимметричная) информация;

-

монополия.

В этих случаях необходимо вмешательство государства. Как правило, такое вмешательство направлено на:

1. Удовлетворение потребности в общественных благах, которые включают национальную оборону, обеспечение общественного порядка, контроль за состоянием окружающей среды, образование, здравоохранение и др. Чисто общественное благо — это такое благо, которое потребляется коллективно всеми гражданами независимо от того, платят люди за него или нет. Особенностью является всеобщность их потребления: практически невозможно воспрепятствовать новому потребителю воспользоваться этими благами бесплатно, т.е. исключить кого-либо из сферы их потребления практически невозможно. Поскольку каждый новый потребитель может пользоваться общественными благами бесплатно, естественным является нежелание бизнеса оплачивать их производство. Такая ситуация получила название проблемы безбилетника, «зайца» (free-rider problem). Проблема безбилетника чаще возникает в больших, чем в малых группах потребителей, так как там труднее получить необходимую информацию о положении плательщиков. В результате существования проблемы безбилетника производство чисто общественных благ бывает ниже эффективного. Рынок оказывается не в состоянии справиться с этой проблемой, терпит фиаско. В связи с этим данная сфера является непривлекательной для частного капитала. Исправить «провалы» рынка помогает государство. Предоставление населению общественных товаров является функцией государства, а их финансирование осуществляется через центральный или местный бюджет. Иногда, правда, бывает трудно отличить общественные товары от частных. Так, например, высшее образование имеет черты общественного товара, так как студенты потребляют его Услуги коллективно и поровну, но оно же имеет и черты частного товара так как не отвечает принципу неисключаемости из потребления. Поэтому система высшего образования может развиваться на сочетании рыночной и государственной основ.

Механизм рынка нацелен на удовлетворение только тех потребностей, которые выражаются через спрос. Но есть и такие потребности, которые нельзя измерить в деньгах и превратить в спрос, рынок пройдет мимо таких потребностей. В данном случае рынок оказывается «недостаточным» регулятором в сфере производства и распределения общественных благ, и государство берет эту функцию на себя. Один из возможных способов решения этой проблемы — производство части соответствующих благ на государственных предприятиях. Более эффективным оказывается вариант косвенного вмешательства, когда государство выступает как посредник между производителями и потребителями этих благ, аккумулирует полученные средства (налоги) и направляет их для производства соответствующих благ путем оплаты частным фирмам, субсидирования производства и др.

2. Устранение отрицательных побочных результатов экономической деятельности — распространенная функция государственного регулирования рыночной экономики. Внешние эффекты, экстерналии (externalities) — это издержки или выгоды от рыночных сделок, не получившие отражения в ценах. Они называются внешними, так как касаются не только участвующих в данной операции экономических агентов, но и третьих лиц. Возникают они в результате как производства, так и потребления товаров и услуг. Сущность его можно пояснить на следующем примере. На благосостояние потребителя может оказывать негативное влияние фирма, загрязняющая (в пределах допустимых норм выброса) окружающую среду, что является побочным результатом деятельности фирмы, не отражающимся в рыночных ценах на ее продукцию.

Возникающий побочный результат может носить и положительную направленность. Осуществляя какие-либо нововведения, предприятия ориентируются на будущий спрос, на те цены, которые потребители согласны заплатить за новую продукцию. Однако устанавливаемые цены не отражают всех выгод общества от данного нововведения. Инновации как вклад в общую сумму накопленных знаний способствуют дальнейшим нововведениям. Определение же степени влияния данного нововведения на следующие за ним инновации, а, следовательно, и размер платы, которую предприятие может потребовать с последующих инноваторов, связано, как правило, с большими издержками и невыгодно для предприятия.

Внешние эффекты делятся на отрицательные и положительные. В целом для общества полезный эффект побочных результатов деятельности предприятия может оказаться либо выше индивидуальных оценок (если последние являются позитивными), либо ниже (если они будут негативными). Отрицательные эффекты связаны с издержками, положительные — с выгодами для третьих лиц. Таким образом, внешние эффекты показывают разность между социальными издержками (выгодами) и частными издержками (выгодами):

MSC = МРС + МЕС,

где MSC — предельные общественные издержки (marginal social cost), MРC — предельные частные издержки (marginal private cost); MEC — предельные внешние издержки (marginal external cost).

Р ыночное

равновесие Е

устанавливается

в точке пересечения предельных

частных выгод и предельных социальных

издержек: МРВ

= MSC

(рис.).

ыночное

равновесие Е

устанавливается

в точке пересечения предельных

частных выгод и предельных социальных

издержек: МРВ

= MSC

(рис.).

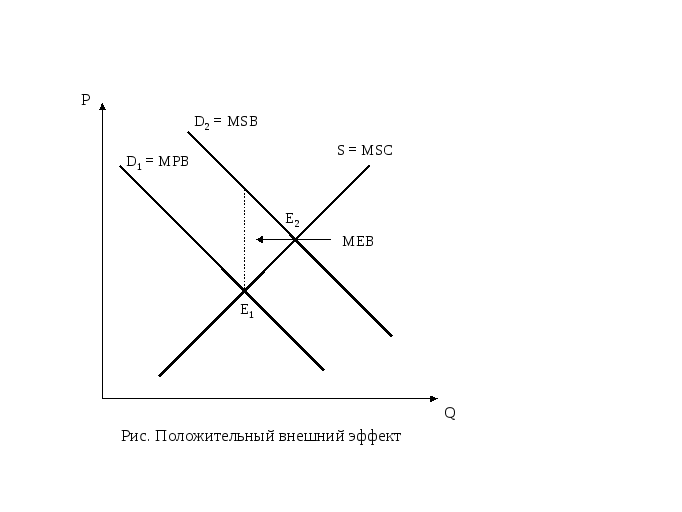

На графике кривая предложения равна динамике MSC — предельных общественных издержек; кривая спроса D1 — динамике МРВ — предельных частных выгод (marginal private benefits); кривая спроса D2 — MSB — предельных общественных выгод (marginal social benefits); МЕВ — предельные внешние выгоды (marginal external benefits). Taк как предельные социальные выгоды больше предельных частных выгод на величину предельных внешних выгод, то эффективное для общества равновесие достигалось бы в точке пересечения предельных социальных выгод и издержек, т.е. в точке Е2. Эффективность увеличивается на площади треугольника АЕ1Е2.

Таким образом, отрицательный внешний эффект (negative externality) возникает в случае, если деятельность одного экономического агента вызывает издержки других.

Положительный внешний эффект (positive externality) возникает в случае, если деятельность одного экономического агента приносит выгоды другим.

При наличии отрицательного внешнего эффекта экономическое благо продается и покупается в большем по сравнению с эффективным объеме, т.е. имеет место перепроизводство товаров и услуг с отрицательными внешними эффектами.

При наличии положительного внешнего эффекта экономическое благо продается и покупается в меньшем по сравнению с эффективным объеме, т.е. имеет место недопроизводство товаров и услуг с положительными внешними эффектами.

Трансформация внешних эффектов во внутренние (internalization of an externality) может быть достигнута путем приближения предельных частных издержек (и соответственно выгод) к предельным социальным издержкам (выгодам). А. Пигу в качестве решения данной проблемы предложил использовать корректирующие налоги и субсидии.

Корректирующий налог (corrective tax) — это налог на выпуск экономических благ, характеризующихся отрицательными внешними эффектами, который повышает предельные частные издержки до уровня предельных общественных.

Корректирующая субсидия (corrective subsidy) — это субсидия производителям или потребителям экономических благ, характеризующихся положительными внешними эффектами, которая позволяет приблизить предельные частные выгоды к предельным общественным.

Анализ проблемы социальных издержек привел Коуза к выводу, который Дж. Стиглер назвал теоремой Коуза. Суть ее заключается в том, что, если права собственности всех сторон тщательно определены, а трансакционные издержки равны нулю, конечный результат (максимизирующий ценность производства) не зависит от изменений в распределении прав собственности (если отвлечься от эффекта дохода).

Регулирование внешних для рынка эффектов берет на себя государство. Большое значение для современной экономики имеет государственное регулирование внешних эффектов, связанных с экологическим аспектом производства. Ухудшение экологической ситуации привело к тому, что появились специальные государственные регуляторы, призванные предотвратить негативные социальные последствия рыночной конкуренции.

Существуют три основных пути сокращения вредных выбросов в окружающую среду: 1) установление норм или стандартов по вредным выбросам; 2) введение платы за выбросы; 3) продажа временных разрешений на выбросы. Последний способ ограничения государством отрицательных экстерналий стал причиной образования рынка прав на причинение внешних вдержек.

3. Решение проблем, связанных с недостаточной (асимметричной) информацией у участников экономических сделок. К неэффективному распределению ресурсов может привести такая ситуация, при которой в сделках не предусмотрены все экономические взаимоотношения между участниками. Такого рода явления принято обозначать как интернальные явления. Интерналии — издержки или выгоды, получаемые участниками сделки, не оговоренные при заключении последней. Примером интерналий может служить ущерб, полученный покупателем от потребления товара, оказавшегося некачественным; безнаказанное нарушение контракта одной из сторон; выигрыш фирмы от повышения квалификации рабочего за счет его обучения без дополнительной оплаты и т.п.

Затраты на получение информации, способной устранить неопределенность относительно всех возможных последствий потенциальной сделки, могут оказаться значительно выше выгод, полученных в ее результате. Издержки, связанные с заключением условных контрактов (оговаривающих все возможные ситуации) в условиях риска; издержки по наблюдению и контролю за поведением участников сделки (например за лицами, заключившими договор о страховании); затраты на добывание информации об истинном качестве продукции, недоступной для широкого потребителя, — все это примеры затрат на минимизацию интерналий. В этих и аналогичных случаях затраты субъектов рынка на получение дополнительной информации нередко оказываются выше выгод, получаемых в итоге предпринимаемых усилий. В связи с этим в большинстве случаев сделки заключаются в условиях информационной асимметрии, что и приводит к возникновению интерналий.

Активную роль в устранении интерналий призвано сыграть государство. Одним из путей решения данной проблемы является правовое обеспечение бизнеса. Так, заключение контрактов значительно упрощается, если правовая система предусматривает стандартные формы договоров и четкую процедуру заключения сделок, а также санкции за нарушение контрактов. Как правило, за счет экономии на масштабах затраты государства на осуществление такого регулирования оказываются ниже суммарных частных издержек, связанных с заключением условных контрактов. К методам устранения асимметрии информации можно отнести создание законодательных норм, вынуждающих субъектов рынка бесплатно предоставлять информацию своим контрагентам (это имеет место в таких отраслях, как фармацевтика, пищевая промышленность, банковское дело и др.), а также осуществление контроля за качеством продукции. Государство устанавливает стандарты качества, выдает лицензии на производство определенных видов товаров и услуг, сертифицирует продукцию, законодательно защищает права потребителей.

4. Обеспечение свободного внутри- и межотраслевого перелива капиталов. Даже в условиях поддержки конкуренции рынок может оказаться недостаточным из-за существования барьеров для свободного перелива капитала. Барьерами для доступа нового предприятия на рынок могут оказаться абсолютные преимущества в издержках производства у фирм, уже действующих на данном рынке (исключительное владение технологией, доступ к дешевым источникам сырья и т.п.).

Издержки, которые придется нести вступающим на рынок предприятиям, — это затраты, которыми обусловлена возможность вхождения в рынок и которые должны быть покрыты из будущей выручки. Действующие же в отрасли предприятия не несут этих сделанных в прошлом затрат при принятии экономических решений. Поэтому ожидаемая норма прибыли для потенциальных конкурентов оказывается ниже, чем у действующих в отрасли компаний. Это снижает конкурентоспособность новых предприятий и понижает для них привлекательность вступления на такой рынок.

Существование барьеров для свободного перелива капиталов свидетельствует о недостаточности рынка и необходимости государственного вмешательства. Государство, стремясь оживить конкуренцию, может действовать в двух направлениях: 1) понизить для вступающих в отрасль предприятий первоначальные издержки на организацию производства путем предоставления им льготных кредитов, субсидий, налоговых льгот или 2) увеличить ожидаемую выручку созданием наиболее благоприятных условий для заключения этими предприятиями долгосрочных контрактов с потенциальными потребителями этой продукции, в результате чего обеспечивается защита инвестиций от невосполнимых издержек.

Вмешательство государства, особенно при отсутствии развитого контроля за его деятельностью, может привести не к выигрышу, а к потере эффективности. Такое явление получило название «государственной недостаточности» (по аналогии с рыночной недостаточностью).