- •Оглавление

- •Тема 01. Экономическая теория предмет, метод, функции 5

- •Тема 02. Общественное производство и экономическая система 23

- •Тема 03. Собственность как основа социально-экономических отношений 41

- •Тема 04. Экономическая теория товарного производства, денег и рынка 58

- •Тема 09. Теория капитала и процент 211

- •Тема 10. Теория человеческого капитала. Рынок труда и заработная плата 228

- •Тема 11. Рынок земли и природных ресурсов. Теория ренты 247

- •Тема 12. Национальная экономика и ее структура. Национальное счетоводство 261

- •Тема 13. Государство в рыночной экономике 297

- •Тема 14. Макроэкономическое равновесие 323

- •Тема 15. Денежная система и денежное обращение. Денежный рынок 334

- •Тема 17. Фиктивный капитал. Рынок ценных бумаг 353

- •Тема 01. Экономическая теория предмет, метод, функции

- •1 Вопрос. Экономическая теория как наука. Предмет экономической теории.

- •2 Вопрос. Методы познания экономических явлений.

- •3 Вопрос. Экономические категории и законы. Функции экономической науки.

- •4 Вопрос. Экономические агенты и их структура. Модель кругооборота и экономические институты.

- •Тема 02. Общественное производство и экономическая система

- •1 Вопрос. Общественное производство: понятие и этапы развития. Воспроизводство и его типы.

- •2 Вопрос. Понятие, содержание и типы экономических систем.

- •3 Вопрос. Формационный и цивилизационный подходы к развитию общественного производства.

- •4 Вопрос. Общие условия хозяйствования: Кривая производственных возможностей. Альтернативная стоимость. Основные вопросы функционирования экономической системы.

- •Тема 03. Собственность как основа социально-экономических отношений

- •1 Вопрос. Собственность как экономическая категория, ее структура. Отношения экономической реализации собственности.

- •2 Вопрос. Неоинституционалистская экономическая теория прав собственности. Теорема р. Коуза.

- •3 Вопрос. Типы и основные формы собственности.

- •4 Вопрос. Процессы изменения форм собственности – разгосударствление и огосударствление: предпосылки и объективная необходимость.

- •Тема 04. Экономическая теория товарного производства, денег и рынка

- •1 Вопрос. Типы хозяйствования. Товарное производство. Товарный и денежный фетишизм.

- •2 Вопрос. Благо как экономическая категория. Товар и его свойства. Услуга как товар.

- •3 Вопрос. Альтернативные теории формирования стоимости товара: содержание теорий трудовой стоимости и предельной полезности.

- •4 Вопрос. Исторический процесс развития обмена и форм стоимости.

- •5 Вопрос. Рынок его роль и функции в социально-экономической системе общества.

- •Тема 05. Предприятие (фирма) и предпринимательство

- •1 Вопрос. Фирма как основная структурная единица экономики. Экономические ограничения.

- •2 Вопрос. Равновесие фирмы на рынке факторов производства.

- •3 Вопрос. Экономический риск: содержание и определяющие факторы. Санация и банкротство фирмы.

- •4 Вопрос. Сущность основных типов предпринимательства.

- •Тема 06. Издержки производства и прибыль фирмы

- •1 Вопрос. Современная классификация издержек фирмы.

- •2 Вопрос. Экономические и бухгалтерские издержки. Валовая, экономическая и нормальная прибыль.

- •3 Вопрос. Анализ безубыточности фирмы.

- •4 Вопрос. Показатели эффективности предпринимательства: норма прибыли, уровень рентабельности.

- •Тема 07. Теория потребительского поведения. Теория спроса и предложения

- •1 Вопрос. Маржинальная концепция субъективной ценности.

- •2 Вопрос. Спрос и предложение. Закон спроса и предложения. Механизм рыночного равновесия.

- •3 Вопрос. Эластичность спроса и предложения.

- •Тема 08. Конкуренция и монополия. Модели рынков совершенной (чистой) и несовершенной конкуренции

- •1 Вопрос. Конкуренция: сущность, виды и формы конкурентной борьбы.

- •2 Вопрос. Классификация моделей рыночных структур. Совершенная (чистая) и несовершенная конкуренция, характерные признаки.

- •3 Вопрос. Механизм максимизации прибыли или минимизации убытков фирмы: два метода анализа.

- •4 Вопрос. Особенности поведения конкурентной фирмы. Равновесное положение чистоконкурентной фирмы в краткосрочном периоде и долговременном периоде.

- •5 Вопрос. Модель рынка чистой монополии и ее характерные признаки. Экономические последствия монополии. Антимонопольное регулирование.

- •6 Вопрос. Модель рынка монополистической конкуренции и ее характерные признаки.

- •7 Вопрос. Модель рынка олигополии и ее характерные признаки. Принцип всеобщей зависимости. Четыре модели поведения олигополии.

- •Тема 09. Теория капитала и процент

- •1 Вопрос. Капитал как фактор производства. Процент как форма дохода на капитал.

- •2 Вопрос. Кругооборот и оборот капитала (производственных фондов) предприятия. Кругооборот индивидуального капитала и его три стадии.

- •3 Вопрос. Структура капитала (производственных фондов) предприятия. Основной и оборотный капитал. Эффективность использования предпринимательского капитала.

- •4 Вопрос. Накопление капитала и инвестиции. Эффективность инвестиционных вложений.

- •Тема 10. Теория человеческого капитала. Рынок труда и заработная плата

- •1 Вопрос. Человеческий капитал: понятие, формы. Инвестиции в человеческий капитал.

- •2 Вопрос. Рабочая сила как товар: цена и стоимость. Процесс производства и возрастания стоимости. Теория прибавочной стоимости.

- •3 Вопрос. Заработная плата и цена товара рабочая сила. Спрос и предложение на рынке труда.

- •Тема 11. Рынок земли и природных ресурсов. Теория ренты

- •1 Вопрос. Земля и другие природные ресурсы как фактор производства. Два вида монополии на землю.

- •2 Вопрос. Дифференциальная и абсолютная рента: механизм образования.

- •3 Вопрос. Спрос на землю. Цена земли и арендная плата.

- •Тема 12. Национальная экономика и ее структура. Национальное счетоводство

- •1 Вопрос. Цели и задачи макроэкономического анализа. Моделирование в макроэкономическом анализе.

- •2 Вопрос. Структура национальной экономики. Показатели структурных сдвигов. Теневая экономика.

- •3 Вопрос. Национальный продукт и формы его исчисления. Баланс народного хозяйства и система национальных счетов.

- •4 Вопрос. Национальное богатство страны: содержание и структура. Чистое экономическое благосостояние.

- •5 Вопрос. Содержание процесса накопления (расширения) производства.

- •Тема 13. Государство в рыночной экономике

- •1 Вопрос. Объективная необходимость государственного регулирования экономики. Две основные концепции роли государства в рыночной экономике.

- •2 Вопрос. Цели и функции государства в условиях рыночной экономики.

- •3 Вопрос. Основные формы и методы государственного регулирования экономики.

- •Тема 14. Макроэкономическое равновесие

- •1 Вопрос. Совокупный спрос – совокупное предложение

- •2 Вопрос. Модель Дж. М. Кейнса I – s («инвестиции – сбережения»). Механизм мультипликатора и акселератора.

- •Тема 15. Денежная система и денежное обращение. Денежный рынок

- •1 Вопрос. Денежная система: понятие и структура. Денежное обращение.

- •2 Вопрос. Преобразование денежной единицы, ее стабилизация.

- •3 Вопрос. Теории денег. Количество денег, необходимое для обращения. Общий закон денежного обращения.

- •4 Вопрос. Денежная масса и ее агрегаты. Ликвидность денег.

- •5 Вопрос. Денежный рынок: спрос на деньги и его составляющие, предложение денег. Равновесие на денежном рынке.

- •Тема 17. Фиктивный капитал. Рынок ценных бумаг

- •1 Вопрос. Фиктивный капитал: происхождение и сущность. Рынок капитала: реальный и фондовый.

- •2 Вопрос. Рынок ценных бумаг и его функции. Первичный и вторичный фондовые рынки.

- •3 Вопрос. Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг.

- •4 Вопрос. Фондовые индексы как индикаторы состояния экономики.

5 Вопрос. Модель рынка чистой монополии и ее характерные признаки. Экономические последствия монополии. Антимонопольное регулирование.

Сущность и формы монополии. Крайним случаем несовершенной конкуренции является чистая монополия (от греч. "моно" - один, "полно" - продаю). В условиях чистой монополии отрасль состоит из одной фирмы, т. е. понятия "фирма" и "отрасль" совпадают. Чистая монополия возникает обычно там, где отсутствуют реальные альтернативы, нет близких заменителей, выпускаемый продукт в известной степени уникален.

Монополия возникает там и тогда, где и когда велики барьеры для вступления в отрасль. Это может быть связано с экономией от масштаба (как в автомобильной и сталелитейной промышленности), с естественной монополией (когда какие-либо компании - в сфере почты, связи, газо- и водоснабжения - закрепляют свое монопольное положение, получая привилегии от правительства).

Государство создает официальные барьеры, выдавая патенты и лицензии. Согласно патентному праву, изобретатель имеет исключительное право контроля над своим изобретением. Монопольное положение, закрепленное патентом, служит стимулом капиталовложений в НИОКР и, тем самым, фактором усиления монопольной власти. Вступление в отрасль может быть существенно ограничено и путем выдачи лицензий.

Монополия может иметь своей основой исключительное право на какой-либо ресурс (например, компания "Де Бирс", которая монополизировала крупнейшие алмазные рудники и контролирует мировой рынок алмазов).

По степени ограниченности доступа на рынок принято классифицировать монополии как закрытые, естественные и открытые.

Закрытая монополия характеризуется тем, что монополист обладает контролем над источником сырья или контролем в области специальных технических знаний, новшеств, защищенных авторскими правами.

Естественная монополия возникает в отраслях, где издержки минимизируются тогда, когда весь выпуск продукции, услуги осуществляются только одной фирмой. Увеличение числа фирм в отрасли вызывает рост средних издержек. Поэтому в городе, как правило, одна телефонная сеть, одно метро, один аэропорт. В России сложились группы естественных монополий в энергетике, в нефтегазовой отрасли, в жилищно-коммунальной сфере.

Открытая монополия характеризуется тем, что фирма выходит на рынок с новой продукцией, не позаботившись о специальных мерах защиты от конкуренции. На больших исторических этапах все монополии принято считать открытыми.

Для рынка чистой монополии характерные признаки.

-

Наличие единственного продавца конкретного товара (услуги) на рынке.

-

Производимый товар в некоторой степени уникален, т.е. не имеет близких заменителей (субститутов).

-

Фирма-монополист, являясь единственным продавцом своего товара, осуществляет на рынке значительный контроль над ценами.

-

Барьеры (экономические, технические, правовые и др.) для вступления в отрасль труднопреодолимы.

Для монополиста увеличение объема выпуска на одну единицу означает необходимость снижения цены, если он хочет, чтобы потребители были готовы купить всю произведенную продукцию.

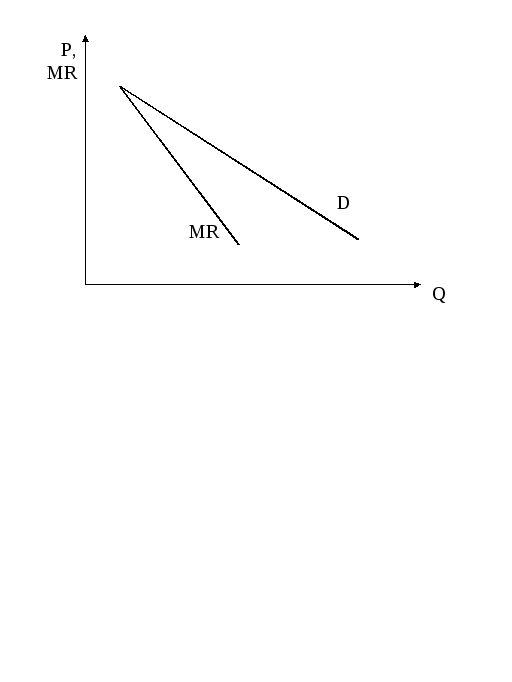

П оскольку

цена понижается не только на дополнительную

единицу продукта, но и на каждую

единицу выпуска, общая выручка от продажи

(TR

= Р ×

Q)

будет

прирастать во все убывающей пропорции.

Предельный доход монополиста в отличие

от конкурентной фирмы не равен цене

продукта и не постоянен по величине.

Для всех объемов выпуска, кроме первой

единицы продукта, предельный доход

монополиста убывает по мере роста

объемов производства. Кривая предельного

дохода (MR)

представляет собой нисходящую линию

с отрицательным уклоном, расположенную

ниже кривой спроса (D)

(рис.). Следовательно, для монополиста

или любого несовершенного конкурента

предельный доход меньше цены MR

< P.

оскольку

цена понижается не только на дополнительную

единицу продукта, но и на каждую

единицу выпуска, общая выручка от продажи

(TR

= Р ×

Q)

будет

прирастать во все убывающей пропорции.

Предельный доход монополиста в отличие

от конкурентной фирмы не равен цене

продукта и не постоянен по величине.

Для всех объемов выпуска, кроме первой

единицы продукта, предельный доход

монополиста убывает по мере роста

объемов производства. Кривая предельного

дохода (MR)

представляет собой нисходящую линию

с отрицательным уклоном, расположенную

ниже кривой спроса (D)

(рис.). Следовательно, для монополиста

или любого несовершенного конкурента

предельный доход меньше цены MR

< P.

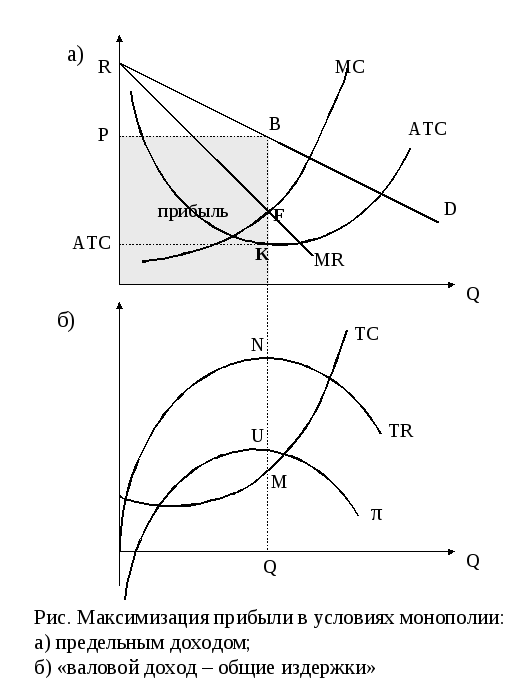

Для принятия решения о цене монополист должен определить как характеристики спроса на продукцию, так и свои издержки. Он определяет цену исходя из кривой рыночного спроса. Предельный доход непосредственно зависит от эластичности спроса. Когда спрос эластичен, увеличение выпуска повышает совокупную выручку и предельный доход положителен. При неэластичном спросе увеличение объема выпуска сокращает совокупную выручку, и предельный доход отрицательный. Если спрос имеет единичную эластичность по цене, увеличение величины спроса полностью компенсируется снижением цены. Совокупная выручка при этом не меняет своей величины, а предельный доход равен нулю. Данная зависимость продемонстрирована на рис. Поэтому рационально мыслящий монополист старается избегать неэластичного участка кривой спроса. Это означает, что кривая предельного дохода будет расположена ниже кривой спроса, и при увеличении выпуска продукции монополист будет получать от каждой дополнительной единицы все меньшую величину предельного дохода — сначала положительную, а затем отрицательную. На рис. приведена кривая спроса, валового и предельного доходов фирмы-монополиста. Кривая предельного дохода MR пересекает горизонтальную ось в точке К, относительно которой валовой доход TR достигает своего максимума (точка F). Когда MR > О, валовой доход TR увеличивается с ростом выпуска продукции (эластичный участок спроса). В случаях, когда MR < О (неэластичный участок спроса), увеличение выпуска приведет к уменьшению валового дохода. Максимальное значение TR будет достигнуто при эластичности, равной единице: Еd =1, где MR = 0.

Фирма-монополист является «ценоискателем», который контролирует выпуск своей продукции и одновременно ищет свою цену. Поиск возможностей получения максимального валового дохода для монополиста будет на эластичном участке спроса, где MR > 0.

М аксимизация

прибыли. Для

фирмы-монополиста правило максимизации

прибыли аналогично условиям совершенно

конкурентной фирмы: MR

= MC.

Однако монополист, определяя объем

производства, будет назначать цену с

расчетом, чтобы максимальная прибыль

соответствовала эластичному участку

спроса. При этом для монополиста цена

выше предельного дохода (Р

>

MR),

но

начало кривой предельного дохода и

кривой спроса будет общим, исходящим

из одной точки, поскольку MR

от

первой единицы продукции всегда равняется

цене этой единицы. Максимальной прибыль

окажется при таком выпуске, когда

предельный доход равен предельным

издержкам монополиста (MR

= MС),

точке

F,

при

этом выпуск продукции, максимизирующий

прибыль, будет равен Q,

а

цену монополист установит равную Р.

Вместе

с тем при монополии цена выше предельного

дохода, поэтому при максимизации прибыли

монополиста MR

= МС < Р. Монополист

устанавливает цену, превышающую

предельные затраты.

аксимизация

прибыли. Для

фирмы-монополиста правило максимизации

прибыли аналогично условиям совершенно

конкурентной фирмы: MR

= MC.

Однако монополист, определяя объем

производства, будет назначать цену с

расчетом, чтобы максимальная прибыль

соответствовала эластичному участку

спроса. При этом для монополиста цена

выше предельного дохода (Р

>

MR),

но

начало кривой предельного дохода и

кривой спроса будет общим, исходящим

из одной точки, поскольку MR

от

первой единицы продукции всегда равняется

цене этой единицы. Максимальной прибыль

окажется при таком выпуске, когда

предельный доход равен предельным

издержкам монополиста (MR

= MС),

точке

F,

при

этом выпуск продукции, максимизирующий

прибыль, будет равен Q,

а

цену монополист установит равную Р.

Вместе

с тем при монополии цена выше предельного

дохода, поэтому при максимизации прибыли

монополиста MR

= МС < Р. Монополист

устанавливает цену, превышающую

предельные затраты.

Прибыль монополиста определяется площадью прямоугольника РВК(АТС). Максимизация прибыли методом «валовой доход - общие издержки» приведена на рис. Значение величины валового дохода превышает величину издержек на максимальную величину (отрезок NM) при выпуске, равном Q. Прибыль π при таком выпуске максимальна и равна отрезку QU. Значение прибыли вначале (при очень малом выпуске) может быть и отрицательным, поскольку фирма может нести убыток, равный своим постоянным издержкам. Прибыль растет одновременно с объемом производства и достигает максимального значения в точке U.

Несмотря на некоторую власть над ценой, на рынке может сложиться ситуация, когда фирма-монополист будет производить продукцию в краткосрочном периоде с убытками. Как правило, такое положение возможно, если у предприятия одновременно с повысившимися средними издержками произойдет ослабление спроса на выпускаемую продукцию. Однако в подобной ситуации монополист оказывается крайне редко и может находиться в ней не долго. Для увеличения спроса монополист вынужден будет снизить цену и принять меры для снижения своих издержек.

В долгосрочном периоде поведение монополиста определяется степенью его монопольной власти и защищенностью от конкуренции. Так, при отсутствии угрозы появления конкурентов монополист максимизирует прибыль одинаковыми способами как в долгосрочном, так и в краткосрочном периодах.

Фирма-монополист является единственным производителем, поэтому она может повышать цену, не беспокоясь о конкурентах. Однако это не означает, что такая цена может быть сколь угодно высокой, поскольку в конечном счете большинство покупателей могут отказаться от продукции монополиста и прибыль его может резко снизиться. Обычно считают, что монопольные цены — самые высокие. Действительно, они, как правило, выше конкурентных, однако монополист стремится к максимизации совокупной прибыли, а не прибыли на единицу продукции. И главное, рост цен не беспределен, он ограничивается ценовой эластичностью спроса на продукцию данной фирмы.

Другим стереотипом выступает мнение, будто монополист всегда стремится ограничивать выпуск продукции, что также не совсем верно. По мере монополизации отрасли издержки и спрос, как правило, изменяются. На издержки действуют два прямо противоположных фактора - понижающий и повышающий. Понижающий, так как в результате создания монополии можно полнее использовать положительный эффект от роста масштаба производства (экономия на постоянных издержках, централизация снабжения и сбыта, экономия на маркетинговых операциях и т. д.). С другой стороны, действует и тенденция к их повышению, связанная с увеличением и бюрократизацией управленческого аппарата, ослаблением стимулов к инновациям и риску вообще. Эту тенденцию Х. Лейбенстайн обозначил как Х-неэффективность.

Х-неэффективность (Х-эффективность) – это ситуация, при которой отсутствует минимизация полных издержек фирмы, поскольку фактический объем производства при заданных ресурсах ниже максимально возможного уровня. Положение, при котором имеет место такой объем производства, называется ситуацией «технической неээфективности». Х-неэффективность возникает вследствие монопольной или рыночной власти, которая ослабляет конкурентное давление.

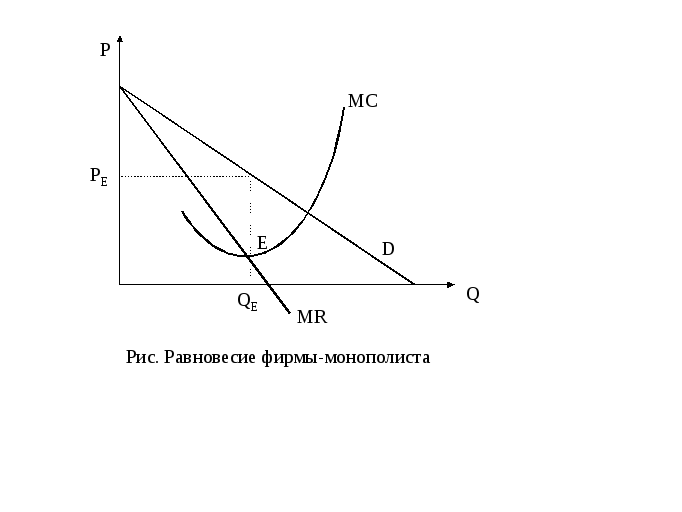

Р авновесие

фирмы-монополиста в краткосрочном

периоде. Как

и любая другая фирма, монополист будет

производить, пока предельный доход не

станет меньше предельных издержек.

Точка пересечения кривых MR

и МС есть

точка равновесия фирмы (рис.).

Положительная

разница между этими показателями

составляет ее предельную прибыль.

Совокупная прибыль будет увеличиваться,

пока MR

больше

МС.

Когда

МС

превысит

MR,

совокупная

прибыль начнет сокращаться. Следовательно,

условие максимизации прибыли MR

=

МС.

авновесие

фирмы-монополиста в краткосрочном

периоде. Как

и любая другая фирма, монополист будет

производить, пока предельный доход не

станет меньше предельных издержек.

Точка пересечения кривых MR

и МС есть

точка равновесия фирмы (рис.).

Положительная

разница между этими показателями

составляет ее предельную прибыль.

Совокупная прибыль будет увеличиваться,

пока MR

больше

МС.

Когда

МС

превысит

MR,

совокупная

прибыль начнет сокращаться. Следовательно,

условие максимизации прибыли MR

=

МС.

Поскольку для монополиста предельный доход меньше цены, то в точке равновесия предельные издержки меньше цены: МС < Р. Таким образом, при монополии не выполняется условие аллокативной эффективности, т.е. ресурсы не распределены в обществе наиболее рациональным и оптимальным способом.

Точка равновесия фирмы определяет равновесный объем производства и равновесную цену. На рис. равновесный, т.е. максимизирующий прибыль, объем выпуска обозначен QЕ. Что же касается равновесной цены, то она будет установлена фирмой, исходя из возможностей спроса. Кривая спроса показывает, какую цену потребители готовы заплатить за данное количество продукта, предложенное на рынке. Фирме нет смысла назначать цену ниже РЕ, поскольку потребители готовы заплатить больше. Фирма не может назначить цену выше РЕ, так как рынок не примет столько товаров по более высокой цене. Следовательно, цена РЕ будет равновесной ценой, максимизирующей прибыль монополиста.

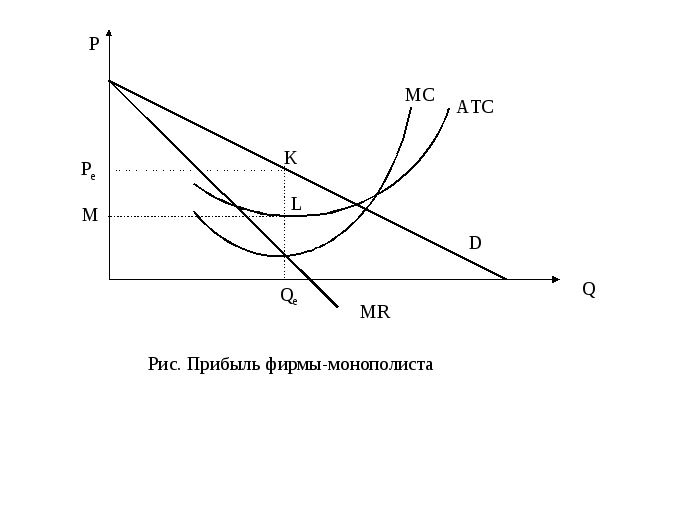

П рибыль

и потери фирмы-монополиста. Если

при равновесном объеме производства

цена монополии оказывается выше средних

издержек, то положительная разница

между ними составит среднюю прибыль

фирмы. Умножив эту прибыль на количество

выпущенной продукции, получим общий

объем монопольной прибыли.

рибыль

и потери фирмы-монополиста. Если

при равновесном объеме производства

цена монополии оказывается выше средних

издержек, то положительная разница

между ними составит среднюю прибыль

фирмы. Умножив эту прибыль на количество

выпущенной продукции, получим общий

объем монопольной прибыли.

На рис. средняя прибыль монополии представлена вертикальным отрезком KL, а общая прибыль — площадью прямоугольника KLMPE.

М онопольное

положение на рынке не означает, что

фирма обязательно и в любом случае

получает прибыль. Монополия, как и

конкурентная фирма, может нести

экономические убытки.

онопольное

положение на рынке не означает, что

фирма обязательно и в любом случае

получает прибыль. Монополия, как и

конкурентная фирма, может нести

экономические убытки.

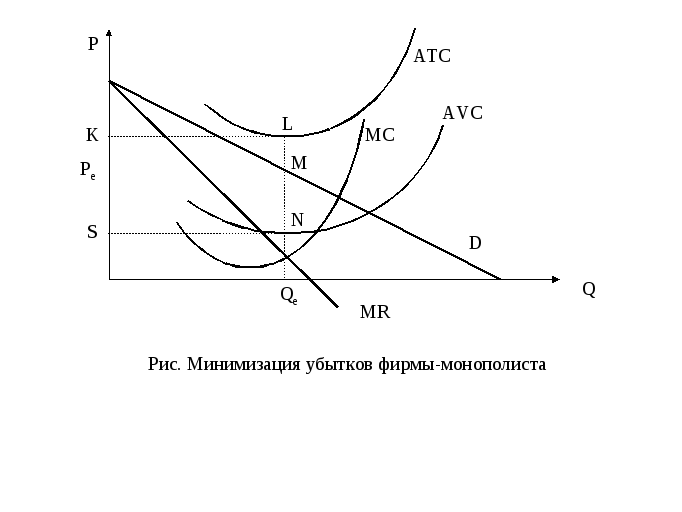

Так, если при равновесном объеме производства равновесная цена ниже средних издержек, но при этом превышает средние переменные издержки, фирма может минимизировать свои убытки. Это может произойти, если кривая АТС проходит выше кривой спроса, а кривая AVC - частично ниже кривой спроса (рис.).

Вертикальный отрезок MN иллюстрирует операционную прибыль (покрывающую средние переменные издержки), а прямоугольник PEMNS — общую прибыль от производства. Верхний прямоугольник KLMPЕ соответствует величине экономических убытков и равен части постоянных издержек, которые не могут быть компенсированы столь низкой ценой.

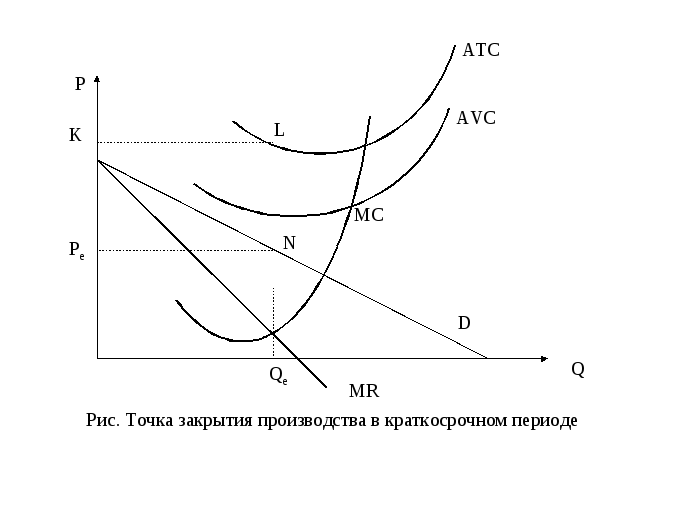

Если

кривая спроса на продукцию монополии

лежит ниже не только кривой АТС,

но

и кривой средних переменных издержек

AVC,

равновесная цена монополии никогда не

сможет побудить фирму к производству

(рис.). П роизводство

будет прекращено, а фирма-монополист

понесет убытки в размере издержек на

рисунке площадь прямоугольника KLNPE.

роизводство

будет прекращено, а фирма-монополист

понесет убытки в размере издержек на

рисунке площадь прямоугольника KLNPE.

Прибыль и объем производства монополии в долгосрочном периоде. Отличие между краткосрочным и долгосрочным периодом не столь важно для монополии. Если в краткосрочном периоде монополия получает экономическую прибыль, это не приведет к увеличению числа фирм в отрасли, поскольку существуют жесткие барьеры на пути новых капиталов. Сама же монополия не увеличит и не снизит объема производства, так как иначе ее прибыль снизится. Поэтому в долгосрочном периоде фирма будет получать экономическую прибыль, а равновесная цена ее продукта не опустится до минимальной точки долгосрочных средних издержек (при монополии Р = LACmin).

Ценовая дискриминация. Фирма-монополист в процессе своей производственной деятельности может устанавливать для разных покупателей на одни и те же товары различные цены. Подобные действия фирмы отражают не различия в издержках выпуска товаров, а особые подходы к конкретным группам покупателей. Такая политика носит название ценовой дискриминации и проводится с учетом с учетом разницы в эластичности спроса покупателей.

Осуществляя ценовую дискриминацию, фирма-монополист увеличивает свою общую экономическую прибыль за счет дифференцированного подхода к покупателям. При этом доля предполагаемой прибыли перераспределяется от части покупателей с неэластичным спросом в пользу части покупателей с эластичным спросом, для которой устанавливается более низкая цена.

Политику ценовой дискриминации проводят не только фирма-монополист, но и другие рыночные структуры с изменяющейся величиной спроса.

В ряде случаев фирма-продавец может классифицировать потребителей по доходам, возрасту, характеру работы, устанавливает скидки на крупные покупки и т.д.

Для проведения ценовой дискриминации необходимо, чтобы продавец имел возможность сегментировать рынок (разбить покупателей на группы по степени ценовой эластичности их спроса), при этом потребитель, приобретая товар, не должен иметь возможности продать его дороже.

Измерение

степени монопольной власти. Важным

критерием несовершенной конкуренции

является доля несовершенства – признак,

характеризующий силу монопольной

власти. Обычно считается, что монопольные

цены – самые высокие. В действительности

они, как правило, выше конкурентных. Но

монополист стремиться к максимизации

прибыли не на единицу продукции, а всей

массы прибыли. Рост же цен не беспределен,

он ограничен ценовой эластичностью

спроса на продукцию фирмы. Отсюда

монопольная

власть является величиной, обратной

эластичности спроса на продукцию фирмы

(![]() ).

).

Для измерения силы монопольной власти используется индекс Абби П. Лернера:

![]()

где IL – индекс монопольной власти;

Рm – монопольная цена;

МС – предельные издержки.

Смысл индекса в следующем: чем больше разрыв между монопольной ценой и предельными издержками, тем больше сила монопольной власти. В условиях совершенной конкуренции цены (Р) равны предельным издержкам (МС). Следовательно, в условиях совершенной конкуренции сила монопольной власти равна нулю, поскольку Р – МС = 0. В условиях несовершенной конкуренции монопольная цена (Рm) выше предельных издержек (МС). Следовательно, интервал между 0 и 1 как раз и характеризует силу монопольной власти. Чем выше этот показатель, тем больше монопольная власть фирмы.

На практике предельные издержки (МС) иногда трудно рассчитать (а в России они вообще не учитываются), и поэтому их можно заменить средними валовыми издержками (АТС). В этом случае формула индекса А.П. Лернера может записана:

![]()

Если умножить числитель и знаменатель на Q, то получится в числителе прибыль, а в знаменателе - совокупный (валовой) доход:

![]()

Тем самым лернеровский показатель рассматривает высокие прибыли как признак монополии. В известной мере это справедливо, однако бывают случаи, когда высокая норма прибыли не является однозначным признаком монополии. Это бывает тогда, когда велики различия между бухгалтерской и экономической прибылью, т. е. если не учитываются затраты на собственный капитал, особенно в капиталоемких отраслях, оплата предпринимательских способностей успешно функционирующего бизнесмена, операции с высокой степенью риска.

Для характеристики монопольной власти используется и показатель, определяющий степень концентрации рынка. Он назван в связи с фамилиями предложивших его ученых индексом Херфиндаля - Хиршмана (IНН). При его расчете используются данные об удельном весе продукции фирмы в отрасли. Предполагается, что чем больше удельный вес продукции фирмы в отрасли, тем больше потенциальные возможности для возникновения монополии. Все фирмы ранжируются по удельному весу от наибольшей до наименьшей:

![]() ,

,

где IНН — индекс Херфиндаля—Хиршмана;

S1 — удельный вес самой крупной фирмы;

S2 -— удельный вес следующей по величине фирмы;

Sn — удельный вес наименьшей фирмы.

Если в отрасли функционирует лишь одна фирма (т.е. пример чистой монополии), то S1 = 100%, а IНН = 10000. Если в отрасли 100 одинаковых фирм, то Si = 1%, a IHH = Si2 × 100 = 100. Этот индекс широко используется в антимонопольной практике, однако необходимо учитывать, что и он не дает полной картины, если не учитывается удельный вес продукции иностранных фирм на отечественном рынке.

Естественные монополии. В отдельных случаях государство разрешает фирме сохранять положение монополиста, однако ставит ее деятельность под строгий контроль и регулирование. Чаще всего это относится к так называемым естественным монополиям.

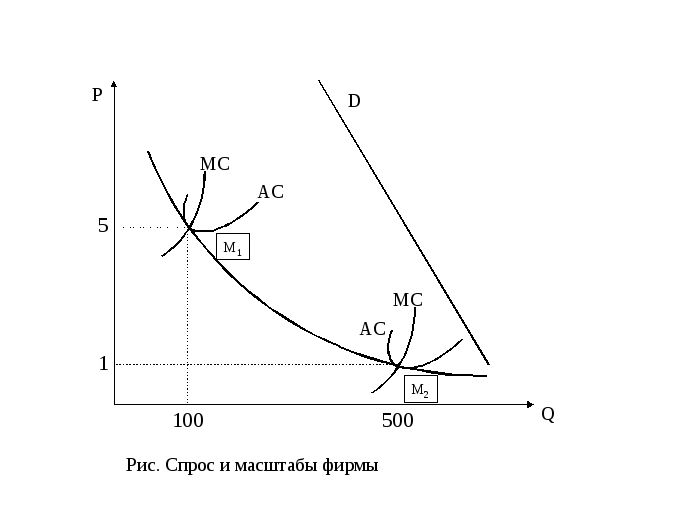

При некоторых условиях существование только одной, а не нескольких фирм в отрасли более отвечает общественным интересам. Чаще всего это бывает обусловлено такими особенностями технологии, при которых только крупномасштабное производство является рентабельным. В этих отраслях положительный эффект масштаба можно реализовать в полной мере, лишь приблизив размеры предприятия к уровню рыночного спроса на продукцию отрасли. Как показано на рис., общественный спрос могут удовлетворить как несколько малых фирм, так и одна крупная фирма. Однако долгосрочные средние издержки производства будут наименьшими при оперировании в отрасли одной фирмы-монополиста. Таким образом, фирма, реализующая значительный положительный эффект масштаба, может быть названа естественной монополией. Ее значение для общества состоит в минимизации издержек производства.

Д ля

естественной монополии характерны

также высокие первоначальные

капитальные вложения, высокие фиксированные

издержки. Далеко не каждый предприниматель

в состоянии осуществить такие инвестиции

и подобные фиксированные платежи.

Одновременно следует отметить, что

у естественной монополии крайне низкие

предельные издержки. Осуществив

первоначальные вложения капитала, фирма

может далее наращивать производство

услуг при незначительных дополнительных

затратах.

Средние

издержки фирмы будут неуклонно понижаться,

что отличает их от динамики средних

издержек обычной конкурентной фирмы.

ля

естественной монополии характерны

также высокие первоначальные

капитальные вложения, высокие фиксированные

издержки. Далеко не каждый предприниматель

в состоянии осуществить такие инвестиции

и подобные фиксированные платежи.

Одновременно следует отметить, что

у естественной монополии крайне низкие

предельные издержки. Осуществив

первоначальные вложения капитала, фирма

может далее наращивать производство

услуг при незначительных дополнительных

затратах.

Средние

издержки фирмы будут неуклонно понижаться,

что отличает их от динамики средних

издержек обычной конкурентной фирмы.

Необходимо определить на каком же уровне следует устанавливать цены естественной монополии. Первый вариант состоит в установлении цен на уровне предельных издержек производства. Такие цены будут низкими в силу особенностей предельных издержек естественной монополии, отмеченных выше. Низкие цены будут стимулировать производителей, потребляющих электроэнергию, газ, связь, воду и пр. Будет одновременно расти и благосостояние индивидуальных потребителей этой продукции. Более того, цены на уровне предельных издержек означают аллокативную эффективность, что способствует нормальному функционированию экономики в целом и наилучшим образом отвечает потребностям общества.

Однако государство не может установить цены на таком уровне, поскольку фирма просто закроет производство. Если Р = МС ни при каком уровне производства фирма не получит дохода, достаточного для покрытия совокупных издержек. Отсутствие прибыли и появление экономических убытков приведет к закрытию производства.

Равновесная цена фирмы не приемлема для общества, оптимальная цена общества не реальна для фирмы. Одним из способов решения противоречия является нахождения компромисса: установление цены на уровне предельных издержек и введение субсидий и компенсаций для фирмы-производителя. Естественная монополия поддерживается тем самым на плаву и не уходит из отрасли, но общество все равно несет бремя потерь, поскольку субсидии выплачиваются из бюджетных средств, т.е. в конечном счете оплачиваются налогоплательщиками.

Другой вариант компромисса состоит в установлении потолка цен на уровне средних издержек фирмы-монополиста. Общество выигрывает, поскольку эта цена ниже нерегулируемой цены монополии. Фирма получает доход, равный издержкам, что позволяет ей получать нормальную, или справедливую, прибыль и продолжать производство.

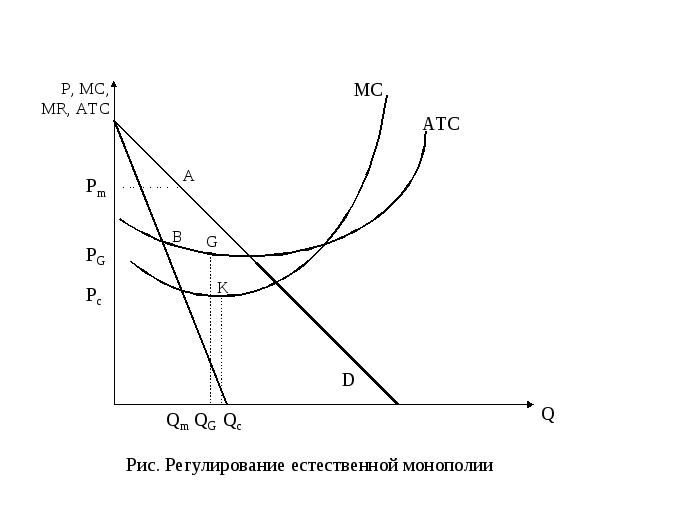

Б ольшинству

чисто монополизированных отраслей в

российской экономике присущи черты

естественной монополии. Государство

осуществляет прямое или косвенное

регулирование их деятельности. На рис.

приведен порядок государственного

регулирования естественной монополии.

При отсутствии регулирования

фирма-монополист выберет объем

производства Qm

и цену, равную Рm,

получая при этом прибыль с каждой единицы

продукции, равную превышению цены над

средними издержками (отрезок АВ).

ольшинству

чисто монополизированных отраслей в

российской экономике присущи черты

естественной монополии. Государство

осуществляет прямое или косвенное

регулирование их деятельности. На рис.

приведен порядок государственного

регулирования естественной монополии.

При отсутствии регулирования

фирма-монополист выберет объем

производства Qm

и цену, равную Рm,

получая при этом прибыль с каждой единицы

продукции, равную превышению цены над

средними издержками (отрезок АВ).

Для общества в целях эффективного использования ресурсов и увеличения выпуска продукции выгодным было бы установить цену на монопольный товар как в условиях конкуренции, где РС = МС при выпуске, равном QC. Однако в этом случае установление такой цены приведет к тому, что предприятие-монополист будет терпеть убытки, поскольку РC < АТС. В подобных условиях государство устанавливает более «справедливую» цену на уровне средних общих издержек - цену РG при выпуске продукции QG. В целом государственное регулирование монополий идет по трем различным, не всегда совпадающим с точки зрения рынка, направлениям, представляющим собой регулирование цены, регулирование прибыли и регулирование производства.

Антимонопольное регулирование. В последние годы активизировалась дискуссия относительно того, какую фирму можно считать естественной монополией. Противники сохранения естественных монополий справедливо указывают на изменения в технике и технологии, которые устраняют один из важнейших критериев естественной монополии — большие капиталовложения и фиксированные издержки. В современных условиях произошло существенное их понижение, что приближает все кривые издержек фирмы к типичным их формам. В результате господство на местном или даже национальном уровне лишь одной телефонной компании или одной электрокомпании не может быть более оправданным на основе положительного эффекта масштаба.

Признавая справедливость этого замечания, противники разукрупнения и децентрализации естественных монополий приводят следующие аргументы. Во-первых, сохранение естественных монополий отвечает стратегическим интересам государства и позволяет держать под контролем жизненно важные и оборонозначимые отрасли, в первую очередь энергетику, связь, коммуникации, транспорт. Во-вторых, наличие естественной монополии позволяет унифицировать и стандартизировать, например, железнодорожную колею, вагоны, напряжение в сети электропередач и т.д., что также имеет немаловажное народнохозяйственное значение. В-третьих, в качестве, быть может, главного аргумента выдвигается принцип равного доступа граждан к основополагающим товарам и услугам. Считается, что в современном обществе все сограждане должны иметь право и возможность пользоваться в равной степени достаточно дешевыми и доступными каждому электроэнергией, водой, связью, транспортными средствами.

Таким образом, существуют доводы «за» и «против» такой предпринимательской монополии, поэтому и государственная политика не является однозначной. Хотя основной упор в ней делается на поддержку конкуренции, предпринимаются и определенные акты, способствующие ослаблению конкуренции. Это относится к сельскому хозяйству, рынку труда, выдаче лицензий на занятие профессиональной деятельностью, патентов, установлению внешнеторговых барьеров.

Антимонопольная политика - политика, направленная против ограничительной деловой практики, подрывающей эффективную конкуренцию. Она ведется по четырем направлениям: ограничение монополизации рынка; запрещение слияния конкурирующих компаний; запрещение на установление монопольных цен; сохранение и поддержание конкуренции в ее цивилизованных формах.

Современное антимонопольное регулирование включает три группы мер:

-

Административно-правовое воздействие в виде:

-

запрета монополии в какой-либо отрасли хозяйства;

-

роспуска существующих монополистических объединений;

-

расчленение монополий на ряд самостоятельных производств.

-

Административно-экономическое воздействие направленное на:

-

преследование государством продавцов, осуществляющих ценовую дискриминацию (завышение цен, не обусловленное издержками производства);

-

преследование продавцов, осуществляющих фальсификацию товаров путем использования рекламы;

-

запрещение внеэкономического воздействия на контрагентов путем сговора с целью оказания совместного влияния на изменение рыночной ситуации.

-

Экономическое воздействие, проводимое государством:

-

использование разных приемов ведения налоговой политики, которые вынуждают монополию назначать цены на выпускаемую продукцию, близкие к условиям свободной конкуренции;

-

поощрение выпуска товаров-субститутов, т.е. товаров-заменителей. Разнообразие товаров личного и производственного назначения снижает спрос на товары монопольного производства;

-

расширение рынка за счет установления международных экономических связей и увеличен импорта: распространение научных технологий и знаний.