- •1. Кинематическое описание движения (формулы для описания поступательного и вращательного движения).

- •Поступательным называется такое движение твердого тела, при котором любая прямая, проведенная в этом теле, перемещается, оставаясь параллельной своему начальному направлению.

- •Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью - это движение, при котором тело за любые равные промежутки времени описывает одинаковые дуги.

- •Ускорение при движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью (центростремительное ускорение)

- •2. Законы Ньютона для поступательного и вращательного движения.

- •Поэтому форма записи второго закона Ньютона для прямолинейной формы движения с учетом сказанного должна выглядеть иначе, а именно:

- •При неравномерном вращении тела запись второго закона Ньютона должна выглядеть так:

- •3. Постулаты специальной теории относительности и геометрия пространства времени.

- •4. Фундаментальные взаимодействия. Участники взаимодействия, переносчики взаимодействия, радиус взаимодействия, время взаимодействия.

- •5. Силы тяготения и электрические силы. Какие силовые поля называются потенциальными?

- •6. Силы упругости. Деформации, их виды.

- •7. Закон Гука и модуль Юнга.

- •8. Силы трения. Виды трения. Трение покоя. (График зависимости силы трения от величины внешней силы). Внутреннее трение, формула Стокса.

- •9. Закон сохранения импульса как фундаментальный закон природы.

- •10. Центр масс системы. Вычисление скорости центра масс.

- •12. Работа и кинетическая энергия. Мощность.

- •13. Закон сохранения полной механической энергии.

- •14. Момент инерции твердого тела. Момент импульса. Теорема Штейнера.

- •15. Уравнение движения и условия равновесия твердого тела.

- •16. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия вращения.

- •17.Формула ньютона для сил внутреннего трения. Коэффициент вязкости.

- •18. Колебания

- •Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение.

- •Получим

- •22. Амплитуда и фаза при вынужденных колебаниях. Резонансные кривые.

- •24. Поляризация волн. Три вектора, определяющих электромагнитную волну. Световой вектор. Виды поляризации.

- •25. Закон Брюстера.

- •30 Эффект Максвелла для поляризованного света.

- •31 Точечный источник волн. Плоская и сферическая волна.

- •32 Фазовая скорость волны. Длина волны, волновое число. Групповая скорость.

- •33 Когерентность, время когерентности, длина когерентности.

- •34 Интерференция плоских волн условия возникновения и наблюдения интерференционного максимума и минимума.

- •35. Интерференция в тонких пленках. Просветление оптики.

- •36. Полосы равного наклона.

- •37. Полосы равной толщины.

- •38. Изменение фазы волны при отражении от границы раздела двух сред.

- •39. Принцип Гюйгенса-Френеля.

- •40. Дифракция на круглом отверстии.

- •40. Дифракция на круглом отверстии.(это объяснение из учебника)

- •41. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка.

- •42. Условия возникновения дифракционного максимума и минимума.

- •43. Дифракция Фраунгофера и спектральное разложение. Разрешающая способность и дисперсия дифракционной решетки.

- •44.Дифракционные и дисперсионные спектры, их отличия.

- •45. Внешний фотоэффект. Законы Столетова.

- •46. Вольт-амперная характеристика фотоэлемента, ток насыщения и запирающее напряжение (от каких параметров они зависят).

- •47. Работа выхода при внешнем фотоэффекте, красная граница фотоэффекта.

- •48. Модели атома Томсона и Резерфорда.

- •49. Модель атома Бора, противоречия данной теории, все достоинства и недостатки.

- •50. Гипотеза де Бройля, свойства волн де Бройля.

- •51. Волновые свойства материи. Соотношения неопределенности Гейзенберга.

- •52. Гипотеза Борна, волновая функция. Весь ответ неправильный

- •53. Принцип неразличимости микрочастиц. Бозоны и фермионы.

- •56. Энергетическая диаграмма водородоподобного атома. Формула Ридберга.

- •57. Состав атомного ядра. Нуклоны.

- •58. Изотопы, изобары, изомеры

- •59. Дефект массы атомного ядра. Основы ядерной энергетики.

- •60. Закон радиоактивного распада в интегральной и дифференциальной форме.

- •Е м61. Закон Бугера

- •62. Характеристики излучения

- •63.Траектории движения α, β, γ излучения в электрическом, магнитном и гравитационном полях.

- •64. Способы регистрации радиоактивного излучения. Счетчик Гейгера и Камера Вильсона.

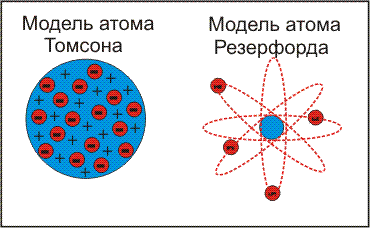

48. Модели атома Томсона и Резерфорда.

Первая попытка создания на основе накопленных экспериментальных данных модели атома принадлежит Дж. Дж. Томсону (1903). Согласно этой модели, атом представляет собой непрерывно заряженный положительным зарядом шар радиусом порядка 10-10 м, внутри которого около своих положений равновесия колеблются электроны; суммарный отрицательный заряд электронов равен положительному заряду шара, поэтому атом в целом нейтрален. Через несколько лет было доказано, что представление о непрерывно распределенном внутри атома положительном заряде ошибочно.

В развитии представлений о строении атома велико значение опытов английского физика Э. Резерфорда (1871 — 1937) по рассеянию α-частиц в веществе. Альфа-частицы возникают при радиоактивных превращениях; они являются положительно заряженными частицами с зарядом 2e и массой, примерно в 7300 раз большей массы электрона. Пучки а-частиц обладают высокой монохроматичностью [для данного превращения имеют практически одну и ту же скорость (порядка 107 м/с)]. Э. Резерфорд, исследуя прохождение α-частиц в веществе (через золотую фольгу толщиной примерно 1 мкм), показал, что основная их часть испытывает незначительные отклонения, но некоторые α-частицы (примерно одна из 20 000) резко отклоняются от первоначального направления (углы отклонения достигали даже 180°). Так как электроны не могут существенно изменить движение столь тяжелых и быстрых частиц, как α-частицы, то Резерфордом был сделан вывод, что значительное отклонение α-частиц обусловлено их взаимодействием с положительным зарядом большой массы. Однако значительное отклонение испытывают лишь немногие α-частицы; следовательно, лишь некоторые из них проходят вблизи данного положительного заряда. Это, в свою очередь, означает, что положительный заряд атома сосредоточен в объеме, очень малом по сравнению с объемом атома. На основании своих исследований Резерфорд в 1911 г. предложил ядерную (планетарную) модель атома. Согласно этой модели, вокруг положительного ядра, имеющего заряд Ze (Z - порядковый номер элемента в системе Менделеева, е - элементарный заряд), размер 1015-1014 м и массу, практически равную массе атома, в области с линейными размерами порядка 10-10 м по замкнутым орбитам движутся электроны, образуя электронную оболочку атома. Так как атомы нейтральны, то заряд ядра равен суммарному заряду электронов, т.е. вокруг ядра должно вращаться Z электронов.

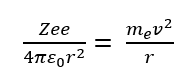

Для простоты предположим, что электрон движется вокруг ядра по круговой орбите радиусом r. При этом кулоновская сила взаимодействия между ядром и электроном сообщает электрону нормальное ускорение. Уравнение, описывающее движение электрона в атоме по окружности под действием кулоновской силы:

(1)

(1)

где - электрическая постоянная; и v - масса и скорость электрона на орбите радиусом r. Уравнение (1) содержит два неизвестных: r и v. Следовательно, существует бесчисленное множество значений радиуса и соответствующих ему значений скорости (а значит, и энергии), удовлетворяющих этому уравнению. Поэтому величины r, v (следовательно, и E) могут меняться непрерывно, т. е. может испускаться любая, а не вполне определенная порция энергии. Тогда спектры атомов должны быть сплошными. В действительности же опыт показывает, что атомы имеют линейчатый спектр. Из выражения (1) следует, что при r 10-10 м скорость движения электронов v 106 м/с, а ускорение = 1022 м/с2. Согласно классической электродинамике, ускоренно движущиеся электроны должны излучать электромагнитные волны и вследствие этого непрерывно терять энергию. В результате электроны будут приближаться к ядру и в конце концов упадут на него. Таким образом, атом Резерфорда оказывается неустойчивой системой, что опять-таки противоречит действительности. Попытки построить модель атома в рамках классической физики не привели к успеху: модель Томсона была опровергнута опытами Резерфорда, ядерная же модель оказалась неустойчивой электродинамически и противоречила опытным данным. Преодоление возникших трудностей потребовало создания качественно новой - квантовой - теории атома.