- •1. Определение и предмет философии. Проблемное поле философии. Философия как любовь к мудрости. Структура философского знания. Основные разделы философии.

- •4.5. Философия религий

- •3. Философия как особый вид знания. Сравнение философии с религией, искусством и наукой.

- •4. Специфика философского мышления: понятие фундаментального философского настроения, философия и философствование. Предельное (метафизическое) вопрошание и предельное противоречие (антиномия).

- •5. Основной вопрос философии. Материализм или идеализм

- •6. Цель и назначение философии. Отношение философии к действительности, связь философии с жизнью (по работе и.А. Ильина «Религиозный смысл философии»).

- •7. Философия и метафизика (м. Хайдеггер Основные понятия метафизики)

- •8. Предмет и метод истории философии. Соотношение философии и истории философии. Соотношение истории философии с историей других областей знаний.

- •9. Многообразие философских учений, взаимопротиворечивость и взаимоопровергаемость. Мировая философская мысль и национальные философии.

- •10. Гегель о начале философии и ее истории (по работе г.В.Ф. Гегеля «Лекции по истории философии»).

- •11. Особенности восточной (Древнеиндийской и Древнекитайской) философии в сравнении с западной (Древнегреческой) философией.

- •12. Основные культурно-исторические типы философии и вытекающие из них школы и направления. Мировая философская мысль и национальные философии.

- •13. Общепринятая периодизация истории философии.

- •14. Основные принципы типологизации философских учений: марксистский принцип, типологизация в.С. Соловьёва, классификация н.А. Бердяева, типология с.Н. Булгакова.

- •15. Фундаментальные проблемы античной философии.

- •16. Проблема общих понятий (универсалий) как центральная философская проблема средневековой философии (схоластики).

- •17. Основные направления философии Нового времени.

- •18. Специфика русской философии, ее характерные черты и особенности. Славянофилы и западники о проблемах бытия, познаниях, исторических судьбах России.

- •19. Немецкая классическая философия: основной круг проблем и основные представители.

- •20. Западноевропейская философия XIX-XX вв основные направления.

- •21. Понятие онтологии. Предмет онтологии. Базовые категории онтологии.

- •1) Бытие вещей (тел), объектов, процессов, которое, в свою очередь, делится на:

- •2) Бытие человека, которое подразделяется на:

- •3) Бытие социального, которое расчленяется на индивидуальное бытие (бытие отдельного человека в обществе и в процессе истории) и бытие общества,

- •22. Количественные и качественные характеристики бытия. Единое и многое: их соотношение. Духовное и материальное начало бытия.

- •23. Понятия материя и тело. Особенности человеческой телесности.

- •24. Соотношение понятий дух, душа, ум.

- •25. Проблема бытия в истории философии (античная, средневековая и философия нового времени).

- •26. Предмет и задачи гносеологии. Понятие знания. Ценностные характеристики знания.

- •27. Соотношение знания, мнения, веры (и. Кант «Критика чистого разума»).

- •28. Истоки и смысл процесса познания. Основные уровни и формы познания. Две точки зрения на процесс познания: гностицизм и агностицизм.

- •29. Знание и познание. Структура познавательного акта: субьект - обьект - интенция (н. О. Лосский «Обоснование интуитивизма»).

- •30. Философские представления о сущности и критериях истины.

- •31. Основные аргументы в пользу познаваемости и непознаваемости мира. Проблема познаваемости мира в истории философии.

- •1. Мир познаваем в силу закона тождества мышления и бытия. «Одно и то же - мыслить и быть» (Парменид).

- •32. Определение понятия науки. Характерные черты и отличительные признаки науки. Метафизические корни науки.

- •33. Понятие научной картины мира. Научные, философские, религиозные картины мира.

- •34. Понятие научной революции. Виды научных революций.

- •35. Предмет и функции социальной философии. Специфика философского познания социальной действительности. Общество как обьект философского анализа.

- •36. Общество как система и его и его базовые структуры. Законы природы и законы общества.

- •37. Экономические и духовные основы общественной жизни. ( с. Л. Франк «Духовные основы общества. Введение в социальную философию»).

- •38. Философская проблема хозяйства. Причины и цели хозяйственной деятельности. Ценность и смысл труда.

- •39. Своеобразие философского взгляда на историю в сравнении с религиозно-мифологическим и историографическим.

- •40. Бердяев н. А. О сущности исторической реальности (н. А. Бердяев «Смысл истории»).

- •41. Сущность и основные черты циклических концепций исторического развития. Идея тождественности и подобия циклов. Теория культурно-исторических типов (н. Я. Данилевский, а. Дж. Тойнби, о. Шпендлер).

- •42. Сущность и основные черты линейных концепций исторического развития.

- •43. Понятие «осевое время» и цели истории в учении к. Ясперс (к. Ясперс «Истоки истории и ее цель»).

- •44. Понятие и предмет философской антропологии. Основные проблемы. И. Кант. О двух видах антропологии - физической и прагматической.

- •45. Структура природы человека: биологическая, социальная, духовная. Социальная среда и духовный мир человека.

- •46. Уникальность природы человека и способы её религиозно-философской интерпретации (м. Шелер «Положение человека в Космосе»).

- •47. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность».

- •48. Традиция «человекознания» в истории философии.

- •49. Определение понятия этика. Мораль и нравственность. Метафизические основания этики.

- •50. Соловьев в. С. О первичных данных нравственности (в. С. Соловьёв «Оправдание добра: нравственная философия»).

- •51. Философские предпосылки целостного понимания сущности религии. Религиозное сознание.

- •2 Версии происхождения слова религия.

- •52. Понятие Бога. Способы доказательства бытия Бога.

- •53. Философские основания идеи образования. Сущность и смысл образования.

- •54. Различие и тождество образования и воспитания. Воспитание как целостный процесс. Сакральный смысл процесса воспитания.

- •55. Философский смысл понятия «культура». Предмет и истоки культуры. Соотношение культуры и цивилизации.

- •56. Кризис культуры как предмет философской рефлексии. Концепция «кризиса культуры» о. Шпенглера (о. Шпенглер «Закат Европы»).

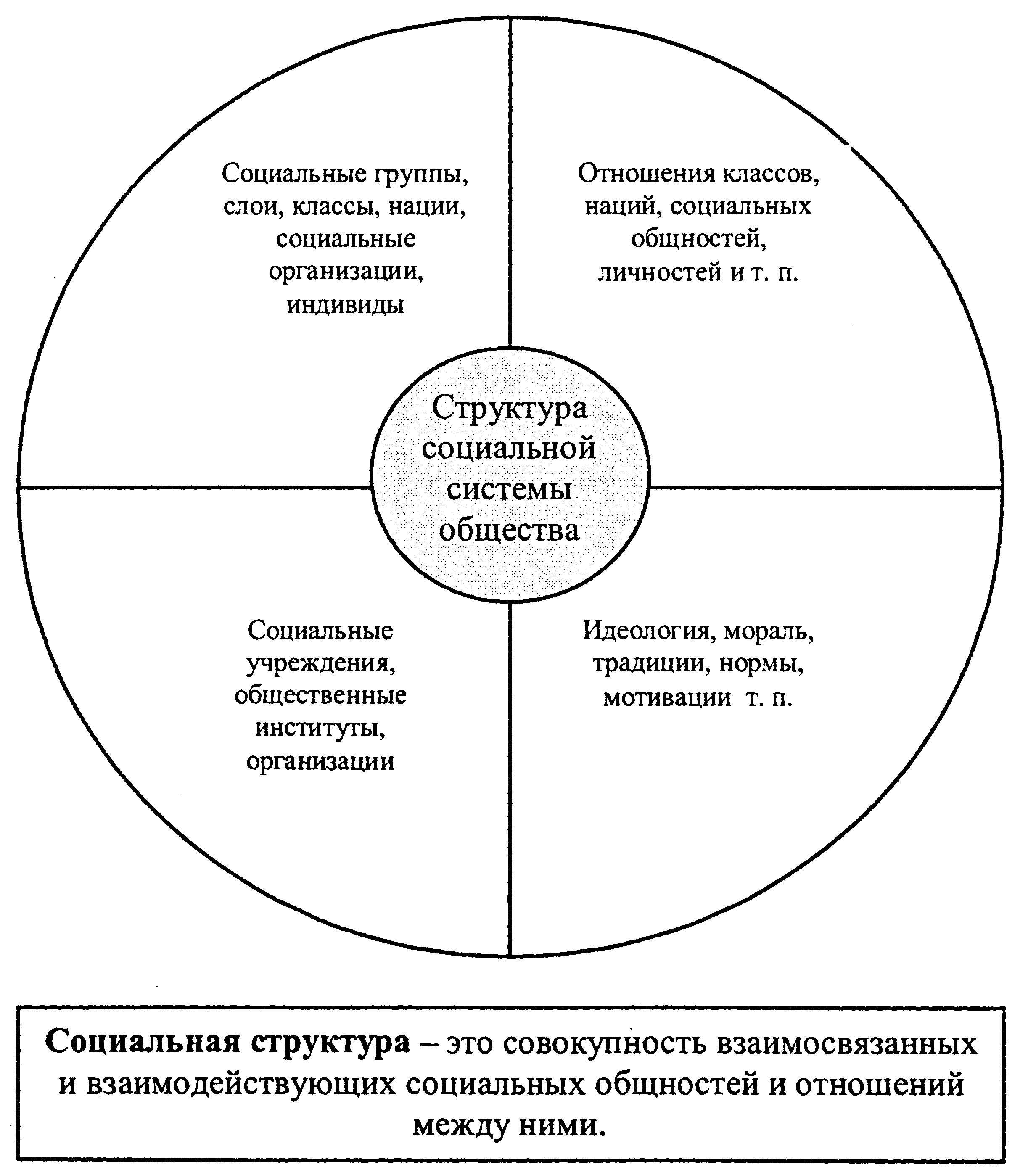

36. Общество как система и его и его базовые структуры. Законы природы и законы общества.

Общество

— не просто совокупность индивидов;

это совокупность связей и отношений,

в которых эти индивиды находятся друг

к Чтобы понять природу этих отношений,

воспользуемся одним образным сравнением

Т. Гоббса.

Общество как система

Современные представления о обществе основаны на системном подходе. Люди связаны между собой общей деятельностью, которая направлена на достижение общих целей. Важнейшая характеристика социума – его целостность, существующая несмотря на сложные иерархически выстроенные отношения. Общество - это система, которая успешно воспроизводит себя с течением времени и сменой поколений. Механизм воспроизводства основан на существующих устойчивых отношениях, которые являются практически самостоятельными по отношению к его отдельным элементам и структурным звеньям. Социум также характеризуется открытостью, что означает его способность обмена с окружающей природной средой, энергией, веществом и информацией. При этом общество, безусловно, обладает гораздо более высокой степенью организации по сравнению с окружающей его средой. Оно нацелено на постоянное удовлетворение собственных потребностей, что свидетельствует об эффективности его функционирования. Общество как система обладает единством, целостностью и стабильностью, которые обеспечивают адекватное функционирование в различных сферах, всех системах и подсистемах.

Законы природы и законы общества.

Законы природы, или естественные законы описывают неизменную взаимосвязь и регулярность явлений; они могут быть созданы или нарушены.

Общественные, или нормативные, законы. Их характер обусловлен человеческой деятельностью, детерминированной целями, потребностями, мотивами, ценностными ориентациями людей.

37. Экономические и духовные основы общественной жизни. ( с. Л. Франк «Духовные основы общества. Введение в социальную философию»).

Под обществом в философии понимают способ организации совместного бытия людей. Философское понятие общества включает в себя два главных признака:

общество есть обособившаяся часть природы;

будучи связанной с целым, эта часть развивается по своим собственным специфическим законам, не сводимым к законам, которые изучает естествознание.

В "Духовных основах общества" Франк, переходит к своей центральной идее - единству "я" и "ты" в общем "мы", и к связи этого соборного начала с началом "правды". В книге «Духовные основы общества" Франк использовал понятие "всеединства" для исследования социальной жизни и доказывал, что состояние всех обществ в большей или меньшей степени отражает их связь с Богом.

38. Философская проблема хозяйства. Причины и цели хозяйственной деятельности. Ценность и смысл труда.

Слово «хозяйство» — означает «домоуправление», порядок, закон в доме. Античное представление об «экономии» как раз и сводилось к опыту ведения домашнего хозяйства, управлению семейными делами, содержанию в порядке земельной собственности, рациональному использованию труда рабов и т.п.

Хозяйственный мир ограничивался только стенами дома, потому- то «экономия» не могла заслонить древнему греку красоту всего остального мира.

Хозяйственный процесс являет собой яркий пример единства и борьбы человека с природой.

Главный признак хозяйства — это трудовое воспроизводство жизненных благ в противоположностьдаровому их получению. В этом смысле хозяйство есть трудовая борьба за существование. Мир как хозяйство — это мир как объект и предмет труда.

Значение труда.Ведь труд — это не просто затрата телесных сил, но и способ осуществления человеком своих духовных целей, идей и проектов. Своим трудом человек вкладывает свою волю в жизнь вещей, в их совершенствование. Таким образом, хозяйственный труд имеет не только материально-производственное, но и духовно-творческое измерение.

Целостный смысл труда— в одновременном преобразовании и одухотворении природы и совершенствовании человека (развитии его нравственных, эстетических, познавательных, правовых чувств и способностей). Природа, достигнув в человеке ступени самосознания и труда над собой, вступила как бы в новую эпоху своего существования. В силу этого хозяйственный труд, по словам С.Н. Булгакова, вы- ступает как новая сила природы, новый мирообразующий, космогонический фактор.