- •Электрические и электронные аппараты конспект лекций

- •Оглавление

- •Лекция № 1.

- •1. Общие сведения об электрических и электронных аппаратах

- •1.1. Предмет и задачи изучения дисциплины, её значение для подготовки дипломированных специалистов

- •1.2. Понятие об электрическом и электронном аппарате

- •1.3. Электрические и электронные аппараты как средства управления режимами работы, защиты и регулирования.

- •1.4. Расположение электрических аппаратов в установке по производству, распределению и потреблению электрической энергии

- •1.5. Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам

- •1.6. Особенности схем электроустановок и общие требования к их выполнению

- •Лекция № 2.

- •2.1. Свойства электрической дуги и условия её гашения

- •2.1.1. Свойства дугового разряда

- •2.1.2. Вольт-амперная характеристика дуги (вах)

- •2.1.3. Условия гашения дуги постоянного тока

- •2.1.4. Энергия, выделяемая в дуге

- •2.1.5. Условия гашения дуги переменного тока

- •Лекция № 3

- •2.1.6. Способы гашения электрической дуги

- •2.1.7. Дугогасительные устройства постоянного и переменного тока

- •2.1.8. Применение полупроводниковых приборов для гашения дуги

- •Лекция № 4

- •2.2. Электрические контакты

- •2.2.1.Общие сведения

- •2.2.2. Режимы работы контактов

- •2.2.3. Материалы контактов

- •2.2.4. Конструкция твёрдометаллических контактов

- •2.2.5. Жидкометаллические контакты

- •2.2.6. Расчёт контактов аппаратов

- •Лекция № 5

- •2.3. Электродинамические усилия в электрических аппаратах

- •2.3.1. Общие сведения

- •2.3.2. Методы расчёта электродинамических усилий (эду)

- •2.3.3. Усилия между параллельными проводниками

- •2.3.4. Усилия и моменты, действующие на взаимно перпендикулярные проводники

- •2.3.5. Усилия в витке, катушке и между катушками

- •Лекция № 6

- •2.3.6. Усилия в месте изменения сечения проводника

- •2.3.7. Усилия при наличии ферромагнитных частей

- •2.3.8. Электродинамические усилия при переменном токе

- •2.3.9. Электродинамическая стойкость электрических аппаратов

- •2.3.10. Расчёт динамической стойкости шин

- •Лекция 7

- •2.4. Нагрев электрических аппаратов

- •2.4.1. Общие сведения

- •2.4.2. Активные потери энергии в аппаратах

- •2.4.3. Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •2.4.4. Установившийся режим нагрева

- •2.4.5. Нагрев аппаратов в переходных режимах

- •2.4.6. Нагрев аппаратов при коротком замыкании

- •2.4.7. Допустимая температура частей электрических аппаратов

- •2.4.8. Термическая стойкость электрических аппаратов

- •Лекция № 8

- •3.1. Электромагнитные контакторы переменного тока

- •3.1.1. Назначение контакторов

- •3.1.2. Классификация контакторов

- •3.1.3. Область применения контакторов

- •3.1.4. Узлы контактора и принцип его действия; физические явления, происходящие в электрическом аппарате

- •3.1.5. Параметры контакторов

- •Лекция № 9

- •3.1.6. Контакторы переменного тока, их конструкция и параметры

- •3.1.6.1.Контактная система

- •3.1.6.2. Электромагнитные системы: физические явления, происходящие в электрических аппаратах

- •3.1.6.3. Конструкция контакторов переменного тока

- •3.1.6.4. Контакторы серии кт6600

- •3.1.6.5. Контакторы серии кт64 и кт65

- •3.1.6.6.Контакторы серии мк

- •3.1.6.7. Контакторы переменного тока на напряжение 1140 в

- •3.1.6.8. Контакторы переменного тока вакуумные

- •3.1.6.9. Выбор, применение и эксплуатация контакторов

- •Лекция № 10

- •3.2. Электромагнитные контакторы постоянного тока

- •3.2.1. Режимы работы контакторов, физические явления, происходящие в электрических аппаратах

- •3.2.2. Контакторы постоянного тока, их конструкция и параметры

- •3.2.3. Контакторы серии кпв-600

- •3.2.4. Контакторы типа ктпв-600

- •3.2.5. Контакторы типа кмв. Контакторы серии кп81

- •3.2.6. Выбор электрических аппаратов

- •3.3.3. Конструкция и схема включения

- •3.3.4. Магнитные пускатели серии пмл

- •3.3.5. Пускатели серии пма

- •3.3.6. Нереверсивные пускатели

- •3.3.7. Схема включения нереверсивного пускателя

- •3.3.8. Реверсивный магнитный пускатель

- •3.3.9. Схема включения реверсивного пускателя

- •3.3.10. Выбор магнитных пускателей

- •Лекция №12

- •4.1. Электромагнитные реле

- •4.1.1. Назначение и область применения реле

- •4.1.2. Классификация реле

- •4.1.3.Устройство и принцип действия и электромагнитных реле, физические явления в электрических аппаратах

- •Поляризованные электромагнитные системы

- •4.1.4. Основные характеристики и параметры реле

- •4.1.5. Требования, предъявляемые к реле

- •4.1.6. Согласование тяговых и противодействующих характеристик реле

- •4.1.7. Электромагнитные реле тока и напряжения для защиты энергосистем, управления и защиты электропривода

- •4.1.8. Выбор, применение и эксплуатация максимально-токовых реле

- •Iуст.(1,3 – 1,5)Iпуск ,

- •I уст 0,75i пуск .

- •4.2.2. Основные параметры герконового реле

- •4.2.3. Конструкции герконовых реле

- •4.2.4. Реле тока на герконе

- •4.2.5. Поляризованные гр

- •4.2.6. Управление герконом с помощью ферромагнитного экрана

- •Лекция № 15

- •5.1. Тяговые электромагниты

- •5.1.1. Основные понятия, физические явления в электрических аппаратах

- •5.1.2. Энергия магнитного поля и индуктивность системы

- •5.1.3. Работа, производимая якорем магнита при перемещении

- •5.1.4. Вычисление сил и моментов электромагнита

- •5.1.5. Электромагниты переменного тока

- •5.1.6. Короткозамкнутый виток

- •5.1.7. Статические тяговые характеристики электромагнитов и механические характеристики аппаратов

- •Лекция № 17

- •6.1. Предохранители низкого напряжения

- •6.1.1. Назначение, принцип действия и устройство предохранителя

- •6.1.2. Параметры предохранителя

- •6.1.3. Конструкция предохранителей

- •6.1.4. Предохранители с гашением дуги в закрытом объёме

- •6.1.5. Предохранители с мелкозернистым наполнителем (пн-2, прс)

- •6.1.8. Предохранитель-выключатель

- •6.1.9. Выбор, применение и эксплуатация предохранителя для защиты электродвигателя и полупроводниковых устройств

- •Лекция № 18

- •6.2 Автоматические воздушные выключатели (автоматы)

- •6.2.1. Назначение, классификация и область применения автоматов

- •6.2.2. Требования, предъявляемые к автоматам

- •6.2.3. Узлы автомата и принцип его действия, физические явления в электрическом аппарате

- •6.2.4. Основные параметры автомата

- •6.4. Изменение тока цепи и напряжения на контактах в процессе отключения

- •6.2.5. Универсальные и установочные автоматы

- •6.2.8. Выбор, применение и эксплуатация автоматических воздушных выключателей

- •Лекция № 23

- •7.4. Токоограничивающие реакторы

- •7.4.1. Назначение, область применения и принцип работы реактора, физические явления в электрическом аппарате

- •7.4.2. Основные параметры реактора

- •Лекция № 24

- •7.5. Разрядники

- •7.5. Назначение, область применения разрядников

- •7.5.1. Требования, предъявляемые к разрядникам

- •7.5.2. Основные параметры разрядников

- •7.5.4. Конструкции разрядников, физические явления в них

- •7.5.5. Трубчатые разрядники, физические явления в них

- •7.5.8. Ограничители перенапряжения, физические явления в электрических аппаратах

- •7.5.9. Выбор разрядников

- •Лекция № 25

- •7.6. Предохранители высокого напряжения

- •7.6.1. Назначение предохранителей

- •7.6.2. Требования, предъявляемые к предохранителям вн

- •7.6.3. Принцип действия, устройство и основные параметры предохранителей вн, физические явления в электрических аппаратах

- •7.6.4. Предохранители с мелкозернистым наполнителем серий пк и пкт

- •7.6.5. Предохранители серии пктн

- •7.6.6. Предохранители с автогазовым, газовым и жидкостным гашением дуги

- •7.6.7. Выбор, применение и эксплуатация предохранителей вн

- •I отк. Пред I кз. Уст лекция № 26

- •8.1. Измерительные трансформаторы тока (тт)

- •8.1.1.Назначение, принцип действия, включение трансформатора тока

- •8.1.2. Основные параметры трансформаторов тока

- •8.1.3. Режимы работы трансформаторов тока

- •I'1апер,i2апер,I'0апер– кривые апериодической составляющей первичного, вторичного тока и апериодической составляющей намагничивающего тока

- •8.1.4. Конструкция и принцип действия трансформаторов тока, физические явления в электрическом аппарате

- •8.1.5. Выбор трансформаторов тока

- •Список рекомендованной литературы

- •Список вопросов кзачетупо ЭиЭа

I'1апер,i2апер,I'0апер– кривые апериодической составляющей первичного, вторичного тока и апериодической составляющей намагничивающего тока

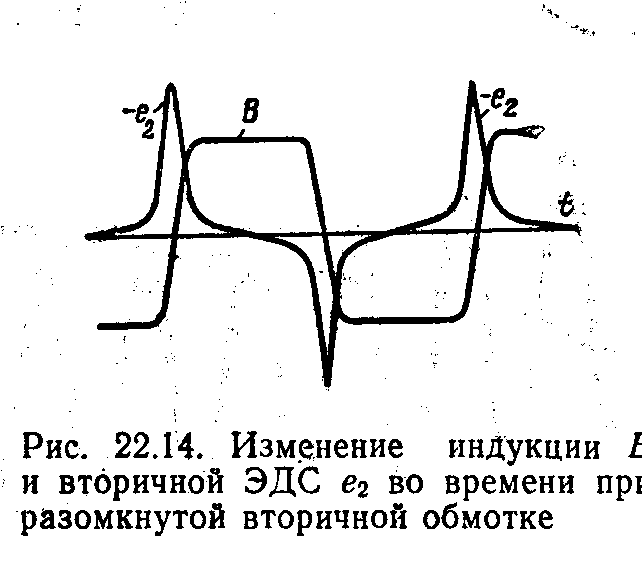

в) Работа ТТ при разомкнутой вторичной

обмотке. При эксплуатации ТТ возможны

случаи, когда вторичная обмотка(![]() )

оказывается разомкнутой. В нормальном

режиме:МДСIQw1

составляет проценты или даже доли

процента МДСF1.

Амплитуда магнитной индукции составляет

0,06—0,1 Тл.

)

оказывается разомкнутой. В нормальном

режиме:МДСIQw1

составляет проценты или даже доли

процента МДСF1.

Амплитуда магнитной индукции составляет

0,06—0,1 Тл.

При размыкании вторичной обмотки F2= 0 и размагничивающее действие вторичной МДС прекращается. Ток в первичной цепи остается неизменным, и первичная МДС целиком идет на намагничивание магнитопровода. Это приводит к его насыщению и появлению высокой ЭДС на разомкнутой вторичной обмотке.

Рис. 8.1.4. Изменение индукции В и вторичной ЭДСе2 во времени при разомкнутой вторичной обмотке

Примерные кривые изменения индукции В и вторичной ЭДС е2показаны на рис.8.1.4. Чем больше первичная номинальная МДСI1НОМw1, тем больше амплитудное значениее2, которое может достигать десятка киловольт. Такое напряжение опасно для изоляции трансформатора и обслуживающего персонала.

При насыщении магнитопровода в нем резко возрастают активные потери, за счет которых температура изоляции может существенно превысить допустимые значения.

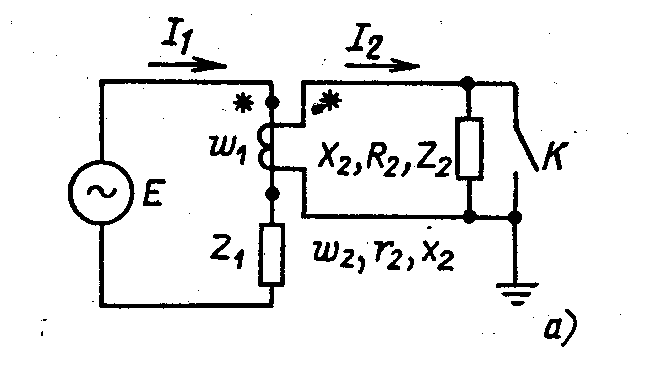

Режим разомкнутой вторичной обмотки является для трансформатора тока аварийным, что необходимо предусматривать при проектировании цепей релейной защиты. Обычно вторичная обмотка выводится на дополнительные контактыК с перемычкой (см. рис. 8.1.5). Перед отключением от вторичной обмотки измерительного прибора она вначале шунтируется этой перемычкой.

Рис. 8.1.5. Схема включения трансформатора тока

8.1.4. Конструкция и принцип действия трансформаторов тока, физические явления в электрическом аппарате

Конструкции трансформаторов тока весьма разнообразны. При этом они состоят из замкнутого магнитопровода с соответствующими обмотами и корпуса. Магнитопровод может быть прямоугольный шихтованный или тороидальный, навитый из ленты. Трансформатор может иметь несколько магнитопроводов 2 (рис. 8.1.6,а). При напряжениях до 35 кВ магнитопровод может служить опорой трансформатора. Вторичные обмотки3 всегда многовитковые. Первичная обмотка4 может быть многовитковой (обычно на токи до 400 А) или одновитковой на токи от 600 А и выше. В последнем случае витком служит шина или стержень, проходящие через окно магнитопровода (проходной ТТ - рис. 8.1.6,б). Этим же витком может служить шина распределительного устройства, пропускаемая через то же окно трансформатора (шинный ТТ — рис. 8.1.6, в).

Обмотки могут выполняться из изолированного или голого медного провода. Для напряжений до 35 кВ широкое распространение получила изоляция первичной обмотки от вторичной и от заземленных деталей литым компаундом на основе эпоксидной смолы. Литой изоляционный корпус 1 (рис. 8.1.6, а) защищает первичную и вторичную обмотки от возможных механических повреждений и проникновения влаги. Применение литой эпоксидной изоляции позволяет силбно упростить конструкцию и технологию производства.

Рис.8.1.6. Трансформаторы тока с литой компаундной изоляцией: а — проходной опорный катушечный; б — проходной одновитковыи; в — шинный

Л1, Л2 — первичная обмотка; И1, И2 — вторичная обмотка

Электродинамическая стойкость одновитковых ТТ достаточно высока, т.к. на первичную обмотку действуют силы только от подводящих шин и соседних фаз. Недостаток одновитковых ТТ заключается в большой погрешности при малом номинальном первичном токе, поскольку w1 = 1. Поэтому одновитковые ТТ применяются при токах 400 А и более.

Одновитковые ТТ могут быть встроенными. В этом случае используются токоведущий стержень и изолятор другого аппарата или оборудования (выключателя, силового трансформатора, проходного изолятора и др.).

На проходном изоляторе встроенных ТТ, как правило, устанавливается несколько ТТ, вторичные обмотки которых можно соединять последовательно или параллельно. При последовательном соединении вторичных обмоток коэффициент трансформации не изменяется, так как удваивается число первичных и вторичных витков. Вторичный ток сохраняется неизменным, а вторичная ЭДС удваивается, что позволяет увеличить в 2 раза вторичную мощность. Для встроенных ТТ это очень важно, так как они удалены от реле и измерительных приборов, благодаря чему сопротивление соединяющих проводов получается большим. При параллельном соединении вторичных обмоток коэффициент трансформации уменьшается, так как первичные обмотки включаются последовательно. При этом вторичный ток двух ТТ увеличивается. Это дает возможность получить вторичный ток, приближающийся к стандартному значению 5 А, например при первичном токе I1ном=200 А.

Вторичные обмотки имеют отводы, которые позволяют в небольшом диапазоне регулировать коэффициент трансформации.

При малых первичных токах (ниже 400 А) для получения высокого класса точности применяются многовитковые ТТ.

При напряжении 35 кВ и выше для открытых установок применяются ТТ с масляной изоляцией.

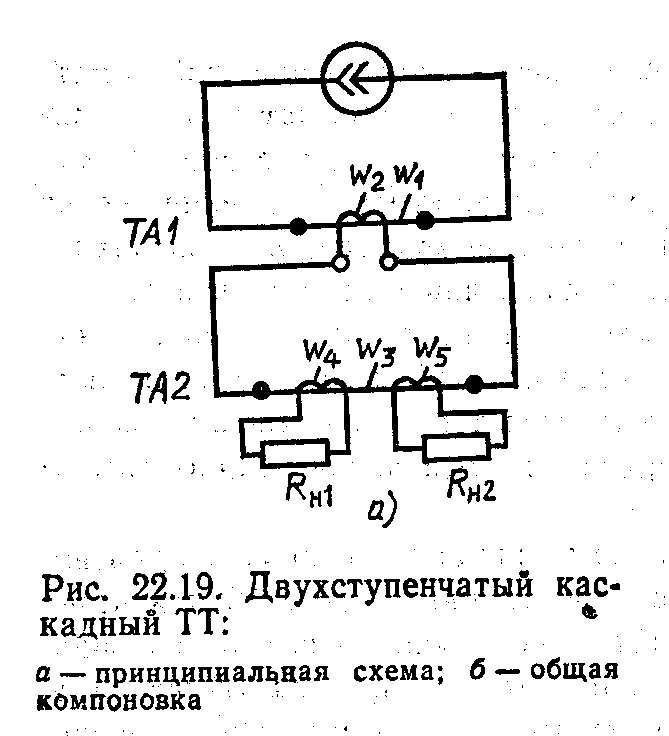

С

ростом номинального напряжения стоимость

ТТ возрастает примерно пропорционально

квадрату напряжения, в основном за счёт

изоляции. Поэтому при напряжении Uном![]() 220 кВ применяют каскадную схему включения

ТТ. На рис. 8.1.7 показана схема включения

обмоток двухступенчатого каскадного

ТТ.

220 кВ применяют каскадную схему включения

ТТ. На рис. 8.1.7 показана схема включения

обмоток двухступенчатого каскадного

ТТ.

Рис. 8.1.7. Принципиальная схема двухступенчатого каскадного ТТ

Вторичная обмотка первого ТТ питает первичную обмотку второго. Стоимость возрастает в 2 раза, а не в 4.

В связи с повышением Uномдо 1150 кВ и выше представляется целесообразным переход на ТТ с оптико-электронной системой. Однако вследствие сложности такой системы пока широкого применения не получили.