- •Семиотика, синдромология и клиническая диагностика болезней бронхо-легочной системы с основами кластерного анализа

- •Обнинск

- •Глава 1. Расспрос больного………………………………………………………..8

- •Введение

- •Глава 1 расспрос больного

- •1.2 Особенности анамнеза заболевания.

- •Глава 2 данные объективных методов исследования

- •2.1. Общий осмотр

- •2.2. Детальный осмотр грудной клетки

- •2.3. Пальпация грудной клетки.

- •2.4. Перкуссия легких

- •1.5. Аускультация

- •Глава 3 лабораторные и инструментальные методы исследования и их клиническая оценка

- •3.1 Лабораторные исследования

- •3.1.1.Общий анализ крови

- •3.1.2. Биохимический анализ крови

- •3.1.3. Исследование мокроты

- •3.1.4. Оценка газового состава крови

- •3.2 Инструментальные методы обследования легких

- •3.2.1. Исследование функции внешнего дыхания (фвд)

- •Глава 4

- •Кластерный анализ основных синдромов в пульмонологии

- •1. Синдромы, характеризующие поражение основных анатомических структур бронхо-легочной системы

- •1. Синдромы поражения бронхов

- •4.1. Синдромы поражения бронхов

- •4.1.1. Синдромы диффузного поражения бронхов Остробронхитический (необструктивный) синдром

- •Синдром хронической бронхиальной обструкции

- •Синдром бронхоспастический.

- •4.1.2. Синдромы локального поражения бронхов. Синдром бронхоэктазов

- •Синдром ателектаза

- •Синдромы поражения бронхов

- •4.2. Синдромы поражения респираторных отделов легких

- •4.2.1. Синдромы снижения воздушности легочной ткани Синдром ограниченного снижения воздушности легочной ткани Сидром очагового уплотнения легочной ткани

- •Синдром массивного уплотнения легочной ткани.

- •Синдром диссеминированного поражения легких (синдром легочной диссеминации)

- •4.2.2. Синдромы повышения воздушности легочной ткани Синдром полости в легком, сообщающейся с бронхом

- •Синдром эмфиземы

- •4.3. Синдромы поражения плевры Синдром сухого плеврита

- •Синдром гидроторакса

- •Синдром пневмоторакса

- •4.4. Синдромы поражения сосудов легкого Синдром/кластер кровохарканья

- •Синдром легочного кровотечения

- •4.5. Синдром дыхательной недостаточности

- •4.6. Синдром легочного сердца

- •4.7. Дополнительные синдромы при заболеваниях легких Синдром/кластер воспалительно-интоксикационный

- •Синдром/кластер опухолевой интоксикации

- •Глава 5 частная пульмонология.

- •Контрольные вопросы

- •Пример решения клинических задач Задача

- •- Жесткое дыхание

- •3.Синдром интоксикационно-воспалительный

- •Тестовые задания

- •З а к л ю ч е н и е

- •Рекомендуемая литература

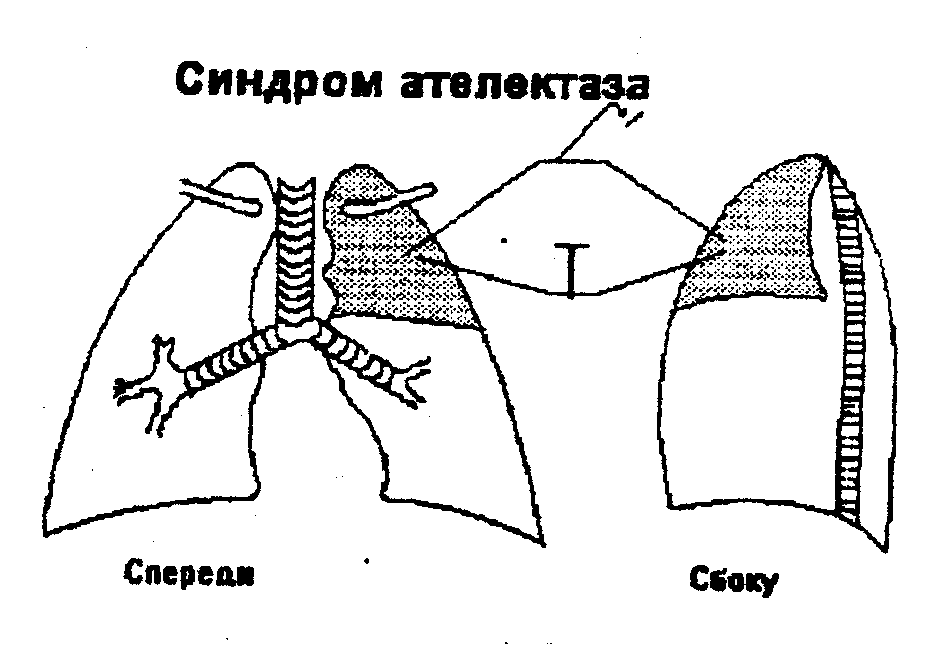

Синдром ателектаза

Сущность синдрома: полное активное спадение респираторного отдела легких при изменении эластических свойств легочной ткани и покрывающего альвеолоциты слоя сурфактанта.

Различают ателектаз: обтурационный, компрессионный, дистензионный, контрактильный. Обтурационный ателектаз возникает при закупорке просвета бронха (чаще всего - опухолью). Компрессионный ателектаз – при сдавлении легкого извне (возможные причины - массивный плеврит, гидроторакс, клапанный пневмоторакс, опухоль в плевральной полости). Дистензионный ателектаз обусловлен резким ослаблением при вдохе нормального внешнего растяжения всего легкого или его части (например, из-за снижения тонуса дыхательных мышц у ослабленных больных, при миастении). Контрактильный (спастический) ателектаз возникает при нарушениях церебрального кровообращения. Ведущим фактором в его развитии является нервно - рефлекторное нарушение тонуса гладкой мускулатуры мелких бронхов и бронхиол.

В данном учебном пособии подробно развивается только обтурационный ателектаз.

Рис. 21. Схема обтурационного ателектаза

.

Синдром ателектаза включает в себя кластеры

Обтурационного ограниченного (долевого, сегментарного, субсегментарного) отсутствия воздушности легочной ткани

Дыхательной недостаточности

Опухолевой интоксикации

Воспалительной интоксикации

Клинико - анамнестический

Кластер обтурационного ограниченного (долевого, сегментарного, субсегментарного) отсутствия воздушности легочной ткани.

Диагностируется по симптомам, указывающим на отсутствие воздушности легочной ткани ограниченном участке легочной ткани в пределах доли легкого при поражении долевого бронха, сегмента легкого при поражении сегментарного бронха, либо иметь субсегментарную локализацию при поражении субсегментарных бронхов.

Симптомы:

- малопродуктивный постоянный кашель

- при осмотре на стороне поражения обнаруживается отставание половины грудной клетки в акте дыхания, а так же западение межреберных промежутков над участком ателектаза;

- пальпаторно: голосовое дрожание над областью ателектаза отсутствует, т.к. не проводится по "ампутированному" бронху;

- перкуторно:

прямой перкуторный признак - локально над участком ателектаза определяется тупой перкуторный тон,

дополнительные перкуторные признаки - смещение средостения в пораженную сторону,

- аускультативно: дыхание не прослушивается либо резко ослаблено, патологических дыхательных шумов нет.

На ранних стадиях локального сужения бронха вследствие опухоли или сдавления бронха извне в течение определенного отрезка времени может определяться клинический кластер викарной эмфиземы, патогенетически связанный с увеличением остаточного объема воздуха в части легкого ниже сужения бронха. Кластер локальной эмфиземы описан ниже (см. раздел – Синдромы ограниченного повышения воздушности легочной ткани).

Кластер викарной эмфиземы

– факультативный, клинически определяется при наличии ателектаза значительных размеров. Заключается в наличии признаков увеличения воздушности легочной ткани над здоровой частью легких:

ослабления голосового дрожания,

ослабления везикулярного дыхания над областью эмфизематозных участков легких.

Кластер дыхательной недостаточности

Определяющий симптом - прогрессирующая одышка смешанного характера.

Ателектаз всегда является вторичным, указывая на существование основного патологического процесса.

Синдром обтурационного ателектаза является ведущим при бронхогенном раке легких.

Таблица 6