dobrecov_n_l_kirdyashkin_a_g_kirdyashkin_a_a_glubinnaya_geod

.pdfr,R |

радиус |

Ra = ~g/),TPlav |

критерий Рэлея |

Re = и//У |

критерий Рейнольдса |

S |

спектральная мощность короткопериодных |

|

пульсаций температуры |

s |

электрическая проводимость |

с |

|

t

время

период короткопериодных пульсаций температуры

|

температура |

u |

вектор скорости течения |

и, v, w |

компоненты вектора скорости |

искоростьсубдукции

w |

расход магматического расплава |

x,y,z |

оси координат |

акоэффициент теплообмена коэффициент объемного теплового расширения

|

угол наклона зоны субдукции |

|

|

отношение кинематических вязкостей |

верхнего |

|

и нижнего слоев |

|

8 |

толщина динамического поrpаничного слоя |

|

|

толщина теплового поrpаничного слоя |

|

|

толщина кондуктивного подслоя |

|

|

относительная деформация |

|

11 |

коэффициент динамической вязкости |

|

ебезразмерная температура

А |

коэффициент теплопроводности |

лволновое число (из линейной теории устойчивости)

).l |

модуль сдвига |

v= 1J/p |

коэффициент кинематической вязкости |

Цсейсмическая добротность

рплотность

анормальное напряжение касательное напряжение

10

Глава 1

ОБШИЕ СВЕАЕНИЯ О СТРОЕНИИ И АИНАМИКЕ ЗЕМЛИ

Эта глава является вводной и дает основ

ные сведения о строении и динамике Земли,

включая сравнение с друтими планетами земной группы, основные особенности строения и соста

ва ее коры и глубинных оболочек, начальные све

дения о природе геодинамических процессов и

оценки их масштабов, краткую характеристику

тектоники плит и ее связи с конвективными дви

жениями в верхней мантии. Приводятся также основные физические параметры, которые ис пользуются авторами в дальнейших модельных

расчетах.

1.1. Происхождение и основные черты

строения Земли и планет земной группы

ное время, порядка 108 лет, за счет соударений и

скопления планетезималей сформировались две группы планет - внутренняя (см. табл. 1.1), вклю чая Землю, и внешняя (Юпитер, Сатурн и др.) с

поясом астероидов между ними [Витязев и др.,

1990] . Долгое время господствовала гипотеза О.Ю. Шмидта о медленной холодной аккреции. К настоящему времени наибольшее признание

получило представление о существенном разо

греве Земли вплоть до плавления внешней обо

лочки уже на стадии аккреции, в результате вы

деления тепла при соударении планетезималей,

особенно большого диаметра [Hayashi et а1., 1979;

Newsom, Sims, 1991; и др.].

Логическим следствием этого представления

стал вывод о ранней дифференциации Земли на

Земля в Солнечной системе располагается |

железное ядро, силикатную твердую мантию и |

среди планет земной группы между Венерой и |

расплавленную внешнюю оболочку (до глубины |

Марсом и имеет крупный спутник - Луну, про |

400-760 км), что обусловило первичное отличие |

исхождение которого до сих пор дискуссионно |

состава верхней и нижней мантии [Hayashi et а1., |

[Галимов, 1995] . Основные параметры планет |

1979; Kwnazawa, Maruyama, 1994]. Расплавлению |

земной группы приведены в табл. 1.1. |

внешней оболочки мог способствовать парнико |

Эти параметры закономерно меняются по |

вый эффект, созданный плотной первичной атмо |

мере удаления планет от Солнца, а средние рас |

сферой, сходной с венерианской [Hayashi et а1., |

стояния планет от Солнца соответствуют эмпи |

1979]. Геохимические доказательства раннего вы |

рическому закону планетных расстояний Тициу |

деления ядра и расплавления внешней оболочки |

са-Бодэ [Bott, 1971]. Считается, что планеты |

найдены прежде всего в изотопных системах |

сформировались из околосолнечного сгущения |

[Turner, 1989; Azbe1, To1stikhin, 1993], а также в |

космической пыли, вероятно, в несколько этапов. |

особенностях распределения сидерофильных эле |

Существуют и другие гипотезы, в частности, ко |

ментов [Newsom, Sims, 1991; см. след. разд.]. Вы |

метная гипотеза А.А. Маракушева [1992]. |

деление ядра могло произойти даже на ранних ста |

Первым этапом аккреции мог быть кратко диях аккреции, а продолжающаяся аккреция пла |

|

временный (-105 лет) гравитационный коллапс |

нетезималей доставляла более легкий и окислен |

протопланетного сгущения [Cameron, 1978; Саф |

ный материал. Такой вывод следует из обзора |

ронов, 1995] с образованием первичных тел - |

последних геохимических данных, в частности, по |

планетезималей диаметром до сотен километров. |

содержанию сидерофильных элементов в мантии |

На втором этапе, продолжавшемся более длитель- |

[ОЬо, 1992; Guyot, 1994], возрождая ранее сфор- |

11

'<tIГJ |

o |

C'1C'1r- |

IГJ ....... |

.............. o |

|

000 |

... |

,;00 ....... |

00 |

|

0"";0 |

* |

|

с'1 |

\о |

~ |

|

||

0\ "" |

О "" |

I ~. |

|

IГJ"" |

....... |

r- |

|

~ |

|

с'1 |

|

'--'

Глава 1

мулированное предположение о гетерогенной ак

креции [Соботович, 1984; Кусков, Хитаров, 1992].

Среди планет земной группы (см. табл. 1.1) аномальным телом является Луна. Она возникла практически одновременно с Землей. Древней шей породой на Луне является троктолит из пер вичной анортозит-норит-троктолитовой коры с

возрастом 4530 ± 70 млн лет [Papanastassiou,

Wasserburg, 1976], что близко к возрасту древней ших метеоритов Альенде 4567 ± 40 млн лет и

Андра дос Рейс 4500 ± 40 млн лет [Anders , Grevasse, 1989]. В то же время состав Луны бли

зок к составу мантии Земли [Тауlот, 1986; Гали

мов, 1995], а железное ядро радиусом 350-5.00 км составляет менее 5 % ее массы [Nakamura, 1983 ; Nozette et аl., 1994] . Поэтому сделано предполо жение, что Луна образовалась не путем одновре менной с Землей аккреции, а в результате косого удара о Землю крупного тела размером с Марс при ее аккреции и выброса мантийного вещества

на околоземную орбиту [Hartmann, Davis, 1975;

Галимов, 1995]. При "объединении" Земли с Лу

ной ее параметры более последовательно укла

дываются в планетарный ряд (см. табл. 1.1). Еще

один вариант - захват Протолуны Протоземлей с

разрушением Протолуны и воссозданием Луны

из ее обломков, сопровождавшимся потерей Про

толуной значительной части массы [Сорохтин, Ушаков, 1991]. Этот вариант менее приемлем с геохимической точки зрения [Галимов, 1995].

Венера наиболее близка к Земле по своему составу и параметрам (см. табл. 1.1). Поэтому

многие авторы сопоставляют раннюю историю

Земли с современным состоянием Венеры. Пред полагается, что Венера иллюстрирует переход от

плюмтектоники к эмбриональной тектонике плит, характерной для ранней стадии Земли [Sandwell,

Shubert, 1992; Kumazawa, Maruyama, 1994; Хаин,

1994]. На этом примере видно, что сравнитель ная планетология - эффективный метод познания

геодинамики Земли.

Земля из планет своей группы имеет наибо

лее сильное магнитное поле. На Венере магнит

ного поля нет, на Меркурии наблюдается умерен ное дипольное магнитное поле, а на Марсе оно очень слабое. На Земле, как и на Юпитере, со

временное магнитное поле подавляет ранние маг

нитные записи, но в метеоритах и других плане

тах земной группы сохранились следы древних

12

Общие сведения о строении и динамике Земли

магнитных полей, соответствующие времени об разования хондр и формирования роя планетези

малей около 4.6 млрД лет назад [Strangway, 1980]. Уже 3.5 млрд лет назад существовало сильное

магнитное поле Земли [McElhinny, Senanayake,

1980]. Важнейшей особенностью магнитного

поля Земли является то учащающаяся, то затуха

ющая смена полярности, т. е. инверсии магнит

ного поля с периодически меняющейся частотой.

Инверсии проходят путем кратковременной миг

рации полюса через Северную и Южную Аме рику или Восточную Азию и Австралию

[Runcorn, 1992; Aumou et аl., 1996]. Эти инвер

сии широко используются при обсуждении взаи модействия ядра и мантии Земли.

Наиболее важными особенностями Земли

являются наличие сильного магнитного поля,

кислородно-азотной атмосферы, гидросферы и континентов с корой гранитного состава, бога той кремнием, алюминием и калием ("калиевый сиаль") (см. табл. 1.1). Вероятно, эти особеннос

ти связаны не только с размерами и положением

Земли в Солнечной системе, но и с особенностя ми ее эволюции, в ходе которой длительно (и осо

бенно активно на ранних стадиях) выделялись

гранитоидные (андезит-дацитовые) магмы, бога

тые водой [Добрецов, 1980; Богатиков и др., 1987]. Наличие гидроатмосферы обусловило воз

никновение и развитие жизни на Земле, которое

в свою очередь способствовало обогащению ат мосферы свободным кислородом и развитию окислительных процессов вблизи поверхности

(см. гл. 7).

Геологическое строение поверхности и по верХНОСJ:НЫХ оболочек Земли (прежде всего, зем ной коры) исследуется уже более 200 лет. Наи более крупными элементами поверхности Земли являются континенты (включая мелководный шельф) и океаны соответственно с континенталь ной и океанической корой. Последняя слагает

две трети поверхности Земли.

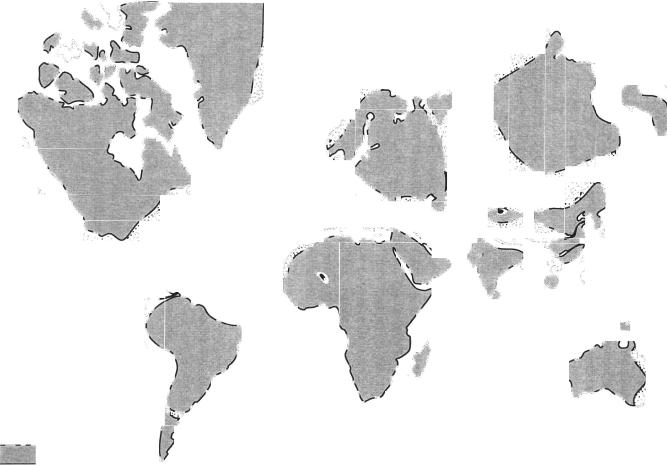

В структуре континентов выделяются древ

ние докембрийские кратоны, составляющие око ло 70 % их площади (рис. 1.1). Между ними рас полагаются орогенические (или складчатые) по яса, которые в первом приближении разделены

по возрасту на палеозойские и мезозойско-кай нозоЙские. Широкое распространение в них че

шуй офиолитов, голубых сланцев и островодуж-

ных вулканитов показывает, что эти пояса пред

ставляют собой смесь пород древних океанов,

островных дуг, микроконтинентов, пород пред

дуговых и задуговых бассейнов, пассивных ок

раин, тектонически перемешанных в процесс е

сближения и столкновения (коллизии) кратонов,

островных дуг, симаунтов, микроконтинентов.

Важно подчеркнуть, что кроме современных оке

анов и островных дуг, существовали древние оке

аны и островные дуги, на месте которых сфор

мировались складчатые пояса.

В составе кратонов выделяются слабо де формированный чехол и кристаллический фун дамент, обнажающийся в приподнятых блоках или щитах. В структуре фундамента отмечаются разновозрастные докембрийские складчатые по яса и древнейшие блоки "первичной" коры, так

что историю древних океанов и островных дуг

можно проследить в ранние этапы эволюции Зем ли, по крайней мере, до рубежа 1.5 млрд лет (по другим оценкам, до 3-3.5 млрд лет). Здесь важ нее отметить, что блоки с возрастом более 3 млрд лет составляют более половины (около

60 %) объема кратонов. Учитывая то, что мощ

ность коры в кратонах (40-50 км) превышает

среднюю мощность остальной части континен

тальной коры (30-35 км), и то, что часть осадков и микроконтинентов (около 30 %) в кратонах и складчатых областях образовалась из того же ве щества древнейших блоков, можно заключить,

что большая часть вещества континентальной коры образовалась в течение первых 1.5 млрД лет,

так как простейший расчет показывает, что объем кратонов равен 73.5 % объема коры, а объем древ нейших пород - 52 % объема коры.

По другим оценкам, 80 % или даже весь объем континентальной коры сформировался в раннем докембрии в первые 1.5 млрД лет и затем

перераспределился на поверхности Земли [Уайз,

1978; Добрецов, 1980]. Существуют и альтерна тивные оценки об относительно равномерном

выделении кислой островной (=континенталь

ной) коры в течение всего геологического време ни. Причины разных оценок связаны с фрагмен

тарностью выходов древнейших пород.

Структуру ложа океанов начали изучать только в последние 30-40 лет. Оказалось, что кора океанов тонкая (7-15 км) и молодая (моло

же 200 млн лет). Ее объем составляет V = 33 %

OK

13

Глава 1

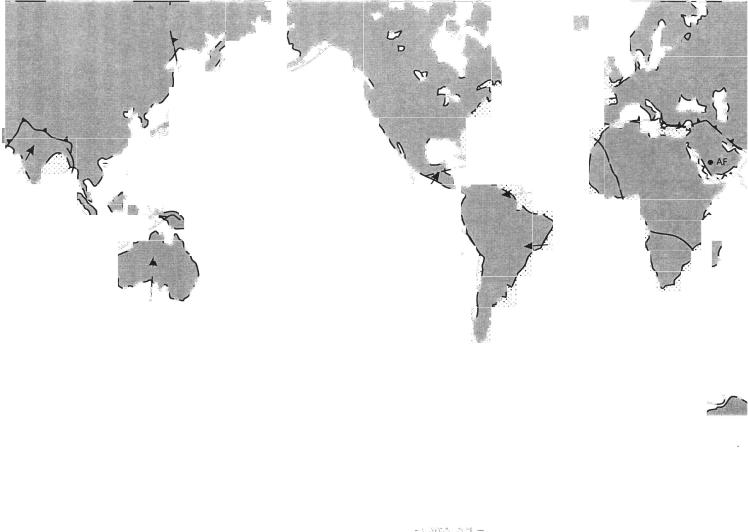

Определение химического состава Земли и которые концентрируются в мантии и не входят

ее главных оболочек - одна из главных задач наук |

в ядро (AI, Mg, большая часть Si, Са, Na, ТО оди |

|||||||||

о Земле. От этого зависит оценка процессов диф |

наковое в Земле в целом (ВЕ) и в примитивной |

|||||||||

ференциации Земли и ее оболочек, в частности, |

мантии (PRlMA) и может быть оценено по пре |

|||||||||

роста и эволюции континентальной коры, которая |

дельным составам мантийных ксенолитов в ба |

|||||||||

наряду с гидроатмосферой является главной осо |

зальтах и кимберлитах [Jagoutz et аl., 1979; Hart, |

|||||||||

бенностью Земли среди других планет. Одни из |

Zindler, 1986, см. AIlMg-SiIМg на рис. 1.5]. Для |

|||||||||

последних оценок состава Земли и ее оболочек |

Земли в целом отношение сидерофильных эле |

|||||||||

[Allegre et аl., 1995], рассчитанные исходя из "ме |

ментов, входящих в ядро и мантию (Fе/Аl,F elМg, |

|||||||||

теоритной гипотезы" - гипотезы о сходстве соста |

NilAI и др.), определено из корреляционных ди |

|||||||||

ва Земли и метеоритов по соотношению главных |

аграмм в метеоритах (рис. 1.5), где значение |

|||||||||

и второстепенных элементов, приведены в |

ALlМg (или Mg/AI) определено по составам ксе |

|||||||||

табл. 1.2. Эти расчеты совершенствуются уже дол |

нолитов. Таким образом, оценен общий состав |

|||||||||

гое время [Ringwood, 1966, 1977, 1979; O'Nions et |

Земли (см. табл. 1.2, колонка 2). |

. |

||||||||

аl., 1979; Jagoutz et аl., 1979; A11egre et аl., 1986, |

Состав ядра определен из разности между |

|||||||||

1995; Hart, Zindler, 1986; Кусков и др., 1995]. |

общим составом Земли и составом примитивной |

|||||||||

При расчете |

табл. 1.2 [Allegre et al., 1995] |

мантии и не зависит от предположений о процес |

||||||||

принято, что отношение литофильных элементов, |

сах образования ядра. Ядро содержит 7.3 % крем- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Табл ица 1.2 |

||

|

|

Состав Земли в целом и ее оболочек, мас.% |

|

|

|

|||||

|

Земля в |

|

Прими- |

|

Нижняя |

Верхняя |

|

Пиролит 1 Пиролит II |

||

Элемент |

Ядро |

тивная |

Оксид |

Кора |

||||||

целом |

мантия |

мантия |

||||||||

|

|

мантия |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

О |

32.44 |

4.10±0.5 |

44.79 |

|

|

|

|

|

|

|

Si |

18.22 |

7.35±1 .0 |

21.52 |

Si02 |

46.12 |

45.8 |

55 .4 |

45 .16 |

43 .1 |

|

Аl |

1.5 |

|

2.18 |

А12Оз |

4.09 |

3.58 |

14.6 |

3.54 |

3.3 |

|

Mg |

15.37 |

|

22.78 |

MgO |

37.77 |

38.8 |

5.38 |

37.5 |

38 .8 |

|

Fe |

28 .18 |

79 .39±2 |

5.82(6.5)? |

FeO |

7.49(8.2)? |

7.45 |

8.07 |

8.45 |

8.0 |

|

Ni |

1.71 |

4.87±0.3 |

0.20 |

NiO |

0.25 |

0.26 |

0.003 |

0.2 |

0.39 |

|

S |

0.75 |

2.3±0 .2 |

0.1 |

S |

0.\ |

0. \\ |

0.08 |

- |

- |

|

Са |

\.56 |

|

2.31 |

СаО |

3.23 |

3.08 |

8.0\ |

3.08 |

3. \ |

|

К |

0.02(?) |

(?) |

0.03(?) |

К2О |

9.935(?) |

-(0.07) |

\ .63 |

0. 13 |

0.22 |

|

Na |

0. \8(?) |

|

0.26(?) |

Na20 |

0.36(?) |

0.3(0.4\) |

2.42 |

0.57 |

0.61 |

|

тi |

0.07 |

|

0.11 |

Тi02 |

0. 18 |

0. \7(0.2) |

0.86 |

0.71 |

0.58 |

|

Мп |

0.26 |

0.582 |

0.12 |

МпО |

0. 15 |

0. \5 |

0.\45 |

0.14 |

0. \3 |

|

Cr |

0.43 |

0.779 |

0.27 |

СГ20з |

0.38 |

0.40 |

0.03 |

0.43 |

0.42 |

|

Со |

0.083 |

0.253 |

|

P20s |

|

|

(1 .37 СО2) |

|

0.02 |

|

Р |

0.127 |

0.369 |

0.01 |

0.3 |

0.025 |

0.\72 |

|

0.08 |

||

|

|

|

|

Н2О |

0.2(?) |

0. \8(?) |

\ .53 |

0. \ |

0.2\ |

|

Сумма |

100 |

99.993 |

100.38 |

Сумма |

100.28 |

100.2 |

99.7 |

100.01 |

99.96 |

|

Масса, % |

100 |

32,5 (2 % |

67.5 |

|

48.9 |

18.2 |

0.41 |

- |

- |

|

|

|

внутреннее |

|

|

|

(97.8 %) |

(2.2 %) |

|||

|

|

ядро) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Масса, |

6.057 |

1.967 |

4.09 |

|

2.96 |

1.105 |

0.0245 |

|

|

|

кr·1024 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При м е ч а н и е. Колонка 2 - по данным [Allegre et al., 1995], рассчитана из колонок 3 и 4; колонки 3, |

||||||||||

4 и 6 - по: [Allegre et al., 1995], с возможной (в скобках) корректировкой для Fe, К и Na; колонка 7 - |

рассчи |

|||||||||

тано из 6 и 8; колонка 8 - по: [Ронов, Ярошевский, 1978]; колонка 9 - по: [Ringwood, 1966]; колонка 10 - по:

[Ringwood, 1979] .

18

|

|

|

|

|

Общие сведения о строении и динамике Земли |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mg/AI |

|

|

|

б |

|

|

|

AI/Mg |

|

|

|

а |

|

|

|

35 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

0.12 |

|

|

|

|

|

о |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

• |

|

|

|

|

|

|

|

|

0.10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

• ----------1J----~~ |

25 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

(8.! )=0.095 |

|

О |

О |

|

I |

|

|

|

|

|

|

|

|||

0.08 |

О |

<J'IJ)~II |

|

I |

|

( |

Fe) |

= 18.8 |

|

|

|

|||||

|

|

Mg |

|

О 8'-'t:r |

|

I |

|

|

АI |

ВЕ |

|

|

|

|

||

0.06 |

|

|

|

. о... |

|

|

i |

20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0.04 |

|

|

.. . |

( fu ) =0.945 i |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

oQ) |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I |

15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mg |

|

|

I |

|

cv |

|

|

|

|

|

|

0.02 ' ------- , ------- , ------ ' ---- , |

10 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

0.8 |

|

0.9 |

Si/Mg |

8 |

|

9 |

10 |

11 |

12 |

13 Mg/AI |

||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ni/AI |

|

|

|

|

г |

|

|

Fe/Mg |

|

|

в |

|

|

|

1.50 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

2.0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1.25 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cv |

1.00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0.75 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(8.!) |

=0.095 |

|

|

|

cv |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Mg ВЕ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1.0 |

'----,----'--,-L-4-''-!----,------т---, |

8.00 |

'------,-----1--,г----.-----, |

|||||||||||||

|

|

|

0.08 0.09 |

0.10 |

0.11 |

|

0.12 AI/Mg |

|

10 |

|

|

15 |

20 |

25 |

Fe/AI |

|

Рис. 1.5. К определению состава первичной мантии Земли:

а - исходя из состава глубинных ксенолитов (квадраты) и орогенных лерцолитов (кружки); б - г - из составов метеоритов. Модифицировано по данным [Allegre et al., 1995]. Линии регрессии проведены через углистые хондри ты (кружки CV, СМ, СО, С1). Кружки с точками - обычные хондриты Н, L, LL и EL (штриховкой показан интервал возможных составов).

ния И 2.3 % серы, а также около 4 % кислорода |

ним (см. рис. 1.5). Он сходен с составом "солнеч |

(см. табл. 1.2, колонка 3). Последний добавлен, |

ного хондрита", предположенного в качестве ис |

чтобы обеспечить то значение плотности ядра, |

ходного вещества для планет земной группы |

которое следует из сейсмологических данных. |

[Кусков и др., 1995]. Так, после вычета 22.9 % Ре, |

Наибольшая неопределенность существует в от |

1.7 % Ni и 0.48 % FeS этот хондрит содержит |

ношении содержания кремния и кислорода в |

48.3 % Si02, 3.4 % А12Оз, 34.7 % MgO, 10.7 % |

ядре, которое определено для кремния в интер |

РеО, 2.9 % СаО, 1.3 % Na20 и Кzo. Этот состав |

вале 4.5-8.3 %. При постоянном содержании серы, равном 2.3 %, и низком содержании крем ния, равном 4.5 %, содержание кислорода в ядре может достигать 7.5 %.

Состав Земли в целом (см. табл. 1.2) бли

зок к другим оценкам, в частности, лежит между

углистыми хондритами С1 и СМ, ближе к послед-

близок к составу примитивной мантии, пересчи

танному на оксиды и принятому В качестве со

става нижней мантии (см. табл. 1.2, колонка 6). Главное отличие заключается в более низкой же

лезистости нижней мантии по сравнению с "сол

нечным хондритом" (ниже РеО, выше MgO, см. табл. 1.2, колонка 6) и низком содержании

19