Аннотации архив / Аннотации от Ольги Вахрушивой / Аннотации / О Фортуна

.docМосковский государственный университет

культуры и искусств

Аннотация

на хор

«O Fortuna»

из кантаты Карла Орфа «Carmina Burana»

Студентки 345 группы

Цымбаловой Ольги

Класс преподавателя

Аскерова М. С.

Москва

2010

Карл Орф (1895–1982) – принадлежит к числу крупнейших немецких композиторов XX века. В отличие от современников он не обращался к различным жанрам, а ограничился одним – вокально-театральным. Этот жанр представлен у него во множестве разновидностей – от сценической кантаты, комедии и драмы на баварском диалекте до древнегреческой трагедии и средневековой мистерии, разыгрываемой на сцене, – и трактуется весьма нетрадиционно. Новаторский театр Орфа составляет неповторимый вклад композитора в общеевропейскую культуру.

Его композиторская деятельность сочеталась и тесно переплеталась с педагогической, имевшей самую демократическую направленность, нацеленной на воспитание всего народа. Педагогическая система Орфа получила Международное признание и развитие во многих странах мира – не только в Европе и Америке, но и в Африке, и в Австралии.

Карл Орф родился в семье потомственных военных. Домашняя обстановка сыграла огромную роль в формировании композитора. В роду Орфов из поколения в поколение переходило увлечение любительским музицированием: исполнялись под рояль целые оперы. Отец играл на фортепиано, альте, контрабасе, а мать владела фортепиано профессионально. Она и стала педагогом 5-летнего Карла, который испытывал страстный интерес к музыке. Столь же рано началось его увлечение театром. В 9 лет он уже не только организовывал театрализованные кукольные представления, но и писал для них пьесы с музыкой на евангельские, бытовые, рыцарские сюжеты. В гимназии, куда его отдали в 6 лет, он интересовался древними языками и музыкой: солировал в хоре, играл в оркестре на виолончели, литаврах, органе.

В драме на первом месте для Орфа стоял Шекспир, в опере – Вагнер, а также Моцарт, Штраус, тогда как в симфонической музыке он делил свои симпатии между Моцартом и Берлиозом, Штраусом, Брукнером и Малером, Шубертом, Бетховеном, особенно выделял Дебюсси.

При подготовке в Мюнхенскую музыкальную академию было написано более 50 песен. Опус 1 Орф пометил как «Весенние песни» (1911) на слова немецкого поэта-романтика Л. Уланда; за ними последовали песни и баллады для голоса и фортепиано на стихи других романтиков и современных авторов.

Профессиональное образование в музыкальной академии не принесло ему удовлетворения. Орф стал заниматься самостоятельно по партитурам ноктюрнов Дебюсси. Музыка Дебюсси помогла молодому композитору освободиться от оков вагнеровского театра и романтической немецкой песни, заняться поисками новых гармоничных инструментальных средств.

Вслед за Дебюсси Орф заинтересовался культурой Востока – не только звучанием яванских гонгов и пентатоническими звукорядами, но и японским театром. Впоследствии была написана опера на собственный текст «Гизет, приносимый в жертву» (1913). Одним из центральных произведений Орфа стало сочинение «Песни теплиц» – картины-видения для танцоров, голосов, хора и оркестра. Для танцоров предназначена оркестровая пьеса «Танцующие оровны» (1914).

Заинтересовался старинными полифоническими жанрами. Практическим результатом явилась обработка «Искусство фуги» Баха для нескольких инструментальных и вокальных ансамблей.

Последний период творчества Орфа открылся в 50-е годы. Вновь обращается к хоровому жанру. Использует иные выразительные средства – не поющий хор, а говорящий. Пьеса «Шульверк» предназначена для чтеца, говорящего хора и ансамбля ударных. Продолжает разрабатывать жанр античной трагедии – «Царь Эдип» и «Прометей». Большое место занимают сценические духовные сочинения с латинскими названиями – пасхальное представление «Мистерия о воскресении Христа» (1955), рождественское представление «Игра о чудесном рождении младенца» (1960), ночное бдение о Страшном суде «Мистерия о конце времени». Педагогическая деятельность в этот период получает всемирное признание.

В творчестве Орфа отразилась позиция духовного противостояния идеологии нацизма. Та же позиция отчётливо обозначилась в его педагогической концепции. В свете этих соображений и должно быть понято появление первого истинно совершенного произведения Орфа – сценической кантаты «Кармина Бурана» (1936 год). В большинстве эпизодов Орф средствами жанрового переосмысления, ритмического варьирования и оркестровых красок оживил старонемецкую песню и церковную мелодику, не цитируя подлинных образов.

Решающим для Орфа оказался приход к жанру, сочетающему черты оратории, кантаты, оперы, драматического спектакля и элементы хореографии. Для этого необычного синтетического жанра, в котором можно проследить влияние средневекового театра, возник замысел триптиха, включающего кроме «Кармина бурана» ещё «Катулли Кармина» и «Триумф Афродиты».

Второе звено триптиха – «Катулли Кармина». «Сценические игры» – так Орф обозначил его жанр. За основу текста взяты стихи римского поэта Валерия Катулла. Композитором дописан текст пролога и эпилога. В «Катулли Кармина» воспевается страстная, полная восторгов и страданий любовь Валерия Катулла к Лесбии. Под этим именем скрыта знатная римлянка, красавица Клодия, капризная и неверная возлюбленная поэта.

Третье звено – «Триумф Афродиты» – Орф назвал «сценическим концертом». Здесь гимны, песни, танцы в честь, в хвалу любви и её богини Афродиты достигают экстатической силы и яркости. И снова композитор добивается ярчайшей выразительности самыми простыми средствами.

Путь Орфа к «сценической кантате» увёл его на следующих этапах к оперной сцене, потому что Орф – прирожденный мастер театра. Даже в статических, по-концертному трактованных эпизодах «Катулли Кармина» и «Кармина бурана» исполнители помимо воли начинают чуть-чуть «лицедействовать». Это заложено в самой музыке, так как театр – стихия Орфа.

«Carmina Burana» – памятник того времени, когда в Европе активно развивалось светское искусство раннего Возрождения. В XIII веке появилась рукопись, включающая стихи и песни студентов, горожан, монахов, странствующих актёров и прочего люда. Сборник содержал стихи на религиозные темы и стихи пародийно-сатирические, а также застольные, любовные песни. В 1847 году сборник был издан под названием «Carmina Burana» – «Баварские песни». Через 90 лет сборник попал в руки Орфа. Взяв из сборника 24 стихотворения, Орф создал драматическую композицию – светские песни для певцов и хора в сопровождении инструментов с преставлением на сцене.

Средневековая миниатюра, подсказала, очевидно, Орфу композиционный план кантаты: колесо Фортуны то возносит, то безжалостно низвергает человека, совершая свой полный оборот. Основное содержание кантаты составляют контрастные картины жизни: тонкие краски весенней природы и нежность человеческих чувств, земные наслаждения и необузданное веселье, красота жизни и её торжественное прославление. Но судьба человека изменчива: счастье и горе, благополучие и нищета, радость и слёзы сменяют друг друга.

Песни славят весеннюю природу, расцветающую под лучами Феба, и Флору, украшающую весь мир свежей зеленью. И Май песни приветствуют за то, что в людские сердца он вселяет любовь. И девушек, просящих странствующего торговца продать им румяна, чтобы парни их крепче любили. В таверне звучат другие песни: здесь хвалят чревоугодие, поют о чувствах лебедя, попавшего в кастрюлю и жалующегося на превратности судьбы; кто-то высмеивает церковное пение, а с особой охотой все славят Бахуса, умножающего веселье людей. Затем наступает черед воздать хвалу любви. И в честь Венеры заводят песню. Но даже Венера подвластна Фортуне. Она всемогуща, от неё зависят судьбы людей и богов. Гимном, восхвалением Фортуны начинается и заканчивается «Кармина бурана».

«Кармина Бурана» состоит из пролога и трёх картин: «Весна», «В таверне» и «О любви».

Преобладающая форма в 25-ти номерах – строфическая песня. Число оркестровых эпизодов невелико. Важную роль играют яркие вокальные соло. Исполнение кантаты осуществляется большим оркестром с двумя роялями, большим, малым, детским хорами и тремя солистами. Главным композиторским принципом остаётся сопоставление контрастных образов и картин.

-

«О, фортуна»!

-

«Оплакиваю раны, нанесённые мне судьбой».

-

«Приближается весна».

-

«Солнце всё согреет».

-

«Тает, исчезает снег».

-

«На поляне».

-

«Цветёт лес».

-

«Торговец, дайте мне краску».

-

«Хоровод».

-

«Если бы весь мир был мой».

-

«В таверне».

-

«Когда-то жил я на озере».

-

«Я – настоятель вольного монастыря».

-

«Кабацкое житьё».

-

«Любовь летает повсюду».

-

«И день, и ночь».

-

«Стояла девушка».

-

«Твоя красота заставляет меня часто вздыхать».

-

«Если юноша и девушка».

-

«Приходи же, приходи».

-

«На весах».

-

«Наступает приятное время».

-

«Любимый мой».

-

«Привет тебе, прекраснейшая».

-

«О, Фортуна»!

Кантата открывается величественным прологом, куда входят два больших номера, объединённых тематически и тонально: « О Фортуна» и «Оплакиваю раны, нанесённые мне судьбой». Хор «О Фортуна» открывает и завершает всю кантату. Фортуна – повелительница мира.

1. O, Фортуна,

словно луна

ты изменчива,

всегда создавая

или уничтожая;

ты нарушаешь движение жизни,

то угнетаешь,

то возносишь,

и разум не в силах постичь тебя;

что бедность,

что власть —

всё зыбко, подобно льду.

Судьба чудовищна

и пуста,

уже с рождения запущено колесо

невзгод и болезней,

благосостояние тщетно

и не приводит ни к чему,

судьба следует по пятам

тайно и неусыпно

за каждым, как чума;

но не задумываясь

я поворачиваюсь незащищённой спиной

к твоему злу.

И в здоровье,

и в делах

судьба всегда против меня,

потрясая

и разрушая,

всегда ожидая своего часа.

В этот час,

не давая опомниться,

зазвенят страшные струны;

ими опутан

и сжат каждый,

и каждый плачет со мной!

Хор начинается с торжественной преамбулы tutti в твёрдом, решительном характере (4 такта).

Форма сочинения строфическая – А, А1.

Мелодическая линия представлена отдельными мотивами, каждый звук в которых исполняется на staccato. Главным в этом хоре будет слово, которое имеет воздействующий характер на слушателя.

Размер – 3/1 (в духе записи эпохи Возрождения). Темп указан обозначением характера – Pesante (тяжеловесно), = 60, длительности крупные, все ноты акцентированы, что подчеркивает торжественный характер. В третьем такте, во вступлении, стоит указание poco stringendo (немного ускоряя), связанное с текстом (statu variabilis – ты изменчива), а также с завершением вступительного раздела и каденцией в следующем такте.

В четвертом такте меняются характер и размер (3/2) ускоряется темп ( = 120–132). При общем размере 3/2 пульсация оркестра идёт по четвертным длительностям, а хора – по половинным (это связано с текстом), при этом «общие» сильные доли у хора и оркестра совпадают через каждые два такта. Этот раздел выдержан в динамике pp.

Следующий контрастный раздел – А1 (Sors salutis et virtutis – И в здравии, и в делах) сопоставляется с предыдущим и звучит в нюансе f, со сменой темпа ( = 144). Он предвосхищает грандиозную кульминацию в ff. Финальный аккорд в октавный унисон (последние 9 тактов) совпадает с последней сменой темпа ( = 160 ).

Основная масштабно-тематическая структура этих разделов – суммирование музыкальных мотивов (2+2+4 такта), это связано со смысловым значением текста.

Хор начинается в d-moll и торжественно завершается в одноимённом мажоре (D-dur). Это связано с искусством эпохи Возрождения.

Фактура гомофонно-гармоническая.

Тип хора – смешанный, вид – четырёхголосный. Сопрано с тенорами и альты с басами часто поют в октавный унисон, иногда их мелодические линии соединяются. Во вступлении и в кульминации есть divisi у сопрано и у теноров, при этом они поют в высокой тесситуре.

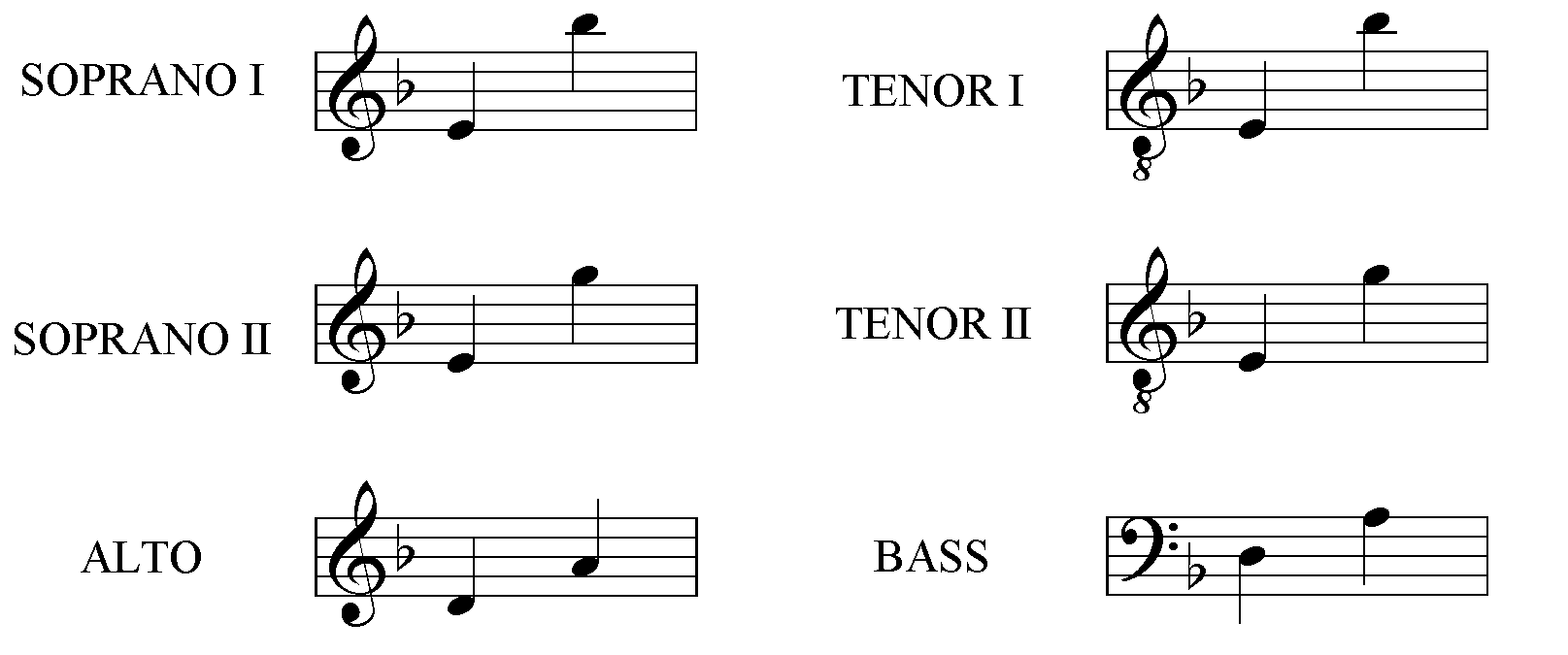

Диапазоны хоровых партий:

Дыхание общехоровое и цепное.

Исполнительские трудности заключаются в чёткой дикции, точном исполнении созвучий при полиметрии. Важен хоровой строй, выверенное звучание октавных унисонов.

Как для исполнителей, так и для дирижёра очень важно ясное понимание метроритма, а также концепции развития и характера.

Дирижёрские трудности:

-

Донести и выдержать характер произведения.

-

Чёткий показ вступлений и снятий.

-

Показать вступление оркестра в характере сочинения.

-

Показ динамики.