- •Повстречался сын с отцом

- •Творческий путь г.Свиридова.

- •Характеристика творчества и основные черты стиля г.Свиридова.

- •Жизненный путь и основные черты творчества а.Прокофьева

- •Пять хоров на слова русских поэтов г.Свиридова.

- •Разбор хора "Повстречался сын с отцом". Музыкально-теоретический анализ.

- •Анализ исполнительских средств выразительности.

- •Вокально-хоровой анализ.

Разбор хора "Повстречался сын с отцом". Музыкально-теоретический анализ.

В любом анализе произведения композитора XX столетия очень остро стоит вопрос музыкальной формы. Творчество Свиридова в этом отношении не исключение. Как говорилось ранее, он пользуется, главным образом, простыми двух- и трёхчастными формами, широко применяет вариационность, однако в каждом конкретном случае форма очень нестандартна, индивидуальна и, как правило, диктуется литературным текстом, его метро-ритмической организацией, драматургией и прочими аспектами. Сам Свиридов неоднократно формулировал своё творческое кредо: предельная спаянность слова и музыки, "словоцентризм, основанный не столько на творческом влечении, сколько на мировоззрении, в котором Слово играло решающую роль" [А.Белоненко "Из чего рождается гармония" // "Георгий Свиридов. Музыка как судьба", М.2002, стр.15].

Рассматриваемый хор написан в строфической форме со сквозным развитием. В хоре две больших части. Первая строится на сопоставлении контрастных по тематизму эпизодов, что было изначально заложено в поэтическом тексте. Свиридов всё больше и больше сглаживает контрасты между эпизодами: музыкальный материал становится более одноплановым, развитие сюжета - более динамичным, что подчёркивается постепенным ускорением темпа, - и наступает кульминация. Интересно использование композитором темпа как дополнительного выразительного средства. Темпу в какой-то степени придаётся характер нюанса, меняющегося в зависимости от описываемых событий и положения относительно кульминации. Во второй части строфичность значительно менее очевидна. Расчленённость формы более чёткая: четыре строфы стихотворения укладываются в форму периода повторного строения, каждое предложение которого - восьмитакт и за которым следует небольшое заключение.

В целом, первая часть воспринимается как основная, а вторая – как послесловие. Это связано с тем, что первая часть менее устойчива тонально, более развита в тематическом отношении, и содержит в себе главные компоненты сюжета: завязку, развитие, кульминацию и развязку. Вторая часть статичнее, в ней нет такого обилия тем, как в первой части, нет приковывающего внимание сюжетного развития, однако очевидно, что философское осмысление событий происходит именно во второй части. Тема второй части представляет собой видоизменённую интонацию запева мужского хора, открывавшего произведение, однако изменения столь разительны, что мелодия воспринимается как нечто новое и ранее не звучавшее. Таким образом, несмотря на полярность при восприятии, обе части хора внутренне родственны, и представляют собой две половины единого целого.

Первый эпизод ("И поныне на вспомине…" такты 1 - 9, пример 1) представляет собой однотональный период единого строения. Тема запева, которая проводится у мужского хора практически в унисон, опирается на интонации народной песни. Мелодическая линия сильно изломана, захватывает широкий диапазон. Пунктирный ритм и опора мелодии на восходящие квартовые скачки придают мелодии волевой характер и вызывают ассоциации с песнями донского казачества. Тональность F-dur - достаточно светлая по окраске, в музыкальной литературе часто встречается в связи с образами природы, как воплощения спокойствия и величия. В гармонии противопоставляются субдоминанта и тоника в основном виде, что ещё раз подчёркивает связь с русским фольклором. Наряду с периодически встречающимся пунктирным ритмом в первом эпизоде достаточно много и ровных длительностей, что вместе с умеренным темпом явно говорит о проводимой композитором параллели с былинным эпосом. Размер 4/4 добавляет ощущение маршевости, которое подчёркивается энергичной динамикой (f на протяжении всего построения). Неожиданным появлением двух тактов с размером 3/4 и 2/4 композитор делает смысловой акцент на фразе "Повстречался сын с отцом", с которой начинается завязка драматического действия.

Пример

1

Пример

1

Второй эпизод, исполняемый женским хором (такты 10 - 17, пример №2), ярко контрастен первому. По структуре это однотональный период из двух предложений неповторного строения. Мелодический язык эпизода женского хора близок протяжной лирической русской народной песне. Мелодии крайних партий (в данном случае это сопрано-I и альты-II) сильно отличаются друг от друга, но вместе с тем взаимно друг друга дополняют. Среди черт, характерных для народной песни, следует отметить элементы подголосочной полифонии с присущим ей заполнением протяжённой длительности в одном голосе более мелкими длительностями в другом. Когда гармонический склад письма начинает преобладать над подголосочной полифонией, мы видим широкое использование движения параллельными трезвучиями в рамках натурального и фригийского ре-минора. Второй эпизод так же, как и запев, отличает обилие плагальных гармоний. В отличие от запева мужского хора, этот эпизод исполняется в более спокойном нюансе (mf), ему присуща описательность, а не повествовательность, как это было в запеве. Тем не менее, это не отвлекает слушателя от хода событий. Ускорение темпа придают ему некоторую тревожность, которая и готовит последующее развитие.

Пример

2

Пример

2

Третий и четвёртый эпизоды - сцена схватки - центральный момент всего произведения. В них Свиридов переходит от повествовательности, преобладавшей вначале, к непосредственному изображению событий музыкальными средствами. В третьем эпизоде поэтический текст ("Ветер шёл походкой шаткой", такты 18 – 25, пример №3) подчёркивается маршеобразным характером музыки: чаще используется пунктирный ритм в сочетании с движением ровными четвертными и восьмыми длительностями. Особенной яркостью отличается момент схватки ("Сын привстал на стременах", такт 24, пример №3). Наряду с нюансом ff, приобретающим здесь оттенок ужаса, Свиридов пользуется приёмом "растягивания" музыкальной ткани, сдерживая темп и вводя в ритмический рисунок триоль, ранее не встречавшуюся. Музыка как бы замирает от страха. Несколько позже в момент кульминации ("Покатилась по долине голова сыновняя", такты 30 - 35, пример №4) мелодия, начинающаяся из вершины-источника, проводится сначала мелкими, а затем всё более крупными длительностями, что, опять же, подчёркивает поэтический текст и одновременно рисует яркую картину трагического исхода поединка.

В третьем эпизоде ("Ветер шёл походкой шаткой", такты 18 - 25, пример №3) впервые звучит смешанный хор. По характеру эпизод близок запеву, но в музыкальном материале происходят существенные изменения: шире становятся скачки, чаще используется пунктирный ритм; в целом, звучание эпизода жёстче. Большинство черт, сближавших запев с былинным эпосом, исчезает, на первый план выходит схватка отца и сына. Особенность фактуры состоит в том, что Свиридов прибегает к приёму дублирования голосов: сопрано дублируют тенора, альтов - басы. Это придаёт звучанию хора насыщенность и даже некоторую тяжеловесность, особенно в те моменты, когда идёт движение параллельными трезвучиями. Рост напряжения передаётся и постепенным повышением тесситуры. В момент наивысшего напряжения ("Сын привстал на стременах", такт 24) фраза неожиданно обрывается в момент звучания доминантового трезвучия. Тональный план эпизода отличается неустойчивостью, "шаткостью". Движение идёт от миксолидийского Фа-мажора в сторону фригийского ре-минора через соль-минор, До-мажор и Ля-мажор. Звучность постепенно нарастает, тесситура повышается, подготавливая тем самым появление кульминации.

Пример

3

Пример

3

Несмотря на отчётливую границу формы, четвёртый эпизод ("Распустила хвост павлиний…", такты 26 - 37, пример №4) воспринимается как продолжение третьего - отчасти из-за того, что "повисшая" доминантовая гармония в конце предыдущего эпизода разрешается после паузы в ре-минор. В эпизоде продолжает ускоряться темп, звучание хора с каждым звуком становится всё более напряжённым, накопившийся эмоциональный заряд выплёскивается в кульминации. Тематизм четвёртого эпизода перекликается с запевом мужского хора, что позволяет говорить о чертах репризности внутри первой части.

Пример

4

Пример

4

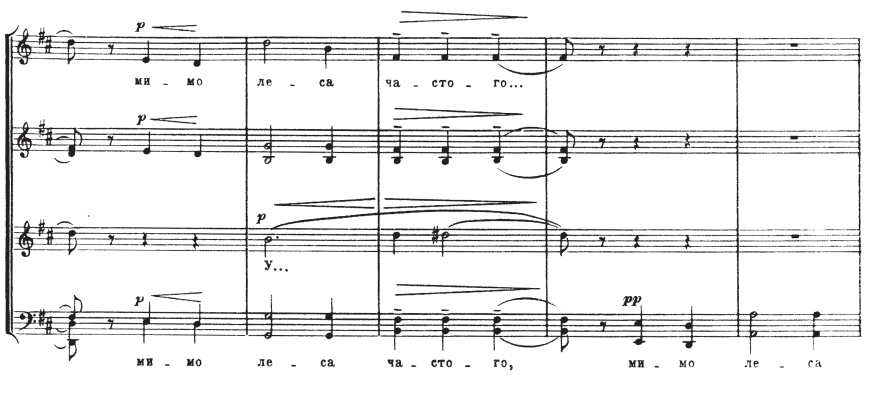

Вторая часть словно возникает из тишины, в которой растворился вздох сопрано. Текст второй части не имеет внутреннего сюжета, он сугубо описателен. Основной смысл содержится в музыке. Вторая часть ("По цветам, по медуницам", такты 38 - 60, пример №5) с точки зрения формы представляет собой период из двух предложений повторного строения с дополнением. Тема исполняется женским хором (сначала альтами, затем сопрано). В ней трудно узнать тему запева мужского хора, - так сильно она изменена. По сравнению с запевом, вторая часть исполняется почти вдвое медленнее, меняется размер, нюанс, стиль письма и фактура, - словом, все выразительные средства.

Пример 5

Несмотря на внешнюю статичность, внутри второй части есть своя линия развития, но в отличие от первой, цель движения – успокоение. В первом предложении ("По цветам, по медуницам", такты 38 – 44) большим и стремительным нарастанием динамики проводится параллель с возгласом сопрано в конце предыдущего эпизода. Это отголосок минувших событий, плач по убитому.

Основная тема второй части спокойна, созерцательна. Она захватывает большой диапазон (для удобства исполнения и достижения необходимой ровности звучания она передаётся из партии альтов в сопрано). В ритмическом рисунке преобладают четвертные ноты, полностью отсутствует пунктирный ритм, придававший остроту и напряжение музыкальному материалу предыдущей части. На протяжении всего раздела композитор строго придерживается принципов гомофонно-гармонического склада письма.