- •Едеральное агентство по образованию

- •Оглавление

- •Раздел 1. Элементы теории множеств 8

- •Раздел 2. Элементы комбинаторики 20

- •Раздел 3. Алгебра логики 36

- •Раздел 4. Синтез управляющих систем 62

- •Раздел 5. Теория графов 77

- •Введение

- •Раздел 1 элементы теории множеств

- •1.1. Множества и операции над ними

- •1.2. Алгебра множеств

- •1.3. Разбиение множества на подмножества

- •1.4. Кортежи и декартово произведение множеств

- •1.5. Отображение множеств

- •1.6. Отношения

- •1.7. Свойства бинарных отношений

- •1.8. Алгебра подмножеств

- •1.9. Задания для самостоятельной работы

- •Раздел 2 элементы комбинаторики

- •2.1. Комбинаторика

- •2.2. Различные комбинаторные соотношения

- •2.3. Свойства биномиальных коэффициентов. Биномиальная теорема. Полиномиальная теорема

- •2.4. Принцип включения и исключения

- •2.5. Формула решета

- •2.6. Производящие функции

- •2.7. Производящие функции числа основных комбинаторных объектов

- •2.8. Задания для самостоятельной работы

- •Раздел 3 алгебра логики

- •3.1. Булевы функции

- •3.2. Формулы

- •3.3. Сопоставление формулам над множеством функций

- •3.4. Свойства элементарных функций

- •3.5. Разложение булевых функций

- •3.6. Совершенная д. Н. Ф., совершенная к. Н. Ф.

- •3.7. Полные системы

- •3.8. Примеры полных систем

- •3.9. Полиномы Жегалкина

- •3.10. Единственность представления булевых функций полиномами Жегалкина

- •3.11. Методы построения полиномов

- •I. Метод построения с помощью таблицы.

- •II. Метод неопределенных коэффициентов.

- •III. Метод суперпозиции.

- •3.12. Замыкание. Свойства операции замыкания. Замкнутые классы

- •3.13. Классы и их свойства

- •3.14. Линейные функции и их свойства

- •3.15. Принцип двойственности

- •3.16. Самодвойственные функции, их свойства

- •3.17. Лемма о несамодвойственной функции

- •3.18. Монотонные функции, их свойства

- •3.19. Лемма о немонотонной функции

- •3.20. Теорема о полноте в р2

- •3.21. Предполные классы

- •3.22. Возможность выделить из любой полной системы полную подсистему, состоящую из не более чем 4-х функций

- •3.23. Представление о результатах Поста

- •3.24. Задания для самостоятельной работы

- •Раздел 4 синтез управляющих систем

- •4.1. Схемы из функциональных элементов

- •4.2. Определение схем из функциональных элементов

- •4.3. Основные понятия и определения

- •4.4. Возможность реализации любой функции алгебры логики сфэ

- •4.5. Простейшие методы синтеза

- •4.6. Метод Шеннона

- •4.7. Асимптотически наилучший метод (метод о.Б. Лупанова)

- •4.8. Задания для самостоятельной работы

- •Раздел 5 теория графов

- •5.1. Элементы теории графов

- •5.2. Основные понятия и определения

- •5.3. Способы задания графа

- •5.4. Некоторые соотношения в графе

- •5.5. Перечисление графов

- •5.6. Оценка числа неизоморфных графов с p вершинами

- •5.7. Оценка числа неизоморфных графов с q ребрами

- •5.8. Укладки графов. Укладка графов в трехмерном пространстве

- •5.9. Планарность. Формула Эйлера для плоских графов

- •5.10. Следствия из формулы Эйлера для плоских графов

- •5.11. Операция подразделения ребра

- •5.12. Гомеоморфность графов

- •5.13. Теорема Понтрягина-Куратовского

- •5.14. Деревья и их свойства

- •5.15. Деревья и операции над ними

- •5.16. Оценка числа неизоморфных корневых деревьев на p вершинах

- •5.17. Задания для самостоятельной работы

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Михеева Елизавета Алексеевна

4.7. Асимптотически наилучший метод (метод о.Б. Лупанова)

Асимптотически наилучший метод синтеза схем предложен О.Б. Лупановым в 1958 г.

Теорема

3. L(n)

![]() (1

+ O(

(1

+ O(![]() )).

)).

Доказательство теоремы строится из двух частей.

1. Специальное представление функций

Функция

f(x1,

…, xn)

может быть задана таблицей 1, в которой

значение f(1,…,n)

функции f на наборе (1,…,

![]() ,

,![]() ,…,n)

помещается на пересечении столбца,

соответствующего (1,…,n-k),

и строки, соответствующей (

,…,n)

помещается на пересечении столбца,

соответствующего (1,…,n-k),

и строки, соответствующей (![]() ,…,n):

,…,n):

1

1 x1

0

n-k

xn-k

xn-k+1

…

xn

0

1

0

… 0

S

S

n-k+1

…

n

S

S

1

…

1

f(1,

…, n-k,

n-k+1,

…, n)

,

Таблица 1

Разобьем

строки таблицы 1 на полосы A![]() ,…,A

,…,A![]() по S строк в полосе (последняя полоса

может содержать меньшее число строк).

Ясно, что

по S строк в полосе (последняя полоса

может содержать меньшее число строк).

Ясно, что

p

![]() +1.

+1.

Пусть

f![]() – функция, совпадающая с f на полюсе A

– функция, совпадающая с f на полюсе A![]() и равная 0 вне этой полосы. Очевидно, что

f(x1,

…, xn)

=

и равная 0 вне этой полосы. Очевидно, что

f(x1,

…, xn)

=

![]() f

f![]() (x1,

…, xn)

=

(x1,

…, xn)

=

![]()

![]()

![]() =

=

![]()

![]()

![]()

![]() .

(6)

.

(6)

Заметим,

что в (6) каждая из функций f![]() (1,…,

(1,…,

![]() ,

,![]() )

задается одним столбцом таблицы для

функции f

)

задается одним столбцом таблицы для

функции f![]() и поэтому принимает значение 1 не более

чем на S наборах, так как функция f

и поэтому принимает значение 1 не более

чем на S наборах, так как функция f![]() совпадает с функциейf

только на полосе A

совпадает с функциейf

только на полосе A![]() и равна нулю вне этой полосы. Таким

образом, число различных функций

f

и равна нулю вне этой полосы. Таким

образом, число различных функций

f![]() (1,…,

(1,…,![]() ,

,![]() )

(при фиксированном i) не превосходит 2

)

(при фиксированном i) не превосходит 2![]() .

.

2. Метод синтеза

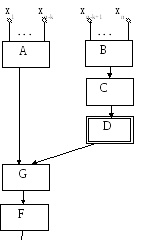

Схема S для функции f (x1, …, xn), заданной таблицей 1, строится на основе её представления (6) и состоит из 6 блоков (рис. 6):

1)

Блок А реализует Q![]() (x

(x![]() ,…,x

,…,x![]() ),

причем L(A)(n-k)

),

причем L(A)(n-k)![]() 2

2![]() .

.

2)

Блок B реализует Q![]() (x

(x![]() ,…,x

,…,x![]() ),

причем L(B)

k

),

причем L(B)

k![]() 2

2![]() .

.

3)

Блок C реализует все различные функции

f![]() (1,…,

(1,…,

![]() ,

,![]() ),

тогда L(С) p

),

тогда L(С) p![]() S

S![]() 2

2![]() .

.

4)

Блок D

реализует все функции

![]()

![]() =

=![]() ,

тогда L(D)

p

,

тогда L(D)

p![]() 2

2![]() .

.

5)

Блок G осуществляет умножение

![]() ,

поэтомуL(G)=2

,

поэтомуL(G)=2![]()

6)

Наконец, блок F реализует функцию f(x1,

…, xn)

как дизъюнкцию функций, реализованных

блоком G. L(F)

2![]() .

.

S :

:

Рис. 6

Итак,

L(S) = L(A)+L(B)+L(C)+L(D)+L(G)+L(F)(n-k)*

2![]() +

k*2

+

k*2![]() +

+p*S*2

+

+p*S*2![]() +

p* 2

+

p* 2![]() +2

+2![]() = (n-k+1)* 2

= (n-k+1)* 2![]() +k*2

+k*2![]() +

p*S*2

+

p*S*2![]() +

p* 2

+

p* 2![]() =

=

= (n-k+1)*2![]() +k*2

+k*2![]() +p*(2

+p*(2![]() +S*2

+S*2![]() )(n-k+1)*2

)(n-k+1)*2![]() +k*2

+k*2![]() +(

+(![]() +1)*(2

+1)*(2![]() +

S*2

+

S*2![]() ).

).

Положив

k

= [3 log

n],

s

= [n-5

log

n]

получим L(S)

![]() (1

+ O(

(1

+ O(![]() ))

и L(n)

))

и L(n)

![]() (1

+ O(

(1

+ O(![]() )).

Теорема полностью доказана.

)).

Теорема полностью доказана.

Т

![]() .

.

Теорема

5 (как следствие

теорем 3 и 4). L(n)

![]() .

.

Замечание. Описанный метод синтеза в теореме 3 является асимптотически наилучшим.