- •Челябинск

- •2002 Предисловие

- •От издательства

- •Часть 1 Операционные системы и среды

- •Глава 1 Основные понятия Понятие операционной среды

- •Понятия вычислительного процесса и ресурса

- •Диаграмма состояний процесса

- •Реализация понятия последовательного процесса в ос

- •Процессы и треды

- •Прерывания

- •Основные виды ресурсов

- •Классификация операционных систем

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Глава 2 Управление задачами и памятью в операционных системах

- •Планирование и диспетчеризация процессов и задач Стратегии планирования

- •Дисциплины диспетчеризации

- •Вытесняющие и не вытесняющие алгоритмы диспетчеризации

- •Качество диспетчеризации и гарантии обслуживания

- •Диспетчеризация задач с использованием динамических приоритетов

- •Память и отображения, виртуальное адресное пространство

- •Простое непрерывное распределение и распределение с перекрытием (оверлейные структуры)

- •Распределение статическими и динамическими разделами

- •Разделы с фиксированными границами

- •Разделы с подвижными границами

- •Сегментная, страничная и сегментно-страничная организация памяти

- •Сегментный способ организации виртуальной памяти

- •Страничный способ организации виртуальной памяти

- •Сегментно-страничный способ организации виртуальной памяти

- •Распределение оперативной памяти в современных ос для пк

- •Распределение оперативной памяти вMs-dos

- •Распределение оперативной памяти вMicrosoftWindows95/98

- •Распределение оперативной памяти вMicrosoftWindowsNt

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Глава 3 Особенности архитектуры микропроцессоровi80x86

- •Реальный и защищённый режимы работы процессора

- •Новые системные регистры микропроцессоров i80x86

- •Адресация в 32-разрядных микропроцессорахi80х86 при работе в защищённом режиме Поддержка сегментного способа организации виртуальной памяти

- •Поддержка страничного способа организации виртуальной памяти

- •Режим виртуальных машин для исполнения приложений реального режима

- •Защита адресного пространства задач

- •Уровни привилегий для защиты адресного пространства задач

- •Механизм шлюзов для передачи управления на сегменты кода с другими уровнями привилегий

- •Система прерываний 32-разрядных микропроцессоровi80x86

- •Работа системы прерываний в реальном режиме работы процессора

- •Работа системы прерываний в защищённом режиме работы процессора

- •Обработка прерываний в контексте текущей задачи

- •Обработка прерываний с переключением на новую задачу

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Глава 4 Управление вводом/выводом и файловые системы

- •Основные понятия и концепции организации ввода/вывода в ос

- •Режимы управления вводом/выводом

- •Закрепление устройств, общие устройства ввода/вывода

- •Основные системные таблицы ввода/вывода

- •Синхронный и асинхронный ввод/вывод

- •Кэширование операций ввода/вывода при работе с накопителями на магнитных дисках

- •Функции файловой системы ос и иерархия данных

- •Структура магнитного диска (разбиение дисков на разделы)

- •Файловая системаFat

- •Структура загрузочной записиDos

- •Файловые системыVfaTиFat32

- •Файловая система hpfs

- •Файловая система ntfs (New Technology File System)

- •Основные возможности файловой системы ntfs

- •Структура тома с файловой системой ntfs

- •Возможности файловой системыNtfSпо ограничению доступа к файлам и каталогам

- •Основные отличияFaTи ntfs

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Задания

- •Глава 5 Архитектура операционных систем и интерфейсы прикладного

- •Принцип функциональной избирательности

- •Принцип генерируемости ос

- •Принцип функциональной избыточности

- •Принцип виртуализации

- •Принцип независимости программ от внешних устройств

- •Принцип совместимости

- •Принцип открытой и наращиваемой ос

- •Принцип мобильности (переносимости)

- •Принцип обеспечения безопасности вычислений

- •Микроядерные операционные системы

- •Монолитные операционные системы

- •Требования, предъявляемые к ос реального времени

- •Мультипрограммность и многозадачность

- •Приоритеты задач (потоков)

- •Наследование приоритетов

- •Синхронизация процессов и задач

- •Предсказуемость

- •Принципы построения интерфейсов операционных систем

- •Интерфейс прикладного программирования

- •Реализация функцийApIна уровне ос

- •Реализация функцийApIна уровне системы программирования

- •Реализация функцийApIс помощью внешних библиотек

- •Платформенно-независимый интерфейс posix

- •Пример программирования в различныхApiос

- •Текст программы дляWindows(WinApi)

- •Текст программы дляLinux(posixapi)

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Глава 6 Проектирование параллельных взаимодействующих вычислительных процессов

- •Независимые и взаимодействующие вычислительные процессы

- •Средства синхронизации и связи при проектировании взаимодействующих вычислительных процессов

- •Использование блокировки памяти при синхронизации параллельных процессов

- •Возможные проблемы при организации взаимного исключения посредством использования только блокировки памяти

- •Алгоритм Деккера

- •Синхронизация процессов посредством операции «проверка и установка»

- •Семафорные примитивы Дейкстры

- •Мьютексы

- •Использование семафоров при проектировании взаимодействующих вычислительных процессов

- •Задача «поставщик – потребитель»

- •Пример простейшей синхронизации взаимодействующих процессов

- •Решение задачи «читатели – писатели»

- •Мониторы Хоара

- •Почтовые ящики

- •Конвейеры и очереди сообщений Конвейеры (программные каналы)

- •Очереди сообщений

- •Примеры создания параллельных взаимодействующих вычислительных процессов

- •Пример создания многозадачного приложения с помощью системы программированияBorlandDelphi

- •Пример создания комплекса параллельных взаимодействующих программ, выступающих как самостоятельные вычислительные процессы

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Глава 7 Проблема тупиков и методы борьбы с ними

- •Понятие тупиковой ситуации при выполнении параллельных вычислительных процессов

- •Примеры тупиковых ситуаций и причины их возникновения

- •Пример тупика на ресурсах типаCr

- •Пример тупика на ресурсах типаCRиSr

- •Пример тупика на ресурсах типаSr

- •1: P(s2); 5: p(s1);

- •Формальные модели для изучения проблемы тупиковых ситуаций

- •Сети Петри

- •Вычислительные схемы

- •Модель пространства состояний системы

- •Методы борьбы с тупиками

- •Предотвращение тупиков

- •Обход тупиков

- •Обнаружение тупика

- •Обнаружение тупика посредством редукции графа повторно используемых ресурсов

- •Методы обнаружения тупика по наличию замкнутой цепочки запросов

- •Алгоритм обнаружения тупика по наличию замкнутой цепочки запросов

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Глава 8 Современные операционные системы

- •Семейство операционных системUnix Общая характеристика семейства операционных систем unix, особенности архитектуры семейства осunix

- •Основные понятия системыUnix

- •Виртуальная машина

- •Пользователь

- •Интерфейс пользователя

- •Привилегированный пользователь

- •Команды и командный интерпретатор

- •Процессы

- •Функционирование системыUnix

- •Выполнение процессов

- •Подсистема ввода/вывода

- •Перенаправление ввода/вывода

- •Файловая система

- •Структура файловой системы

- •Защита файлов

- •Межпроцессные коммуникации вUnix

- •Сигналы

- •Семафоры

- •Программные каналы

- •Очереди сообщений

- •Разделяемая память

- •Вызовы удаленных процедур (rpc)

- •Операционная системаLinux

- •Семейство операционных систем os/2WarpкомпанииIbm

- •Особенности архитектуры и основные возможности os/2Warp

- •Особенности интерфейса os/2Warp

- •Серверная операционная система os/2Warp4.5

- •Сетевая ос реального времениQnx

- •Архитектура системыQnx

- •Основные механизмы qnx для организации распредёленных вычислений

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Приложение а Тексты программы параллельных взаимодействующих задач

- •Приложение б Тексты программ комплекса параллельных взаимодействующих приложений

- •Текст программы а

- •Текст программы в

- •Текст программы d

- •Текст программы g

- •Список литературы

- •Часть 1 6

- •Глава 5 Архитектура операционных систем и интерфейсы прикладного 240

- •Глава 6 Проектирование параллельных взаимодействующих вычислительных 279

- •Глава 7 Проблема тупиков и методы 348

- •Глава 8 Современные операционные 391

Пример тупика на ресурсах типаSr

Предположим, что существуют два процесса ПР1 и ПР2, разделяющих два ресурса типа SR:R1 иR2. Пусть взаимное исключение доступов к этим ресурсам реализуется с помощью семафоровS1 иS2 соответственно. Процессы ПР1 и ПР2 обращаются к ресурсам следующим образом [37] (рис. 7.3):

Процесс ПР1 Процесс ПР2

: :

1: P(s2); 5: p(s1);

: :

2: P(S1); 6: P(S2);

: :

3: V(S1); 7: V(S1);

: :

4: V(S2); 8: V(S2);

: :

Рис. 7.3.Пример последовательности операторов для двух процессов, которые

могут привести к тупиковой ситуации

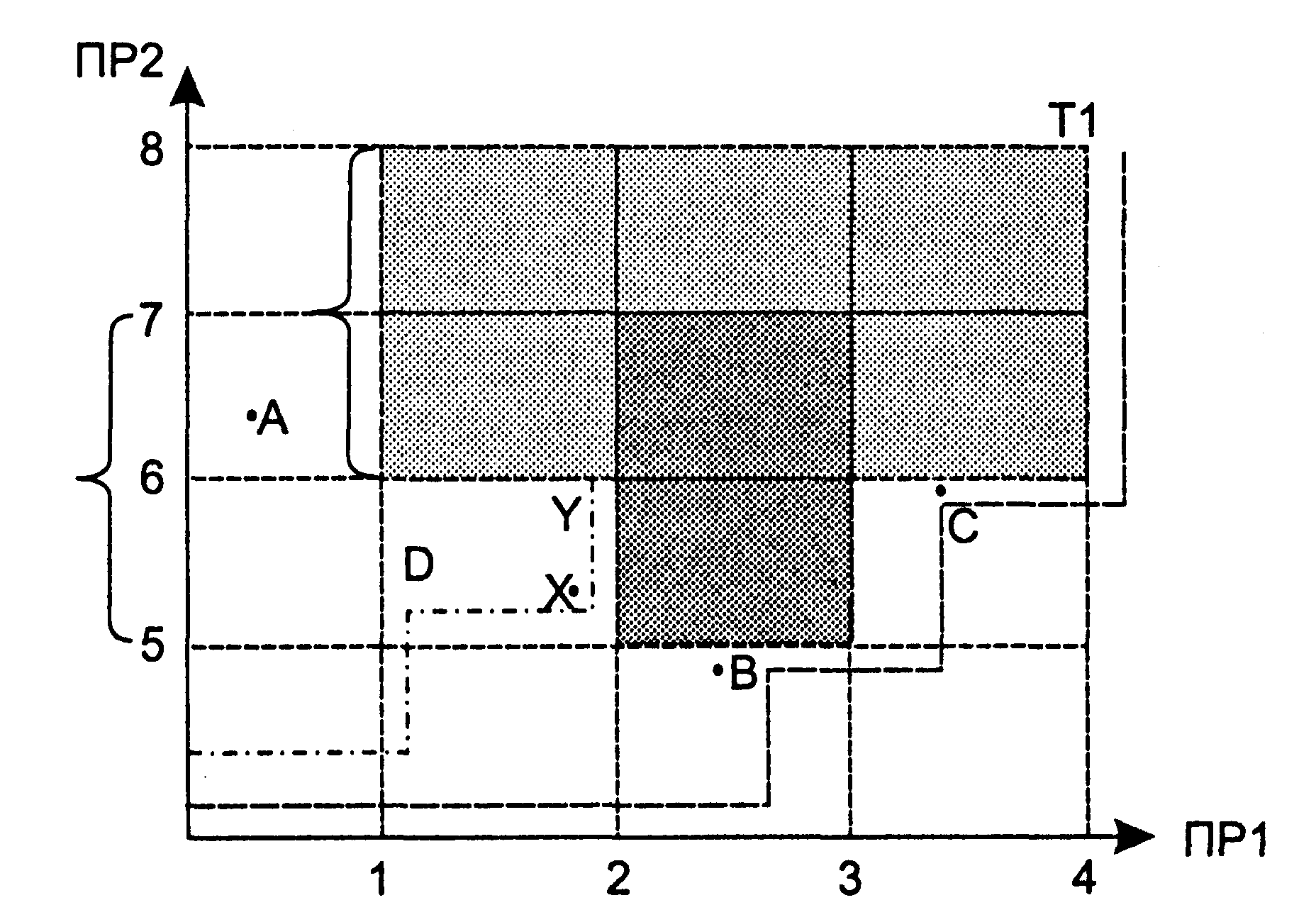

Здесь несущественные (с точки зрения обращения к ресурсам) детали опущены. Считаем, что оба семафора первоначально установлены в единицу. Пространство возможных вычислений приведено на рис. 7.4.

Горизонтальная ось задаёт выполнение процесса ПР1, вертикальная – ПР2. Вертикальные линии, пронумерованные от 1 до 4, соответствуют операторам 1– 4 процесса ПР1. Аналогично горизонтальные линии, пронумерованные от 5 до 8, соответствуют операторам 5 – 8 программы ПР2. Точка на плоскости определяет состояние вычислений в некоторый момент времени. Так, точка А соответствует ситуации, при которой ПР1 начал исполнение, но не достиг оператора 1, а ПР2 выполнил оператор 6, но не дошел до оператора 7. По мере выполнения точка будет двигаться горизонтально вправо, если исполняется ПР1, и вертикально вверх, если исполняется ПР2.

Интервалы исполнения, во время которых ресурсы R1 и R2 используются каждым процессом, показаны с помощью фигурных скобок. Линии 1 – 8 делят пространство вычислений на 25 прямоугольников, каждый из которых задаёт состояние вычислений. Закрашенные серым цветом состояния являются недостижимыми из-за взаимного исключения ПР1 и ПР2 при доступе к ресурсам R1 и R2.

Рассмотрим последовательность исполнения 1–2–5–3–6–4–7–8, представленную траекторией Т1. Когда процесс ПР2 запрашивает ресурс R1 (оператор 5), ресурс недоступен (оператор выполнен, семафор закрыт). Поэтому процесс ПР2 заблокирован в точке В. Как только процесс ПР1 достигнет оператора 3, процесс ПР2 деблокируется по ресурсу R1. Аналогично в точке С процесс ПР2 будет заблокирован при попытке доступа к ресурсуR2 (оператор 6). Как только процесс ПР1 достигнет оператора 4, процесс ПР2 деблокируется по ресурсу R2.

Если

же, например, выполняется последовательность

1–5–2–6, то процесс ПР1 заблокируется в

точке Х при выполнении оператора 2, а

процесс ПР2 заблокируется в точке Yпри выполнении оператора 6. При этом

процесс ПР1 ждёт, когда процесс ПР2

выполнит оператор 7, а ПР2 ждёт, когда

ПР1 выполнит оператор 4. Оба процесса

будут находиться в тупике, ни ПР1, ни ПР2

не могут закончить выполнение. При этом

все ресурсы, которые получили ПР1 и ПР2,

становятся недоступными для других

процессов, что резко снижает возможности

вычислительной системы по обслуживанию

их. Отметим одно очень важное

обстоятельство: тупик будет неизбежным,

если вычисления зашли в прямоугольникD, являющийся крит ическим

состоянием.

ическим

состоянием.

Рис. 7.4.Пространство состояний системы двух параллельных конкурирующих процессов

Для того чтобы возник тупик, необходимо, чтобы одновременно выполнялись четыре условия [37, 92]:

взаимного исключения, при котором процессы осуществляют монопольный доступ к ресурсам;

ожидания, при котором процесс, запросивший ресурс, ждёт до тех пор, пока запрос не будет удовлетворен, при этом удерживая ранее полученные ресурсы;

отсутствия перераспределения, при котором ресурсы нельзя отобрать у процесса, если они ему уже выделены;

кругового ожидания, при котором существует замкнутая цепь процессов, каждый из которых ждёт ресурс, удерживаемый его предшественником в этой цепи.

Проанализировав содержательный смысл этих четырех условий, легко убедиться, что все они выполняются в точке Y (см. рис. 7.4).