- •Челябинск

- •2002 Предисловие

- •От издательства

- •Часть 1 Операционные системы и среды

- •Глава 1 Основные понятия Понятие операционной среды

- •Понятия вычислительного процесса и ресурса

- •Диаграмма состояний процесса

- •Реализация понятия последовательного процесса в ос

- •Процессы и треды

- •Прерывания

- •Основные виды ресурсов

- •Классификация операционных систем

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Глава 2 Управление задачами и памятью в операционных системах

- •Планирование и диспетчеризация процессов и задач Стратегии планирования

- •Дисциплины диспетчеризации

- •Вытесняющие и не вытесняющие алгоритмы диспетчеризации

- •Качество диспетчеризации и гарантии обслуживания

- •Диспетчеризация задач с использованием динамических приоритетов

- •Память и отображения, виртуальное адресное пространство

- •Простое непрерывное распределение и распределение с перекрытием (оверлейные структуры)

- •Распределение статическими и динамическими разделами

- •Разделы с фиксированными границами

- •Разделы с подвижными границами

- •Сегментная, страничная и сегментно-страничная организация памяти

- •Сегментный способ организации виртуальной памяти

- •Страничный способ организации виртуальной памяти

- •Сегментно-страничный способ организации виртуальной памяти

- •Распределение оперативной памяти в современных ос для пк

- •Распределение оперативной памяти вMs-dos

- •Распределение оперативной памяти вMicrosoftWindows95/98

- •Распределение оперативной памяти вMicrosoftWindowsNt

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Глава 3 Особенности архитектуры микропроцессоровi80x86

- •Реальный и защищённый режимы работы процессора

- •Новые системные регистры микропроцессоров i80x86

- •Адресация в 32-разрядных микропроцессорахi80х86 при работе в защищённом режиме Поддержка сегментного способа организации виртуальной памяти

- •Поддержка страничного способа организации виртуальной памяти

- •Режим виртуальных машин для исполнения приложений реального режима

- •Защита адресного пространства задач

- •Уровни привилегий для защиты адресного пространства задач

- •Механизм шлюзов для передачи управления на сегменты кода с другими уровнями привилегий

- •Система прерываний 32-разрядных микропроцессоровi80x86

- •Работа системы прерываний в реальном режиме работы процессора

- •Работа системы прерываний в защищённом режиме работы процессора

- •Обработка прерываний в контексте текущей задачи

- •Обработка прерываний с переключением на новую задачу

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Глава 4 Управление вводом/выводом и файловые системы

- •Основные понятия и концепции организации ввода/вывода в ос

- •Режимы управления вводом/выводом

- •Закрепление устройств, общие устройства ввода/вывода

- •Основные системные таблицы ввода/вывода

- •Синхронный и асинхронный ввод/вывод

- •Кэширование операций ввода/вывода при работе с накопителями на магнитных дисках

- •Функции файловой системы ос и иерархия данных

- •Структура магнитного диска (разбиение дисков на разделы)

- •Файловая системаFat

- •Структура загрузочной записиDos

- •Файловые системыVfaTиFat32

- •Файловая система hpfs

- •Файловая система ntfs (New Technology File System)

- •Основные возможности файловой системы ntfs

- •Структура тома с файловой системой ntfs

- •Возможности файловой системыNtfSпо ограничению доступа к файлам и каталогам

- •Основные отличияFaTи ntfs

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Задания

- •Глава 5 Архитектура операционных систем и интерфейсы прикладного

- •Принцип функциональной избирательности

- •Принцип генерируемости ос

- •Принцип функциональной избыточности

- •Принцип виртуализации

- •Принцип независимости программ от внешних устройств

- •Принцип совместимости

- •Принцип открытой и наращиваемой ос

- •Принцип мобильности (переносимости)

- •Принцип обеспечения безопасности вычислений

- •Микроядерные операционные системы

- •Монолитные операционные системы

- •Требования, предъявляемые к ос реального времени

- •Мультипрограммность и многозадачность

- •Приоритеты задач (потоков)

- •Наследование приоритетов

- •Синхронизация процессов и задач

- •Предсказуемость

- •Принципы построения интерфейсов операционных систем

- •Интерфейс прикладного программирования

- •Реализация функцийApIна уровне ос

- •Реализация функцийApIна уровне системы программирования

- •Реализация функцийApIс помощью внешних библиотек

- •Платформенно-независимый интерфейс posix

- •Пример программирования в различныхApiос

- •Текст программы дляWindows(WinApi)

- •Текст программы дляLinux(posixapi)

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Глава 6 Проектирование параллельных взаимодействующих вычислительных процессов

- •Независимые и взаимодействующие вычислительные процессы

- •Средства синхронизации и связи при проектировании взаимодействующих вычислительных процессов

- •Использование блокировки памяти при синхронизации параллельных процессов

- •Возможные проблемы при организации взаимного исключения посредством использования только блокировки памяти

- •Алгоритм Деккера

- •Синхронизация процессов посредством операции «проверка и установка»

- •Семафорные примитивы Дейкстры

- •Мьютексы

- •Использование семафоров при проектировании взаимодействующих вычислительных процессов

- •Задача «поставщик – потребитель»

- •Пример простейшей синхронизации взаимодействующих процессов

- •Решение задачи «читатели – писатели»

- •Мониторы Хоара

- •Почтовые ящики

- •Конвейеры и очереди сообщений Конвейеры (программные каналы)

- •Очереди сообщений

- •Примеры создания параллельных взаимодействующих вычислительных процессов

- •Пример создания многозадачного приложения с помощью системы программированияBorlandDelphi

- •Пример создания комплекса параллельных взаимодействующих программ, выступающих как самостоятельные вычислительные процессы

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Глава 7 Проблема тупиков и методы борьбы с ними

- •Понятие тупиковой ситуации при выполнении параллельных вычислительных процессов

- •Примеры тупиковых ситуаций и причины их возникновения

- •Пример тупика на ресурсах типаCr

- •Пример тупика на ресурсах типаCRиSr

- •Пример тупика на ресурсах типаSr

- •1: P(s2); 5: p(s1);

- •Формальные модели для изучения проблемы тупиковых ситуаций

- •Сети Петри

- •Вычислительные схемы

- •Модель пространства состояний системы

- •Методы борьбы с тупиками

- •Предотвращение тупиков

- •Обход тупиков

- •Обнаружение тупика

- •Обнаружение тупика посредством редукции графа повторно используемых ресурсов

- •Методы обнаружения тупика по наличию замкнутой цепочки запросов

- •Алгоритм обнаружения тупика по наличию замкнутой цепочки запросов

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Глава 8 Современные операционные системы

- •Семейство операционных системUnix Общая характеристика семейства операционных систем unix, особенности архитектуры семейства осunix

- •Основные понятия системыUnix

- •Виртуальная машина

- •Пользователь

- •Интерфейс пользователя

- •Привилегированный пользователь

- •Команды и командный интерпретатор

- •Процессы

- •Функционирование системыUnix

- •Выполнение процессов

- •Подсистема ввода/вывода

- •Перенаправление ввода/вывода

- •Файловая система

- •Структура файловой системы

- •Защита файлов

- •Межпроцессные коммуникации вUnix

- •Сигналы

- •Семафоры

- •Программные каналы

- •Очереди сообщений

- •Разделяемая память

- •Вызовы удаленных процедур (rpc)

- •Операционная системаLinux

- •Семейство операционных систем os/2WarpкомпанииIbm

- •Особенности архитектуры и основные возможности os/2Warp

- •Особенности интерфейса os/2Warp

- •Серверная операционная система os/2Warp4.5

- •Сетевая ос реального времениQnx

- •Архитектура системыQnx

- •Основные механизмы qnx для организации распредёленных вычислений

- •Контрольные вопросы и задачи Вопросы для проверки

- •Приложение а Тексты программы параллельных взаимодействующих задач

- •Приложение б Тексты программ комплекса параллельных взаимодействующих приложений

- •Текст программы а

- •Текст программы в

- •Текст программы d

- •Текст программы g

- •Список литературы

- •Часть 1 6

- •Глава 5 Архитектура операционных систем и интерфейсы прикладного 240

- •Глава 6 Проектирование параллельных взаимодействующих вычислительных 279

- •Глава 7 Проблема тупиков и методы 348

- •Глава 8 Современные операционные 391

Средства синхронизации и связи при проектировании взаимодействующих вычислительных процессов

Все известные средства для решения проблемы взаимного исключения основаны на использовании специально введённых аппаратных возможностей, к которым относятся блокировка памяти, специальные команды типа «проверка и установка» и управление системой прерываний, позволяющее организовать такие механизмы, как семафорные операции, мониторы, почтовые ящики и др. С помощью перечисленных средств можно разрабатывать взаимодействующие процессы, при исполнении которых будут корректно решаться все задачи, связанные с проблемой критических интервалов. Рассмотрим эти средства в порядке их появления, а значит, по мере их усложнения, перехода к функциям операционной системы и увеличения предоставляемых ими удобств для пользователя. При этом будем опираться на далеко не новую, но все же ещё достаточно актуальную работу Дейкстры1[28].

Использование блокировки памяти при синхронизации параллельных процессов

Все вычислительные машины и системы (в том числе и с многопортовыми блоками оперативной памяти) имеют такое средство для организации взаимного исключения, как блокировка памяти.Это средство запрещает одновременное исполнение двух (и более) команд, которые обращаются к одной и той же ячейке памяти. Поскольку в некоторой ячейке памяти хранится значение разделяемой переменной, то получить доступ к ней может только один процесс, несмотря на возможное совмещение выполнения команд во времени на различных процессорах (или на одном процессоре, но с конвейерной организацией параллельного выполнения команд).

Механизм блокировки памяти предотвращает одновременный доступ к разделяемой переменной, но не предотвращает чередование доступа. Таким образом, если критические интервалы исчерпываются одной командой обращения к памяти, данного средства может быть достаточно для непосредственной реализации взаимного исключения. Если же критические секции требуют более одного обращения к памяти, то задача становится сложной, но алгоритмически разрешимой. Рассмотрим различные попытки использования механизма блокировки памяти для организации взаимного исключения при выполнении критических интервалов и покажем некоторые важные моменты, пренебрежение которыми приводит к неприемлемым или даже ошибочным решениям.

Возможные проблемы при организации взаимного исключения посредством использования только блокировки памяти

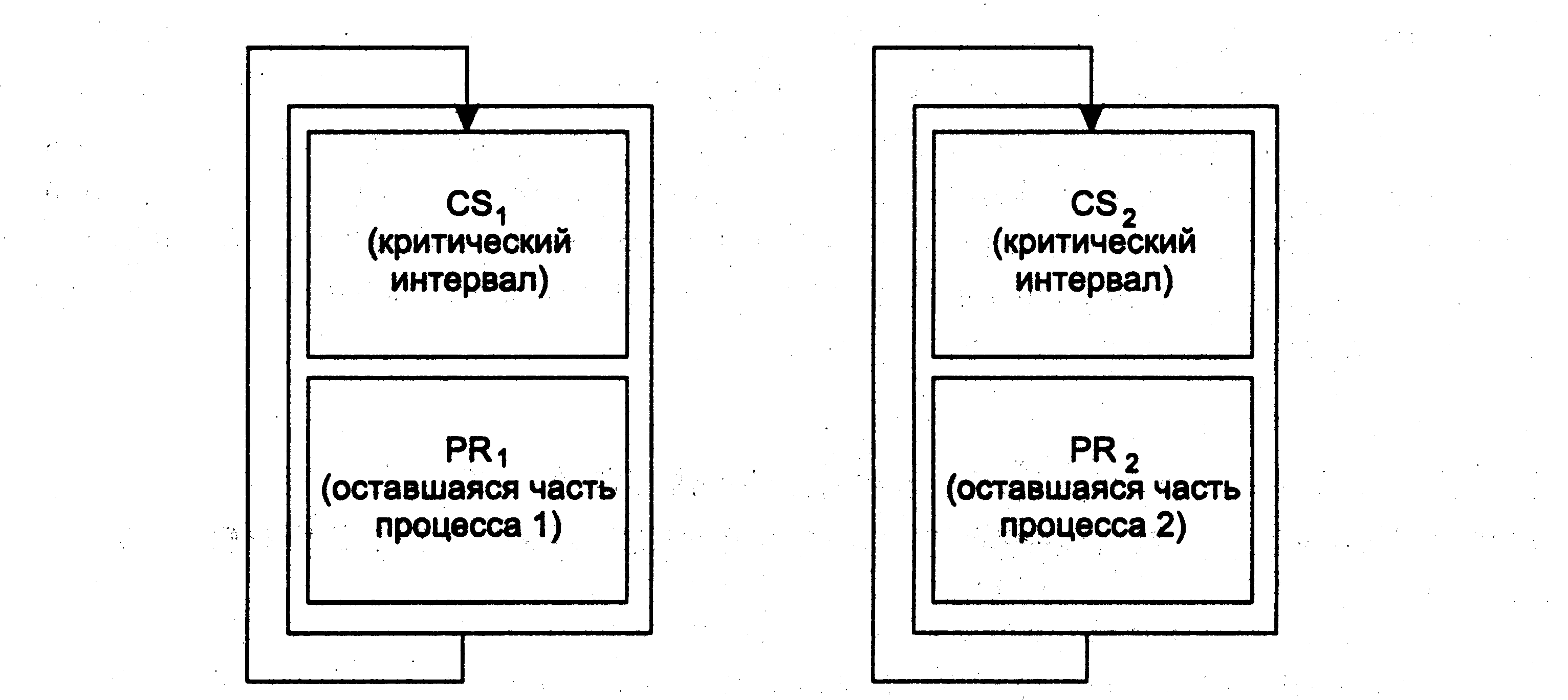

Пусть имеются два (или более) циклических процесса, в которых есть абстрактные критические секции, то есть каждый из процессов состоит из двух частей: некоторого критического интервала и оставшейся части кода, в которой нет работы с общими (критическими) переменными. Пусть эти два процесса асинхронно разделяют во времени единственный процессор либо выполняются на отдельных процессорах, каждый из которых имеет доступ к некоторой общей области памяти, с которой и работают критические секции. Проиллюстрируем эту ситуацию с помощью рис. 6.4.

Рис.6.4. Модель взаимодействующих процессов

Проблема кажется легко решаемой, если потребовать, чтобы процессы ПР1 и ПР2 входили в свои критические интервалы попеременно. Для этого одна общая переменная может хранить указатель того, чья очередь войти в критическую секцию. Текст такого решения на языке, близком к Pascal, приведен в листинге 6.1.

Листинг 6.1.Первый вариант попытки реализации взаимного исключения

Var перекл : integer;

Begin перекл := 1: {при перекл=1 в CS находится процесс ПР1 }

Parbegin

While true do

Begin

while перекл = 2 do begin end;

CS1: { Критическая секция процесса ПР1 }

перекл := 2;

PR1; { оставшаяся часть процесса ПР1 }

End

And

While true do

Begin

while перекл = 1 do begin end;

CS2; { Критическая секция процесса ПР2 }

перекл := 1;

PR2; { оставшаяся, часть процесса ПР2}

End

Parend

End.

Здесь и далее конструкция следующего типа

parbegin...S11; S12; ... ; S1N1

and... S21; S22; ... ; S2N2

and... SK1; SK2; ... ; SKN1k

parend.

означает параллельность К описываемых последовательных процессов. Конструкция из операторов S11;S12; ... ;S1N1 выполняется оператор за оператором, о чём свидетельствует наличие точки с запятой между операторами.

Конструкция

while true do

begin S1; S2; SN end

означает, что каждый процесс может выполняться неопределённое время. Конструкция типа begin endозначает «пустой» оператор.

Итак, решение, представленное в листинге 6.1, обеспечивает взаимное исключение в работе критических интервалов. Однако если бы часть программы PR1 была намного длиннее, чем программа PR2, или если бы процесс ПР1 был заблокирован в секции PR1, или если бы процессор для ПР2 был с большим быстродействием, то процесс ПР2 вскоре вынужден был бы ждать (и, может быть, чрезвычайно долго) входа в свою критическую секцию CS2, хотя процесс ПР1 и был бы вне CS1.То есть при таком решении один процесс вне своей критической секции может помещать вхождению другого в свою критическую секцию.

Попробуем устранить это блокирование с помощью использования двух общих переключателей, которые используются как флаги для указания, находится ли соответствующий процесс вне своей критической секции.

Пусть с каждым из процессов ПР1 и ПР2 будет связана переменная, по смыслу являющаяся переключателем, которая принимает значение true, когда процесс находится в своем критическом интервале, иfalse– в противном случае. Прежде чем войти в свой критический интервал, процесс проверяет значение переключателя другого процесса. Если это значение равноtrue, процессу не разрешается входить в свой критический интервал. В противном случае процесс «включает» свой собственный переключатель и входит в критический интервал. Этот алгоритм взаимного исключения представлен в листинге 6.2.

Данный алгоритм не гарантирует полного выполнения условия нахождения только одного процесса внутри критического интервала. Отсутствие гарантий связано с различными, в общем случае, скоростями развития процессов. Поэтому, например, между проверкой значения переменной перекл2 процессом ПР1 и последующей установкой им значения переменной перекл1 параллельно выполняющийся процесс ПР2 может установить перекл2 в значение true, так как перекл1 ещё не успел установиться в значениеtrue. Отсюда следует, что оба процесса могут войти одновременно в свои критические интервалы.

Листинг 6.2.Второй вариант попытки реализации взаимного исключения

Var перекл1,перекл2: boolean;

begin перекл1=false;

перекл2:=false;

parbegin

while true do

begin

while перекл2 do

begin

end;

перекл1:=true;

CS1 (* Критический Интервал процесса ПР1 *)

перекл1:=false;

PR1 (* процесс ПР1 после критического интервала *)

end

and

while true do

begin

while перекл1 do

begin

end;

перекл2:=true;

(* Критический интервал процесса ПР2 *)

перекл2:=false;

(* процесс ПР2 после критического интервала *)

end

parend

end.

Следующий (третий) вариант решения этой задачи (листинг 6.3) усиливает взаимное исключение, так как в процессе ПР1 проверка значения переменной перекл2 выполняется после установки переменной перекл1 в значение true(аналогично для ПР2).

Листинг 6.3.Третий вариант попытки реализации взаимного исключения

var перекл1, перекл2 : boolean;

begin перекл1:=false; перекл2:=false;

parbegin

ПР1: while true do

begin

перекл1:=true;

while перекл2 do

begin end;

CS1 {Критический интервал процесса ПР1 }

перекл1:=false;

PR1 { ПР1 после критического интервала }

end

and

ПР2: while true do

begin

перекл2:=true;

while перекл1 do

begin end;

CS2 { Критический интервал процесса ПР2 }

перекл2:=false;

PR2 { ПР2 после критического интервала }

end

parend

end.

Алгоритм, приведенный в листинге 6.3, также имеет свои недостатки. Действительно, возможна ситуация, когда оба процесса одновременно установят свои переключатели в значение trueи войдут в бесконечный цикл. В этом случае будет нарушено требование отсутствия бесконечного ожидания входа в свой критический интервал. Предположив, что скорости исполнения процессов произвольны, мы получили такую последовательность событий, при которой процессы вообще перестанут нормально выполняться.

Рассмотренные попытки решить проблему критических интервалов иллюстрируют некоторые тонкости, лежащие в основе этой проблемы.

Последний вариант решения задачи взаимного исключения, использующий только блокировку памяти, который мы рассмотрим, – это известный алгоритм, предложенный математиком Деккером.