- •Федеральное агентство по образованию

- •Модуль 1. Введение в экологическую геофизику, грави- и магниторазведка

- •Раздел 1-а – Введение в экологическую геофизику

- •По физическим свойствам геологического объекта

- •Для магматических и метаморфических пород

- •Раздел 1-б - Гравиразведка

- •Породообразующих минералов

- •В виде план – графиков

- •Раздел 1-в - Магниторазведка

- •Магнитного поля у диамагнетиков

- •Магнитного поля у парамагнетиков

- •Магнитного поля у ферро-, ферри- и антиферромагнетиков

- •Магниторазведочная аппаратура

- •Модуль 2. Электро- и сейсморазведка

- •Раздел 2-а - Электроразведка

- •Характеристика электрических свойств горных пород

- •И диэлектрической проницаемости (ε) у минералов групп различной литологической принадлежности

- •У кристаллических пород

- •Для одноименных по степени преобразования осадочных пород

- •Метод естественного постоянного электрического поля (еп)

- •Над стальной трубой Методы электроразведки на основе искусственного постоянного электрического поля

- •Электроразведочная установка

- •Электропрофилирование (эп)

- •Приемной линии

- •Над синклиналью и антиклиналью

- •Методы на основе неустановившегося электрического поля

- •Раздел 2-б - Сейсморазведка.

- •У кристаллических пород

- •Осадочных терригенных породах, в зависимости от стадий их преобразования

- •Модуль 3. Ядерная геофизика и терморазведка

- •Раздел 3-а - Ядерная геофизика

- •1) Слаборадиоактивные кварц, калиевые полевые шпаты,

- •2) Нормальная и биотит,

- •4) Высокорадиоактивные сфен, ортит, монацит,

- •Раздел 3-б - Терморазведка

- •Породообразующих минералов

- •Современные технологии терморазведки

- •Поисково-разведочные геотермические работы

- •Области применения терморазведки

- •Модуль 4. Геофизические исследования скважин и комплексирование геофизических методов

- •Раздел 4-а- Геофизические исследования скважин

- •Каротаж на основе естественных и искусственно вызванных электромагнитных полей

- •Индукционного каротажа

- •Каротаж на основе полей естественной и наведенной (искусственной) радиоактивности

- •Каротаж на основе сейсмоакустических полей

- •В нефтяной скважине (Западная Сибирь)

- •В разрезе нефтегазовой скважины (Западная Сибирь)

- •Данные для построения фактических кривых зондирования

- •Результаты количественной интерпретации данных бкз

- •Раздел 4-б – Комплексирование геофизических методов

- •1 Увлажненные наносы, 2 – граниты, 3 – зона трещиноватости, 4 – глыбовые песчаники, 5 – глины

Породообразующих минералов

Жидкая фаза

Плотность дистиллированной воды составляет 1,01г/см3, а у нефти она изменяется от 1,3 до 1,5 г/см3. При увеличении степени минерализации плотность воды возрастает.

Газовая фаза

Воздух, газо-воздушные смеси и чистые газы (метан, пентан и др.) имеют < 0,001 г/см3.

Магматические породы

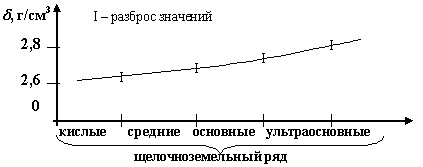

В магматических породах щелочноземельного ряда наблюдается увеличение плотности от кислых к ультраосновным породам (Рис. 13).

Рис. 13. Тенденция изменения плотности магматических пород

Метаморфические породы

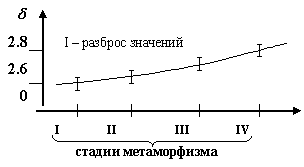

У метаморфических пород одноименного минерального состава наблюдается увеличение по мере усиления степени метаморфизма (Рис. 14).

Рис. 14. Тенденция изменения плотности метаморфических пород

I – диабаз, II – уплотненный диабаз, III – амфиболит, IV – филлит

Осадочные породы

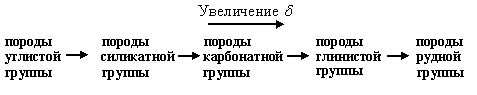

Для осадочных пород в пределах одноименных стадий литогенеза тенденция изменения плотности определяется вещественно-петрографическим составом и соответствует изменению твердой фазы.

Рис. 15. Тенденция изменения плотности осадочных пород при одинаковой

степени их преобразования (окаменения)

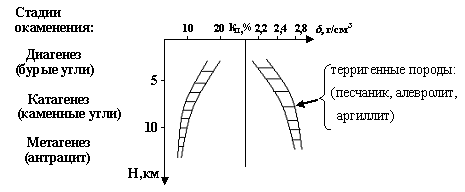

В пределах отдельных групп осадочных пород вторая тенденция проявляется в зависимости от стадий преобразования (литогенеза) (рис. 16).

Рис. 16. Тенденция изменения плотности осадочных пород для одноименных литологических разностей в зависимости от стадии их преобразования (окаменения)

ТЕМА: Методика гравиразведки и ее применение для поисков и разведки полезных ископаемых, в геоэкологии, гидрогеологии и в др. областях геологии.

Методика включает:

Выбор вида и характера съемки;

Топографическую разбивку участка работ;

Порядок и последовательность гравиметрических измерений;

Первичную обработку и последующую качественную и количественную интерпретацию исходных материалов.

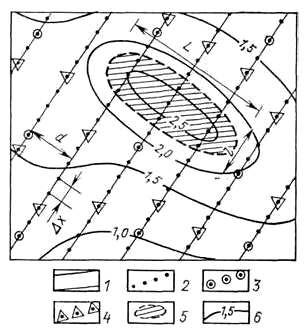

Основной вид гравиметрической съемки - это полевая съемка, предусматривающая измерения на заданной площади по системе профилей. Первично производится сбор априорных данных о предполагаемом геологическом объекте, а затем уже производится ориентация геофизических профилей. Предполагаемый объект, должен пересекаться не менее чем 3-4 профилями. Расстояние между профилями и определяется масштабом съемки. Например, при расстоянии в 1 км – масштаб будет равен 1:100 000. Соответственно, расстояние между точками на профиле должно быть не меньше расстояния между профилями (рис. 17).

Рис. 17. Пример расположения геофизических профилей при гравитационной съемке

1 - профили; 2-4 - рядовые, опорные и контрольные точки наблюдения; 5 - предполагаемое простирание искомого геологического объекта; 6 - изоаномалы g

После разметки всех точек среди них определяются контрольные и опорные. Контрольные точки составляют ≈ 10%, а опорные ≈ 10-15 %. Их распределение должно быть равномерно по площадке. Конкретные измерения на опорных точках необходимы для характеристики процесса сползания нуля гравиметра, обусловленные кручениями кварцевой нити за счет атмосферных явлений. Размещение опорных точек должно производиться в знаковых (реперных) местах.

При топографической разбивке участка съемки осуществляется геодезическая привязка всех точек, притом, что опорные точки обязательно привязываются к государственной геодезической сети 3 или 2 класса по системе замкнутых полигонов.

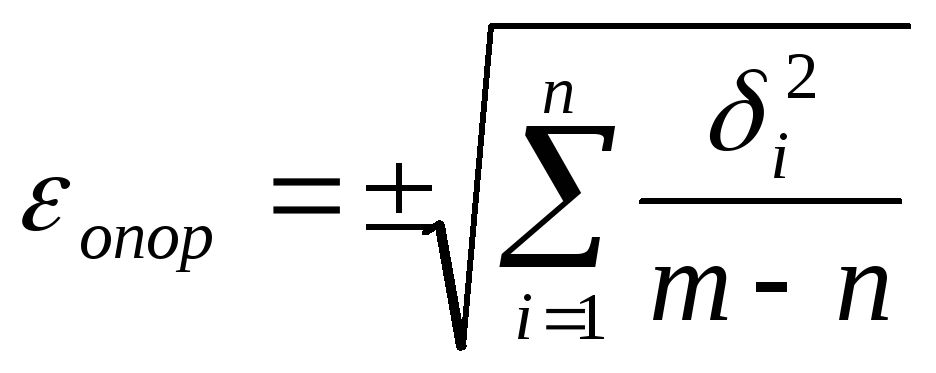

Для определение методики гравиметрических измерений прежде всего составляется система обвода точек наблюдения, то есть создается опорная сеть. Далее работа предусматривает снятие показаний на полигоне от опорных точек. При этом используются наиболее точные гравиметры и измерения производятся в максимально короткий срок, что способствует малому смещению нуль-пункта приборов. Этим самым создается опорная сеть представляющая систему замкнутых полигонов, как и при геодезической съемке. Опорные точки являются реперными, т.е. служат для увязки измерений на рядовых точках. Для определении значений в опорных точках осуществляется разброс невязок по формуле:

(21)

(21)

где - средняя квадратичная погрешность полигона опорных точек, - разность основных контрольных измерений, m -общее количество точек, n - количество контрольных точек.

Измерения на рядовых точках осуществляются по системе ранее обустроенных (размеченных) профилей. При этом обязательны измерения на опорных точках в течение установленного с учетом сползания нуль пункта прибора времени. Общая поправка при окончании гравиметрических измерений осуществляется по формуле:

опорнфбр (22),

где:

опорпоправказа опорную сеть,

нпоправка за нормальное поле,

фпоправка за свободный воздух,

бпоправка за промежуточный слой,

рпоправка за рельеф.

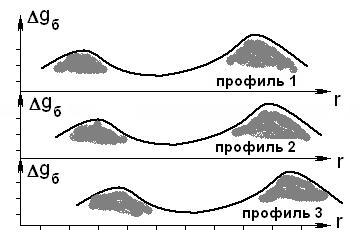

Результаты

гравиметрических съемок представляются

в виде план-графиков или карт параметров

гравитационного поля. Построения

производятся по показателю

![]() (приращение силы тяжести в редукции

Буге). Положительная аномалия – избыточная

плотность, отрицательная аномалия -

пониженная плотность (Рис.18).

(приращение силы тяжести в редукции

Буге). Положительная аномалия – избыточная

плотность, отрицательная аномалия -

пониженная плотность (Рис.18).

Рис 18. Форма представления результатов гравитационной съемки