oprmpu

.pdf- средний пробег работающего автомобиля в км в сутки lср как отношение общего пробега ∑lобщi к автомобиле-дням в работе ∑АDрi, рассчитываемый по формуле:

lср=(∑lобщi)/(∑ АDрi) |

(19.10) |

- коэффициент статического использования грузоподъемности автомобиля αст, который рассчитывается как отношение фактической загрузки Qф к номинальной грузоподъемности автомобиля dа за одну ездку (рейс) по формуле:

αст= Qф/ dа |

(19.11) |

- коэффициент динамического использования грузоподъемности автомобиля αдн, который определяется отношением фактически выполненной транспортной работы (грузооборота) в тонно-км ∑Qlгрi к максимально возможному грузообороту (количеству тоннокилометров, которое можно было выполнить при полном использовании номинальной грузоподъемности автомобиля) ∑dнбlобщi и рассчитывается по формуле:

αдн= (∑Qlгрi)/( ∑dнбlобщi) |

(19.12) |

Производственно-финансовым планом устанавливаются также финансовые показатели. Главными показателями финансового плана являются доходы, расходы, финансовый результат и рентабельность, средняя доходная ставка на 1т, себестоимость перевозки 1т (1т-км).

Основным документом, служащим для учета выполненных автомашиной работ, является путевой лист, он оформляется диспетчером автобазы и выдается как задание на выполнение определенной работы. В нем учитывают пробег автомобиля, перевезенный груз, расход топлива и смазочных материалов. После окончания работы в путевом листе делается отметка о ее выполнении.

Оценка эффективности использования перегрузочной техники, в том числе машин малой механизации, относящихся к внутрипортовому безрельсовому транспорту, может быть выполнена с помощью различных показателей. К таким показателям относятся следующие:

- коэффициент производительности kпр, который определяется отношением нормо-машино-часов Тнм к фактическому времени работы в машино-часах Тфм по формуле:

kпр= Тнм/ Тфм |

(19.13) |

- коэффициент использования машин по времени kвр, который определяется как частное от деления фактического времени работы машин в машино-часах Тфм на сумму времени фактической работы перегрузочных машин и времени их простоев при производстве грузовых работ Тпм по формуле:

kвр= Тфм/(Тфм+ Тпм) |

(19.14) |

- коэффициент эффективности работы перегрузочных машин kэм как произведение двух первых коэффициентов, который рассчитывается по формуле:

kэм= kпр× kвр= Тнм/( Тфм+ Тпм) |

(19.15) |

- коэффициент использования бюджета рабочего времени машин kбм как отношение суммы фактического времени работы машин в машино-часах Тфм и времени занятости на подготовительнохозяйственных работах Тп-х к бюджету рабочего времени Тбм, рассчи-

тываемый по формуле: |

|

kбм=(Тфм+ Тп-х)/ Тбм |

(19.16) |

Бюджет рабочего времени – это разность между эксплуатационным временем перегрузочных машин Тэм и суммой времени на профилактическое обслуживание Тпо и времени обеденных перерывов Тоб:

Тбм= Тэм - (Тпо+ Тоб) |

(19.17) |

Эксплуатационный период для перегрузочных машин Тэм определяется вычитанием из календарного (навигационного) периода Тк времени нахождения машины в плановом ремонте с выводом из эксплуатации Твне эк:

Тэм= Тк - Твне эк |

(19.18) |

Для движения безрельсового транспорта порт имеет развитую сеть автомобильных дорог. Вдоль портовой территории п а- раллельно берегу прокладывают одну-две магистральные автомобильные дороги шириной 6-9 м. От магистральных дорог ответвляются поперечные дороги шириной 3,5-6 м. Они распола-

гаются, как правило, на границах причала и складов. Портовая сеть автомобильных дорог соединяется с городскими автомобильными дорогами.

Порт должен располагать фронтами для обработки автомашин. Погрузочно-разгрузочные фронты должны обеспечивать обработку судна по прямому варианту. Они состоят из операционных полос для стоянки и маневрирования машин под грузовыми операциями, накопительной площадки для отстоя машин в случае технологических перерывов в работе, торцевых автопроездов по краям операционных полос. Тыловой грузовой фронт для обработки автомашин должен состоять из аналогичных элементов. Длина операционной полосы и длина фронта для обработки одной автомашины зависят от способа установки автомашины: боком или торцом. При использовании судовых грузовых средств машина должна стоять только торцом [21].

При участии автомашин в технологических операциях необходимо определить потребное количество автомашин для обеспечения непрерывности технологического процесса. Число автомашин, необходимых для непрерывного выполнения грузовых работ (непрерывного потока груза к причалу или обратно) Nа, рассчитывается по формуле:

Nа=Ра/Па |

(19.19) |

где Ра – производительность грузового фронта обработки автомашин (производительность крана), т/час;

Па – производительность (провозная способность) одной машины, т/час.

Провозная способность одной машины определяется по формуле:

Па=qм/tра |

(19.20) |

где qм – количество груза в одной автомашине, тонн; tр – время рейсооборота машины, часы.

Величина tра зависит от расстояния перемещения груза l в километрах, скорости движения автомашины с грузом vгр и порожнем vп (км/час), времени (в часах) загрузки tз и разгрузки tр автомашины и времени выполнения вспомогательных операций (крепление-раскрепление груза, открытие-закрытие кузова) tвс и рассчитывается по формуле:

tра= l/vгр+ l/vп+ tз+ tр+ tвс |

(19.21) |

Интервалы между подачами (постановками) автомашин с учетом непрерывности работы крана определяются по формуле:

Iа= (qм/qп)×tц |

(19.22) |

где qп – количество груза в одном подъеме, тонны; tц – время цикла крана, мин.

Вопросы для самопроверки.

1.Какие функции выполняет внутрипортовый безрельсовый транспорт?

2.Назовите типы машин безрельсового транспорта.

3.Назовите основные количественные и качественные показатели использования автомобилей.

4.Каковы основные задачи диспетчерского аппарата автобазы?

5.Каким образом рассчитывается коэффициент эффективности работы перегрузочных машин?

20.Основы взаимодействия порта и железнодорожной

станции при организации обработки вагонов

В зависимости от сложности, характера и объема работы станции делятся на:

-внеклассные (внекатегорийные);

-станции 1-5 класса.

По роду выполняемых работ

-промежуточные (скрещение встречных и обгон попутных поездов, прием, погрузка/выгрузка, выдача груза и посадка и высадка пассажиров, маневровые работы со сборными поездами, обслуживание подъездных путей)

-участковые – выполняют те же функции что и промежуточные, плюс полный или частичный осмотр состава, смена и экипировка локомотивов, формирование/расформирование поездов, ремонт

-сортировочные - расформирование/формирование поездов, сортировка мелких отправлений, контейнеров, операции с локомотивами и те же функции что и участковые станции

-пассажирские

-грузовые станции общего и специального назначения – обслуживание нужд предприятий. Станции, связанные с производственной деятельностью порта, относятся к грузовым.

Производственная деятельность грузовых станций складывается из следующих функций и операций: прием к перевозке, погрузка/выгрузка, хранение и выдача груза перевозимого железнодорожным транспортом, подготовка вагонов и их своевременная подача/уборка к фронтам погрузки/выгрузки, обеспечение сохранности груза, оформление перегрузочных документов.

По производственно техническим операциям: прием/отправка/пропуск поездов по графику, формирова-

ние/расформирование составов, технический и коммерческий осмотр вагонов и устранение обнаруженных неисправностей, выполнение всех работ связанных с безопасностью движения поездов и маневровых операций

Организация работы станции осуществляется на основе оперативного планирования на сутки и смену. Оперативное руководство осуществляется дежурным диспетчером, который должен в течение своей смены обеспечить выполнение заданий по обработке поездов, рациональное использование маневровых локомотивов, организацию маневровых погрузо-разгрузочных работ, оперативный учет.

По вопросам подачи вагонов в порт дежурный диспетчер станции непосредственно связан с дежурным диспетчером порта.

Показатели производственной деятельности станции. Количественные показатели:

1.Погрузка в вагонах и тоннах; разгрузка в вагонах и тоннах.

2.Количество сформированных и отправленных поездов

3.Количество принятых и переработанных вагонов.

4.Рабочих парк станции – это наличие вагонов на станции на конец отчетных суток

Качественные показатели:

1.Простой одного вагона – это время нахождения вагона на станции с момента прибытия до момента отправления

2.Статическая нагрузка вагона – это средняя масса груза приходящегося на 1 вагон, загруженный и отправленный со станции (характеризует степень использования грузоподъемности вагона)

3.Коэффициент сдвоенных операций – число операций, при-

ходящееся на 1 вагон, разгруженный на станции. Величина Ксд зависит от количества разгруженных праз и загруженных пзаг, а также поданных порожних ппор вагонов на станции:

Ксд=(праз+ пзаг)/(праз+ ппор) |

(20.1) |

Под обработкой вагонов подразумевается разгрузка/загрузка силами порта и средствами с выполнением всех операций предшествующих, сопровождающих и завершающих грузовые операции (зачистка вагонов, оформление документов)

Количество вагонов выгруженных и загруженных за определенный период времени – вагонооборот порта.

Величина суточной нормы обработки вагонов зависит от величины месячной грузопереработки в физо-тоннах и средней статической нагрузки вагона.

Структура вагонооборота: импортные, экспортные, перевалоч-

ные

Взаимодействие порта и железной дороги осуществляется на основании узлового соглашения. Оно заключается между управлением дороги и управлением порта примерно на три года и это юридический документ, на основании которого определяются взаимоотношения порта и железной дороги в конкретных условиях работы. Основные особенности, которые находят в нем свое отражение: установленный в порту погрузочно-разгрузочный фронт – то есть определение рабочих мест, где возможна погрузка-разгрузка вагонов, вместимость и оснащение погрузочно-разгрузочных фронтов, размер одновременной подачи вагонов по фронтам, время, график или расписание подачи вагонов к погрузочно-разгрузочным фронтам, нормы времени на погрузку/разгрузку вагонов, норма оборотов вагонов – время пользования вагоном, порядок передачи груженых и порожних вагонов станции порту и их возврата, учет и оформление времени нахождения под обработкой, взаимная информация о движении и обработки вагонов и о планировании работ, ответственность сторон за невыполнение действующих правил приема/подачи груза, оформление перевозок и коммерческих документов и все остальные вопросы имеющие отношение к организации обработки вагонов в порту.

Вопросы для самопроверки.

1.В чем заключается производственная деятельность грузовых станций?

2.Назовите количественные показатели работы железнодорожной станции.

3.Что понимается под вагонооборотом порта?

4.Какова структура вагонооборота?

5.Какие вопросы находят отражение в узловом соглашении?

21. Рабочее время и методы его изучения

21.1 Структура рабочего времени

Режим работы докеров-механизаторов регулируется Трудовым кодексом (ТК), коллективным договором и другими нормативноправовыми актами Российской Федерации (РФ). Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый между работниками в лице их представителей и работодателем.

Рабочее время подразделяется на время работы и время перерывов в работе (за исключением обеденного перерыва), когда рабочий по тем или иным причинам не занят выполнением работы.

Время работы подразделяется на следующие составляющие:

-время выполнения производственного задания;

-время работы, необусловленной производственным заданием, то есть выполнение случайных, не свойственных данному рабочему операций или исправление допущенного в работе брака.

Время выполнения производственного задания подразделяется

на несколько категорий: оперативное время, подготовительно-

заключительное время, время обслуживания рабочего места.

1.Оперативное (технологическое) время – это время выполнения грузовых работ. В свою очередь, оперативное время складывается из основного (выполнение элементов технологических операций

–ЗГ, ХГ, ОГ, ОП, ФГ, РГ, АНГ, АНП) и вспомогательного, обеспечивающего выполнение основной работы (сепарирование, крепление, раскрепление груза и т. п.). При разработке технологического процесса перегрузки груза обычно выделяют оперативное (технологическое) время в суммарном выражении, т. е. основное и вспомогательное.

При проведении натурных наблюдений целесообразно учитывать основное и вспомогательное время раздельно для выявления продолжительности и трудоемкости вспомогательных работ, возможности сокращения их объема, полного или частичного выполнения таких работ подсобными рабочими.

2.Подготовительно-заключительное время – это время на подготовку производства работ, без которых не может быть начат технологический процесс перегрузки груза, или на завершение производства работ. Подготовительное время выделяется в начале смены (получение наряда на работу, прием и опробование инвентаря, машин и др.) или в начале работы, если в течение смены выполняются различные работы. Время на завершение производства работ (сдача ма-

шин, инвентаря и др.) – заключительное время выделяется в конце смены или в конце работы, если в течение смены производились различные работы.

3. Время обслуживания рабочего места – это время для обеспечения надлежащего технического состояния машин, включая осмотр и смазку машин, приспособлений или их замену во время работы, а так же для поддержания на рабочем месте чистоты и порядка.

При проведении натурных наблюдений для выявления затрат времени на выполнение подготовительно-заключительных работ и обслуживание рабочего места необходимо вести раздельный учет затрат по каждой из этих составляющих.

Время перерывов в работе подразделяется на следующие составляющие: перерывы на отдых и личные надобности, перерывы ор- ганизационно-технического характера и перерывы, являющиеся следствием нарушения трудовой дисциплины.

1. Перерывы на отдых необходимы для предотвращения утомления и поддержания нормальной работоспособности. Общая продолжительность перерывов на отдых зависит от условий труда: от способа производства работ и от грузов (нормальные или вредные).

Время предоставления перерывов в работе и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

Перерывы на личные надобности – время, затрачиваемое работником на личную гигиену.

Перерывы на отдых и личные надобности регламентируются и включаются в состав нормы времени.

2.Перерывы организационно-технического характера могут быть обусловлены технологией и организацией производственного процесса (в морском порту это перерывы для подачи/уборки вагонов, перестановки судна). Такие перерывы регламентируются и включаются в состав нормы времени.

3.Перерывы, являющиеся следствием нарушения установленной технологии и организации перегрузочного процесса, а также вследствие нарушения трудовой дисциплины не регламентируются и

всостав нормы времени не включаются.

При проведении натурных наблюдений необходимо указывать конкретные причины перерывов для выработки мероприятий по их устранению.

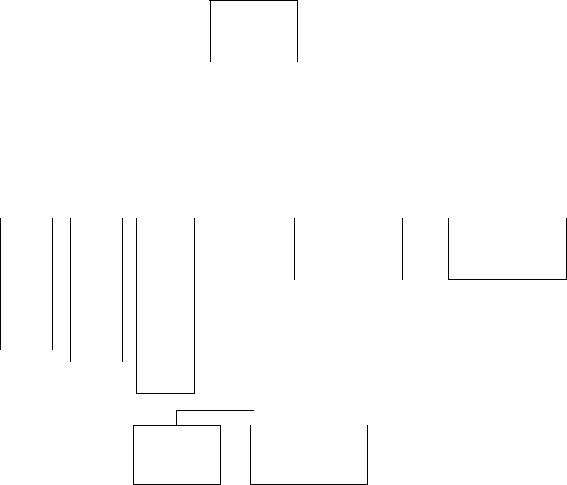

Структура рабочего времени представлена на рисунке 21.1

Рабочее

время

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Время |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Время |

|

|

|||||

|

|

перерывов в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

работы |

|

|

|||||||

|

|

|

работе |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Отдых и личные надобности |

|

Технологические перерывы |

Перерывы, вызванные нарушением трудовой дисциплины |

|

|||

|

|

|

Время работы, |

Время работы, не |

обусловленное |

обусловленное |

заданием |

заданием |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Оперативное |

|

|

Подготовительно |

|

Обслуживание |

||||||||

|

|

-заключительное |

|

рабочего места |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Основное Вспомогательное

Рис. 21.1 Структура рабочего времени

В морских портах продолжительность и частота перерывов на отдых и личные надобности, перерывы организационно-технического характера, подготовительно-заключительных работ, время обслуживания рабочего места и оперативное время регламентируются типовыми режимами рабочего времени, принятыми при разработке комплексных норм. При разработке типовых режимов в качестве исходных данных использованы данные многочисленных натурных наблюдений, проводившихся в портах в разнообразных производственных условиях.

Регламентированная продолжительность рабочей смены по категориям затрат рабочего времени может быть выражена формулой:

Тсм=Топ+Тпз+Торм+Тотл+Тстхп , (21.1)

где Топ – оперативное время (время непосредственной работы бригады в течение смены);

Тпз – время, предусмотренное в течение смены для подготови- тельно-заключительных работ;

Торм – время обслуживания рабочего места; Тотл – перерывы на отдых и личные надобности;

Тстхп – сквозные технологические перерывы (перерывы органи- зационно-технического характера).

Если принять во внимание, что затраты рабочего времени на подготовительно-заключительные работы и время обслуживания рабочего места учитываются совместно, т. е. Тпз+Торм =Т мпз , то формула принимает следующий вид:

Тсм=Топ+Т мпз +Тотл+Тстхп |

(21.2) |

Частота и продолжительность сквозных технологических перерывов (перерывов организационно-технического характера) зависит от грузоподъемности судов, вагонов, интенсивности погрузочноразгрузочных работ, количества железнодорожных путей на причале. В зависимости от конкретных условий производства работ должна определяться их частота и продолжительность и, соответственно, уменьшаться продолжительность оперативного времени.

Следует иметь в виду, что продолжительность оперативного времени должна уменьшаться только на ту часть технологических перерывов, которая не совмещается с перерывами на обед и отдых.

Режим работы бригад в морском порту может быть трехсменным и двухсменным. При этом должна обеспечиваться круглосуточная работа морского порта. Соответственно и полная продолжительность смены (с учетом обеденного перерыва) будет различной: 8-ми часовая при трехсменной работе и 12-ти часовая при двухсменном режиме работы.

Типовые режимы рабочего времени, принятые при расчете норм и представленные в сборнике «Единые комплексные нормы выработки и времени на погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые в морских портах» для обычных (невредных) грузов и 7-ми часовой рабочей смены, приведены в таблице 21.1.

Типовые режимы рабочего времени, указанные в таблице, предполагают выполнение в течение смены одной работы, требующей разовых затрат времени на подготовительно-заключительные работы.

Во многих морских портах принята 12-ти часовая смена при двухсменном режиме работы. Продолжительность оперативного времени по сравнению с представленными в таблице значениями должна