Всеобщая История Искусств, том 5, книга 1 – 1964

.pdf

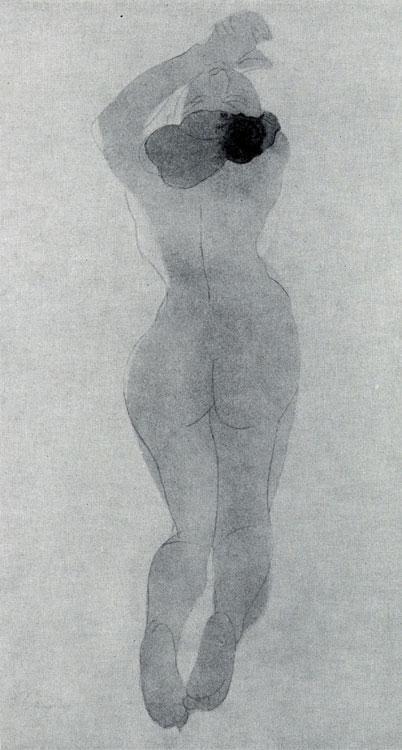

Огюст Роден. Натурщица, стоящая на коленях. Рисунок. Карандаш, акварель. Ок. 1900 г. Париж, музей Родена.

илл. 126

В целом противоречивое и неравномерно развивавшееся творчество Родена ценно нам не этими последними, связанными с символическим модерном произведениями. Вклад Родена в историю развития реализма 19 в. определяется работами 70—80-х гг., продолжающими и развивающими великие традиции реализма и гуманизма в скульптуре 19 в. Те же гуманистические тенденции воплощены в его офортах и рисунках, являющихся своеобразным дополнением к скульптурному наследию Родена.

Французской архитектуре 70—80-х гг. в целом присуще то же господство эклектизма, которое определилось уже к середине 19 в. Сохраняется характерная для капиталистического города 19 в. фасадная застройка улиц. Монументальные сооружения общественного характера перегружаются безвкусной лепниной, обильно украшаются статуями. Пышная тяжеловесность бьющей в глаза роскоши, отсутствие чувства эстетической выразительности самой конструкции сооружения, пренебрежение к объемно-пластическому решению здания и его органической связи с окружающей архитектурной средой типичны для этого периода. Эти черты отличают относящийся еще к 60-м гг. пышный дворец Лоншан в Марселе (1862— 1869; архитектор Г.-Ж. Эсперандье) и в особенности церковь Сакре Кёр в Париже (начатая в 1874 г. архитектором П. Абади). Храм, расположенный на высоком Монмартрском холме и уродующий архитектурный силуэт города,— типичный пример распространенного в церковной архитектуре того времени эклектического подражания средневековью. В данном случае зодчий прибегает к чудовищной смеси византийского и романского стилей. Эта приверженность к эклектике сохраняется в архитектуре вплоть до начала 20 в. Примером может служить здание Пти Пале в Париже (1900) архитектора Шарля Жиро.

В то же время в 70-х гг. начинают получать все более широкое применение новые виды строительной техники. Большой универсальный магазин «Бон Марше» в Париже, построенный в 1876 г. инженером Гюставом Эйфелем (1832—1923) и архитектором Буало, представляет собой, по существу, смело рассчитанную каркасную железную конструкцию. Конструкция эта, однако, тщательно замаскирована.

Фасад «Бон Марше»—обычное бессмысленное нагромождение пилястр, колонн, арок и пошлой декоративной лепнины. Железная конструкция применена также в здании шоколадной фабрики в Нуазель-сюр-Марн, построенной в 1871 г. Жюлем Сольнье, впрочем, и здесь замаскированная отделкой в стиле рококо.

Противоречие между индустриальной конструкцией здания, между задачами рациональной планировки архитектурных объемов в соответствии с выполняемым ими назначением и бессмысленно украшательским традиционным оформлением фасада приобретало все более острый характер.

Фердинанд Дютер при участии инженера Виктора Контамена. Галлерея машин для Всемирной выставки 1889 г. в Париже. Внутренний вид. Не сохранилась.

илл. 130

Принципиально новый шаг в развитии архитектуры был осуществлен во время Всемирной выставки 1889 г. Так, Галлерея машин, сооруженная Фердинандом Дютером при участии инженера Контамена, отличалась не только огромным по тому времени пролетом —115 м при длине зала 420 м и высоте 45 м,— но и выявлением эстетической выразительности самой конструкции, которую, естественно, было просто невозможно замаскировать каменной кладкой.

Гюстав Эйфель. Эйфелева башня в Париже. 1887—1889 гг. Сотрудниками Эйфеля при строительстве были инженеры Морис Кехлин, Эмиль Нугье и архитектор Стефен Совестр.

илл. 131

Для этой же выставки была воздвигнута ажурная конструкция знаменитой трехсотметровой башни, названной по имени ее строителя Эйфелевой башней. Талантливый инженер-конструктор Гюстав Эйфель создал смелую конструкцию, не выполняющую, однако, никакой определенной утилитарной функции. Ее назначение было ввести вертикальную ось, господствующую над территорией выставки, и продемонстрировать возможности тогдашней французской строительной техники.

Вероятно, именно поэтому Эйфель положил в основу зрительного эффекта, вызываемого башней, красоту самой ее ажурной конструкции. Отдельные детали чугунного литого орнамента, «украшающего» нижний ярус башни, играют совершенно подчиненное значение и не влияют сколь-нибудь значительно на общее впечатление, создаваемое грандиозной конструкцией. По существу своему сооружение Эйфеля являлось первым предвестником нового периода в развитии архитектуры эпохи капитализма, все особенности которого, однако, проявились значительно позже — в 20 в.

Искусство Испании

Т. Каптерева

В 18 столетии Испания продолжала оставаться отсталой страной, во главе которой попрежнему стояли реакционные феодальные силы. Однако во второй половине 18 в. в связи с частичным экономическим подъемом, некоторым ростом буржуазии и распространением идей французской просветительской философии здесь на недолгое время возникли общественные тенденции, сближавшиеся с политикой так называемого просвещенного абсолютизма в других европейских странах.

Для испанского общества открывались возможности более свободного приобщения к достижениям передовой мысли и искусства Европы того времени. Но если для представителей прогрессивной буржуазной интеллигенции это приобщение воспринималось как стимул возрождения национальной культуры, то иной направленностью отличалась художественная политика правящих классов. Она основывалась на подавлении национальной самобытности, слепом подражании иноземным образцам и широком привлечении к королевскому двору иностранных мастеров. Во второй половине 18 столетия в испанском искусстве преобладающее значение приобрел классицизм, который пропагандировала учрежденная в 1774 г. Академия искусств Сан Фернандо в Мадриде. Академия стала диктатором художественных вкусов и в архитектуре, и в скульптуре, и в живописи. Ее возглавил работавший с 1761 г. в Испании немецкий художник Антон Рафаэль Менгс.

Общая картина развития испанского искусства второй половины 18 в. отличалась тем не менее пестротой и отсутствием стилевого единства. Характерной чертой этого искусства был эклектизм, особенно заметный в произведениях живописцев Мариано Маэлья (1739— 1819) и Франсиско Байеу (1734—1795). Подражание живописцев классицисту Менгсу соседствовало с подражанием Тьеполо, творческая деятельность которого в Испании в 1767—1770-х гг. была, пожалуй, самым ярким событием художественной жизни того времени. Национальная традиция в живописи, приглушенная, неспособная противостоять натиску «подражательного» направления, все же существовала и проявлялась в талантливых работах Луиса Мелендеса (1716—1780).

Однако испанское искусство второй половины 18 столетия было лишь фоном, на котором особенно рельефно выступило могучее дарование Франсиско Гойи.

Творчество этого художника, развивавшееся на рубеже 18—19 столетий, подобно творчеству Луи Давида, открывает искусство новой исторической эпохи. В какой бы области ни работал Гойя, всегда его образные решения были отмечены особым, отличным от прошлого, художественным видением мира. С новым временем Гойю связывают

прямое отражение и оценка в его искусстве реальных событий жизни, современной ему действительности. Обратившись в своем творчестве к изображению исторической деятельности народных масс, Гойя положил начало развитию исторической реалистической живописи нового времени.

Гойя — сложный и очень неровный художник. Своеобразие и сложность его искусства состоят в значительной мере в том, что, в отличие от искусства Давида, оно лишено четкой политической программности и более непосредственно связано со стихией реальной жизни, служившей для Гойи источником разнообразных творческих импульсов. Восприятие жизненных противоречий носило у Гойи характер стихийного протеста против социальной несправедливости, преломляясь через призму глубоко личного, субъективного переживания художника. Значительное место в творчестве мастера занимают гротеск, аллегория, иносказание. Однако произведения, с трудом поддающиеся расшифровке, в такой же мере овеяны горячим дыханием жизни, как и его работы с активно выраженным социальным началом. Как ни один из великих мастеров Испании, Гойя воплотил в своем искусстве трагедию и героические чаяния испанского народа, переживавшего в это время один из самых бурных периодов своей истории. Вместе с тем его творчество, отличающееся правдивостью, исторической конкретностью и глубоко национальным характером (что отметил еще В. В. Стасов), несет в себе и более широкое, универсальное содержание, ибо в нем находят косвенно-ассоциативное выражение многие проблемы и трагические противоречия новой исторической эпохи.

Франсиско Гойя-и-Лусиентес родился 30 марта 1746 г. в арагонской деревне Фуэндетодос близ Сарагосы и учился живописи в мастерской сарагосского художника Хосе ЛусаноМартинеса. Бурная, насыщенная приключениями молодость Гойи прошла в Сарагосе, затем в Мадриде и, наконец, в Италии. В 1771 г. он вернулся на родину. Как художник Гойя складывается сравнительно поздно. Его редкое живописное дарование проявилось в серии картонов для шпалер королевской мануфактуры Сайта Барбара в Мадриде. Первая серия картонов, выполненная в 1776—1780 гг., изображает сцены из народной жизни: игры и празднества, прогулки, уличные сценки. Картины построены на эффектном сочетании звучных чистых тонов. В этих декоративных произведениях, в их несколько условной зрелищности еще сильна связь с искусством 18 столетия. Однако они покоряют непосредственной жизнерадостностью, ярко выраженными национальными чертами в изображении особенностей быта, характера пейзажа, разнообразных народных типов. Зарождающиеся здесь тенденции нового художественного видения получают более конкретное выражение в картонах второй серии (1786—1791), где художника интересует не столько декоративно-зрелищная сторона народной жизни, сколько выразительность персонажей, напряженность эмоционального состояния («Раненый каменщик»; Прадо). И в живописном решении этой серии преобладают более сдержанные тональные соотношения.

Работа над картинами приносит Гойе большую известность в столице. Он исполняет заказы придворной знати (серия панно для замка Аламеда, 1787), утверждается членом Академии искусств Сан Фернандо, а в 1789 г. получает звание придворного художника. В 80-е гг. он пишет много заказных парадных портретов и одновременно создает произведения, предвосхищающие последующие достижения его портретного искусства.

90-е гг. являются годами своеобразного перелома в творчестве Гойи. Тяжелое личное переживание — болезнь, в результате которой он становится глухим,— еще более усиливается в это время напряженной общественной ситуацией, к которой столь чуткий художник, как Гойя, не может остаться безучастным. Идеи французской буржуазной революции глубоко захватывают испанское общество, особенно представителей

передовой буржуазной интеллигенции. Вместе с тем Испания принимает активное участие в интервенции европейских государств против революционной Франции. Период либеральных реформ сменяется в Испании периодом феодальной реакции. Отсталую и нищую страну цепко держат в своих руках паразитирующие правящие классы, попрежнему свирепствует «святая» инквизиция, глубокое разложение охватывает королевский двор. Лучщие люди страны — многие из них друзья Гойи — подвергаются преследованиям и изгнанию.

В творчестве Гойи появляются новые темы и настроения. Трагической выразительностью, гротескной трактовкой образов отличаются хранящиеся в Академии Сан Фернандо картины 1794 г. «Трибунал инквизиции», «Дом умалишенных», «Процессия флагеллантов». Изменяется и сама манера художника, стремящегося создать общий, полный повышенной эмоциональности живописный образ» который строится на напряженном цветовом звучании единой коричневато-серой тональности и вспыхивающих красных, желтых, синих пятен, на движении стремительных коротких мазков. Гойя как бы вплотную подходит здесь к изображению темных сторон современной ему жизни Испании. Эти небольшие, но полные глубокой выразительности полотна свидетельствуют о сложении в искусстве мастера нового художественного языка.

То, что волнует теперь Гойю, вызывая его резкое обличение и гневный протест, находит воплощение в знаменитой состоящей из восьмидесяти трех офортов графической серии

«Капричос» (1793—1797, изданы в 1799).

«Капричос»—непревзойденный образец фантастически смелого, неповторимо острого реалистического гротеска. Само обращение художника к подобной форме художественного отражения действительности является характерной чертой становления искусства нового времени. Невероятны, чудовищны изображенные Гойей образы и ситуации, но при самых изощренных вымыслах его фантазии они раскрывают существенные, коренные особенности чудовищной испанской действительности того времени. «Капричос» бичует язвы феодально-католической Испании, они направлены против мира зла, насилия, мракобесия, невежества, тупости аристократии, лицемерия и алчности духовенства, суеверия и фанатизма масс.

Офорты создают сложный мир образов, в которых реальное сплетается с фантастическим, за аллегорической символикой угадывается политическая сатира, туманное иносказание граничит почти с карикатурой. Советские исследователи справедливо находят в «Капричос» отзвуки не только испанского народного лубка, но и французского революционного сатирического лубка. Некоторые темы, как, например, тема паразитизма, ничтожности господствующих классов, выражены в офортах Гойи более конкретно. Таковы изображения ослов, которых учат, увеселяют, портретируют услужливые мартышки и другие ослы, а двух здоровенных ослов несут на своих плечах крестьяне (лист «Ты, который не можешь»). Другие же темы, воплощенные в образах призраков и ведьм — участников адского шабаша, отличаются более сложным обобщающим звучанием. Образная многоплановость присуща всем этим произведениям. Так, например, в офорте «Что может сделать портной» Гойя запечатлевает религиозные предрассудки народа. Толпа в страхе склонилась перед грозной, надвигающейся на нее фигурой монаха, но это лишь пустая ряса, напяленная на засохшее дерево. Однако темные, пугающие воображение силы отнюдь не иллюзорны, как бы говорит далее Гойя: из складок капюшона возникает образованное рисунком коры дерева жуткое лицо призрака, к нему слетаются из пустого пространства светлого неба гнусные существа, оседлавшие летучих мышей. Особой остроты достигают антиклерикальные сатиры Гойи, его обличения инквизиции (листы «Какой златоуст», «Горячо», «Покорный обет», «Прихорашиваются»).

Отвратительный облик мрачного мира зла, с которым ассоциируется в воображении художника испанская действительность, не может заслонить проходящую через всю серию уверенность Гойи в торжестве светлого начала разума и истины.

Своеобразие идейно-образного содержания «Капричос» состоит в том, что это произведение сочетает критический дух передовой мысли своего времени и отзвуки столь устойчивых на испанской почве народных фольклорных представлений, широту общественного звучания и глубоко личное восприятие жизни художником. Во всем, что изображает здесь Гойя, ощущаются многообразные оттенки его чувств, от насмешливой иронии до гневного сарказма. Листы, полные ненависти и горечи, сменяются другими, в которых мастер не скрывает сочувствия к страдающему, лишенному свободы человеку. Это посвященные жертвам инквизиции офорты «Капричос», в которых нет ни фантастики, ни гротеска, ситуации и образы взяты из самой жизни.

Впечатляющая сила «Капричос», выполненных в технике офорта и акватинты, достигнута смелыми сочетаниями крупных живописных пятен черного и белого, света и тени, без преобладания жесткой линейности. Гойя — исключительный мастер в передаче движений, резких и мгновенных эмоций, стремительных и красноречивых жестов, изменчивой, преувеличенной, но никогда не теряющей реальный смысл мимики.

Франсиско Гойя. Злая ночь. Лист из серии «Капричос». Офорт, акватинта. 1793—1797 гг., издана в 1799 г.

илл. 132

Хотя, как указывалось, не следует переоценивать ясную программность политических взглядов Гойи, его «Капричос» неизмеримо более действенно и глубоко вскрывает сущность испанской реакции, нежели многие политические трактаты и обличительные памфлеты либеральных деятелей того времени. Вместе с тем критическое разоблачение конкретных явлений испанской действительности перерастает в серии Гойи в разоблачение мира зла и духовного уродства, и в этом состоит широкое, всеобъемлющее содержание «Капричос».

Ощущение полнозвучной красоты жизни никогда не покидало Гойю, даже в самые трудные годы. Закончив работу над «Капричос», в три месяца, в порыве творческого вдохновения он создал великолепные росписи в церкви св. Антония Флоридского в Мадриде (1798).

Франсиско Гойя. Чудо св. Антония Флоридского. Фреска купола церкви св. Антония Флоридского в Мадриде. Фрагмент. 1798 г.

илл. 134