Всеобщая История Искусств, том 5, книга 1 – 1964

.pdf

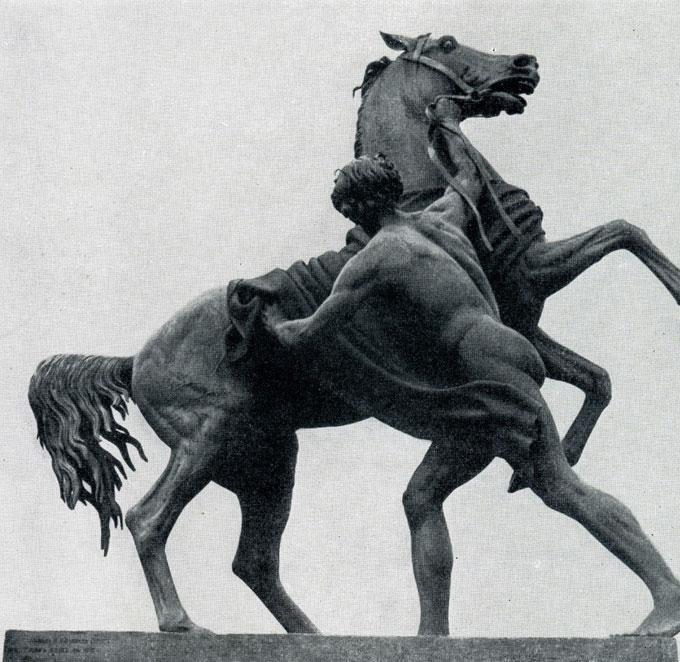

конем, держа его под уздцы. Четко переданные упругие объемы характерны для всех четырех групп, ясны и художественно выразительны их силуэты. Благодаря этим качествам группы Клодта удачно входят в архитектурное окружение, в городской ансамбль. Две первые бронзовые группы Клодту пришлось повторять в связи с тем, что они были отправлены в качестве правительственных подарков в Берлин и Неаполь.

П. К. Клодт. Укротитель коня. Скульптурная группа на Аничковом мосту в Ленинграде. Бронза. 1841 г.

илл. 204

Следующей работой Клодта явился памятник баснописцу И. А. Крылову, законченный отливкой в 1855 г. и в том же году установленный в Летнем саду в Петербурге. Памятник Крылову носит совершенно иной характер, чем открытые незадолго до него памятники писателям Карамзину и Державину, исполненные по проектам С. И. Гальберга. Вместо

аллегорической статуи музы или фигуры писателя, облаченного в римскую тогу, перед нами предстает реалистически изображенный поэт, старик Крылов. Необычным по сравнению с памятниками предшествующего, а отчасти и последующего времени оказывается здесь постамент, всю среднюю часть которого занимает сплошной, опоясывающий памятник горельеф с изображениями самых разнообразных животных — персонажей басен Крылова. В этом горельефе уже ясно видны элементы жанрового снижения значительности образа, присущей монументальной скульптуре.

Клодту принадлежит также конная статуя памятника Николаю I перед Исаакиевским собором, открытого в 1859 г. Это несомненно произведение официального характера. Вычурный и громоздкий характер носит постамент; условные тяжеловесные статуи Правосудия, Веры и другие аллегорические фигуры, выполненные Р. К. Залеманомстаршим (1813—1874), размещенные по четырем углам постамента, сочетаются со сложными многоплановыми горельефами Н. А. Разгазанова и того же Р. К. Залемана, производящими неприятное впечатление натуралистических макетов, а не подлинных произведений пластики. Художественную ценность монументу придает фигура коня с всадником, эффектно исполненная Клодтом. Движения коня легки и ритмичны, отчетливый силуэт его хорошо воспринимается с самых отдаленных точек зрения и с площади и с примыкающих к ней улиц. Изваянный Клодтом конь держится лишь на задних ногах, не имея никакой дополнительной опоры. Известно, что такой замысел вызвал в свое время обвинения скульптора в том, что он якобы неправильно рассчитал устойчивость многопудовой бронзовой массы; обвинения были опровергнуты математическими расчетами и практическим осуществлением статуи.

Очень много внимания Клодт уделял так называемой малой пластике — небольшим скульптурным группам и статуэткам, изображавшим лошадей. Отлитые в бронзе статуэтки получили распространение во многих экземплярах. Малая пластика была несомненно призванием скульптора. Во многих работах, вроде «Казацкой лошади с артиллеристом», «Мертвой лошади и волка», явно чувствуется уже повествовательность, наглядно свидетельствующая о непосредственном предварении жанровой скульптуры второй половины 19 в.

Значительное внимание к жанровой и малой пластике, с одной стороны, и вместе с тем упадок монументальной и особенно монументально-декоративной скульптуры — с другой, представляют собой типичные явления для середины 19 столетия.

* * *

Тенденция реалистической живописи 18 в.— раскрытие этической и эстетической ценности изображаемой действительности — остается ведущей и в первой половине нового столетия. Под влиянием изменившейся исторической обстановки особенное внимание обращается теперь на те черты русской жизни, которые носят характер народный и национальный. Утверждение героического и прекрасного в реальной действительности для русского искусства этого времени было в конечном счете своеобразной формой выражения романтического протеста передового, прогрессивного мировоззрения эпохи против реакционных, уродливых явлений социальной действительности.

Значительнейшим достижением русской живописи первой трети 19 в. был портрет. Его освещает гуманизм пушкинской эпохи русской культуры с ее безграничным уважением к «достоинству человека как человека». Светлый пафос борьбы против «ужасов рабства», унаследованный еще от 18 века, патриотический подъем, вызванный борьбой против

французской интервенции 1812 г., трепетное ожидание торжества социальной справедливости — все это придало мироощущению передового человека начала столетия характер возвышенный. Вместе с тем гражданственное начало соединялось здесь с лирическим, интимным, что сообщало духовному облику лучших людей того времени особенную полноту. Восемнадцатилетний автор оды «Вольность» воспевает «тоски мучительную сладость» и «сердца первую любовь»; современники Дениса Давыдова видят в прославленном герое Отечественной войны не только отважного партизана, но и поэта; декабрист Лунин, один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия, человек тончайшего ума, известен среди товарищей как «друг Марса, Вакха и Венеры». Сама гражданственность этих людей была чертой глубоко личной, идущей как бы из сокровеннейшей сущности человека, чем-то столь же естественным, как его дыхание. Нетерпение, с которым ожидают они «вольности святой», Пушкин сравнивает с томлением влюбленного. «Хромой Тургенев» восклицает: «Нет, никогда Россия не перестанет быть для меня священным идеалом,— к нему, для него, ему — все, все, все!» В портрете полнее, чем где-либо, раскрылся характер гуманизма этого времени. Идеальным членом общества считается теперь человек, соединяющий в себе служение отечеству, гуманность социальных воззрений с развитым и богатым духовным миром. Этот идеал отразил собой новый тип русского человека — сурового судьи всех крайностей крепостничества и самодержавия, идейного наследника просветителей 18 в., пылкого защитника отечества в кампании 1812 г. и одновременно преданного и нежного друга, одаренного и чуткого «любителя наук и художеств».

Наиболее ярко эти черты открывает творчество Ореста Адамовича Кипренского (1782— 1836), одного из самых значительных портретистов России первой четверти 19 в.

Кипренский окончил Академию художеств в 1803 г. по классу исторической живописи, под руководством французского живописца Дуайена и Г. И. Угрюмова. Однако в дальнейшем он работал преимущественно как портретист.

Первое пятнадцатилетие 19 в. было временем творческого расцвета Кипренского. Здесь он предстает перед нами романтиком. Созданные им образы эмоциональны, им свойственно особое внутреннее горение. Героям Кипренского — в различной мере и различным образом—присуще то романтическое «томление упованья», которым Пушкин характеризует душевное состояние своих современников.

Романтизм в русской культуре начала столетия в большей мере был порожден всей той тревожной атмосферой исторических сдвигов, которая царила в Европе, сотрясаемой захватническими походами Наполеона, вспыхивающими то тут, то там национальноосвободительными движениями против французской агрессии и собственной, национальной тирании. В известной мере в нем отразилось и неприятие лучшей частью русского дворянства существующих форм общественной жизни. Однако социальные иллюзии, озарявшие «дней александро-вых прекрасное начало», сообщали этим романтическим устремлениям оптимистические черты.

Романтизму Кипренского свойственна смягченность и своеобразная просветленность чувств и образов. Эмоциональность его нигде не переходит в экзальтацию, вдохновенность — в ложную патетику, недосказанность — в сугубую таинственность.

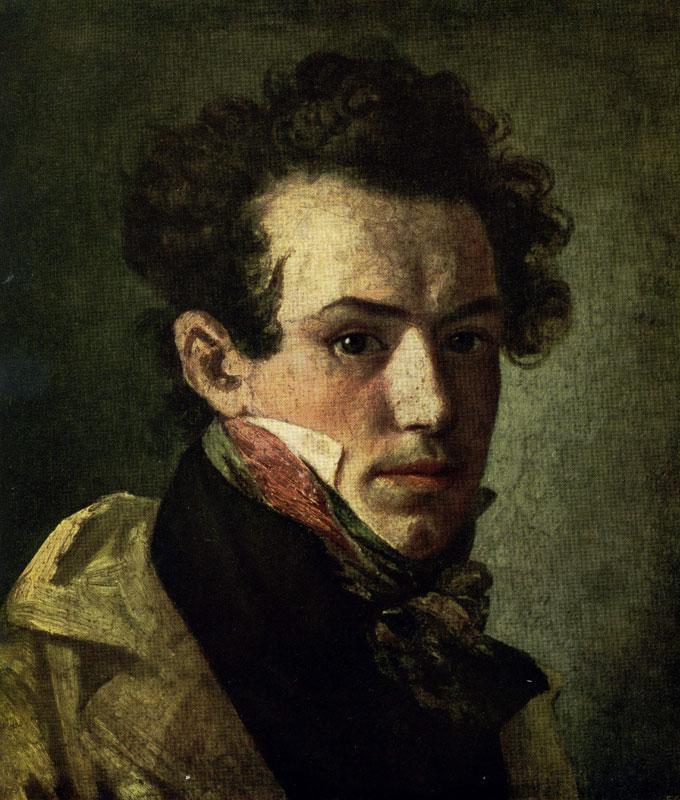

О. А. Кипренский. Автопортрет. 1808 г. Ленинград, Русский музей

цв. илл. стр. 168-169

Как портретист Кипренский начинает портретом приемного отца — А. Швальбе (1804; ГРМ). Это своеобразная творческая программа молодого портретиста: некий собирательный романтический образ седого старика с суровым, энергичным лицом, волевым движением руки сжимающего посох. Манера художника свидетельствует об

изучении западноевропейского портрета 17 столетия, в частности Ван Дейка, считавшегося в России в то время идеалом портретиста. Характерен для Эпохи и интерес Кипренского к созданию автопортретов. Типичен сочно написанный автопортрет художника с кистями за ухом (ок. 1808; ГТГ) с его густой сочной живописью, смелой лепкой формы, звучным световым Эффектом.

О. А. Кипренский. Портрет гусарского полковника Давыдова. 1809 г. Ленинград, Русский музей.

илл. 183

Одна из значительных работ этого периода — портрет гусарского полковника Давыдова (1809; ГРМ), изображенного в грозовом пейзаже в рост, облокотившимся на каменную плиту. Серьезный, задумчивый взгляд Давыдова, его большой открытый лоб — все говорит о внутренней одухотворенности. Это впечатление еще усиливается необычной «романтической» атмосферой, которую создает художник вокруг фигуры Давыдова, пронизывая пространство портрета скользящими пятнами света и тени. Звучность сочетания красного с золотом и белого с серебром в мундире гусара в контрасте с глубокими темными тонами пейзажа создает ощущение большой внутренней энергии, заключенной в этом человеке.

Непринужденность и спокойствие позы говорят о совершенном владении собой, о чувстве собственного достоинства. В романтике образа Давыдова находит выражение то особенное духовное благородство, которое соотечественники видели в русском воине — участнике антинаполеоновских войн, воспринимавшихся как борьба с «тираном», подавляющим «дух независимости народов».

О. А. Кипренский. Портрет А. П. Бакунина. Рисунок. Итальянский карандаш, пастель. 1813 г. Москва, Третьяковская галлерея.

илл. 185

Образ, созданный в портрете Давыдова, получил свое развитие в карандашных портретах участников Отечественной войны, исполненных в 1812—1813 гг.: Е. И. Чаплица (ГТГ), М. П. и А. П. Ланских (ГРМ), А. Р. Томилова (ГРМ) и П. А. Оленина (итальянский карандаш с пастелью; ГТГ). Типичен также и рисунок, изображающий А. П. Бакунина (1813, ГТГ)

— лицейского товарища А. С. Пушкина. В этих работах Кипренский выступает как

создатель нового типа камерного интимного портрета, сменившего миниатюру на кости и гравюру 18 столетия.

О. А. Кипренский. Портрет мальчика Челищева. Ок. 1810 г. Москва, Третьяковская галлерея.

илл. 182

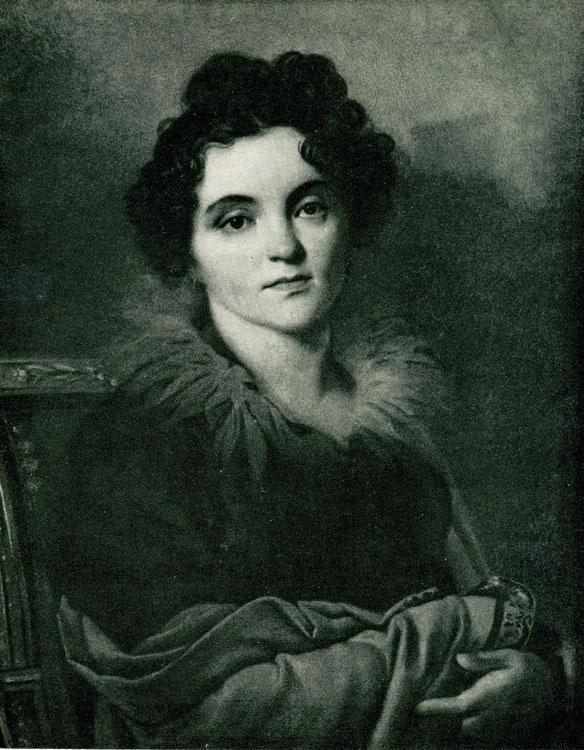

О. А. Кипренский. Портрет Д. Н. Хвостовой. 1814 г. Москва, Третьяковская, галлерея.

илл. 184

К числу лучших произведений этой поры относятся и портреты маслом: друга художника А. Р. Томилова (1808; ГРМ), С. С. Уварова (1815; ГТГ), поэта В. А. Жуковского (1816; ГТГ). Особую область в творчестве Кипренского того времени представляют собой женские портреты — Е. П. Ростопчиной (1809; ГТГ), Д. Н. Хвостовой (1814; ГТГ) и другие. Их лирическая теплота, проникновенность и в то же время конкретность предвосхищают образы поэзии Пушкина.

Одна из лучших работ — портрет мальчика Челищева (ок. 1810; ГТГ). Облик его проникнут внутренней романтической взволнованностью: он смотрит на мир широко открытыми глазами ребенка, для которого еще «новы все впечатленья бытия». В то же время, несмотря на его детский возраст, в нем угадывается внутренняя жизнь, обещающая в будущем глубокую натуру.

Темперамент мальчика подчеркнут контрастным сопоставлением темных глаз и черных прядей волос на ярко освещенном лице, белизна которого в свою очередь усиливается темным фоном портрета. Той же цели служит контраст белого воротника с насыщенным синим цветом куртки и красным — жилета и, наконец, сама свободная фактура портрета, динамическое наложение мазка.

С 1816 по 1823 г. Кипренский пробыл в Италии, где страстно увлекся классическим итальянским искусством; Рафаэлем и мастерами круга Леонардо да Винчи. К лучшим работам этого периода принадлежат портреты А. М. Голицына (ок. 1819; ГТГ) и Е. С. Авдулиной (ок. 1822; ГРМ) с их стремлением к обобщенности образа, его пластической завершенности. Изучение классического искусства и разработка сложных композиционных замыслов (в частности —«Анакреоновой гробницы») обогатили Кипренского-портретиста; окрепло его композиционное мастерство; линии контуров приобрели изысканность, а пластические объемы — необычайную убедительность.

Возвратившийся на родину Кипренский в официальных кругах был принят недружелюбно, чему, возможно, послужили причиной клеветнические нападки на художника, имевшие место еще в Италии. Однако печать приветствовала выставку его работ. Искусство Кипренского переживает новый расцвет, вызванный тем внутренним подъемом, который, несомненно, ощутил художник, вернувшийся на родину накануне восстания декабристов, когда лучшая часть русского общества жила напряженнейшей духовной жизнью.

Поиски обобщенного образа вылились в искания образа общественно значительного. Таков портрет Пушкина (1827; ГТГ). Художник, по общему признанию, изобразил здесь Пушкина—«солнце русской поэзии». Все здесь полно глубокой внутренней значительности: вдохновенный взгляд, выражение большой внутренней сосредоточенности в лице, сдержанный жест сомкнутых на груди рук, строгая, простая композиция, спокойствие линий и цветовых сочетаний. Творческое начало раскрыто здесь как наивысшее проявление природы человека. Новым для Кипренского был и замеченный еще современниками оттенок внутренней горечи, ощущаемый в изгибе рта и выражении глаз поэта. Это придает задумчивости Пушкина до некоторой степени характер скорбного размышления. По всей вероятности, здесь отражены уже настроения новой, «последекабристской» поры русской жизни.