Всеобщая История Искусств, том 5, книга 1 – 1964

.pdf

расцвет его портретного мастерства. В это время в творчестве Брюллова развиваются портретные формы, дающие возможность более углубленной характеристики человека.

К. П. Брюллов. Портрет А. Н. Струговщикова. 1840 г. Москва, Третьяковская галлерея

илл. стр. 184-185

Брюллов и в эти годы остается в основе своей романтиком. Часто он создает образы людей, живущих напряженной внутренней жизнью, иногда улавливает в них даже борьбу каких-то противоречивых начал, отражая тем самым до некоторой степени тот сложный этап духовного развития, который переживала русская дворянская и разночинная интеллигенция после 1825 г., когда в ее среде происходил процесс вызревания новых социальных и политических идеалов, процесс, усложненный общей атмосферой депрессии, царившей в России в конце 20-х и в 30-х гг. Типичен эффектно написанный автопортрет (1848; ГТГ), задуманный как романтический образ вдохновенного творца, сломленного душевным и физическим недугом. Однако образ художника здесь несколько архаизирован, весь замысел портрета Эклектичен; он исполнен как бы в подражание фламандскому портрету 17 в. В отличие от этого в превосходном портрете А. Н. Струговщикова (1840; ГТГ) сходная тема раскрыта методом реалистическим, путем анализа реальных особенностей модели. Романтические тенденции постепенно уступают в портретах Брюллова объективному взгляду на человека, фиксирующему модель в сумме ее реальных, подчас противоречивых особенностей. Характерные черты этого процесса можно увидеть в портретах Н. В. Кукольника (1836; ГТГ) и поэта В. А. Жуковского (1837—1838; Киев, музей Т. Г. Шевченко). Общий замысел портрета Кукольника, тревожная атмосфера сгущающегося сумрака, многозначительность фона, наконец, эффектное освещение лица — все это создает образ романтического поэта. В то же время в самой позе Кукольника, в нарочитой небрежности прически, во всем его облике чувствуется оттенок позерства и самолюбования, столь присущего этому человеку в действительности. В легкой усмешке, чуть тронувшей его полные чувственные губы, в его взгляде, рассеянном, задумчивом и вместе с тем не лишенном оттенка лукавства и даже хитрости, чувствуется Кукольник-жуир, доступный низменным страстям, и в то же время Кукольник — остроумный собеседник, восприимчивый и чуткий слушатель, с которым могли делиться своими творческими планами Глинка и Брюллов. Реальный облик человека, раскрытый художником, разрушает оболочку романтического идеала.

К. П. Брюллов. Портрет археолога Микеланджело Ланчи. 1851 г. Москва, Третьяковская галлерея.

илл. 211

Одновременно Брюллов терпит и ряд неудач. Они касаются главным образом тех его работ, которые он вел по официальным заказам. Все эти начинания либо оставались незаконченными, как огромное полотно «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839—1843; ГТГ), либо (как это было с большинством церковных заказов) приводили художника к холодным и надуманным решениям в духе реакционного романтизма. Одним из последних замыслов Брюллова была идея аллегорической картины,

раскрывающей мысль о тщете всех человеческих начинаний перед всеразрушающей силой времени.

Болезнь заставила Брюллова в 1849 г. предпринять новую поездку за границу с целью поправить свое здоровье. Здесь были написаны им несколько удачных портретов, в числе которых — портрет итальянского ученого Микеланджело Ланчи (1851; ГТГ), соединяющий в себе многие лучшие черты Брюллова-портретиста: эмоциональность образа, меткость психологической характеристики, насыщенность цветовой гаммы. В 1852 г. в Риме Брюллов скончался.

Педагогическая деятельность Брюллова носила прогрессивный характер. В противоположность старой академической системе он считал, что основа профессионального образования — изучение натуры, хотя и признавал необходимость параллельного изучения произведений классического искусства, которые помогают находить в этой натуре общие закономерности. Среди учеников Брюллова — А. А. Агин, виднейший представитель русской реалистической иллюстрации 40-х гг. 19 в., украинский поэт и художник — реалист Т. Г. Шевченко; советами Брюллова пользовался живописец П. А. Федотов, открывший новую страницу в истории русской реалистической живописи. Существенна была роль Брюллова-педагога и в развитии художественной культуры окраин России.

Во второй трети 19 в. происходит постепенная деградация Академии художеств как административного и идейного центра художественной жизни. В 30-х гг. она была отдана в ведение министерства двора, под непосредственный надзор императора, а ее президенты стали назначаться из членов царской семьи. Именно у художников, тесно связанных с Академией всей своей творческой и педагогической деятельностью, наиболее стойкими оказываются в это время традиции уже изживающего себя классицизма, и, с другой стороны, именно в их творчестве ярко и полно проявляется реакционный романтизм. Типичный представитель академического искусства этого времени — Ф. А. Бруни (1799— 1875), академик и профессор Академии, впоследствии и ее ректор, художник, пользовавшийся большой популярностью в великосветских придворных кругах. Его творчество пропитано тем вымученным искусственным мистицизмом, которым был проникнут самый дух аристократического общества николаевского времени. Ранние работы Бруни еще связаны с искусством первой четверти 19 в. Такова «Смерть Камиллы» (1824; ГРМ)— традиционно академическая, безупречно грамотная, близкая своим гражданским пафосом передовым идеалам начала столетия. Напоминает эпикурейские мотивы русской поэзии 10-х и 20-х гг. и его чувственная «Вакханка» (1828; ГРМ). Однако главная работа художника—«Медный змий» (1820-е гг.—1841; ГРМ)—принадлежит уже целиком следующему этапу. Она написана на сюжет библейской легенды о страшной каре, ниспосланной еврейскому народу, отступившемуся от своего бога. Идея картины Бруни, в сущности, антигуманистична: восставший народ под влиянием животного страха возвращается в состояние рабской покорности своим жрецам. В художественном организме картины Бруни, несмотря на безупречную грамотность рисунка и композиции, много условности: условны театральная расстановка фигур, охристо-зеленоватая гамма картины, нарочитая патетика движений.

Характерное для русской живописи тех лет соединение аналитической разработки новых методов изображения живой действительности с попытками философски осмыслить суть исторических процессов ярче всего выразилось в искусстве Александра Андреевича Иванова (1806—1858). Как и Брюллов, он принадлежит к художникам, определившим характер русской живописи своего времени. Вдумчивое, необычайно требовательное отношение к собственному творчеству, самозабвенная преданность искусству, глубокая

убежденность в необходимости создания искусства нового, «удовлетворяющего требованиям новой жизни»,— вот отличительные черты Иванова.

Александр Иванов родился в Петербурге. Его отец, Андрей Иванов, был профессором Академии художеств. Одиннадцати лет Александр был помещен в Академию, которую окончил по классу исторической живописи. Ученические работы Иванова—«Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824; ГТГ) и «Иосиф, толкующий сны в темнице хлебодару и виночерпию» (1827; ГРМ) — говорят о ранней творческой зрелости художника. Он стремится толковать традиционные академические сюжеты по-своему, с возможно большим психологическим правдоподобием и археологической точностью.

По окончании Академии Иванов в 1830 г. отправился на средства Общества поощрения художников в Италию и сразу же погрузился в серьезную, систематическую работу. Там Иванов сближается с некоторыми итальянскими и немецкими художниками, в частности с представителями так называемой «назарейской школы»— Овербеком и другими, в которых его привлекали стремление к темам философского характера, преданность искусству. Однако само искусство назарейцев, его эклектизм и условность, узость его идейного диапазона остались чуждыми Иванову.

Наиболее интересная работа тех лет — картина «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой» (1831—1834; ГТГ). Построенная в принципах русского академического классицизма, она тем не менее отличается от него — и одновременно от искусства назарейцев — глубоким поэтическим чувством и жизненной правдивостью образов маленького Гиацинта и юного Кипариса.

В начале 30-х гг., после длительных поисков темы для большой картины, Иванов наконец остановился на сюжете из Евангелия, избрав тот момент евангельской легенды, когда Христос впервые появляется перед еврейским народом. Так была задумана композиция «Явление Христа народу» (1837—1857), работа над которой поглотила большую часть творческой жизни художника. Существенно, что Иванов трактовал свою тему не как чисто религиозную, а скорее как философскую и историческую. Картина должна была, по его мнению, выражать самую «сущность христианства». Утверждение христианской религии рассматривалось им как определенный момент истории духовного развития человечества, поднявший Это человечество на следующую ступень нравственного совершенства, исторического прогресса. Народ представлялся Иванову согбенным бременем социального и национального угнетения. Призыв Иоанна должен был, по мысли художника, пробуждать его от «векового безмолвия», освобождать таящееся в глубинах душ «желание свободы и независимости». В этом замысле образ Иоанна, который занимал художника чрезвычайно, приобретал особый смысл. Он в известной мере был одним из вариантов образа пророка — глашатая истины и обличителя, который был распространен в русской прогрессивной литературе первой четверти 19 в. (его наивысшее выражение — пушкинский «Пророк»). В то же время образ Иоанна связан был в представлении художника с идеями высокой, мессианской роли современного художника (в особенности

— художника русского) как вождя, призванного направлять общественную жизнь своего народа. Независимо от религиозного сюжета, столь естественно облекающего мысль русского художника первой трети 19 в., картина в конечном счете явилась одним из многочисленных выражений тех мучительных поисков путей дальнейшего культурного прогресса России, которые так типичны для русской интеллигенции 30—40-х гг.

Общая композиция картины сложилась довольно быстро: на первом плане — толпа людей, пришедших слушать проповедь Иоанна и совершить символическое омовение. В

центре — Иоанн, направляющий внимание толпы к Христу, чье появление вызывает радость, изумление, восторг, недоверие, враждебность.

Для исполнения своего замысла Иванов предпринял колоссальную подготовительную работу. В процессе работы он стремился найти подтверждение каждой своей мысли в беседах с людьми, чей авторитет был для него бесспорен. Так сложилась у него длительная и глубокая дружба с Н. В. Гоголем, дружеские отношения с целым рядом представителей русской интеллигенции.

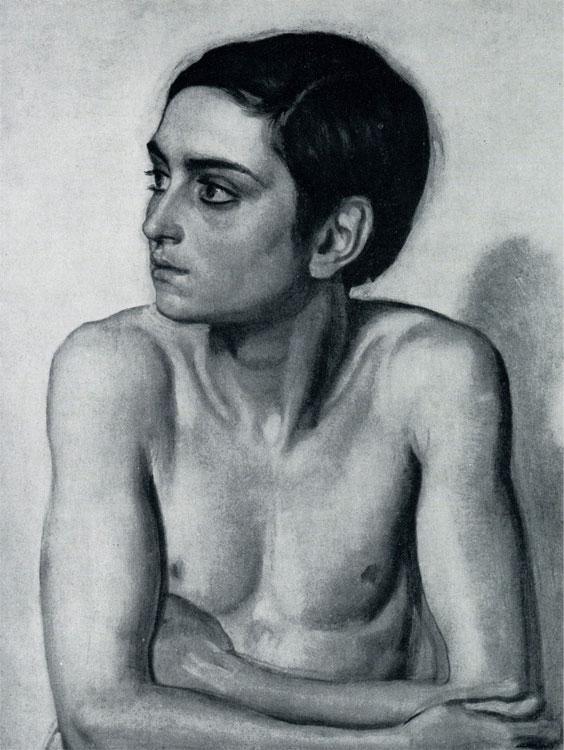

А. А. Иванов. Обнаженный мальчик. Этюд для картины «Явление Христа народу». 1830—1840-е гг. Москва, Третьяковская галлерея.

илл. 212

А. А. Иванов. Фигура прислушивающегося, сидящего на земле. Этюд для картины «Явление Христа народу». 1830— 1840-е гг. Москва, Третьяковская галлерея.

илл. 213

А. А. Иванов. Подымающийся старик. Этюд для картины «Явление Христа народу». 1830—1840-е гг. Москва, Третьяковская галлерея.

илл. 215

Художник предпринял большое продолжительное путешествие по Северной Италии, задачей которого было изучение венецианских колористов. Он штудирует античные подлинники в Риме и Флоренции, вдумчиво изучает живопись Леонардо да Винчи и более всего Рафаэля, окончательно отказываясь от эклектических установок академической живописи. Одновременно Иванов систематически работал с натуры. Каждый персонаж в своей будущей картине он стремился возвысить до степени синтетического образа, сочетая для этого изучение памятников классического искусства с изучением натуры. Он писал болотистый пейзаж Кампаньи, напоминающей долину реки Иордан, оливковые рощи, прибрежные камни, наблюдал купающихся, хлопотал о поездке в Палестину. Результатом многолетней работы явилось огромное количество этюдов карандашом и маслом, по своему значению далеко превосходящих ценность вспомогательных

материалов. Эти работы — самое высокое достижение русской реалистической живописи первой половины 19 в.

А. А. Иванов. Две головы. Этюд для фигуры раба в картине «Явление Христа народу». 1830—1840- е гг. Ленинград, Русский музей.

илл. 216

Впортретных этюдах, разрабатывающих центральные образы картины, Иванов достигает большой глубины и конкретности психологического анализа. Он создает также синтетические образы, суммирующие наблюдения над реальной человеческой природой.

Впервом случае примером могут служить этюды головы раба (ГРМ) и (ГТГ), дающие сильное, глубоко человеческое решение образа этого персонажа картины — страдающего униженного человека, которому обещано духовное возрождение.

Весь комплекс изобразительных средств, которыми Иванов оперировал в этих работах, явился откровением в современной ему русской живописи, далеко опередившим современников и предварившим многие искания последующих десятилетий. Убедительный пример — серия пейзажных этюдов и связанных с ними самостоятельных

пейзажных работ. Здесь Иванов уходит далеко за пределы непосредственной этюдной подготовки картины.

Иванов аналитически разрабатывает проблему передачи жизни природы, живой взаимосвязи всех ее частей. Проблема живописи на открытом воздухе, затронутая в русском пейзаже еще Щедриным, поставлена была Ивановым со всей серьезностью и глубиной. Примерами пленэрной живописи Иванова могут служить этюды выходящих из воды (ГТГ), где замечательно правдиво прослежено художником богатство реальных цветовых соотношений густой зеленой листвы, блестящей поверхности воды, ярко освещенной солнцем, и мокрого, сияющего рефлексами человеческого тела. Несмотря на всю остроту передачи эффектов яркого солнечного дня, цвет предметов нигде не утрачивает своей естественной насыщенности. Столь же убедительна и «Ветка» (ГТГ), где ощущение бездонного, пронизанного светом воздушного пространства, открывающегося за древесной ветвью первого плана, передается верно и очень точно взятым цветовым соотношением темной зелени листвы, чистой голубизны неба и далеких голубовато-сизых горных склонов покрытых виноградниками. Может быть, наиболее полно пленэрные искания Иванова выразились в поздней по времени серии этюдов, изображающих обнаженных мальчиков на траве, под открытым небом.

А. А. Иванов. На берегу Неаполитанского залива. 1850-е гг. Москва, Третьяковская галлерея