- •Технологии транспортных телекомуникационно-информационных сетей

- •Лекция №1 Плезиохронная цифровая иерархия - pdh

- •1. Общая харакктристика pdh

- •Лекция №2. Введение в технологию синхронной иерархии sonet/sdh

- •1. Общая характеристика sdh

- •2. Общие особенности построения синхронной иерархии

- •Лекция №3. Схемы мультиплексирования потоков в sdh

- •1. Обобщенная схема мультиплексирования потоков в sdh (первая редакция)

- •2.Обобщенная схема мультиплексирования потоков в sdh (третья редакция)

- •3. Пример формирования модуля stm-1 из триба е1 (редакция etsi)

- •Лекция №4. Формирование фреймов stm-n в sdh

- •1. Структура модулей stm-n (etsi)

- •2. Структура заголовка soh фрейма stm-1

- •3. Структура маршрутных заголовков рoh

- •4. Структура указателей административных и трибных блоков

- •Лекция №5. Состав сети sdh.

- •1. Функциональные задачи модулей сетей sdh

- •2. Функциональные модули сетей sdh

- •Линейные тракты сци

- •Лекция №6 Топологии и архитектура сетей sdh

- •1. Топологии сети sdh

- •2. Архитектура сети sdh.

- •3. Методы защиты синхронных потоков

- •Лекция №7 Синхронизация сетей sdh

- •1. Назначение системы синхронизации

- •2. Иерархия источников синхросигналов

- •3. Архитектура системы синхронизации

- •4. Реконфигурация системы синхронизации на основе ssm и

- •5. Примеры синхронизации сети sdh

- •Лекция №8 Система контроля и управления сетью sdh

- •1. Назначение системы контроля и управления сетью

- •2. Четырехуровневая модель управления сетью

- •3. Функциональные блоки и архитектура tmn

- •5. Адрес точки доступа сетевого сервиса nsap

- •6. Управляющие системы em-os и nm-os

- •Конфигурирование кросс-соединений - может быть осуществлено элемент-менеджером по специальной таблице кросс-соединений, формируемой в процессе конфигурирования узла.

- •Лекция №9 Аппаратная реализация сетевых элементов сетей sdh

- •1. Пример мультиплексора уровня stm-1

- •2. Пример мультиплексора уровня stm-4

- •3. Технические характеристики оборудования сетей sdh

- •Лекция №10 Проектирование сети sdh

- •1. Техническое задание на проектирование сети sdh

- •2. Выбор топологии сети

- •4. Конфигурация мультиплексорных узлов и составление спецификации оборудования

- •5. Формирование сети управления

- •6. Формирование сети синхронизации

- •7 Соединение и конфигурирование узлов и маршрутизация потоков

- •Лекция №11 Системы sdh следующего поколения (Next Generation sdh, ng sdh)

- •1. Передача пакетного трафика в «классической» сети sdh

- •2. Ng sdh – общие положения

- •Компоненты ng sdh

- •3. Конкатенация в sdh

- •4. Управление шириной коридора. Lcas

- •5. Общая процедура разбиения на кадры (General Framing Procedure, gfp

- •6. Ethernet поверх sdh

- •Лекция №12 Спектральное уплотнение каналов - wdm

- •1. Общие положения

- •Принцип работы систем со спектральным уплотнением

- •2. Виды wdm систем

Лекция №7 Синхронизация сетей sdh

1. Назначение системы синхронизации

Назначение системы синхронизации – поддержание в нормальных условиях одинаковой точности тактовой частоты всех устройств синхронизации транспортной сети СЦИ.

Отсутствие надлежащей синхронизации сетевых элементов вызывает рост активности указателей и, как следствие, ухудшение качества передачи сигналов информационной нагрузки.

Для решения задачи сетевой тактовой синхронизации используются сигналы синхронизации.

Фаза идеального синхросигнала пропорциональна времени и может служить эталоном времени в каждом сетевом элементе.

Формирование и доставка к сетевым элементам сигналов синхронизации требуемого качества являются главными функциями системы тактовой синхронизации. Поэтому основу системы синхронизации составляют:

источники синхросигналов;

каналы распределения синхросигналов;

система контроля и управления распределением синхросигналов

Методы синхронизации/

При построении систем синхронизации современных сетей СЦИ используются два основных метода синхронизации узловых тактовых генераторов:

• метод взаимной синхронизации;

• метод принудительной синхронизации.

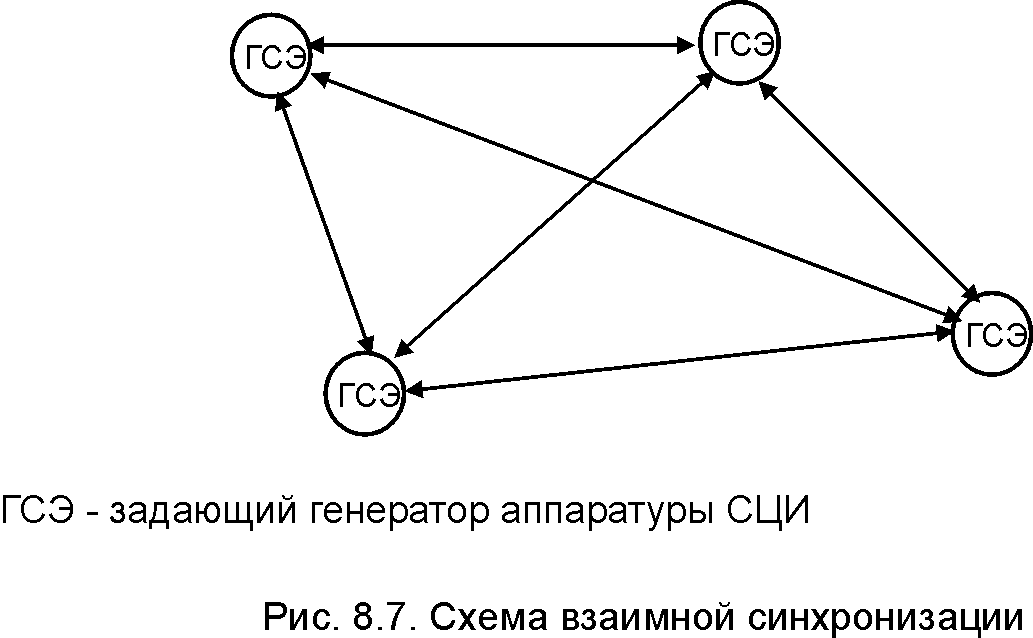

Взаимная синхронизация предусматривает обмен синхросигналами между всеми узлами сети (рис. 7.1) и формирование на основе анализа их частот сигналов управления частотой задающего генератора (ГСЭ) каждого сетевого элемента.

Рисунок 7.1 - . 8.8. Схема взаимной синхронизации

Из-за сложности реализации устойчивого механизма синхронизации и определения рабочей частоты сети метод взаимной синхронизации находит ограниченное применение в основном при резервировании источников синхросигналов в составных устройствах синхронизации.

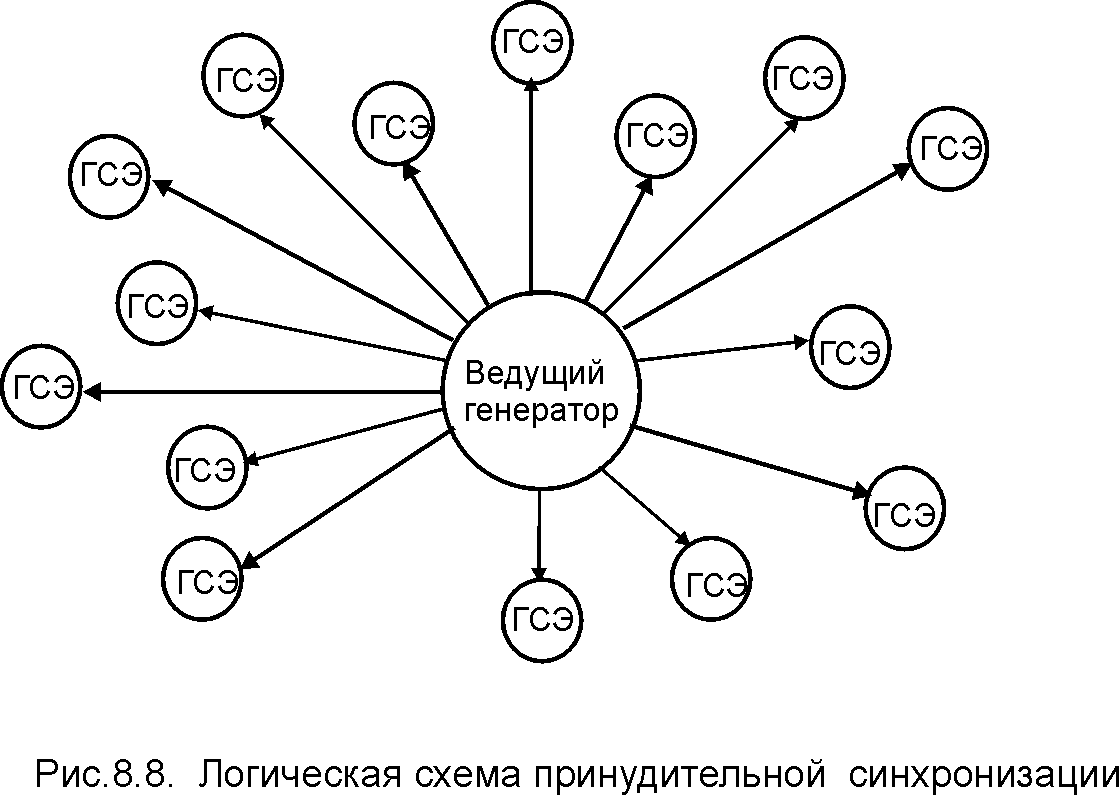

В соответствии с методом принудительной синхронизации сигнал ведущего высокоточного и высокостабильного генератора распределяется по сети и доставляется ко всем задающим генераторам сетевых элементов.

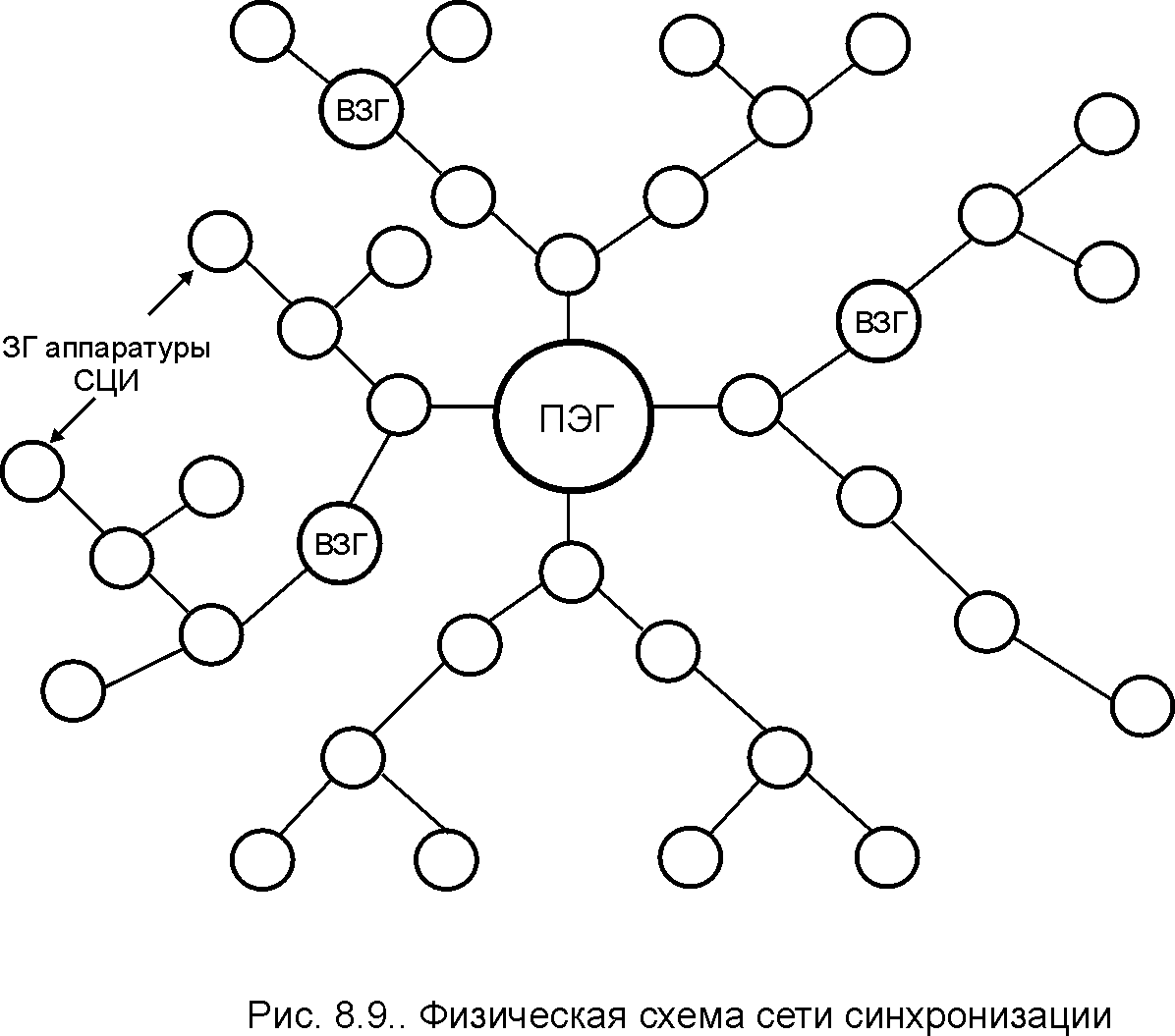

Логическая схема принудительной синхронизации показана на рис. 7.2, а физическая – на рис. 7.3.

Рисунок 7.2 - Логическая схема принудительной синхронизации

Рисунок 7.3 - Физическая схема сети синхронизации

Метод принудительной синхронизации обеспечивает наибольшую стабильность работы и надежность системы тактовой синхронизации, поэтому широко используется в современных сетях СЦИ

2. Иерархия источников синхросигналов

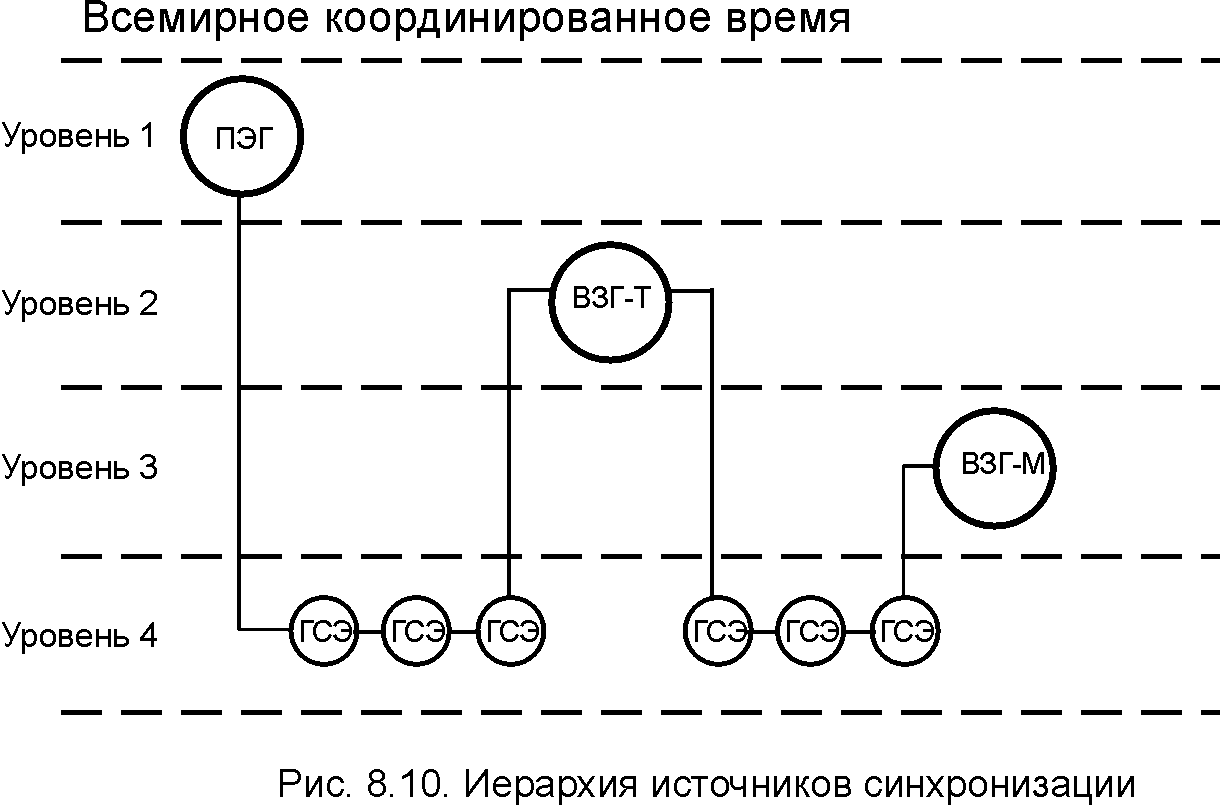

Для системы принудительной синхронизации СЦИ определены четыре иерархических уровня тактовых генераторов (рис. 7.4), отличающиеся качеством генерируемого сигнала:

первичный эталонный генератор ПЭГ (PRC);

вторичный задающий генератор транзитного узла ВЗГ-Т (SSU-T);

вторичный задающий генератор местного узла ВЗГ-М (SSU-L);

задающий генератор сетевого элемента ГСЭ (SEC).

Рисунок 7.4 - Иерархия источников синхронизации

Система такого распределения базируется на иерархической схеме, заключающейся в создании ряда точек, где находится первичный эталонный генератор тактовых импульсов PRC (ПЭГ), сигналы которого затем распределяются по сети, создавая вторичные источники - вторичный или ведомый задающий генератор тактовых импульсов SSU (ВЗГ), реализуемый либо в виде таймера транзитного узла TNC, либо таймера локального (местного) узла LNC.

Первичный эталонный генератор определяет долговременную стабильность опорного сигнала на сети и реализуется в виде автономного оборудования .

В состав ПЭГ входят два-три первичных эталонных источника ПЭИ (Primary Reference Sourses – PRS) и вторичный задающий генератор ВЗГ, синхронизируемый от одного из ПЭИ (остальные ПЭИ в резерве). Функциональное назначение ВЗГ состоит в фильтрации кратковременной нестабильности ПЭИ, чтобы она не выходила за пределы, нормированные для ПЭГ. Кроме того ВЗГ обеспечивает формирование сигналов ПЭГ на своих многочисленных выходах.

Точность частоты ПЭИ должна быть не хуже 1×10-11. Поэтому в качестве ПЭИ используются атомные стандарты частоты: цезиевые или рубидиевые квантовые генераторы, работающие на принципе резонансного лазерного излучения.

Дополнительно ПЭИ калибруются по сигналам Всемирного координированного времени ВКВ (Universal Time Coordinated - UTC).

Точность ВКВ примерно на два порядка выше, чем у ПЭИ.

Для трансляции сигналов ВКВ используются спутниковые радионавигационные системы GPS (МО США) и ГЛОНАСС (РКС РФ).

Обе спутниковые радионавигационные системы излучают открытый (гражданский) сигнал, который является доступным для использования почти во всем мире, в том числе и в Украине.

Вторичный задающий генератор используется не только в составе ПЭГ, но и в качестве самостоятельного элемента системы синхронизации

В этой роли ВЗГ выполняет следующие функции:

выбор входного синхросигнала;

узкополосную фильтрацию фазового дрожания и дрейфа фазы, накапливающихся при прохождении сигналов по цепи синхронизации;

удержание последнего значения частоты при потере всех входных синхросигналов.

ВЗГ реализуется в виде рубидиевого квантового генератора или в виде охлаждаемого генератора с кварцевой стабилизацией частоты и может выполняться в виде автономного оборудования синхронизации (Stand Alone Synchronization Equipment – SASE) или встроенного генераторного оборудования сетевого элемента.

Задающий генератор сетевого элемента ГСЭ - это встроенный в аппаратуру СЦИ источник тактовых сигналов, который выполняет следующие функции:

прием входных сигналов синхронизации от ряда источников;

выбор одного из входных сигналов;

минимальная фильтрация синхросигнала;

распределение синхросигнала между объектами синхронизации.

Всемирноt координированноt время.

Точность ВКВ примерно на два порядка выше, чем у ПЭГ.

Для трансляции сигналов ВКВ используются спутниковые радионавигационные системы GPS (МО США) и ГЛОНАСС (РКС РФ).

Обе спутниковые радионавигационные системы излучают открытый (гражданский) сигнал, который является доступным для использования почти во всем мире, в том числе и в Украине.

В связи с широким развитием GPS была разработана альтернатива первичным эталонным источникам PRS - технология локальных первичных эталонов LPR, основанная на использовании UTC для подстройки частоты. Многи етелефонные компании используют эту технологию в местах развертывания GPS для создания альтернативы таймерам класса TNC на транзитных узлах. На таких узлах в качестве таймеров TNC устанавливаются улучшенные рубидиевые часы. В комбинации с технологией LPR использование синхронизации от UTC позволяет получать локальные первичные эталоны существенно перекрывающие требования по точности 10'11, устанавливаемые стандартами ITU-T и ETSI для первичных эталонных таймеров.