- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ

- •1.1. Понятие о нефтяной залежи

- •1.2. Механизм использования пластовой энергии при добыче нефти

- •2. ИСТОЧНИКИ ПЛАСТОВОЙ ЭНЕРГИИ

- •2.1. Пластовые давления

- •2.1.1. Статическое давление на забое скважины

- •2.1.2. Статический уровень

- •2.1.3. Динамическое давление на забое скважины

- •2.1.4. Динамический уровень жидкости

- •2.1.5. Среднее пластовое давление

- •2.1.6. Пластовое давление в зоне нагнетания

- •2.1.7. Пластовое давление в зоне отбора

- •2.1.8. Начальное пластовое давление

- •2.1.9. Текущее пластовое давление

- •2.1.10. Приведенное давление

- •2.2. Приток жидкости к скважине

- •2.3. Режимы разработки нефтяных месторождений

- •2.4. Водонапорный режим

- •2.5. Упругий режим

- •2.6. Режим газовой шапки

- •2.7. Режим растворенного газа

- •2.8. Гравитационный режим

- •3. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗАЛЕЖЬ НЕФТИ

- •3.1. Цели и методы воздействия

- •3.2. Технология поддержания пластового давления закачкой воды

- •3.2.1. Размещение скважин

- •3.3. Основные характеристики поддержания пластового давления закачкой воды

- •3.4. Водоснабжение систем ППД

- •3.5. Техника поддержания давления закачкой воды

- •3.5.1. Водозаборы

- •3.5.2. Насосные станции первого подъема

- •3.5.3. Буферные емкости

- •3.5.4.Станции второго подъема

- •3.6. Оборудование кустовых насосных станций

- •3.7. Технология и техника использования глубинных вод для ППД

- •3.8. Поддержание пластового давления закачкой газа

- •3.9. Методы теплового воздействия на пласт

- •3.10. Техника закачки теплоносителя в пласт

- •3.11. Внутрипластовое горение

- •4. ПОДГОТОВКА СКВАЖИН К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- •4.1. Конструкция оборудования забоев скважин

- •4.2. Приток жидкости к перфорированной скважине

- •4.3. Техника перфорации скважин

- •4.4. Пескоструйная перфорация

- •4.5. Методы освоения нефтяных скважин

- •4.6. Передвижные компрессорные установки

- •4.7. Освоение нагнетательных скважин

- •5. МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СКВАЖИНЫ

- •5.1. Назначение методов и их общая характеристика

- •5.2. Обработка скважин соляной кислотой

- •5.3. Термокислотные обработки

- •5.4. Поинтервальная или ступенчатая СКО

- •5.5. Кислотные обработки терригенных коллекторов

- •5.6. Техника и технология кислотных обработок скважин

- •5.7. Гидравлический разрыв пласта

- •5.8. Осуществление гидравлического разрыва

- •5.9. Техника для гидроразрыва пласта

- •5.10. Тепловая обработка призабойной зоны скважины

- •5.11. Термогазохимическое воздействие на призабойную зону скважины

- •5.12. Другие методы воздействия на призабойную зону скважин

- •6. ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН

- •6.1. Назначение и методы исследования скважин

- •6.2. Исследование скважин при установившихся режимах

- •6.3. Исследование скважин при неустановившихся режимах

- •6.4. Термодинамические исследования скважин

- •6.5. Скважинные дебитометрические исследования

- •6.6. Техника и приборы для гидродинамических исследований скважин

- •7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОДЪЕМА ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ

- •7.1. Физика процесса движения газожидкостной смеси в вертикальной трубе

- •7.1.1. Зависимость подачи жидкости от расхода газа

- •7.1.2. Зависимость положения кривых q (V) от погружения

- •7.1.3. Зависимость положения кривых q(V) от диаметра трубы

- •7.1.4. К. п. д. процесса движения ГЖС

- •7.1.5. Понятие об удельном расходе газа

- •7.1.6. Зависимость оптимальной и максимальной подач от относительного погружения

- •7.1.7. Структура потока ГЖС в вертикальной трубе

- •7.2. Уравнение баланса давлений

- •7.3. Плотность газожидкостной смеси

- •7.4. Формулы перехода

- •8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНТАННЫХ СКВАЖИН

- •8.1. Артезианское фонтанирование

- •8. 2. Фонтанирование за счет энергии газа

- •8. 3. Условие фонтанирования

- •8. 4. Расчет фонтанного подъемника

- •8. 5. Расчет процесса фонтанирования с помощью кривых распределения давления

- •8. 6. Оборудование фонтанных скважин

- •8.6.1. Колонная головка

- •8.6.2. Фонтанная арматура

- •8.6.3. Штуцеры.

- •8.6.4. Манифольды

- •8. 7. Регулирование работы фонтанных скважин

- •8. 8. Осложнения в работе фонтанных скважин и их предупреждение

- •8.8.1. Открытое фонтанирование

- •8.8.2. Предупреждение отложений парафина

- •8.8.3. Борьба с песчаными пробками

- •8.8.4. Отложение солей

- •9. ГАЗЛИФТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН

- •9.1. Общие принципы газлифтной эксплуатации

- •9.2. Конструкции газлифтных подъемников

- •9.3. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию (пусковое давление)

- •9.4. Методы снижения пусковых давлений

- •9.4.1. Применение специальных пусковых компрессоров

- •9.4.2. Последовательный допуск труб

- •9.4.3. Переключение работы подъемника с кольцевой системы на центральную

- •9.4.4. Задавка жидкости в пласт

- •9.4.5. Применение пусковых отверстий

- •9.5. Газлифтные клапаны

- •9.6. Принципы размещения клапанов

- •9.7. Принципы расчета режима работы газлифта

- •9.8. Оборудование газлифтных скважин

- •9.9. Системы газоснабжения и газораспределения

- •9.10. Периодический газлифт

- •9.11. Исследование газлифтных скважин

- •10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН ШТАНГОВЫМИ НАСОСАМИ

- •10.2. Подача штангового скважинного насоса и коэффициент подачи

- •10.3. Факторы, снижающие подачу ШСН

- •10.3.1. Влияние газа

- •10.3.2. Влияние потери хода плунжера

- •10.3.3. Влияние утечек

- •10.3.4. Влияние усадки жидкости

- •10.3.5. Нагрузки, действующие на штанги, и их влияние на ход плунжера

- •10.4. Оборудование штанговых насосных скважин

- •10.4.1. Штанговые скважинные насосы

- •10.4.2. Штанги

- •10.4.3. Насосные трубы

- •10.4.4. Оборудование устья скважины

- •10.4.5. Канатная подвеска

- •10.4.6. Штанговращатель

- •10.4.7. Станки-качалки (СК)

- •10.5. Исследование скважин, оборудованных штанговыми насосными установками

- •10.5.1. Эхолот

- •10.5.2. Динамометрия ШСНУ

- •10.5.3. Динамограмма и ее интерпретация

- •10.6. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях

- •11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН ПОГРУЖНЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ЭЛЕКТРОНАСОСАМИ

- •11.1. Общая схема установки погружного центробежного электронасоса

- •11.2. Погружной насосный агрегат

- •11.3. Элементы электрооборудования установки

- •11.4. Установка ПЦЭН специального назначения

- •11.5. Определение глубины подвески ПЦЭН

- •11.6. Определение глубины подвески ПЦЭН c помощью кривых распределения давления

- •12. ГИДРОПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ

- •12.1. Принцип действия гидропоршневого насоса

- •12.2. Подача ГПН и рабочее давление

- •13. ПОГРУЖНЫЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

- •14. РАЗДЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛАСТОВ ОДНОЙ СКВАЖИНОЙ

- •14.1. Общие принципы

- •14.2. Некоторые схемы оборудования скважин для раздельной эксплуатации пластов

- •14.3. Раздельная закачка воды в два пласта через одну скважину

- •15. РЕМОНТ СКВАЖИН

- •15.1. Общие положения

- •15.2. Подъемные сооружения и механизмы для ремонта скважин

- •15.3. Технология текущего ремонта скважин

- •15.4. Капитальный ремонт скважин

- •15.5. Новая технология ремонтных работ на скважинах

- •15.6. Ликвидация скважин

- •16. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

- •16.1. Особенности конструкций газовых скважин

- •16.2. Оборудование устья газовой скважины

- •16.3. Подземное оборудование ствола газовых скважин при добыче природного газа различного состава

- •16.4. Оборудование забоя газовых скважин

- •16.5. Расчет внутреннего диаметра и глубины спуска колонны НКТ в скважину

- •16.5.1. Определение внутреннего диаметра колонны НКТ

- •16.5.2. Определение глубины спуска колонны НКТ в скважину

- •16.6. Способы и оборудование для удаления жидкости с забоя газовых и газоконденсатных скважин

- •16.7. Одновременная раздельная эксплуатация двух газовых пластов одной скважиной

- •СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЗКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Разница ВС = Н есть избыточный напор. В этом случае можно повысить давление на устье

скважины на |

Р = Н·ρ·g установкой штуцера или снять часть рабочих ступеней насоса и заменить их |

|

вкладышами. |

Число снимаемых ступеней насоса определяется из простого соотношения |

|

Z Z Н . |

(11.10) |

|

|

Н0 |

|

Здесь Z0 - общее число ступеней в насосе; Но - напор, развиваемый насосом при полном числе ступеней.

С энергетической точки зрения штудирование на устье для согласования характеристик невыгодно, так как приводит к пропорциональному снижению к. п. д. установки. Снятие ступеней позволяет сохранить к. п. д. на прежнем уровне или даже несколько повысить его. Однако разобрать насос и заменить рабочие ступени вкладышами можно лишь в специализированных цехах.

При описанном выше согласовании характеристик скважины насоса необходимо, чтобы Н(Q) характеристика ПЦЭН соответствовала действительной характеристике при его работе на скважинной жидкости определенной вязкости и при определенном газосодержании на приеме. Паспортная характеристика Н(Q) определяется при работе насоса на воде и, как правило, является завышенной. Поэтому важно иметь действительную характеристику ПЦЭН, прежде чем согласовывать ее с характеристикой скважины. Наиболее надежный метод получения действительной характеристики насоса - это его стендовые испытания на скважинной жидкости при заданном проценте обводненности.

11.6. Определение глубины подвески ПЦЭН c помощью кривых распределения давления

Глубина подвески насоса и условия работы ЭЦЭН как на приеме, так и на его выкиде довольно просто определяется с помощью кривых распределения давления вдоль ствола скважины и НКТ. Предполагается, что методы построения кривых распределения давления P(х) уже известны из общей теории движения газожидкостных смесей в НКТ.

Если дебит задан, то из формулы (11.2) (или по индикаторной линии) определяется забойное давление Pс, соответствующее этому дебиту. От точки Р = Рс строится график распределения давления (по шагам) Р(х) по схеме «снизу вверх». Кривая Р(х) строится для заданного дебита Q, газового фактора Г0 и прочих данных, таких как плотность жидкости, газа, растворимость газа, температура, вязкость жидкости и др., учитывая при этом, что от забоя газожидкостная смесь движется по всему сечению обсадной колонны.

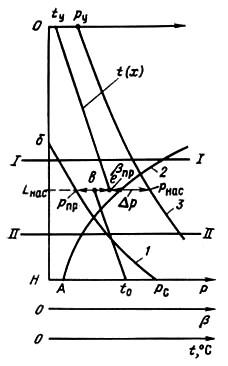

На рис. 11.10 показана линия распределения давления P(х) (линия 7), построенная снизу вверх от точки с координатами Рс, H.

343

ЗКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Рис. 11.10. Определение глубины подвески ПЦЭН и условий его работы с помощью построения кривых распределения давления: 1 - Р(х) - построенная от точки Рс; 2 - β(х) - кривая распределения газосодержания; 3 - Р(х), построенная от точки Ру;

Р- перепад давлений, развиваемый ПЦЭН

Впроцессе вычисления по шагам значений Р и х в качестве промежуточной величины для каждого шага получаются значения расходной газонасыщенности β. По этим данным, начиная с забоя, можно

построить новую кривую β(x) (рис. 11.10, кривая 2). При забойном давлении, превышающем давление насыщения Pс > Pнас, линия β(х) будет иметь своим началом точку, лежащую на оси ординат выше забоя, т.

е. на той глубине, где давление в стволе скважины будет равно или меньше Pнас.

При Рс < Рнас свободный газ будет присутствовать на забое и поэтому функция β(x) при х = Н уже будет иметь некоторое положительное значение. Абсцисса точки А будет соответствовать начальной газонасыщенности βна забое (х = Н).

При уменьшении х β будет возрастать в результате уменьшения давления.

Построение кривой P(х) должно быть продолжено до пересечения этой линии 1 с осью ординат (точка б).

Выполнив описанные построения, т. е. построив линии 1 и 2 от забоя скважины, приступают к построению кривой распределения давления P(х) в НКТ от устья скважины, начиная от точки х = 0 P = Pу, по схеме «сверху вниз» по шагам по любой методике и в частности по методике, описанной в общей теории движения газожидкостных смесей в трубах (глава 7). Вычисление производится для заданного дебита Q, того же газового фактора Г0 и других данных, необходимых для расчета.

344

ЗКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Однако в этом случае кривая P(х) рассчитывается для движения ГЖС по НКТ, а не по обсадной колонне, как в предыдущем случае.

На рис. 11.10 функция P(х) для НКТ, построенная сверху вниз, показана линией 3. Линия 3 должна быть продолжена вниз либо до забоя, либо до таких значений х, при которых газонасыщенность β становится достаточно малой (4 - 5%) или даже равной нулю.

Поле, лежащее между линиями 1 и 3 и ограниченное горизонтальными линиями I - I и II - II, определяет область возножных условий работы ПЦЭН и глубины его подвески. Расстояние по горизонтали между линиями 1 и 3 в определенном масштабе определяет перепад давлений P, который должен сообщить потоку насос, чтобы скважина работала с заданным дебитом Q, забойным давлением Pc и

устьевым давлением Pу.

Кривые на рис. XI. 10 могут быть дополнены кривыми распределения температур t(х) от забоя до глубины подвески насоса и от устья также до насоса с учетом скачка температуры (расстояние в - е) на глубине подвески ПЦЭН, происходящего от тепловой энергии, выделяемой двигателем и насосом. Этот температурный скачок можно определить, приравнивая потери механической энергии в насосе и электродвигателе к приращению тепловой энергии потока. Полагая, что переход механической энергии в тепловую совершается без потерь в окружающую среду, можно определить приращение температуры жидкости в насосном агрегате.

|

Н |

|

1 |

|

|

t |

|

|

|

1 . |

(11.11) |

|

|

||||

|

с |

|

н д |

|

|

|

|

|

|

Здесь с - удельная массовая теплоемкость жидкости, Дж/кг-°С; ηн и ηд - к. п .д. насоса и двигателя соответственно.

Тогда температура жидкости, покидающей насос, будет равна

t tпр t ,

где tпр - температура жидкости на приеме насоса.

При отклонении режима работы ПЦЭН от оптимального к. п. д. будет уменьшаться и нагрев жидкости будет увеличиваться.

ДлятогочтобывыбратьтипоразмерПЦЭН, необходимознать дебит и напор.

При построении кривых Р( х ) (см. рис. 11.10) дебит должен быть задан. Перепад давлений на выкиде и приеме насоса при любой глубине его спуска определяется как расстояние по горизонтали от линии 1 до линии 3. Этот перепад давлений необходимо перевести в напор, зная среднюю плотность жидкости ρв насосе. Тогда напор будет

Н |

Р |

. |

(11.12) |

|

|||

|

g |

|

|

Плотность жидкости ρ при обводненной продукции скважины определяется как средневзвешенная [формула (11.6)] с учетом плотностей нефти и воды при термодинамических условиях насоса.

345

ЗКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

По данным испытаний ПЦЭН при работе на газированной жидкости установлено, что при газосодержании на приеме насоса 0 < βпр < 5 - 7% напорная характеристика практически не изменяется.

При βпр > 5 - 7 % напорные характеристики ухудшаются и в расчетный напор необходимо вносить поправки. При βпр , доходящих до 25 - 30%, происходит срыв подачи насоса. Вспомогательная кривая

β( х ) (см. рис. 11.10, линия 2) позволяет сразу определять газосодержание на приеме насоса при различной глубине его спуска.

Определенные по графикам подача и необходимый напор должны соответствовать выбранному типоразмеру ПЦЭН при работе его на оптимальном или рекомендованных режимах.

346