- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ

- •1.1. Понятие о нефтяной залежи

- •1.2. Механизм использования пластовой энергии при добыче нефти

- •2. ИСТОЧНИКИ ПЛАСТОВОЙ ЭНЕРГИИ

- •2.1. Пластовые давления

- •2.1.1. Статическое давление на забое скважины

- •2.1.2. Статический уровень

- •2.1.3. Динамическое давление на забое скважины

- •2.1.4. Динамический уровень жидкости

- •2.1.5. Среднее пластовое давление

- •2.1.6. Пластовое давление в зоне нагнетания

- •2.1.7. Пластовое давление в зоне отбора

- •2.1.8. Начальное пластовое давление

- •2.1.9. Текущее пластовое давление

- •2.1.10. Приведенное давление

- •2.2. Приток жидкости к скважине

- •2.3. Режимы разработки нефтяных месторождений

- •2.4. Водонапорный режим

- •2.5. Упругий режим

- •2.6. Режим газовой шапки

- •2.7. Режим растворенного газа

- •2.8. Гравитационный режим

- •3. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗАЛЕЖЬ НЕФТИ

- •3.1. Цели и методы воздействия

- •3.2. Технология поддержания пластового давления закачкой воды

- •3.2.1. Размещение скважин

- •3.3. Основные характеристики поддержания пластового давления закачкой воды

- •3.4. Водоснабжение систем ППД

- •3.5. Техника поддержания давления закачкой воды

- •3.5.1. Водозаборы

- •3.5.2. Насосные станции первого подъема

- •3.5.3. Буферные емкости

- •3.5.4.Станции второго подъема

- •3.6. Оборудование кустовых насосных станций

- •3.7. Технология и техника использования глубинных вод для ППД

- •3.8. Поддержание пластового давления закачкой газа

- •3.9. Методы теплового воздействия на пласт

- •3.10. Техника закачки теплоносителя в пласт

- •3.11. Внутрипластовое горение

- •4. ПОДГОТОВКА СКВАЖИН К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- •4.1. Конструкция оборудования забоев скважин

- •4.2. Приток жидкости к перфорированной скважине

- •4.3. Техника перфорации скважин

- •4.4. Пескоструйная перфорация

- •4.5. Методы освоения нефтяных скважин

- •4.6. Передвижные компрессорные установки

- •4.7. Освоение нагнетательных скважин

- •5. МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СКВАЖИНЫ

- •5.1. Назначение методов и их общая характеристика

- •5.2. Обработка скважин соляной кислотой

- •5.3. Термокислотные обработки

- •5.4. Поинтервальная или ступенчатая СКО

- •5.5. Кислотные обработки терригенных коллекторов

- •5.6. Техника и технология кислотных обработок скважин

- •5.7. Гидравлический разрыв пласта

- •5.8. Осуществление гидравлического разрыва

- •5.9. Техника для гидроразрыва пласта

- •5.10. Тепловая обработка призабойной зоны скважины

- •5.11. Термогазохимическое воздействие на призабойную зону скважины

- •5.12. Другие методы воздействия на призабойную зону скважин

- •6. ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН

- •6.1. Назначение и методы исследования скважин

- •6.2. Исследование скважин при установившихся режимах

- •6.3. Исследование скважин при неустановившихся режимах

- •6.4. Термодинамические исследования скважин

- •6.5. Скважинные дебитометрические исследования

- •6.6. Техника и приборы для гидродинамических исследований скважин

- •7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОДЪЕМА ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ

- •7.1. Физика процесса движения газожидкостной смеси в вертикальной трубе

- •7.1.1. Зависимость подачи жидкости от расхода газа

- •7.1.2. Зависимость положения кривых q (V) от погружения

- •7.1.3. Зависимость положения кривых q(V) от диаметра трубы

- •7.1.4. К. п. д. процесса движения ГЖС

- •7.1.5. Понятие об удельном расходе газа

- •7.1.6. Зависимость оптимальной и максимальной подач от относительного погружения

- •7.1.7. Структура потока ГЖС в вертикальной трубе

- •7.2. Уравнение баланса давлений

- •7.3. Плотность газожидкостной смеси

- •7.4. Формулы перехода

- •8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНТАННЫХ СКВАЖИН

- •8.1. Артезианское фонтанирование

- •8. 2. Фонтанирование за счет энергии газа

- •8. 3. Условие фонтанирования

- •8. 4. Расчет фонтанного подъемника

- •8. 5. Расчет процесса фонтанирования с помощью кривых распределения давления

- •8. 6. Оборудование фонтанных скважин

- •8.6.1. Колонная головка

- •8.6.2. Фонтанная арматура

- •8.6.3. Штуцеры.

- •8.6.4. Манифольды

- •8. 7. Регулирование работы фонтанных скважин

- •8. 8. Осложнения в работе фонтанных скважин и их предупреждение

- •8.8.1. Открытое фонтанирование

- •8.8.2. Предупреждение отложений парафина

- •8.8.3. Борьба с песчаными пробками

- •8.8.4. Отложение солей

- •9. ГАЗЛИФТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН

- •9.1. Общие принципы газлифтной эксплуатации

- •9.2. Конструкции газлифтных подъемников

- •9.3. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию (пусковое давление)

- •9.4. Методы снижения пусковых давлений

- •9.4.1. Применение специальных пусковых компрессоров

- •9.4.2. Последовательный допуск труб

- •9.4.3. Переключение работы подъемника с кольцевой системы на центральную

- •9.4.4. Задавка жидкости в пласт

- •9.4.5. Применение пусковых отверстий

- •9.5. Газлифтные клапаны

- •9.6. Принципы размещения клапанов

- •9.7. Принципы расчета режима работы газлифта

- •9.8. Оборудование газлифтных скважин

- •9.9. Системы газоснабжения и газораспределения

- •9.10. Периодический газлифт

- •9.11. Исследование газлифтных скважин

- •10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН ШТАНГОВЫМИ НАСОСАМИ

- •10.2. Подача штангового скважинного насоса и коэффициент подачи

- •10.3. Факторы, снижающие подачу ШСН

- •10.3.1. Влияние газа

- •10.3.2. Влияние потери хода плунжера

- •10.3.3. Влияние утечек

- •10.3.4. Влияние усадки жидкости

- •10.3.5. Нагрузки, действующие на штанги, и их влияние на ход плунжера

- •10.4. Оборудование штанговых насосных скважин

- •10.4.1. Штанговые скважинные насосы

- •10.4.2. Штанги

- •10.4.3. Насосные трубы

- •10.4.4. Оборудование устья скважины

- •10.4.5. Канатная подвеска

- •10.4.6. Штанговращатель

- •10.4.7. Станки-качалки (СК)

- •10.5. Исследование скважин, оборудованных штанговыми насосными установками

- •10.5.1. Эхолот

- •10.5.2. Динамометрия ШСНУ

- •10.5.3. Динамограмма и ее интерпретация

- •10.6. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях

- •11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН ПОГРУЖНЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ЭЛЕКТРОНАСОСАМИ

- •11.1. Общая схема установки погружного центробежного электронасоса

- •11.2. Погружной насосный агрегат

- •11.3. Элементы электрооборудования установки

- •11.4. Установка ПЦЭН специального назначения

- •11.5. Определение глубины подвески ПЦЭН

- •11.6. Определение глубины подвески ПЦЭН c помощью кривых распределения давления

- •12. ГИДРОПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ

- •12.1. Принцип действия гидропоршневого насоса

- •12.2. Подача ГПН и рабочее давление

- •13. ПОГРУЖНЫЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

- •14. РАЗДЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛАСТОВ ОДНОЙ СКВАЖИНОЙ

- •14.1. Общие принципы

- •14.2. Некоторые схемы оборудования скважин для раздельной эксплуатации пластов

- •14.3. Раздельная закачка воды в два пласта через одну скважину

- •15. РЕМОНТ СКВАЖИН

- •15.1. Общие положения

- •15.2. Подъемные сооружения и механизмы для ремонта скважин

- •15.3. Технология текущего ремонта скважин

- •15.4. Капитальный ремонт скважин

- •15.5. Новая технология ремонтных работ на скважинах

- •15.6. Ликвидация скважин

- •16. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

- •16.1. Особенности конструкций газовых скважин

- •16.2. Оборудование устья газовой скважины

- •16.3. Подземное оборудование ствола газовых скважин при добыче природного газа различного состава

- •16.4. Оборудование забоя газовых скважин

- •16.5. Расчет внутреннего диаметра и глубины спуска колонны НКТ в скважину

- •16.5.1. Определение внутреннего диаметра колонны НКТ

- •16.5.2. Определение глубины спуска колонны НКТ в скважину

- •16.6. Способы и оборудование для удаления жидкости с забоя газовых и газоконденсатных скважин

- •16.7. Одновременная раздельная эксплуатация двух газовых пластов одной скважиной

- •СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЗКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

10.4.4. Оборудование устья скважины

Устьевое оборудование штанговой насосной скважины предназначено для герметизации затрубного пространства и отвода продукции скважины.

В связи с широким распространением однотрубной системы сбора продукции скважин при централизованных установках по сепарации газа и замеру дебитов сильно возросли давления на выкидах насосных установок В некоторых случаях возникает необходимость иметь на устье скважин (удаленные скважины, высокие вязкости жидкости) давления, доходящие до 4 МПа. Это усложняет конструкцию устьевого оборудования и повышает к нему технические требования. Типичной обвязкой устья скважины, оборудованной ШСНУ, нашедшей широкое применение на нефтяных промыслах восточных районов, является конструкция, показанная на рис. 10.7.

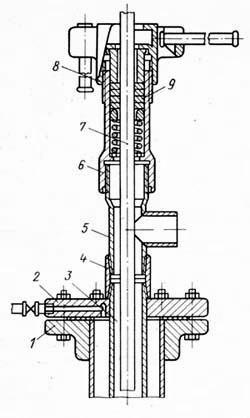

Рис. 10.7. Типичное оборудование устья скважины для штанговой насосной установки:

1 - колонный фланец; 2 - планшайба; 3 - НКТ; 4 - опорная муфта; 5 - тройник, 6 - корпус сальника, 7 - полированный шток, 8 - головка сальника, 9 - сальниковая набивка

Устьевой сальник герметизирует выход полированного штока. В полость сальника укладываются разрезные кольца из прорезиненного тканевого ремня или специальной нефтестойкой резины, которые уплотняются заворачиванием верхней нажимной муфты. Часто причиной нарушения герметичности устьевого сальника является несовпадение центра сальника с центром канатной подвески штанг или ее отклонение от вертикали при движениях балансира. Такие отклонения в той или иной мере всегда имеют место при недостаточной точности установки станка-качалки, балансира или их нарушении в процессе длительной работы.

306

ЗКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Это обусловило появление устьевых сальников с самоустанавливающейся головкой с шаровым шарнирным соединением. Такой сальник разработан Азинмашем и рассчитан на давление до 4,0 МПа. Шаровая головка сальника допускает отклонение его оси от вертикали в любую сторону до 3°. Герметичность в шаровом сочленении обеспечивается уплотнительным кольцом из нефтестойкой резины. Шаровое сочленение увеличивает срок службы сальниковой набивки и полированного штока. При необходимости периодически сальниковую набивку подтягивают завинчиванием крышки головки.

10.4.5. Канатная подвеска

Сальниковый шток присоединяется к головке балансира с помощью канатной подвески. Конструкция канатной подвески допускает установку прибора - динамографа для снятия диаграммы - зависимости силы, действующей в точке подвеса, от хода штока (Р(S)].

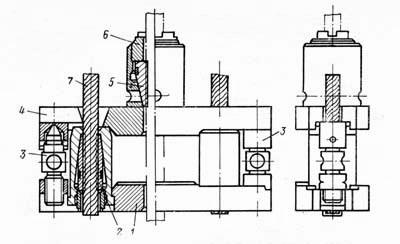

Рис. 10.8. Канатная подвеска сальникового штока

Кроме того, с помощью канатной подвески регулируется посадка плунжера в цилиндр насоса для предупреждения ударов плунжера о всасывающий клапан или выхода плунжера из цилиндра.

Канатная подвеска (рис. 10.8) состоит из нижней 1 и верхней 4 траверс. В нижнюю траверсу заделаны с помощью специальных зажимов 2 концы канатной петли 7. На верхней траверсе укреплен клиновой зажим 5, удерживающий сальниковый шток. По краям нижней траверсы имеются винты 3 для подъема верхней траверсы при установке в их разъем динамографа. Элементы конструкции канатных подвесок, входящих в комплект станка-качалки, стандартизованы. Канатная петля одевается на специальный ролик, имеющийся на головке балансира.

Изменение места захвата сальникового штока клиновым захватом достигается перестановкой верхней траверсы вдоль штока на требуемое место и повторной затяжкой клинового захвата муфтой 6.

10.4.6. Штанговращатель

Штанговращатель - механическое приспособление, закрепляемое на сальниковом штоке для медленного проворачивания колонны штанг и плунжера «на заворот» при каждом ходе головки балансира.

Штанговращатели применяются при эксплуатации искривленных скважин для предотвращения одностороннего истирания штанг, муфт и плунжера, для предотвращения отворотов штанговых колонн, а также в случаях применения пластинчатых скребков, укрепляемых на колонне штанг для удаления отли-

жений парафина на внутренних стенках насосных труб. 307

ЗКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Обычно штанговращатель состоит из зубчатого круглого диска, закрепляемого на теле штока горизонтально, и храпового механизма с шарнирным зубом и рычагом, который тросом соединяется с неподвижной точкой. При каждом качании балансира трос натягивается, перемещает рычаг, с помощью которого шарнирный зуб (собачка) поворачивает диск на один шаг.

Таким образом, штанги делают один оборот за такое число качаний, сколько зубьев имеется в диске по его периметру.

Штанговращатели существенно улучшают работу ШСНУ при осложненных условиях эксплуатации.

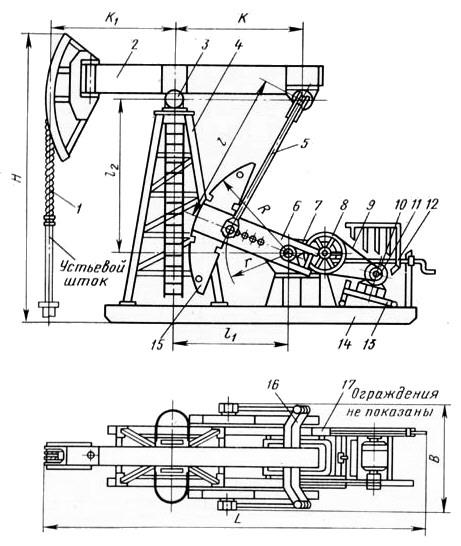

10.4.7. Станки-качалки (СК)

На нефтяных промыслах в эксплуатации имеются СК различных типоразмеров и конструкций. В настоящее время СК выпускаются по ГОСТ 5866 - 76. В механическом и кинематическом отношении они достаточно совершенны (рис. 10.9). В отличие от предыдущих СК новые конструкции имеют не откидную головку балансира, а поворотную, что облегчает работу бригады подземного ремонта н сокращает возможность травматизма. Кроме того, предусматривается плавное, механизированное перемещение кривошипных противовесов и ряд других изменений. ГОСТ 5866 - 76 предусматривает широкий ассортимент СК (табл. X.5). В шифре СК указывается грузоподъемность, максимальный ход и допустимый момент на валу редуктора.

Пример шифра СКЗ - 1,2 - 630. Это означает: грузоподъемность станка-качалки - 3 т, максимальный ход - 1,2 м, наибольший крутящий момент на валу редуктора - 630 кгс-м. Таким образом, в самом шифре указываются важнейшие характеристики СК (табл. 10.5).

Новые СК имеют только роторное уравновешивание, двухступенчатые редукторы с шевронными зубчатыми колесами с зацеплением Новикова (кроме СК2 и СКЗ, для которых допускается эвольвентное зацепление).

Тихоходный вал редуктора имеет два шпоночных паза, расположенных под углом 90°. Это позволяет переставлять кривошип на 90º и перераспределять зону износа зубьев редуктора на менее изношенные участки. Такая мера увеличивает сроки службы редуктора.

Новые СК изготавливаются при более жестких технических требованиях к балансировке деталей, точности их изготовления и центровки плоскостей балансира, кривошипов и вертикальности движения канатной подвески.

308

ЗКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Рис. 10.9. Схема балансирного станка-качалки:

1 - канатная подвеска; 2 - балансир с поворотной головкой; 3 - опора балансира; 4 - стойка; 5 - шатун; 6 - кривошип; 7 - редуктор; 8 - ведомый шкив; 9 - клиноременная передача; 10 - электромотор; 11 - ведущий шкив; 12 - ограждения; 13 - салазки поворотные для электромотора; 14 - рама, 15 - противовес, 16 - траверса, 17 - тормозной шкив

Предусмотрено механизированное плавное перемещение кривошипных противовесов, при котором достигается лучшее уравновешивание СК.

Качалки оборудованы двухколодочным тормозом с ручным приводом. Тормозной барабан закреплен на трансмиссионном валу редуктора. С помощью тормоза балансир и противовесы качалки могут быть зафиксированы в любом положении. Электродвигатель устанавливается на салазках, наклон которых регулируется для достижения необходимого натяжения тиксо-тропных ремней трансмиссионной передачи. Изменение длины хода балансира достигается перестановкой пальца шатуна на кривошипе, а изменение числа качаний достигается сменой шкива на валу электродвигателя на другой размер.

309

ЗКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

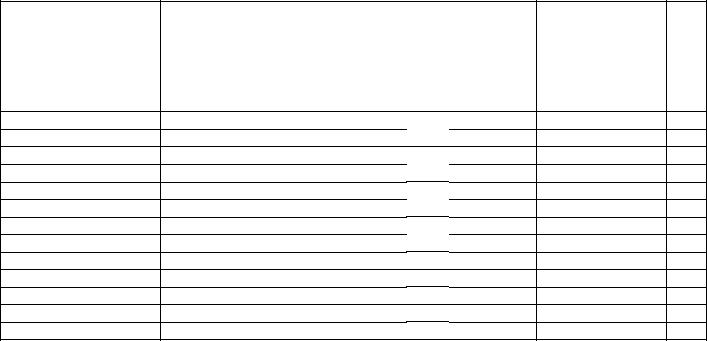

Таблица 10.5

Техническая характеристика станков-качалок

Станок-качалка |

Длина хода штока, м |

1 |

СК2-0,6-250 |

0,3; 0,45; 0,6 |

|

2 |

СКЗ-1,2-630 |

0,6; 0,75; 0,9; 1,05; 1,2 |

|

3 |

СК4-2,1-1600 |

0,9; 1,2; 1,5; 1,8; 2,1 |

|

4 |

СК5-3-2500 |

1,3; 1,8; 2,1; 2,5; 3,0 |

|

5 |

CK6-2,1-2500 |

0,9; 1,2; 1,5; 1,8; 2,1 |

|

6 |

CK8-3,5-4000 |

1,8; 2,1; 2,5; 3,0; 3,5 |

|

7 |

CK12-2,5-4000 |

1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,5 |

|

8 |

CK8-3,5-5600 |

1,8; 2,1; 2,5; 3,0; 3,5 |

|

9 |

CKIO-3-5600 |

1,5; 1,8; 2,1; 2,5; 3,0 |

|

10 |

CKIO-4,5-8000 |

2,3; 2,7; 3,3; 3,9; 4,5 |

|

11 |

CK12-3,5-8000 |

1,8; 2,1; 2,5; 3,0; 3,5 |

|

12 |

CK15-6-12500 |

3,0; 3,5; 4,5; 5,2; 6,0 |

|

13 |

CK20-4,5-12500 |

2,3; 2,7; 3,8; 3,9; 4,5 |

|

Кинематические размеры, |

Наибольший |

кривошипарадиус R |

|||||

Переднее k1плечо |

Заднее kплечо |

|

Длина шатунаl |

дальнего отверстия рк |

|||

|

|

м |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

ивошип |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,74 |

0,74 |

|

0,84 |

|

0,295 |

0,365 |

|

1,2 |

1,2 |

|

1,43 |

|

0,57 |

|

1,0 |

2,1 |

1,5 |

|

1,8 |

|

0,72 |

|

1,3 |

3,0 |

2,1 |

|

2,5 |

|

1,0 |

|

1,6 |

2,1 |

2,1 |

|

2,5 |

|

1,0 |

|

1,6 |

3,5 |

2,5 |

|

3,0 |

|

1,2 |

1,95 |

|

2,5 |

2,5 |

|

3,0 |

|

1,2 |

1,95 |

|

3,5 |

2,5 |

|

3,0 |

|

1,2 |

1,95 |

|

3,0 |

2,5 |

|

3,0 |

|

1,2 |

1,95 |

|

4,5 |

3,5 |

|

4,2 |

|

1,67 |

2,36 |

|

3,5 |

3,5 |

|

4,2 |

|

1,67 |

2,36 |

|

6,0 |

4,2 |

|

5,0 |

|

2,0 |

|

3,2 |

4,5 |

4,2 |

|

5,0 |

|

2,0 |

|

3,2 |

Габаритные размеры, м

Длина l |

Ширина B |

Высота H |

3,15 |

1,15 |

2,0 |

4,2 |

1,35 |

3,3 |

5,9 |

1,7 |

4,8 |

7,4 |

1,85 |

5,55 |

6,5 |

1,85 |

5,1 |

8,5 |

2,25 |

6,65 |

7,5 |

2,25 |

6,4 |

8,5 |

2,25 |

6,65 |

8,0 |

2,25 |

6,65 |

10,55 |

2,6 |

9,00 |

9,55 |

2,6 |

8,5 |

13,2 |

3,1 |

11,5 |

11,7 |

3,1 |

10,7 |

Масса комплекта, кг

1600

3850

7200

9900

9600

15100

14800

15600

15450

24900

24800

34800

34500

Кроме описанных балансирных станков-качалок существует много других индивидуальных приводов для штанговых насосных установок, не получивших, однако, широкого распространения. К числу таких приводов можно отнести безбалансирные станки-качалки, в которых возвратно-поступательное движение штанг осуществляется с помощью цепи или канатов, перекинутых через шкивы-звездочки, укрепленные на наклонной к устью скважины пирамиде-опоре. Канатная подвеска (или цепь) прикрепляется к штангам, а другим концом к кривошипу редуктора.

При вращении вала редуктора и укрепленных на валу кривошипов канаты подвески и колонна штанг совершают возвратно-поступательное движение. Отсутствие тяжелого высокоподнятого на пирамидестойке балансира позволяет уменьшить массу безбалансирных станков и несколько улучшить кинематику привода. Безбалансирные СК уравновешиваются с помощью противовесов, укрепляемых на кривошипе, как и у балансирных СК. Однако центр тяжести противовеса имеет по отношению к точке прикрепления шатунов угловое смещение, зависящее от наклона линии, соединяющей центры вращения шкивов на опоре и оси главного вала кривошипа.

Существуют балансирные СК с гидропневматическим и пневматическим уравновешиванием. Эти станки более компактные, чем обычные балансирные, имеют более плавный ход, меньшие инерционные нагрузки. Однако они сложнее в изготовлении, дороже и, несмотря на некоторое уменьшение габаритных размеров, более металлоемки. Уравновешивание в них достигается как за счет использования роторных противовесов, так и за счет сжатия воздуха в специальном цилиндре с перемещающимся в нем поршнем. Кроме того, на СК с пневматическим уравновешиванием обязательно имеется небольшой одноцилиндровый компрессор для подкачки воздуха в систему уравновешивания.

310