- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ

- •1.1. Понятие о нефтяной залежи

- •1.2. Механизм использования пластовой энергии при добыче нефти

- •2. ИСТОЧНИКИ ПЛАСТОВОЙ ЭНЕРГИИ

- •2.1. Пластовые давления

- •2.1.1. Статическое давление на забое скважины

- •2.1.2. Статический уровень

- •2.1.3. Динамическое давление на забое скважины

- •2.1.4. Динамический уровень жидкости

- •2.1.5. Среднее пластовое давление

- •2.1.6. Пластовое давление в зоне нагнетания

- •2.1.7. Пластовое давление в зоне отбора

- •2.1.8. Начальное пластовое давление

- •2.1.9. Текущее пластовое давление

- •2.1.10. Приведенное давление

- •2.2. Приток жидкости к скважине

- •2.3. Режимы разработки нефтяных месторождений

- •2.4. Водонапорный режим

- •2.5. Упругий режим

- •2.6. Режим газовой шапки

- •2.7. Режим растворенного газа

- •2.8. Гравитационный режим

- •3. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗАЛЕЖЬ НЕФТИ

- •3.1. Цели и методы воздействия

- •3.2. Технология поддержания пластового давления закачкой воды

- •3.2.1. Размещение скважин

- •3.3. Основные характеристики поддержания пластового давления закачкой воды

- •3.4. Водоснабжение систем ППД

- •3.5. Техника поддержания давления закачкой воды

- •3.5.1. Водозаборы

- •3.5.2. Насосные станции первого подъема

- •3.5.3. Буферные емкости

- •3.5.4.Станции второго подъема

- •3.6. Оборудование кустовых насосных станций

- •3.7. Технология и техника использования глубинных вод для ППД

- •3.8. Поддержание пластового давления закачкой газа

- •3.9. Методы теплового воздействия на пласт

- •3.10. Техника закачки теплоносителя в пласт

- •3.11. Внутрипластовое горение

- •4. ПОДГОТОВКА СКВАЖИН К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- •4.1. Конструкция оборудования забоев скважин

- •4.2. Приток жидкости к перфорированной скважине

- •4.3. Техника перфорации скважин

- •4.4. Пескоструйная перфорация

- •4.5. Методы освоения нефтяных скважин

- •4.6. Передвижные компрессорные установки

- •4.7. Освоение нагнетательных скважин

- •5. МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СКВАЖИНЫ

- •5.1. Назначение методов и их общая характеристика

- •5.2. Обработка скважин соляной кислотой

- •5.3. Термокислотные обработки

- •5.4. Поинтервальная или ступенчатая СКО

- •5.5. Кислотные обработки терригенных коллекторов

- •5.6. Техника и технология кислотных обработок скважин

- •5.7. Гидравлический разрыв пласта

- •5.8. Осуществление гидравлического разрыва

- •5.9. Техника для гидроразрыва пласта

- •5.10. Тепловая обработка призабойной зоны скважины

- •5.11. Термогазохимическое воздействие на призабойную зону скважины

- •5.12. Другие методы воздействия на призабойную зону скважин

- •6. ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН

- •6.1. Назначение и методы исследования скважин

- •6.2. Исследование скважин при установившихся режимах

- •6.3. Исследование скважин при неустановившихся режимах

- •6.4. Термодинамические исследования скважин

- •6.5. Скважинные дебитометрические исследования

- •6.6. Техника и приборы для гидродинамических исследований скважин

- •7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОДЪЕМА ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ

- •7.1. Физика процесса движения газожидкостной смеси в вертикальной трубе

- •7.1.1. Зависимость подачи жидкости от расхода газа

- •7.1.2. Зависимость положения кривых q (V) от погружения

- •7.1.3. Зависимость положения кривых q(V) от диаметра трубы

- •7.1.4. К. п. д. процесса движения ГЖС

- •7.1.5. Понятие об удельном расходе газа

- •7.1.6. Зависимость оптимальной и максимальной подач от относительного погружения

- •7.1.7. Структура потока ГЖС в вертикальной трубе

- •7.2. Уравнение баланса давлений

- •7.3. Плотность газожидкостной смеси

- •7.4. Формулы перехода

- •8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНТАННЫХ СКВАЖИН

- •8.1. Артезианское фонтанирование

- •8. 2. Фонтанирование за счет энергии газа

- •8. 3. Условие фонтанирования

- •8. 4. Расчет фонтанного подъемника

- •8. 5. Расчет процесса фонтанирования с помощью кривых распределения давления

- •8. 6. Оборудование фонтанных скважин

- •8.6.1. Колонная головка

- •8.6.2. Фонтанная арматура

- •8.6.3. Штуцеры.

- •8.6.4. Манифольды

- •8. 7. Регулирование работы фонтанных скважин

- •8. 8. Осложнения в работе фонтанных скважин и их предупреждение

- •8.8.1. Открытое фонтанирование

- •8.8.2. Предупреждение отложений парафина

- •8.8.3. Борьба с песчаными пробками

- •8.8.4. Отложение солей

- •9. ГАЗЛИФТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН

- •9.1. Общие принципы газлифтной эксплуатации

- •9.2. Конструкции газлифтных подъемников

- •9.3. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию (пусковое давление)

- •9.4. Методы снижения пусковых давлений

- •9.4.1. Применение специальных пусковых компрессоров

- •9.4.2. Последовательный допуск труб

- •9.4.3. Переключение работы подъемника с кольцевой системы на центральную

- •9.4.4. Задавка жидкости в пласт

- •9.4.5. Применение пусковых отверстий

- •9.5. Газлифтные клапаны

- •9.6. Принципы размещения клапанов

- •9.7. Принципы расчета режима работы газлифта

- •9.8. Оборудование газлифтных скважин

- •9.9. Системы газоснабжения и газораспределения

- •9.10. Периодический газлифт

- •9.11. Исследование газлифтных скважин

- •10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН ШТАНГОВЫМИ НАСОСАМИ

- •10.2. Подача штангового скважинного насоса и коэффициент подачи

- •10.3. Факторы, снижающие подачу ШСН

- •10.3.1. Влияние газа

- •10.3.2. Влияние потери хода плунжера

- •10.3.3. Влияние утечек

- •10.3.4. Влияние усадки жидкости

- •10.3.5. Нагрузки, действующие на штанги, и их влияние на ход плунжера

- •10.4. Оборудование штанговых насосных скважин

- •10.4.1. Штанговые скважинные насосы

- •10.4.2. Штанги

- •10.4.3. Насосные трубы

- •10.4.4. Оборудование устья скважины

- •10.4.5. Канатная подвеска

- •10.4.6. Штанговращатель

- •10.4.7. Станки-качалки (СК)

- •10.5. Исследование скважин, оборудованных штанговыми насосными установками

- •10.5.1. Эхолот

- •10.5.2. Динамометрия ШСНУ

- •10.5.3. Динамограмма и ее интерпретация

- •10.6. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях

- •11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН ПОГРУЖНЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ЭЛЕКТРОНАСОСАМИ

- •11.1. Общая схема установки погружного центробежного электронасоса

- •11.2. Погружной насосный агрегат

- •11.3. Элементы электрооборудования установки

- •11.4. Установка ПЦЭН специального назначения

- •11.5. Определение глубины подвески ПЦЭН

- •11.6. Определение глубины подвески ПЦЭН c помощью кривых распределения давления

- •12. ГИДРОПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ

- •12.1. Принцип действия гидропоршневого насоса

- •12.2. Подача ГПН и рабочее давление

- •13. ПОГРУЖНЫЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

- •14. РАЗДЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛАСТОВ ОДНОЙ СКВАЖИНОЙ

- •14.1. Общие принципы

- •14.2. Некоторые схемы оборудования скважин для раздельной эксплуатации пластов

- •14.3. Раздельная закачка воды в два пласта через одну скважину

- •15. РЕМОНТ СКВАЖИН

- •15.1. Общие положения

- •15.2. Подъемные сооружения и механизмы для ремонта скважин

- •15.3. Технология текущего ремонта скважин

- •15.4. Капитальный ремонт скважин

- •15.5. Новая технология ремонтных работ на скважинах

- •15.6. Ликвидация скважин

- •16. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

- •16.1. Особенности конструкций газовых скважин

- •16.2. Оборудование устья газовой скважины

- •16.3. Подземное оборудование ствола газовых скважин при добыче природного газа различного состава

- •16.4. Оборудование забоя газовых скважин

- •16.5. Расчет внутреннего диаметра и глубины спуска колонны НКТ в скважину

- •16.5.1. Определение внутреннего диаметра колонны НКТ

- •16.5.2. Определение глубины спуска колонны НКТ в скважину

- •16.6. Способы и оборудование для удаления жидкости с забоя газовых и газоконденсатных скважин

- •16.7. Одновременная раздельная эксплуатация двух газовых пластов одной скважиной

- •СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЗКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

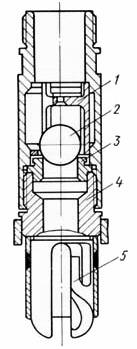

1 - клетка клапана; 2 - шарик; 3 - седло клапана; 4 - ниппель или ниппель-конус

Рис. 10.5. Нижний нагнетательный клапан насосов НГН-2 с ловителем для захвата штока всасывающего клапана: 1- 3 - см. рис. 10.4; 4 - корпус ловителя; 5 - ловитель

Необходимо также указать на существование специальных насосов, спускаемых на трубчатых штангах. Их шифр содержит букву Т, например НГН2Т. Это означает: насос глубинный невставной типа 2, для трубчатых штанг. При откачке жидкости с большим содержанием песка и взвеси, для предотвращения попадания этой взвеси в зазор между цилиндром и плунжером и заклинивания, откачиваемая жидкость из плунжера попадает не в насосные трубы, а в полые (трубчатые) штанги и по ним поднимается на поверхность. В качестве трубчатых штанг используются те же трубы, но малого диаметра (48 - 60 мм). Принципиальное отличие насосов для трубчатых штанг состоит только в том, что нагнетательный клапан (один или два) располагается в нижней части плунжера. Верхняя часть плунжера через специальный переводник соединяется с трубчатыми штангами. Поэтому жидкость не попадает в пространство между насосными трубами и трубчатыми штангами. В остальном конструкция этих насосов не отличается от обычных. Насосы для трубчатых штанг могут быть как вставные, так и невставные. Кроме того, разработаны конструкции специальных насосов других типов и назначений, например для раздельной добычи нефти.

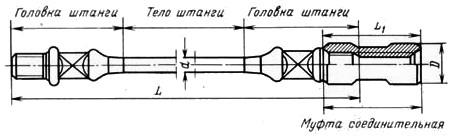

10.4.2. Штанги

Обычные штанги выпускаются четырех номинальных размеров по диаметру тела штанги: 16, 19, 22 и 25 мм. Концы штанги имеют утолщенные головки с квадратным сечением для захвата специальными ключами при свинчивании и развинчивании колонны штанг. Штанги соединяются штанговыми муфтами

(рис. 10.6, табл. 10.1).

Кроме штанг нормальной длины (8 м) выпускаются укороченные штанти длиной 1; 1,2; 1,5; 2; 3м стандартных диаметров. Укороченные штанги необходимы для регулировки длины всей колонны штанг с

302

ЗКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

таким расчетом, чтобы висящий на них плунжер перемещался в цилиндре насоса в заданных пределах. Верхний конец колонны штанг заканчивается утолщенным полированным штоком, проходящим через сальниковое уплотнение устья скважины.

Рис. 10.6. Насосная штанга и соединительная муфта В зависимости от условий эксплуатации штанги выпускаются с различной прочностной

характеристикой. Для их изготовления используются стали марки 40 или никель-молибденовые стали марки 20НМ с термообработкой и последующим поверхностным упрочнением токами высокой частоты (ТВЧ). В табл. 10.2 приводятся характеристики штанг и условия их использования в скважинах.

При конструировании колонны штанг используется известная в литературе номограмма Я. А. Грузинова.

Несмотря на то что верхние сечения штанг обычно бывают наиболее нагруженными, практика показывает, что поломки и обрывы штанг случаются и в нижних сечениях. При использовании насосов больших диаметров (56, 70, 95 мм), особенно при откачке вязких жидкостей и при больших скоростях плунжера (Sn > 30) нижние штанги могут испытывать продольный изгиб и, как следствие, отвороты и поломки. В таких случаях прибегают к установке «утяжеленного низа», состоящего из 2 - 6 тяжелых штанг или труб общей массой 80 - 360 кг. Это улучшает условия работы нижней части колонны штанг, но

одновременно сокращает предельную глубину подвески насоса. |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

При креплении штанг рекомендованы следующие предельные крутящие моменты: |

|

|

|

||||||||||||||||

|

Диаметр штанг, мм ………………………… 16 |

19 |

22 |

25 |

|

|

|

|

||||||||||||

|

Крутящий момент, Н-м …………………….. 300 500 |

700 |

1000 |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 10.1 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Характеристики штанг и муфт |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

Штанги |

|

|

|

Муфты соединительные |

Масса, кг |

Масса |

Площадь |

||||||||||

Диаметр, мм |

|

Длина, мм |

диаметр, мм |

|

длина, мм |

штанги |

муфты |

колонны в |

сечения |

|||||||||||

HP |

|

|

ПО |

|

HP |

ПО |

HP |

|

|

ПО |

|

HP |

|

ПО |

|

|

воздухе, |

штанги, |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кг/м |

см2 |

||||||||||

16 |

|

+0,3 |

|

|

|

|

38 |

|

|

|

|

80 |

|

|

12,93 |

0,398 |

1,67 |

|

2,01 |

|

19 |

|

- 0,5 |

|

|

8000 |

±50 |

42 |

|

|

- 0,8 |

|

82 |

|

±l |

18,29 |

0,545 |

2,35 |

|

2,84 |

|

22 |

|

+0,4 |

|

|

46 |

|

|

|

90 |

|

24,50 |

0,640 |

3,14 |

|

3,80 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

25 |

|

- 0,5 |

|

|

|

|

55 |

|

|

|

|

102 |

|

|

31,65 |

1,150 |

4,09 |

|

4,91 |

|

|

имечанис. HP - нормальный размер, мм; ПО - предельное отклонение, мм |

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 10.2 |

||

|

|

|

|

Прочностные характеристики штанг и условия их использования |

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

Сталь |

|

Термообработка |

|

|

|

|

Условия работы в скважине |

|

|

|

|||||||

303

ЗКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

40 |

Нормализация |

Для легких условий эксплуатации: |

|

малые подвески, отсутствие корродирующей среды с |

|||

|

|

допускаемым приведенным напряжением σ < 70 МПа |

|

|

|

Для средних условий эксплуатации: |

|

20НМ |

» |

с подвесками насосов всех диаметров при |

|

70 < σ < 90 МПа |

|||

|

|

||

|

|

При откачке коррозионной жидкости σ < 60 МПа |

|

|

|

Для тяжелых условий эксплуатации: |

|

40 |

Нормализация + ТВЧ |

(большие подвески и форсированная откачка) |

|

|

|

Для насосов 28, 32, 38, 43 мм о ^120 Мпа |

|

|

|

Для насосов 56, 70, 95 мм о < 100 МПа |

|

|

|

Для особо тяжелых условий эксплуатации: |

|

|

|

(искривленные скважины, наличие коррозионной |

|

20НМ |

Нормализация + ТВЧ |

среды, больше подвески) |

|

|

|

Для насосов 28, 32, 38, 43 мм σ < 130 МПа |

|

|

|

Для насосов 56, 70, 95 мм σ < 110 МПа |

|

|

|

|

Частые спуски и подъемы штанг приводят к увеличению частоты обрывов штанг. Соответствующими инструкциями регламентируются правила хранения, перевозки и сборки штанг и штанговых колонн.

10.4.3. Насосные трубы

Насосно-компрессорные трубы (НКТ) бывают с гладкими и высаженными (равнопрочные) концами. Трубы с гладкими концами имеют постоянный диаметр по длине и поэтому в местах нарезки под муфтовые соединения несколько ослаблены. Трубы с высаженными наружу концами имеют утолщенные концы в местах нарезки под муфтовые соединения и поэтому повышенную прочность нарезанной части трубы.

По длине НКТ разделяются на три группы: 1 - от 5,5 до 8м; II - 8 - 8,5 м; III - 8,5 - 10 м.

Трубы изготавливаются из сталей пяти групп прочности: Д, К, Е, Л, М. Гладкие трубы и муфты к ним групп прочности К, Е, Л, М, а также все трубы с высаженными концами под вергаются термообработке

(табл. 10.3).

Таблица 10.3

Основные показатели групп прочности стали труб

Показатели |

Д |

К |

E |

Л |

М |

|

|

|

|

|

|

Временное сопротивление σв, МПа |

650 |

700 |

750 |

800 |

900 |

|

|

|

|

|

|

Предел текучести σт, МПа |

380 |

500 |

550 |

650 |

750 |

|

|

|

|

|

|

Основные характеристики НКТ, применяемых при добыче нефти, приведены в табл. 10.4. Условный диаметр трубы с точностью до нескольких десятых долей миллиметра совпадает с наружным диаметром тела трубы.

НКТ в скважинах, особенно при ШСНУ, несут большую нагрузку. Кроме растяжения от действия собственного веса они подвержены нагрузке от веса столба жидкости, заполняющей НКТ, и иногда от веса колонны штанг при их обрыве в верхней части или при посадке плунжера на шток всасывающего клапана.

Вискривленных скважинах они подвергаются трению штанговыми муфтами. При больших

противодавлениях на устье еще добавляется сила, равная произведению устьевого давления на площадь

304

ЗКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

трубы (в свету). Обычно коэффициент запаса прочности принимают равным 1,3 - 1,5, считая по нагрузке, соответствующей напряжению текучести σт.

Трубы маркируются у муфтового конца. На клейме указываются условный диаметр, толщина стенки (мм), товарный знак завода, группа прочности (буква), месяц и год выпуска. Толщина стенок указывается только для труб 73 и 89 мм, которых может быть две (см. табл. 10.4).

Таблица 10.4

|

|

Характеристики насосно-компрессорных труб |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Условный |

Толщина |

Внутренний |

|

НКТ гладкие |

|

|

НКТ равнопрочные |

|

||||

диаметр, |

стенки, мм |

диаметр, мм |

Страгивающая нагрузка (Тс) для |

Нагрузка (Тс) в теле трубы |

||||||||

мм |

|

|

резьбового соединения при σ = σт |

|

при σ = σт |

|

||||||

|

|

|

Д |

К |

E |

Л |

М |

Д |

К |

E |

Л |

М |

48 |

4 |

40,3 |

11,87 |

15,6 |

17,15 |

20,3 |

23,4 |

21,1 |

27,9 |

30,6 |

36,3 |

41,9 |

60 |

5 |

50,3 |

20,8 |

27,4 |

30,15 |

35,6 |

41,1 |

33,0 |

43,4 |

47,5 |

56,4 |

65,1 |

73 |

5,5 |

62 |

29,4 |

38,7 |

42,6 |

50,5 |

58,3 |

44,3 |

58,3 |

64,1 |

75,9 |

87,6 |

89 |

6,5 |

76 |

44,6 |

58,5 |

64,5 |

76,25 |

88,0 |

63,9 |

84,1 |

92,5 |

109,4 |

126,2 |

102 |

6,5 |

88,6 |

45,9 |

60,8 |

66,4 |

78,5 |

90,6 |

73,7 |

97,1 |

106,8 |

126,1 |

145,5 |

114 |

7 |

100,3 |

56,7 |

74,6 |

82,2 |

97,2 |

112,1 |

89,6 |

117,9 |

129,7 |

153,1 |

176,6 |

Правильное сопряжение резьбовых соединений НКТ достигается при приложении крутящего |

||||||||||||

момента определенной величины, а именно: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Условный диаметр трубы, мм ..48 60 |

73 89 |

102 |

114 |

|

|

|

|

|

|

|||

Крутящий момент, Н-м ....500 |

800 1000 1300 1600 1700 - 2000 |

|

|

|

|

|

||||||

Поэтому важно использовать автоматы для свинчивания и развинчивания НКТ со специальным фрикционным регулятором момента.

Недопустим спуск НКТ без смазки резьбовых соединений, а также их транспортировка без предохранительных колец и деревянных заглушек.

Для уменьшения собственного веса труб при необходимости их спуска на большую глубину применяют ступенчатую колонну НКТ с большим диаметром вверху и малым внизу. Для работы в коррозионной среде находят все большее применение НКТ с внутренним покрытием лакокрасками, эмалями или металлическим покрытием из алюминия.

Специально для сверхглубоких скважин созданы трубы из алюминиевого сплава. Их малая масса при незначительном уменьшении прочности позволяет спускать НКТ на большую глубину.

В Татарии широкое применение нашли остеклованные НКТ, внутренняя поверхность которых покрыта стеклом для предотвращения отложений парафина.

Все перемещения партии труб регистрируются в специальном журнале учета работы НКТ. Отбракованные трубы обязательно исключаются из партии и не используются для спуска в скважины.

Категорически запрещается обстукивание муфтовых соединений НКТ кувалдой для расслабления резьбового соединения, что, к сожалению, довольно часто практикуется на промыслах. Прочность резьбового соединения после такой операции резко снижается и увеличивается вероятность появления утечек или обрыва труб.

305