- •Справочник работника газовой промышленности

- •1.2. Физические свойства газов Плотность газа

- •Удельный объем

- •Физические свойства углеводородных газов

- •Физические свойства некоторых неуглеводородных газов

- •Расход газа

- •Линейная и массовая скорость газа

- •Давление газа

- •Идеальные и реальные газы

- •Закон Бойля-Мариотта

- •Закон Гей-Люссака

- •Уравнение Клапейрона

- •Закон Авогадро

- •Критические параметры газов

- •Влажность газов

- •Смеси газов

- •Горение газов

- •Минимальное количество кислорода или воздуха, необходимое для полного сгорания газов, и продукты сгорания (в мна 1 м)

- •Наивысшая температура пламени различных газов

- •Концентрационные пределы взрываемости газов в смеси с воздухом при температуре окружающей среды 20 °с и 0,1013 мПа

- •Концентрация газа в газовоздушной смеси в зависимости от содержания кислорода

- •Теплота сгорания газов

- •Глава 2 показатели транспорта газа

- •Технические показатели магистральных газопроводов с кс, оснащенных различными газоперекачивающими агрегатами (гпа)

- •Удельные капитальные вложения (в тыс. Руб.) в строительство 1 км магистральных газопроводов

- •Капитальные вложения при сооружении кс

- •Глава 3 подготовка газа к транспорту

- •3.1. Очистка газа от механических примесей

- •Допустимые скорости газа в сепарационных узлах масляного пылеуловителя с жалюзийной скрубберной секцией

- •Техническая характеристика масляных пылеуловителей

- •Техническая характеристика пылеуловителя гп604

- •3.2. Осушка газа и борьба с гидратообразованием на магистральных газопроводах

- •3.3. Осушка газа твердыми поглотителями

- •3.4. Осушка газа жидкими поглотителями

- •Свойства химически чистых гликолей

- •Технические условия на товарные гликоли, выпускаемые отечественной промышленностью

- •Значения точек росы (в °с) влажных природных углеводородных газов

- •3.5. Низкотемпературная сепарация

- •Глава 4 транспорт газа

- •4.1. Основные понятия и формулы

- •Вспомогательные данные для гидравлического расчета газопровода

- •4.2. Упрощенный гидравлический расчет многониточного газопровода

- •Коэффициенты расхода для газопроводов разного диаметра по отношению к газопроводам с условным диаметром , равным 700, 1000 и 1200 мм

- •Практические формулы для гидравлического расчета магистральных газопроводов

- •Пропускная способность однониточных газопроводов разного диаметра

- •Коэффициент гидравлического сопротивления для газопроводов разных диаметров, эффективностии коэффициента

- •Прокладка лупинга

- •Пропускная способность магистрального газопровода при поэтапном сооружении кс

- •Значения коэффициента гидравлической эффективности при развитии газопровода

- •4.3. Гидравлический расчет многониточного магистрального газопровода с помощью номограмм

- •4.4. Расчет гидравлических потерь в местных сопротивлениях

- •Значения коэффициентов а и для наиболее распространенных на газопроводах местных сопротивлений (арматуры)

- •Коэффициент местного сопротивления гнутых труб 90°

- •Местные сопротивления тройников

- •4.5. Аккумулирующая способность и время опорожнения газопровода

- •Геометрический объем газопровода длиной 1 км

- •Определение времени опорожнения газопровода

- •4.6. Определение суточной потери газа при истечении его из отверстия в теле трубы

- •Молекулярная масса газов

- •4.7. Тепловой расчет магистрального газопровода Основные формулы и номограммы

- •Значения величины

- •Температура грунта (в °с) на различных глубинах в некоторых пунктах ссср

- •Температура воздуха (в °с) в различных пунктах ссср

- •Определение некоторых параметров, входящих в формулы теплового расчета

- •Расчетные значения теплофизических характеристик талых и мерзлых грунтов

- •4.8. Продувка и очистка полости газопровода

- •Конструктивные схемы очистных устройств

- •Глава 5 компрессорные станции

- •5.1. Электроприводные и газотурбинные кс

- •Техническая характеристика гпа с газотурбинным приводом

- •Техническая характеристика гпа с электроприводом

- •5.2. Расчет режима работы кс с центробежными нагнетателями

- •5.3. Определение основных параметров газотурбинных установок на основе обобщенных характеристик

- •5.4. Расчет располагаемой мощности гту при планировании режима работы кс

- •Параметры и коэффициенты для определения индивидуальных норм затрат топливного газа и поправочных коэффициентов к нормам

- •Расчетное давление воздуха является функцией расположения кс над уровнем моря:

- •5.5. Определение мощности на муфте нагнетатель - гту по параметрам сжимаемого газа

- •5.6. Определение расхода топливного газа для гту

- •5.7. Нормирование затрат природного газа на собственные нужды газотурбинных цехов

- •Индивидуальные нормы затрат топливного газа

- •Значения коэффициента , учитывающего влияние температуры атмосферного воздуха и загрузки гпа

- •Исходные индивидуальные нормы затрат топливного газа

- •Затраты природного газа на технологические нужды компрессорного цеха и потери

- •Потери газа в коммуникациях компрессорных цехов

- •Индивидуальные нормы затрат природного газа на технологические нужды и потери

- •Параметры расчета исходных индивидуальных норм затрат газа на технологические нужды и технические потери

- •Исходные индивидуальные нормы затрат (в м/(кВт·ч)) природного газа на технологические нужды и технические потери кц

- •5.8. Нормирование расхода энергоресурсов на кс при планировании режимов работы газопроводов с учетом коэффициентов эксплуатационных надбавок

- •Индивидуальная норма расхода топлива , кг у.Т/(кВт·ч)

- •Надбавки к нормируемому расходу энергетических ресурсов

- •Зависимость надбавки к нормируемому расходу топлива от среднемесячной температуры окружающего воздуха t

- •Эксплуатационные надбавки ,к индивидуальным нормам расхода топлива для газотурбинных гпа, %

- •Эксплуатационные надбавки для газомотокомпрессоров, %

- •Эксплуатационные надбавки ,к индивидуальным нормам расхода электроэнергии по типам электроприводных гпа, %

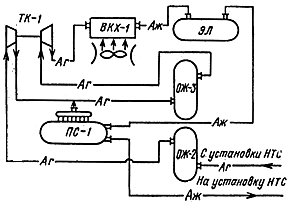

3.5. Низкотемпературная сепарация

Осушка и извлечение конденсата

из газа, добываемого на газоконденсатных

месторождениях, совмещаются в одном

процессе - низкотемпературной сепарации

(НТС). При охлаждении газа за счет

дросселирования и применения установок

искусственного холода или турбодетандеров

одновременно выделяются углеводород

и влага. Для борьбы с образующимися

гидратами в поток сырого газа перед

теплообменниками "газ-газ"

впрыскивают метанол или гликоли. Точка

росы по влаге определяется температурой

и концентрацией гликоля на выходе

теплообменника. Схема линии промысловой

установки НТС производительностью 4

млн. м![]() /сут

с использованием установки искусственного

холода изображена на рис. 3.13. Газ при

температуре 40 °С и давлении 5,5 МПа

поступает в трубное пространство

теплообменников, в которых охлаждается

обратным потоком газа до температуры

-5°С. В результате изобарического

охлаждения прямого потока тяжелые

углеводороды отделяют от газа в

сепараторах С-1 и С-2. В сепараторе первой

ступени С-1 отделяются конденсат и влага,

выделившиеся из газа от пласта до

сепаратора. В сепараторе второй ступени

С-2 отделяется смесь конденсат-гликоль.

Далее газ поступает в трубное пространство

испарителя, в котором в результате

теплообмена между кипящим хладагентом

и газом последний охлаждается до

температуры -12 °С. Выделившаяся жидкость

отводится из сепаратора С-3 на разделение,

а очищенный и осушенный холодный газ,

после теплообменников нагретый до

температуры 30-35 °С, с давлением 5,3-5,4 МПа

поступает в магистральный газопровод.

/сут

с использованием установки искусственного

холода изображена на рис. 3.13. Газ при

температуре 40 °С и давлении 5,5 МПа

поступает в трубное пространство

теплообменников, в которых охлаждается

обратным потоком газа до температуры

-5°С. В результате изобарического

охлаждения прямого потока тяжелые

углеводороды отделяют от газа в

сепараторах С-1 и С-2. В сепараторе первой

ступени С-1 отделяются конденсат и влага,

выделившиеся из газа от пласта до

сепаратора. В сепараторе второй ступени

С-2 отделяется смесь конденсат-гликоль.

Далее газ поступает в трубное пространство

испарителя, в котором в результате

теплообмена между кипящим хладагентом

и газом последний охлаждается до

температуры -12 °С. Выделившаяся жидкость

отводится из сепаратора С-3 на разделение,

а очищенный и осушенный холодный газ,

после теплообменников нагретый до

температуры 30-35 °С, с давлением 5,3-5,4 МПа

поступает в магистральный газопровод.

Рис. 3.13. Технологическая схема установки НТС с искусственным холодом:

С-1, С-2, С-3 - сепараторы; Т-1, Т-2 - теплообменники; И-1 - испаритель; ОЖ-1 - отделитель жидкости;

Т-5 - теплообменник утилизации холода конденсата; О - газ сырой; Ос - газ осушенный;

К-В - смесь конденсат - вода; К-Д - смесь конденсат - ДЭГ; Др - ДЭГ регенерированный;

Аг - аммиак газообразный; Аж - аммиак жидкий

Для вырабатывания холода на установках HTС применяют пропановый АТП-5-5/3 и аммиачный АТКА-545-4000-1 турбокомпрессоры.

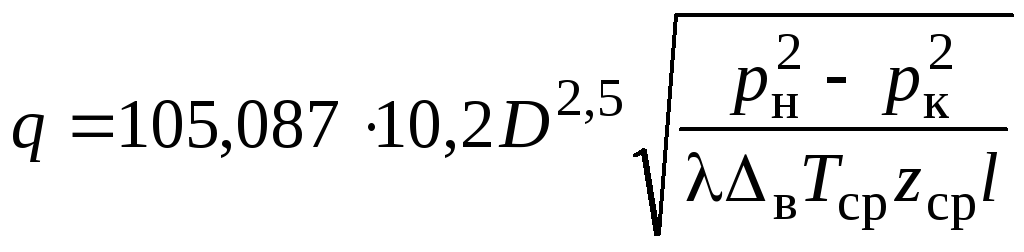

Парообразный аммиак (рис. 3.14) из испарителей установки НТС с давлением 0,18 МПа и температурой от -23 до -18°С направляется на холодильную установку и в сухой отделитель жидкости ОЖ-2, после чего компримируется в компрессоре. Сжатый парообразный аммиак смешивается с потоком парообразного аммиака из промежуточной емкости ПСГ-250, после чего еще раз компримируется и подается в воздушный конденсатор. Сконденсировавшийся аммиак направляется в линейные ресиверы и далее через испарители на установку НТС.

Рис. 3.14. Технологическая схема холодильной установки:

ТК-1 - аммиачный турбокомпрессорный агрегат; ПС-1 - промежуточный сосуд; ОЖ-2, ОЖ-3 - отделители жидкости; ВКХ-1 - воздушный холодильник-конденсатор; ЭЛ - ресивер линейный; Аг - аммиак газообразный; Аж - аммиак жидкий

Глава 4 транспорт газа

4.1. Основные понятия и формулы

Пропускная способность

газопровода в сутки (в млн. м![]() /сут)

/сут)

![]() ,

,

где

![]() - годовая пропускная способность

газопровода, млрд. м

- годовая пропускная способность

газопровода, млрд. м![]() /год;

/год;![]() -

среднегодовой коэффициент использования

пропускной способности газопровода,

-

среднегодовой коэффициент использования

пропускной способности газопровода,![]() - коэффициент народнохозяйственного

резерва;

- коэффициент народнохозяйственного

резерва;![]() -

относительный показатель надежности

газопровода;

-

относительный показатель надежности

газопровода;![]() -

коэффициент регулирования неравномерности

газопотребления.

-

коэффициент регулирования неравномерности

газопотребления.

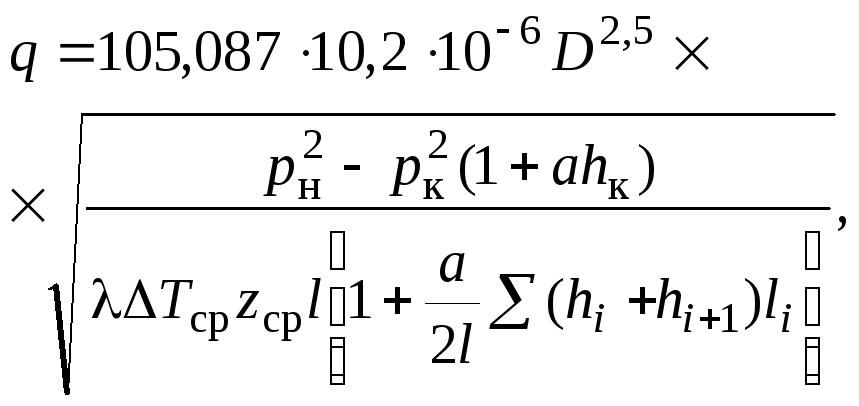

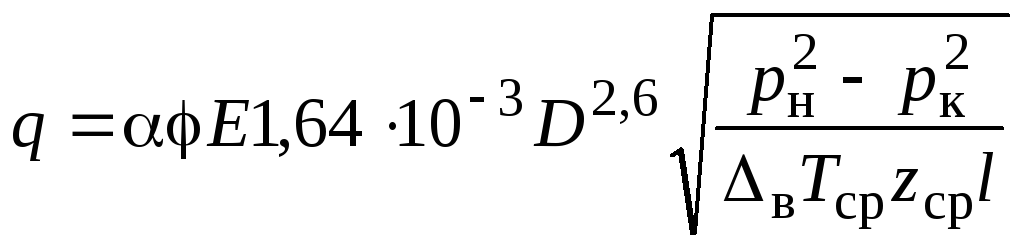

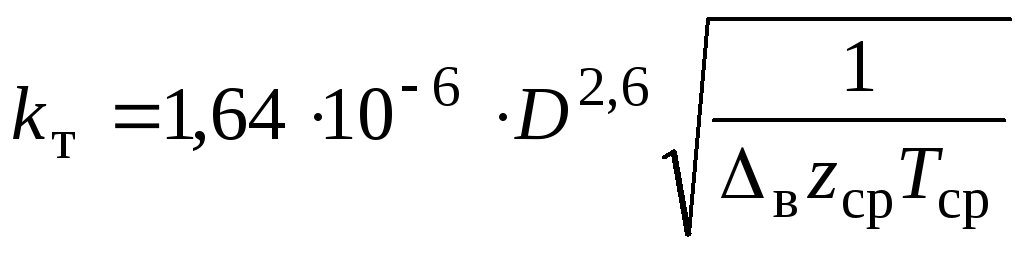

Пропускная способность участка газопровода (при 0,1013 МПа и 20 °С)

,

,

где

![]() - внутренний диаметр газопровода, мм;

- внутренний диаметр газопровода, мм;![]() и

и![]() -

давление газа соответственно в начале

и конце участка газопровода, МПа;

-

давление газа соответственно в начале

и конце участка газопровода, МПа;![]() - коэффициент гидравлического

сопротивления;

- коэффициент гидравлического

сопротивления;![]() - относительная плотность газа по

воздуху;

- относительная плотность газа по

воздуху;![]() - средняя температура по длине газопровода,

К;

- средняя температура по длине газопровода,

К;![]() - средний по длине газопровода коэффициент

сжимаемости газа;

- средний по длине газопровода коэффициент

сжимаемости газа;![]() - длина участка газопровода.

- длина участка газопровода.

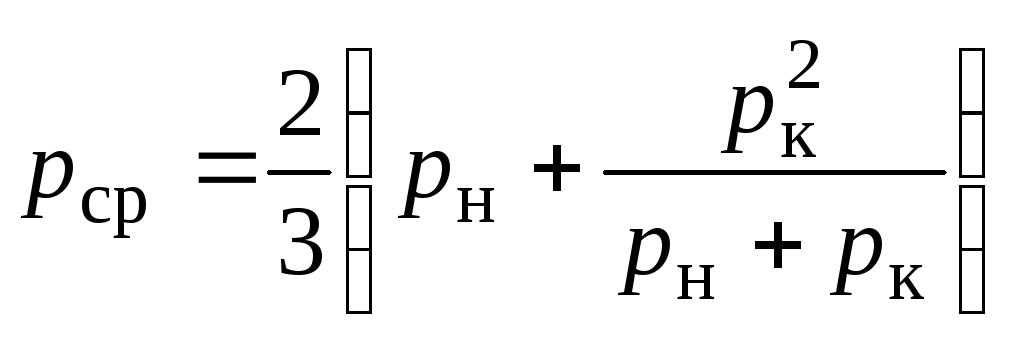

Пропускную способность участка газопровода при разности отметок его более 200 м рассчитывают по формуле

где

![]() ;

;![]() - отметка конечной точки расчетного

участка относительно начальной, м;

- отметка конечной точки расчетного

участка относительно начальной, м;![]() - метка

- метка![]() -й

точки трассы относительно начальной,

м;

-й

точки трассы относительно начальной,

м;![]() - длина

- длина![]() -гo

участка, км.

-гo

участка, км.

Среднее давление газа на участке газопровода

.

.

Давление газа в произвольной точке участка газопровода

![]() ,

,

где

![]() - расстояние от начала до произвольной

точки участка газопровода.

- расстояние от начала до произвольной

точки участка газопровода.

Число Рейнольдса определяют по формуле

![]() ,

,

где

![]() - линейная скорость потока газа, м/с;

- линейная скорость потока газа, м/с;![]() - плотность газа, кг/м

- плотность газа, кг/м![]() ;

;![]() - диаметр газопровода, мм;

- диаметр газопровода, мм;![]() - динамическая вязкость газа, Па·с;

- динамическая вязкость газа, Па·с;![]() -

кинематическая вязкость газа, м

-

кинематическая вязкость газа, м![]() /с;

/с;![]() - относительная плотность газа по

воздуху;

- относительная плотность газа по

воздуху;![]() -

пропускная способность газопровода,

млн. м

-

пропускная способность газопровода,

млн. м![]() /сут.

/сут.

Теоретический коэффициент

гидравлического сопротивления

![]() ,

где 1,05 - поправочный коэффициент,

учитывающий сопротивления линейных

кранов и многониточных переходов;

,

где 1,05 - поправочный коэффициент,

учитывающий сопротивления линейных

кранов и многониточных переходов;![]() -

коэффициент гидравлического сопротивления

трубы при течении газа:

-

коэффициент гидравлического сопротивления

трубы при течении газа:

для ламинарного режима (Re

< 2·10![]() )

)![]() =

64/Re;

=

64/Re;

для зоны гладкостенного

режима (Re = 2![]() 4·10

4·10![]() )

)

![]() =

0,067(158/Re)

=

0,067(158/Re)![]() =

0,1844/Re

=

0,1844/Re![]() :

:

для зоны смешанного или

переходного режима (Re > 4·10![]() )

)

![]() =

0,067(158/Re+2

=

0,067(158/Re+2![]() )

)![]() =

0,067(158/Re+

=

0,067(158/Re+![]() )

)

![]() - эквивалентная

шероховатость, т. е. средняя высота

линейных размеров выступов (для новых

газопроводов

- эквивалентная

шероховатость, т. е. средняя высота

линейных размеров выступов (для новых

газопроводов

![]() =

0,03 мм);

=

0,03 мм);![]() - относительная шероховатость, 1/мм;

- относительная шероховатость, 1/мм;![]() ;

;

для зоны квадратичного режима

![]() =

0,067(2

=

0,067(2![]() )

)![]() =

0,067

=

0,067![]()

![]() .

.

При эквивалентной шероховатости, равной 0,03 мм

![]() =

0,03817

=

0,03817![]()

![]() .

.

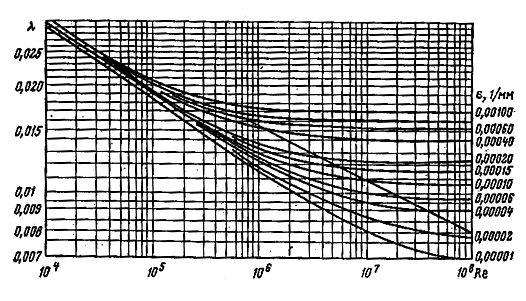

Коэффициент гидравлического сопротивления можно определить по номограмме, изображенной на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Зависимость

коэффициента гидравлического сопротивления

![]() от числа

от числа

Рейнольдса Re и шероховатости

![]()

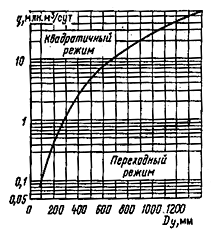

Пропускная способность

газопровода для граничных условий

течения газа (между переходным и

квадратичным режимами) при

![]() = 0,03 мм определяется по номограмме на

рис. 4.2 или по формуле

= 0,03 мм определяется по номограмме на

рис. 4.2 или по формуле![]() =

0,4

=

0,4![]() при Re = 11

при Re = 11![]() .

.

Рис. 4.2. График для определения режима течения газа

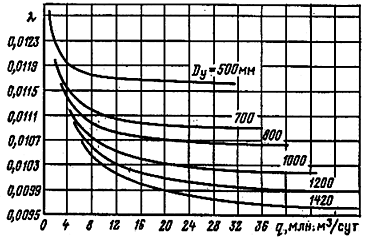

Для эквивалентной шероховатости

![]() =

0,03 мм коэффициент гидравлического

сопротивления для труб различного

диаметра можно найти по номограмме,

изображенной на рис. 4.3.

=

0,03 мм коэффициент гидравлического

сопротивления для труб различного

диаметра можно найти по номограмме,

изображенной на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Зависимость

коэффициента гидравлического сопротивления

![]() от расхода

от расхода

газа

![]() и

диаметра газопровода

и

диаметра газопровода![]()

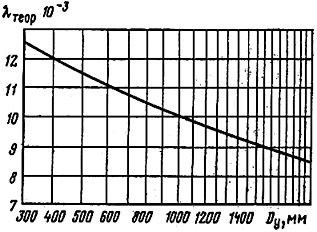

При квадратичном режиме

течения теоретический коэффициент

гидравлического сопротивления

![]() определяют по номограмме на рис, 4.4.

определяют по номограмме на рис, 4.4.

Рис. 4.4. Зависимость

![]() от диаметра газопровода при квадратичном

режиме

от диаметра газопровода при квадратичном

режиме

Пропускная способность газопровода в общем виде

,

(4.1)

,

(4.1)

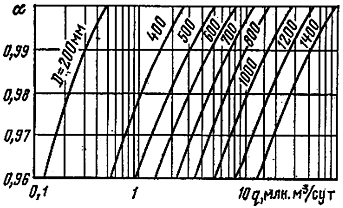

где

![]() - поправочный коэффициент, учитывающий

отклонение режима течения газа от

квадратичного, определяется графически

(рис. 4.5) в зависимости от пропускной

способности

- поправочный коэффициент, учитывающий

отклонение режима течения газа от

квадратичного, определяется графически

(рис. 4.5) в зависимости от пропускной

способности![]() и диаметра газопровода

и диаметра газопровода![]() (для квадратичного режима

(для квадратичного режима![]() =

1);

=

1);![]() - коэффициент, учитывающий влияние

подкладных колец (при расстоянии между

кольцами

- коэффициент, учитывающий влияние

подкладных колец (при расстоянии между

кольцами![]() = 0,

= 0,![]() =

1; при

=

1; при![]() =

12 м,

=

12 м,![]() = 0,975; при

= 0,975; при![]() = 6 м,

= 6 м,![]() = 0,95);

= 0,95);![]() - коэффициент эффективности, учитывающий

состояние внутренней полости газопровода.

- коэффициент эффективности, учитывающий

состояние внутренней полости газопровода.

Рис. 4.5.

График определения коэффициента

![]()

Для упрощения расчетов по

формуле (4.1) можно пользоваться табл.

4.1 (при

![]() =

0,6,

=

0,6,![]() = 0,92 и

= 0,92 и![]() = 288 К), в которой

= 288 К), в которой![]() - наружный диаметр газопровода, мм;

- наружный диаметр газопровода, мм;![]() - толщина стенки газопровода, мм;

- толщина стенки газопровода, мм;

.

.

Таблица 4.1