- •Особенности строения растительной клетки. Классификация структурных элементов растительной клетки.

- •Хлоропласт – органелла фотосинтеза, строение, размножение, развитие основных структурных элементов на свету и в темноте.

- •Основные закономерности дыхания растений. Теория Палладина. Роль дыхания в жизнедеятельности и его особенности у растений.

- •Клеточная оболочка, строение, физиологические функции.

- •Гликолиз, его роль, основные превращения и их место.

- •Минеральные элементы: классификации, критерии необходимости для роста и развития, коэффициент накопления.

- •Фотосинтез – уникальная функция зеленого растения. Сущность и значение фотосинтеза. Общее выражение процесса фотосинтеза.

- •Рибосомы, ядро, аппарат Гольджи, лизосомы, строение, характеристика и функции.

- •Функциональное взаимодействие разных органоидов клетки.

- •Азот и его роль в процессе жизнедеятельности растений.

- •Этилен, биосинтез, структура и роль в процессе роста растений.

- •Транспирация, строение листа как органа транспирации, типы транспирации.

- •Покой растений, его адаптивные функции. Виды покоя, прерывание покоя.

- •Характеристика процессов раздражимости и возбудимости у растений.

- •Глиоксилатный цикл, характеристика, особенности у растений.

- •Облегченная диффузия минеральных элементов, отличие от простой диффузии.

- •Мембранный принцип организации протоплазмы и органоидов. Общая характеристика, свойства мембран.

- •Хлорофиллы, химическая структура, спектральные свойства, функции.

- •Фосфор, его роль в процессе жизнедеятельности растений.

- •Быстрые движения у растений, механизм.

- •Основные этапы биосинтеза молекул хлорофилла

- •Роль серы в жизнедеятельности растений.

- •Поступление воды в клетку, основные механизмы, показатели.

- •Фикобилипротеины, химическое строение, спектральные свойства, роль в фотосинтезе.

- •Пассивный транспорт ионов, общая характеристика, движущая сила.

- •Транспирация как саморегулирующий процесс.

- •Характеристика листа как органа фотосинтеза. Особенности строения листа как фотосинтетического аппарата разных растений.

- •Окислительное фосфорилирования, характеристика, типы.

- •Роль кальция и магния в жизнедеятельности растений.

- •Каротиноиды, химическое строение, свойства, функции.

- •Митохондрия как органелла синтеза атф.

- •Роль микроэлементов в жизнедеятельности растений.

- •Первичные процессы фотосинтеза. Законы поглощения света. Поглощение света пигментами, электрон-возбужденное состояние пигментов.

- •Гидратированное состояние ионов. Ионные каналы, строение, функции.

- •Физико – химические свойства протоплазмы.

- •Типы дезактивации возбужденного состояния пигментов: фотохимическая работа, флуоресценция и фосфоресценция. Квантовый выход.

- •Влияние внешних и внутренних факторов на транспирацию. Физиологическая засуха.

- •Характеристики новых классов фитогромонов: брассиностероиды, жасмоновая и салициловая кислоты и др.

- •Фотосинтетическая единица. Реакционные центры. Пигмент-антенный комплекс (пак), превращение энергии в пак.

- •Взаимопревращение мембран растительной клетки и их функции.

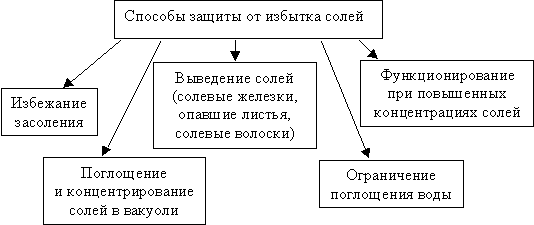

- •Адаптации растений к засолению и недостатку кислорода.

- •Структура и основные компоненты этц фотосинтеза высших растений.

- •Основные принципы действия регуляторных механизмов в клетках растений.

- •Биологическое значение воды, ее физико-химические свойства.

- •Миграции энергии в системе фотосинтезирующих пигментов. Возможные механизмы.

- •АтФазные системы, ответственные за транспорт минеральных элементов. Принцип функционирования н-атФазной помпы.

- •Общие закономерности роста и развития растений. Кривая роста.

- •Симпластический транспорт минеральных веществ в растениях. Основные закономерности.

- •Регуляция роста светом. Фотопериодизм. Роль фитохрома.

- •Фотофосфорилирование. Характеристика основных типов фотофосфорилирования: циклическое, нециклическое.

- •Микротельца, липосомы, микротрубочки; их строение и функции.

- •Виды транспирации, их характеристика. Устьичная и внеустьичная регуляция транспирации.

- •Темновая стадия фотосинтеза. Природа первичного акцептора углекислого газа. Цикл Кальвина.

- •Значение воды в жизнедеятельности растений. Структура и физические особенности воды.

- •Ауксины, биосинтез и их роль в процессах регуляции роста растений.

- •Цикл Кребса.

- •Функции корневых тканей в радиальном транспорте ионов.

- •Гиббереллины, биосинтез и их роль в процессах регуляции роста растений.

- •Цикл Хетча-Слека, характеристика, особенности.

- •Пространственная организация функционирования систем транспорта в клетках корневой системы растений.

- •Абсцизовая кислота, биосинтез и ее роль в процессах регуляции роста растений.

- •Метаболизм по типу толстянковых: характеристика, особенности.

- •Ритмы растений, их классификация, механизмы.

- •Зависимость процесса дыхания растений от внешних факторов.

- •Гликолатный путь в фотосинтезе, его связь с процессом фотодыхания

- •Цитокинины, структура, биосинтез, роль в процессе роста растений.

- •Транспорт воды по растению: общие закономерности, пути, верхний и нижний концевые двигатели.

- •Саморегуляция фотосинтеза.

- •Основные этапы онтогенеза растений, их характеристика.

- •Дальнейший транспорт минеральных веществ у высших растений.

- •Наблюдаемый и действительный фотосинтез. Основные показатели фотосинтеза. Фотосинтез и урожай.

- •Показатели процесса транспирации, их определение и характеристика.

- •Взаимодействие фитогормонов при росте.

- •Основные пути образования и характеристика основных продуктов темновой стадии фотосинтеза.

- •Флоэмный транспорт в растениях. Механизмы флоэмного транспорта.

- •Устойчивость растений к низким температурам, холодостойкость, морозоустойчивость.

- •Современная теория дыхания. Ферментативные системы дыхания. Связь между дыханием и фотосинтезом.

- •Интеграция и регуляция транспорта минеральных веществ в целом растении, системы регуляции, основные принципы.

- •Влияние температуры на рост и развитие растений. Яровизация. Стратификация.

- •Пентозофосфатный путь окисления глюкозы.

- •Водный дефицит и устойчивость к засухе. Тепловой стресс.

- •Ростовые движения растений: тропизмы и настии.

- •Предмет и задачи физиологии растений, методы изучения, связь физиологии растений с другими науками.

- •Роль метаболизма углерода в процессах адаптации растений

- •Газоустойчивость растений.

- •Общая характеристика пассивного транспорта минеральных веществ в клетку. Электрохимический потенциал.

- •Общие представления о стрессе. «Триада» Селье. Стресс-факторы. Кросс-адаптация.

- •Устойчивость растений к низким положительным температурам.

- •Адаптация растений к повышенным температурам.

- •Зимостойкость растений.

- •Адаптация растений к засолению.

- •Адаптация растений к недостатку кислорода.

- •Генерализованный адаптационный синдром. «Триада» Селье. Характеристика первичной индуктивной реакции.

- •«Триада» Селье. Характеристика фазы адаптации и фазы истощения.

- •Стресс. Адаптация. Устойчивость. Характеристика, классификация.

- •Стрессовые белки, синтезируемые в условиях водного дефицита.

- •Белки теплового шока. Индукция синтеза, классификация.

- •Lea белки. Классификация, выполняемые функции.

- •Синтетические регуляторы роста и развития растений: ретарданты, морфактины, гербициды, дефолианты, десиканты, сениканты, химические аналоги природных стимуляторов и ингибиторов роста.

- •Негормональные регуляторы роста: витамины, фенольные протекторы и синергисты, природные ингибиторы.

- •1. Особенности строения растительной клетки. Классификация структурных элементов растительной клетки.

-

Зимостойкость растений.

Заморозки вызывают повреждение клеток кристаллами льда, образующимися при температуре ниже 0 °С. Повреждающий эффект усугубляется также обезвоживанием тканей, которое при этом происходит. На первых этапах замерзания сильных повреждений растительных клеток не наблюдается, так как вначале кристаллы льда формируются в межклетниках и сосудах ксилемы. Если же заморозки длятся долго, вода переходит из цитоплазмы в апопласт, клетки обезвоживаются, кристаллы льда растут, и повреждают их. Для предотвращения замерзания в растительных клетках и тканях функционирует система антифризов, представленная различными белками, углеводами и гликопротеинами. У морозостойких растений при действии низких температур усиливается гидролиз крахмала и накопление в цитоплазме растворимых cахаров. У озимых форм пшеницы и многих других видов растений функцию криопротектора выполняет сахароза, накапливающаяся в больших концентрациях. В качестве антифризов могут также выступать и другие растворимые сахара: рафиноза, фруктозиды, сорбит или маннит, которые накапливаются в клеточных стенках растений и таким образом предотвращают образование кристаллов льда.

Наиболее чувствительны к морозу корни, корневища, клубни и луковицы большинства растений, которые повреждаются при температуре ниже –10 – –15°С. Покоящиеся почки древесных растений способны выдерживать морозы до –25 – –30 °С. У многолетних растений, устойчивых к заморозкам, в период подготовки к зиме в клубнях, луковицах и корневищах накапливаются запасные вещества, которые начинают использоваться с началом вегетационного периода.

-

Адаптация растений к засолению.

В зависимости от типа анионов выделяют хлоридный, сульфатный, хлоридно-сульфатный и карбонатный типы засоления почв. Растения, приспособленные к существованию в условиях избыточного засоления, называют галофитами (от греч. gа1оs – соль). Галофиты (в отличие от гликофитов – растений незасоленных почв и водоемов) способны противостоять засолению. Галофиты способны нормально развиваться на растворах с содержанием хлорида натрия от 100 до 500 мМ. Растения используют различные способы выживания в условиях засоления. Основной стратегией снижения повреждающего эффекта является изолирование меристем (особенно побеговых) и листьев от воздействия солей в высоких концентрациях. Транспорт солей в растение целиком определяется способностью клеток коры корня противостоять засолению. Плазмалемма клеток корней имеет низкую проницаемость для ионов С1–. Натрий поступает в клетки корней пассивно по градиенту электрохимического потенциала (в отличие от ионов С1–). Процесс активного выведения ионов Nа+ из корня обеспечивают мембранные системы, функционирующие с затратой энергии. Транспорт солей в сосуды ксилемы и далее в надземную часть растения ограничивают пояски Каспари. Поглощаемые соли могут концентрироваться в вакуолях клеток. Растительные организмы способны корректировать водный потенциал клеток при осмотическом стрессе путем дополнительного синтеза таких веществ, как глицинбетаин, пролин, сорбит, сахароза. Количество этих веществ может достигать 10 % веса растения.