- •Фотосинтез Вопросы:

- •Фотосинтез, его значение и физико-химическая сущность

- •История изучения фотосинтеза

- •Лист как орган фотосинтеза

- •Хлоропласты, их состав, строение, свойства и функции

- •Пигменты хлоропластов

- •Хлорофиллы

- •Каратиноиды

- •Световая фаза фотосинтеза

- •Организация и функционирование пигментных систем

- •Циклическое и нециклическое фотосинтетическое фосфорилирование

- •Темновая фаза фотосинтеза

- •С3-путь фотосинтеза (цикл кальвина)

- •С4-путь фотосинтеза (цикл хетча и слэка)

- •Фотосинтез по типу толстянковых (сам-метаболизм)

- •Фотодыхание и метаболизм гликолевой кислоты

- •Интенсивность фотосинтеза и методы его определения

- •Эндогенные механизмы регуляции фотосинтеза

- •Зависимость фотосинтеза от факторов внешней среды

- •Интенсивности света

- •Спектрального состава света

- •Концентрации со2 и о2.

- •Температуры

- •Водного режима

- •Света. Фотодыхание

- •Минерального питания

- •Болезни растений

- •Взаимодействие факторов при фотосинтезе

- •Посевы и насаждения как фотосинтезирующие системы

- •Индекс листовой поверхности (илп)

- •Фотосинтетический потенциал

- •Чистая продуктивность фотосинтеза

- •Радиационный режим и структура посева

- •Параметры оптимального посева

- •Пути оптимизации фотосинтетической деятельности посевов

- •Фотосинтез и урожай

- •Светокультура сельскохозяйственных растений

- •Источники облучения

- •Влияние искусственного облучения на анатомо-физиологическую характеристику растений

Темновая фаза фотосинтеза

Продукты световой фазы фотосинтеза (АТФ и НАДФН) используются в темновой фазе для восстановления СО2 до уровня углеводов. Реакции восстановления происходят настолько быстро, что с помощью обычных методов химического анализа чрезвычайно трудно обнаружить промежуточные продукты и практически невозможно установить последовательность их превращений. Только использование радиоактивных изотопов, в первую очередь 14С, хроматографии и электрофореза позволило установить последовательность реакций при фотосинтезе, множественность путей метаболизма углерода. В настоящее время известны С3- и С4-пути фиксации СО2, фотосинтез по типу толстянковых (САМ-метаболизм) и фотодыхание.

С3-путь фотосинтеза (цикл кальвина)

Этот способ ассимиляции СО2, присущий всем растениям, был расшифрован американскими исследователями во главе с Мэльвином Кальвиным. Схема последовательности реакций получила название цикла Кальвина. Характерной особенностью фотосинтетического восстановления СО2 являются цикличность и разветвленность этого процесса. Цикличность обеспечивает высокую производительность, саморегуляцию и непрерывность образования углеводов. Разветвленность - образование разнообразных продуктов, дублирование путей регенерации акцептора СО2. Цикл состоит из трех этапов: карбоксилирования, восстановления и регенерации акцептора СО2 (рис.).

Карбоксилирование. Первой реакцией, вводящей СО2 в цикл Кальвина, является карбоксилирование рибулезо-1.5-дифосфата (1,5-РДФ) с участием фермента рибулезодифосфаткарбоксилазы (РДФ-карбоксилазы). Образующееся при этом нестойкое щестиутлеродное соединение быстро распадается на триозы - две молекулы 3-фосфоглицериновой кислоты (З-ФГК). Поэтому З-ФГК можно считать первичным продуктом фотосинтеза.

Фаза восстановления. Восстановление 3-фосфоглицериновой кислоты (З-ФГК) до 3-фосфоглицеринового альдегида (3-ФГА) происходит в два этапа. Сначала при участии АТФ и фосфоглицераткиназы З-ФГК присоединяет остаток фосфорной кислоты с образованием 1,3-дифосфоглицериновой кислоты (1,3-ДФГК.) Этим достигается повышение реакционной способности соединения и возможность его восстановления с помощью НАДФ-Н до З-ФГА. Это единственная восстановительная реакция цикла. Фаза восстановления является центральным звеном цикла. Именно здесь скрещиваются световая и темновая фазы фотосинтеза. Все остальные превращения идут на уровне сахаров, одинаковых по степени восстановленности.

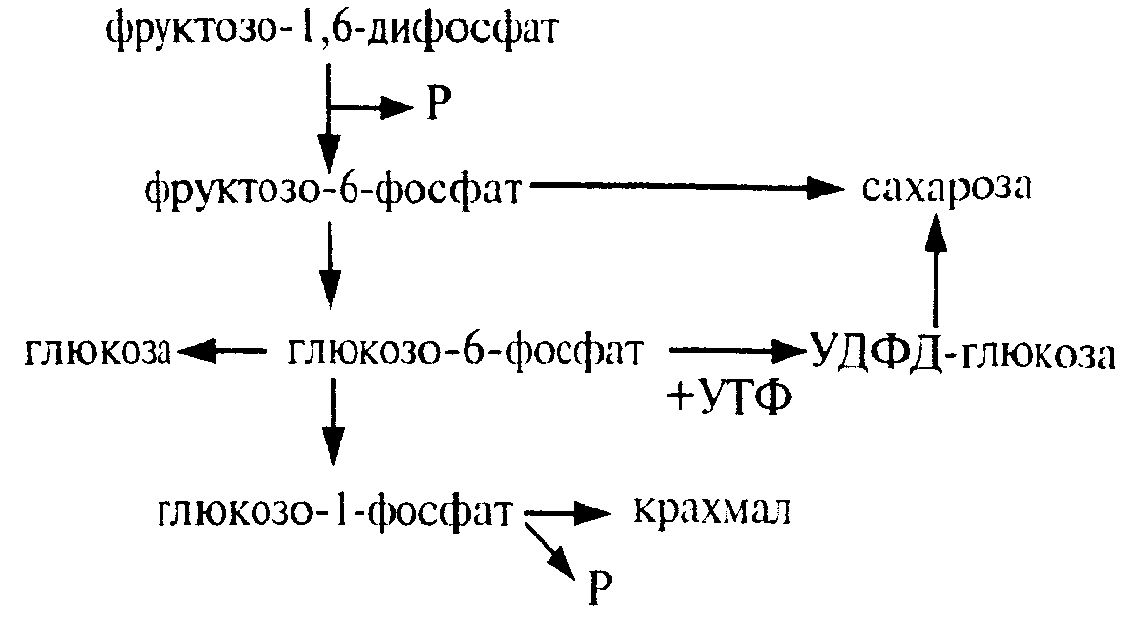

Фаза регенерации первичного акцептора СО2 и синтеза конечных продуктов фотосинтеза. В результате рассмотренных ранее реакций при фиксации трех молекул СО2 образуются 6 молекул восстановленных 3-фосфотриоз, пять из них используются затем для регенерации РДФ, а 1- для синтеза глюкозы. Это достигается следующей последовательностью реакций. Часть молекул З-ФГА под действиеч триозофосфатизомеразы превращается в фосфодиоксиацетон (ФДА). Затем два изомера (ФГА и ФДА) полвергаются конденсации при участии фермента альдолазы, образуя фруктоза-1,6-дифосфат, у которого затем отщепляется один фосфат.

В дальнейших реакциях, связанных с регенерацией акцептора СО2, возникает цепь фосфорных эфиров сахаров, содержащих в своем составе 4, 5 или 7 атомов углерода. В этих реакциях последовательно принимают участие транскетолазы и трансальдолазы. Транскетолаза катализирует перенос 2-углеродной группировки от фруктоза-6-фосфата на З-ФГА, при этом образуются эритрозо-4-фосфат (С4) и ксилулозо-5-фосфат (С5). Затем альдолаза осуществляет перенос 3-углеродного остатка ФДА на эритрозо-4-фосфат, в результате чего синтезируется седогептулозо-1.7-дифосфат (С7). От последнего отщепляется один остаток фосфорной кислоты и под действием транскетолазы из него и З-ФГА образуются ксилулозо-5-фосфат (С5) и рибозо-5-фосфат (С5). Две молекулы ксилулозо-5-фосфата путем эпимеризации и одна молекула рибозо-5-фосфата за счет изомеризации превращаются в три молекулы рибулозо-5-фосфата (С5). Это соединение подвергается фосфорилированию за счет АТФ, образующейся в световую фазу.

Таким образом, для синтеза одной молекулы ГЛЮКОЗЫ (С6) должно произойти шесть оборотов цикла. В каждом обороте используются 3 мол. АТФ (две для активирования двух молекул ФГК и одна при регенерации акцептора СО2 1,5-РДФ) и две молекулы НАДФН для восстановления ФГК до ФГА. Поэтому для синтеза одной молекулы глюкозы в цикле Кальвина необходимо 12 НАДФН и 18 АТФ. Таков энергетический вклад световой фазы в темновую фиксацию СО2.

В цикле Кальвина первичными продуктами включення СО2 в органические вещества н восстановления являются трехуглеродные соединения (З-ФГК, З-ФГА, ФДА). Поэтому этот способ фиксации СО2 носит название С3-пути фотосинтеза. Большинство растений, особенно произрастающих в умеренной зоне, используют именно этот путь восстановления СО2 и называются С3-растениями.