- •1. Характеристика рыбхоза

- •2. Определение площади нагульных прудов и объемов бассейнового хозяйства

- •3. Определение потребности в воде рыбоводного хозяйства

- •3.1. Определение потребности в воде бассейнового хозяйства

- •3.2. Определение потребности в воде административно-хозяйственным центром рыбхоза

- •2. Столовая;

- •4. Водозабор для рыбхоза

- •4.1. Расчёт водозабора из открытого водоисточника

- •4.2. Расчет насосной станции первого подъема

- •4.3. Расчет водозабора подземных вод для ахц рыбхоза

- •5. Сооружения водоподготовки

- •5.1. Выбор технологической схемы очистки воды и состава сооружений

- •5.2. Определение производительности станции очистки воды

- •5.3. Реагентное хозяйство

- •5.4. Расчёт вихревого смесителя

- •5.5. Расчет вертикального отстойника

- •5.6. Расчет однослойного однопоточного скорого фильтра

- •1. Приемный карман;

- •5.7. Резервуар чистой воды

- •5.8. Обеззараживание воды

- •5.9. Биологическая очистка воды

- •6. Технические средства рыбхоза

- •6.1. Средства для борьбы с водной растительностью

- •6.2. Средства для насыщения кислорода

- •6.3. Расчет потребности в удобрениях и подбор средств для их внесения

- •6.4. Расчет потребности в кормах и подбор средств для их внесения

- •6.5. Средства для облова и сортировки рыбы из прудов и бассейнов

- •6.6. Средства контроля и управления процессами выращивания рыбы

- •7. Техника безопасности при выполнении производственных процессов

- •Литература

5. Сооружения водоподготовки

5.1. Выбор технологической схемы очистки воды и состава сооружений

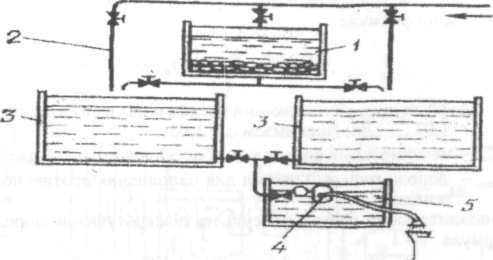

Основная технологическая схема очистки воды и состава сооружений изображена на рис.1.

Способ улучшения качества и соответствующий комплекс очистных сооружений выбирается в зависимости от показателей качества воды в источнике, требований потребителя, производительности станции, а также технико-экономических соображений.

В

качестве водоисточника выступает река

Случ, со следующими показателями воды

в реке: 1. Мутность - 300

;

;

2. Цветность - 18,0 град;

3.

Карбонатная жесткость - 6,8 ;

;

4. pH воды - 7,0;

5. Содержание кислорода - 3,3мг/л;

6. Коли-индекс – 2,5;

7. Температура воды - 18 град.

Наибольшее распространение в практике водоочистки имеют схемы очистных сооружений с самотечным движением воды. Вода, поданная насосами I подъема, самотеком проходит все очистные сооружения и поступает в резервуар чистой воды, из которых забирается насосами второго подъема.

5.2. Определение производительности станции очистки воды

Расход воды, поступающей на технологические сооружения, слагается из расчётного расхода воды в сутки, максимального водопотребления, расхода на собственные нужды и дополнительного расхода на наполнение запаса воды для пожарных целей.

Полная расчетная производительность станции очистки определяется по формуле:

Qст.оч

= α

,

,

где: α - коэффициент, учитывающий расход воды на нужды станции, (α = 1,09);

суточный

расход воды бассейнового хозяйства,

м3/сут;

суточный

расход воды бассейнового хозяйства,

м3/сут;

дополнительный

расход для наполнения противопожарного

запаса, м3/сут.

дополнительный

расход для наполнения противопожарного

запаса, м3/сут.

Дополнительный расход рассчитываем:

Qдоп

=

3,6

n

n

qпож

qпож

,

,

где: n = число одновременных пожаров (n = 1);

qпож = расход на тушение пожаров (qпож = 12,8 л/с);

tпож - время горения пожара ( 3 часа );

Tвос п з - время восстановления пожарного запаса (72 часа).

Qдоп

=

3,6

1

1 12,8

12,8 = 1,92 (м3/ч);

= 1,92 (м3/ч);

Qст.оч

= 1,09

7056 + 46,08 = 7525,4 (м3/сут).

7056 + 46,08 = 7525,4 (м3/сут).

Часовой расход станции:

Qчас = 313,5 (м3/ч).

Секундный расход станции:

qрасч.

=

= 0,087 (м3/с).

= 0,087 (м3/с).

5.3. Реагентное хозяйство

Реагентное хозяйство включает в себя устройство для приготовления раствора коагулянта, насос дозатор, расходный и растворные баки, находящиеся в здании станции очистки, а также склад для хранения реагента.

В

качестве источника водоснабжения

используется река Днепр, у которой

мутность составляет 300

.

.

В

связи с большим объемом воды, необходимого

для бассейнового хозяйства, и содержанием

взвешенных частиц в количестве 300

очистка будет осуществляться искусственным

способом, при помощи химических реагентов.

очистка будет осуществляться искусственным

способом, при помощи химических реагентов.

В процессе интенсивной очистки природной воды от взвешенных веществ и снижения ее цветности вода будет обрабатываться коагулянтом – сернокислый алюминий (Аl2 (SO4 )3).

Расчетная схема реагентного хозяйства представлена на рис. 9.

Рис.9. Схема реагентного хозяйства:

1 - растворный бак; 2 - подача воды; расходные баки; 4 - дозирующая диафрагма на поплавке; 5 - бачок дозатора; 6 - воронка.

Реагентное хозяйство включает в себя устройство для приготовления и дозирования раствора коагулянта, а также склады для хранения реагентов.

Расчетные данные реагентов определяются либо по данным пробной очистки воды, где подбирают дозу, либо по опыту эксплуатации аналогичной станции очистки.

Дозу реагентов в курсовой работе для очистки воды подбираем по двум показателям: мутность и цветность.

Расчетную дозу коагулянта по цветности определяем по формуле:

Дк

=4

,

,

Дк

=4

= 15.5 (мг/л).

= 15.5 (мг/л).

По мутности доза коагулянта составляет:

Дк = 15.5 (мг/л).

Доза подщелачивания воды определяется по формуле:

Дизв=

kизв (

(

–

Щ0)+1,

–

Щ0)+1,

где: kизв - 28 (доза извести по СаО необходимая для подщелачивания воды);

l - эквивалентная масса коагулянта = 57;

Дк - доза коагулянта;

Ж - карбонатная жесткость.

Дизв=

28 (

( –

6,8)+1= 183.84 (

–

6,8)+1= 183.84 ( ).

).

Так как численное значение дозы извести имеет отрицательное значение, то подщелачивать воду не нужно.

Расчет растворного и расходного баков.

Для приготовления раствора коагулянта устанавливают расходные и растворные баки.

Определяем объем бака:

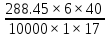

Wраств

=

,

,

где: qрасч - расчётная часовая производительность станции, м3/ч;

t - время полного цикла приготовления раствора коагулянта, t = 6 часов;

γ - плотность раствора коагулянта, 1 т/м;

Дк - доза коагулянта (максимальная);

bк - концентрация раствора коагулянта в растворном баке, 17%.

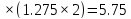

Wр

=

= 0,40(м3).

= 0,40(м3).

Определяем вместимость расходных баков:

Wрасх

=

Wраств

,

,

Wрасх

= 0,40

= 0.85 (м3).

= 0.85 (м3).

Принимаем 2 расходных бака. Растворный и расходный бак имеют квадратную форму. Высота растворного бака 0,9 м, высота расходных баков 0,7 м.

Определяем площадь растворного бака:

Fpаств

=

,

,

Fpаств

=

= 0,425 (м2).

= 0,425 (м2).

Определяем ширину и длину растворного бака:

а

= b

=

=

= = 0,65 (м).

= 0,65 (м).

Определяем площадь расходного бака:

=

=

= 0,2 (м2).

= 0,2 (м2).

Определяем размеры расходного бака:

а

= b

=

=0,44 (м).

=0,44 (м).

Для лучшего процесса растворения необходимо его интенсивно перемешивать. Для интенсификации в растворный бак подается сжатый воздух.

Объем сжатого воздуха в растворном баке определяется по формуле:

=

=

,

,

=

0,4

=

0,4 = 3.2 (

= 3.2 ( ),

),

где:

интенсивность (8

интенсивность (8 ).

).

Объем сжатого воздуха в расходном баке определяется по формуле:

=

=

,

,

=

3.2

=

3.2

(

( ).

).

Общий расход сжатого воздуха:

=

= +

+ ,

,

=3.2+5.75

= 8.95

=3.2+5.75

= 8.95 = 537 (

= 537 ( ).

).

Согласно расходу сжатого воздуха определяем марку воздуходувки: ВК - 6.

После растворных баков раствор реагента подаётся в дозирующий бак №3, из которого самотёком подаётся в трубопровод с эжектором и далее следует на смеситель.