- •Глава 1. Общие сведения об управлении судном

- •Глава 2. Сведения об управляемости

- •3 3. Торможение судна .

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 11. Управление судном в

- •Глава 12. Постановка судна на якорь и съемка с якоря

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 13. Самостоятельное выполнение швартовных операций на одновинтовом судне

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 1. Общие сведения об управлении судном 1.1. Судно как объект управления

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость

- •2.S. Управляемость одновинтового судна на заднем ходу

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •3.3. Торможение судна

- •Глава 4. Управление судном в условиях ветра

- •Глава 6. Средства и способы улучшения маневренных характеристик судна

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 139

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель

- •Глава 9. Управление судном при плавании во льдах 9.1. Подготовка к плаванию во льдах

- •Глава 10. Особенности управления судном в узкостях и плавание на мелководье

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 11. Управление судном в шторм

- •Глава 12. Постановка судна на якорь и съемка с якоря 12.1. Выбор места якорной стоянки. Подготовка судна к постановке на якорь

- •Глава 13. Самостоятельное выполнение швартовных операции на одновинтовом судне 13.1. Общие принципы управления судном при выполнении швартовных операций

- •Глава 14. Выполнение швартовных операций с использованием буксирных судов

- •Глава 15. Особенности выполнения швартовных операций на специализированных судах 15.1. Швартовные операции на ролкерах

- •Глава 16. Швартовка судов в открытом море 16.1. Особенности швартовки судов в открытом море

- •16.6. Передача грузов и пересадка людей в море

- •Глава 17. Основы предупреждения столкновений судов 17.1. Статистика столкновений

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 18. Расхождение судов на виду друг у друга 18.1. Статистика столкновений

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 19. Расхождение судов в условиях ограниченной видимости х 19.1. Статистика столкновений

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 20. Использование средств автоматической радиолокационной прокладки (сарп)

Глава 11. Управление судном в шторм

Подготовка к плаванию в штормовую погоду

Плавание в штормовых условиях, несмотря на строгие требования к проектированию и постройке современных морских судов, обладающих большой прочностью корпуса и высокими мореходными качествами, остается тяжелой и ответственной задачей.

Управление судном в шторм требует от экипажа и а первую очередь от судоводителей знания и учета всех видов воздействия штормовых условий на судно.

Воздействие штормового ветра и волнения может принести судну крупные повреждения, если оно надлежащим образом не подготовлено к встрече со штормом и если маневрирование в шторм сопровождается ошибочными действиями судоводителей и в первую очередь капитана.

Хорошая морская практика требует, чтобы независимо от района плавания и прогноза погоды судно перед выходом в рейс было готово к любым изменениям погоды. Поэтому подготовка к пла ванию в штормовую погоду должна начинаться еще в порту с момента получения рейсового задания.

При составлении грузового плана предусматривается обеспечение общей и местной прочности корпуса судна и его мореходных качеств как на момент выхода из порта, так и при расходовании запасов в течение всего рейса. В случае рейса с несколькими пунктами захода, в которых должны проводиться грузовые операции, размещение груза должно обеспечивать возможность крепления грузов с целью сохранности на переходе в следующий пункт назначения или при необходимости (в незащищенных портах) прекращения грузовых операций и выхода в открытое море па время шторма.

Перед выходом из порта судоводители должны ознакомиться с долгосрочным прогнозом погоды, а при отсутствии фототелеграфной аппаратуры — с серией синоптических карт за предыдущие дни.

Перед выходом судна в рейс:

проводят внешний и внутренний осмотр корпуса и переборок;

в грузовых помещениях проверяют льяла и приемные сетки (перед погрузкой), опробовают в действии 'водоотливные средства, проверяют исправность водомерных трубок;

танки и цистерны или полностью опорожняют, или полностью заполняют, чтобы в них не имелось свободных поверхностей жидкости;

задраивают и проверяют горловины всех танков и отсеков и двери водонепроницаемых переборок;

при загрузке грузовых помещений производят тщательную штивку, укладку и крепление груза;

осматривают состояние люковых закрытий;

при наличии палубного груза производят надежное крепление его найтовами;

принимают другие меры предосторожности в соответствии с конструктивными или иными особенностями специализированных судов.

Во время плавания на судне регулярно принимают прогнозы погоды, передаваемые береговыми станциями.

При неблагоприятном прогнозе погоды или при появлении признаков ее ухудшения судно должно быть подготовлено со всей тщательностью к встрече шторма. Для этого:

проверяют задрайку грузовых люков;

проверяют крепление палубного груза, грузовых стрел, спасательных шлюпок и плотов, крепят дополнительно аварийное, шкиперское и другое имущество, в том числе и находящееся в кладовых, на камбузе и в жилых помещениях;

обтягивают весь стальной такелаж и слегка ослабляют растительный;

якоря в клюзах, если необходимо, берут на дополнительные стопоры, а клюзы цепных ящиков закрывают крышками;

задраивают палубные люки, двери, иллюминаторы и другие отверстия, через которые возможно попадание воды внутрь помещений;

проверяют исправность штормовых портиков, шпигатов и других отверстий для стока воды;

трюмные вентиляторы разворачивают по ветру и раструбы закрывают брезентовыми чехлами;

обеспечивают свободный проход по палубе к мерительным и воздушным трубкам, портикам и шпигатам, что особенно важно при наличии палубного груза;

на верхней палубе протягивают штормовые лееры из растительного троса для облегчения хождения людей во время шторма;

проводят другие меры предосторожности исходя из особенностей конкретного судна,

Все подготовительные работы следует проводить заблаговременно, так как при сильном ветре, волнении и качке выполнение их становится трудоемким, а иногда и опасным.

Судоводитель всегда должен помнить, что пренебрежение какой- либо мерой предосторожности может привести к тяжелым последствиям.

Влияние штормовых условий на мореходные качества судна

Потеря скорости судна. Скорость судна на волнении всегда меньше, чем в тихую погоду, вследствие:

увеличения сопротивления движению £удна как из-за непосредст- веного воздействия на корпус ветра и волн, так и их вторичного влияния через различные виды качки и рыскание судна на курсе; снижения эффективности действия гребного винта; ограничения используемой мощности двигателя вследствие разгона гребного винта;

намеренного снижения скорости при возникновении ударов корпуса о волны (слеминг, удары волн в развал носа), заливания палубы и надстроек, чрезмерных ускорений при качке и др.

Основная часть естественной потери скорости судна обусловлена средним дополнительным сопротивлением, которое вызвано ветром и волнами.

Рекомендации по выбору безопасной скорости, курса или посадки судна исходя из непосредственной оценки ходовых качеств, чрезмерных перемещений или ускорений при качке, частоты слеминга или заливания палубы предлагались отечественными и зарубежными учеными. Первые общие диаграммы, основанные па совместном учете опасных последствий шторма, предложены В. Б. Липисом и Д. В. Кондри- ковым в 1972 г.

Штормовые диаграммы В. Б. Липиса и Д. В. Кондрикова предназначены для оперативного определения безопасного режима движе> ния судна в условиях ветра и волн. Режим движения судна характеризуется его скоростью, курсовым углом волны, частотой вращения двигателя или шагом винта (для судов с ВРШ), осадками носом и кормой. Диаграммы составлены с учетом: силы и направления ветра; интенсивности и направления нерегулярного морского ветрового^ волнения;

килевой, вертикальной и бортовой качки судна, сдвига фаз между? ними и профилем набегающих волн;

дополнительного сопротивления движению судна вследствие мор с кого волнения и ветра;

ограничения мощности главного двигателя по защитным параметрам;

слеминга, опасность которого оценивается по условиям прочности, днищевых перекрытий корпуса;

снижения эффективности работы гребного винта; разгона гребного винта' и движителя при подсосе винтом воздуха и оголении лопастей в процессе качки; заливания палубы судиа; ускорений в процессе качки.

Цель такой информации — облегчить капитану принятие обоснованных решений по обеспечению безопасности судна при плавании ш штормовую погоду. Предлагаемая информация служит вспомогательным средством, не связывающим инициативу капитана и не освобождающим его от ответственности за принимаемые решения.

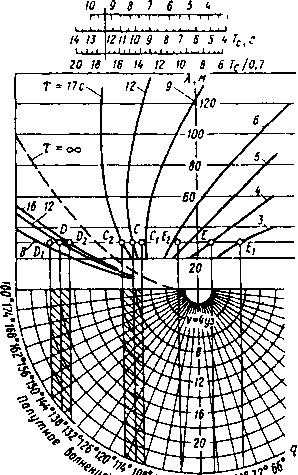

На штормовых диаграммах нанесены кривые допускаемых значе-* ний средней скорости судна, частоты вращения винта или шага ВРШ и используемой мощности главного двигателя при различных осадка носом и кормой для различных курсовых углов волн в зависимости о их высоты. Диаграммы строятся применительно к конкретному судну; или судам одной серии. Удобно пользоваться информацией в виде двух, серий однотипных диаграмм, предназначенных для плавания при боль ших и малых осадках. Для примера на рис. 11.1 приведена штормовав диаграмма для судов типа «Выборг» при малых осадках для курсовог* угла волны <7=0°.

Форма диаграмм может быть различной в зависимости от того, какими средствами располагает судоводитель для управления скоростью судна. Используются диаграммы двух основных видов: для судов t одновальной пропульсивной установкой и обычным гребным вин- юм фиксированного шага, когда управление скоростью осуществляв егся с помощью изменения частоты вращения винта, и для судов с од- повальной пропульсивной установкой и ВРШ, т. е. управлением скоростью с помощью изменения шага винта. В специальных случаях могут быть учтены и другие особенности судов (многовальные про- пульснвные установки, управление скоростью судна путем одновременного изменения частоты вращения и шага ВРШ и др.).

Линии, отмеченные на диаграмме (см. рис. 11.1) цифрами и буквами в кружках, означают:

/ — линии постоянных значений средней скорости судна на волнении;

.4 — максимально допустимые скорости судна и частота вращения винта по условиям длительной работы двигателя без перегрузки;

л

об/мин

120

110

100

00

ЬО

Рис.

11.1. Штормовые диаграммы В. Б. Липиса и

Д. В. Кондрикова для судов типа «Выборг»

при малых осадках

Ь

7

д

?

10

11

Г0.С

В ~~ максимально допустимая скорость и соответствующая частота вращения по условиям слеминга для различных значений осадки судна носом (кривые нанесены на диаграмме для теплохода «Выборг» при малых осадках);

С - максимально допустимые скорости и частота вращения по условиям разгона винта для постоянных значений осадки судна кормой (на рисунке линии С штриховые);

D — максимально допустимая скорость и соответствующая частота вращения по условиям заливания палубы для различных значений осадки судна носом;

Е—максимально допустимая скорость и соответствующая частота вращения по условиям отсутствия чрезмерных ускорений.

Каждой точке диаграммы соответствуют определенное сочетание высоты видимых волн, числа оборотов винта, скорости судна, осадок носом и кормой.

Например. Точке М на рис. 11.1 отвечают значительная высота волны h =4,5 м (верхний предел волнения силой 6 баллов, Лз%*“6 м), частота вращения п = »114 об/мин (по вертикальной шкале), скорость судна V*=12,4 уз (по линиям 1), осадка носом dH — 3,8 м) (по линиям Б), осадка кормой 7,0 м (по линиям С) Осадка носом указана от 2,0 м и посадке кормой—от 5,0 м. Веем точкам диаграмм, расположенным левее ограничительных линий, соответствуют допускаемые осадки носом du^ 2,0 м и кормой rfHe5,0 м Меньшие осадки при волнении более 5 баллов не допускаются

Для приближенной оценки падения скорости на волнении может быть применена формула Г. Аертсена

&v т

100—— -——+«, (11.1) vo LP

где Av — падение скорости, м/с;

Vo — скорость на тихой воде, соответствующая проектной мощности, м/с; т и л —эмпирические коэффициенты (табл. 11.1);

Lp — длина судна между перпендикулярами, м

Формула (11.1) получена на основании анализа натурных наблюдений, проведенных на грузовых судах.

Пример. Длина судна £/>=*165 м, Ко** 16 уз (8,1 м/с). Определить потерю скорости на волнении при волне7,4 м (8 баллов по шкале Бофорта), волнение встречное.

Решение.

/ т \I 3600 , \ ,

(~Г+п) * (~1бГ+18) •'

100 ~ 100 —3,2 м/с (6,2 уз).

Таблица

11.1. Значения

коэффициентов т

и п

на волнении

Число

баллов по Бофорту

Высота

волны *1/3* м

Волнение

встречное

в

скулу

в

борт

попутное

т

п

т

п

ж

!

1

*

т

п

5

3,0

800

2

700

2

350

1

100

0

6

4,2

1300

6

1000

5

500

1

200

1

7

5,8

2100

11

1400

8

700

5

400

2

8

7,4

3600

18

2300

12

1000

7

700

3

|

Углы рыска ния и перекладки руля, град |

Потеря скорости от угла рыскания Ч. 1 |

Потеря скорости от угла перекладки * РУЛЯ, % 1 |

Углы рыскания и перекладки руля, град |

Потеря скорости от угла рыскания, % |

Потеря скорости от угла перекладки руля, % |

|

1 |

0,4—0,5 |

0,04—0,06 |

5 |

5.0-6,7 |

00 с‘ 1 ю о |

|

2 |

0.8—1,0 |

0,1-0.2 |

6 |

7,2—8,8 |

0,8—1,1 |

|

3 |

1,8—2.4 |

0,2—0,3 |

7 |

8,7—13,1 |

1,0-1,5 |

|

4 |

3.4—4,3 |

0.3—0,5 |

8 |

13.3-17.3 |

1,4-2,0 |

Рыскание судна.

В отличие от бортовой, килевой и вертикальной качек рыскание судна относят к дополнительным видам качки.

При оценке влияния рыскания на эксплуатационную скорость судна можно выделить следующие основные факторы, действие которых может сказаться на его ходовых качествах:

увеличение сопротивления корпуса вследствие движения судна с переменным по времени углом дрейфа;

увеличение сопротивления из-за перекладок руля; увеличение длины пути, проходимого судном; изменение режима работы гребного винта; повышенный расход топлива и др.

Ориентировочные данные о потерях скорости судна в зависимости от среднего угла рыскания и перекладки руля приведены в табл. 11.2.

Потеря скорости на удлинении пути вследствие рыскания незначительна. Например, для углов рыскания ±5° она составляет около 0.12—0,20 %.

При отклонении курса судна до 30—40° от встречного ветра и волнения дополнительное сопротивление может возрастать, что вызывает не только непосредственным влиянием ветра, волнения моря и качки, но и повышенным рысканием на курсе.

Наибольшей скорости судно достигает при равенстве предельной тяги винта полному сопротивлению движения. Предельную полезную тягу винт развивает, когда двигатель работает по заградительной характеристике, ограничивающей мощность и частоту вращения двигателя при перегрузках в эксплуатации. У дизеля это ограничение более жесткое, чем у паровой турбины. Кроме того, пропульсивный коэффициент судна падает с ростом сопротивления из-за снижения эффективности гребного винта, которое зависит от его гидродинамических качеств. ВРШ в этом случае имеют преимущество перед ВФШ.

Слеминг. Слеминг (днищевой) возникает в процессе продольной качки при оголении носовой оконечности и последующем соударенйи с волной. Большие динамические нагрузки могут привести к серьезным повреждениям конструкций корпуса и оборудования. Особенности слеминга как физического явления определяются в основном совместным выполнением двух условий: оголением днища и входом его в воду с вертикальной скоростью относительно воды, большей (3-~ -г4) VT7 wr/c. Вероятность опасных ударов тем больше, чем больше высота волн и скорость судна. Наблюдаются они на встречном волнении в широком Диапазоне курсовых углов. Поэтому отклонение по курсу от чисто встречного движения не всегда является эффективным средством избегать опасности слеминга. Избежать опасные удары волн легче снижением скорости или увеличением осадки судна носом.

Заливание палубы и удары волн в развал носа судна. Эти явления вызывают повреждения бака, палубного оборудования, трубопроводов, конструкций люковых закрытий, палубного груза, комингсов грюмов и т. д.

Удары волн в развал носа (бортовой слеминг или вигшнг) сами по себе вызывают вибрацию, вмятины в верхней части наружной обшивки носа и в палубе полубака. Многочисленны случаи повреждения груза. Вероятность подмочки груза на практике оказывается примерно вдвое больше вероятности механических повреждений.

Для избежания заливания палубы наиболее рационально снизить скорость судна или уменьшить осадку носом.

Разгон гребного винта и двигателя. Переменные гидродинамические силы и моменты, действующие на винт при качке, могут привести к поломке лопастей, конструкций гребного валопровода, вызвать вибрацию вала и кормы. Напряжения при оголении винта в гребном валу могут возрасти в 2—3 раза. Разгон винтов более вероятен для судов, на которых вииты имеют малое погружение, большие удельные упоры, большие отношения шага к диаметру и частоты вращения. Разгон винта наименее опасен для турборедукторной пропульсивной установки и наиболее неблагоприятен для дизеля. Для избежания опасности разгона винта может служить увеличение осадки судна кормой или маневрирование скоростью на волнении путем снижения шага BPLL1. Судоводители должны уметь рационально пользоваться этими средствами для обеспечения мореходности своих судов.

Влияние ветра и волнения на циркуляцию и инерционно-тормозные характеристики судна

Циркуляция. В условиях ветра и волнения циркуляция судна гю своей форме значительно отличается от циркуляции на тихой воде. Характеристиками циркуляции, применяемыми для исследования ее в условиях ветра и волнения, являются угол \f и дистанция циркуляции 5 (рис. II.2). Цифрой / обозначена точка начала перекладки руля, цифрой 2 — точка после поворота судна на 360° в условиях безветрия, цифрой 3 -- подобная точка при циркуляции в условиях ветра и волнения.

Угол tf измеряется от линии ветра в сторону, противоположную стороне перекладки руля, до линии, соединяющей точки 2 и 3. Дистанции циркуляции 5 — расстояние между этими точками. Угол зависит в общем случае от целого ряда параметров судна, характеризующих его гидродинамические и аэродинамические особенности. Значения угла if и дистанции S могут быть рассчитаны с помощью ЭВМ, поскольку требуется решение системы дифференциальных уравнений. Наличие в уравнениях большого числа коэффициентов, значения ко- юрых определяются приблизительно, ограничивает возможности расчетных методов циркуляции в условиях ветра п волнения.

На рис 11.3 приведены результаты расчета циркуляции в условиях ветра и волнения для теплохода «Борис Бувин» в балласте. Стрелками показано направление ветра. Сравнение расчетных траекторий с широкомасштабными натурными данными показало, что точность paj* работанного на кафедре управления судном ЛВИМУ им. адм. С О. Макарова экспериментально-расчетного метода определения циркуляции в условиях ветра и волнения лежит в пределах 17—19 % при опре-

делении тактического диаметра циркуляции и 10 % в определении выдвига

В обязательной информации в таблице маневренных элементов управляемость судна представлена лишь поворотливостью. С практической точки зрения, в реальных условиях плавания не менее важное значение имеет оценка судоводителями возможности осуществления прямолинейного движения судна в условиях ветра. Судоводитель дол* жен располагать информацией, позволяющей ему судить о возможности осуществления управляемого движения в определенном направлении относительно курсового угла ветра как на глубокой воде, так и на мелководье, об углах дрейфа, с которыми это движение осуще-^ ствляется.

Инерционно-тормозные характеристики. Влияние ветра на инер- ционно-тормозные характеристики во многом зависит от конструктивных особенностей судна, однако для встречного ветра (<?=0°) и попутного (<7=180°) можно проследить некоторые особенности этого влияния. В первую очередь представляет интерес ветер силой 8 м/с (4 балла) — предельно допустимый при сдаточных испытаниях. Результаты моделирования свободного и активного торможения среднестатистических судов морского флота, смоделированные по средним параметрам 25 типов судов, показывают, что у судов водоизмещением более 10 тыс. т инерционно-тормозные характеристики при ветре до 4 баллов включительно могут отличаться друг от друга до 26 % п выбегу и до 8 % по тормозному пути. Отличия от штилевых значений- составят 18 % по выбегу и 4 % по тормозному пути. Под выбегом суд* на при свободном торможении здесь понимается путь, пройденный от начала свободного торможения до достижения 20 % начальной скорости.

Учитывая значительную величину погрешностей, результаты на турных испытаний, проведенные при ветре, должны быть исправлень и приведены к условиям безветрия. Если влияние ветра на активно' торможение может быть скомпенсировано повторением эксперимента! на обратном курсе и осреднением, то для свободного торможения маневрирование на прямом и обратном курсе и осреднение не обеспечи-о вают компенсации сноса даже при курсовых углах ветра 0 и 180°. Од нако можно ограничиться одним экспериментом, проведенным пр встречном или попутном ветре, если каждое экспериментальное значение S*(V) для приведения к безветрию умножить на поправочный коэффициент ц (рис. N.4), зависящий от скорости ветра и отношения фактической скорости в каждый момент замера к начальной скорости.

Влияние ветра на инерционно-тормозные характеристики усиливается на промежуточных курсовых углах ветра. На рис. 11.5 показана влияние курсового угла ветра скоростью 8 м/с на параметры свободного торможения теплохода «Борис Бувин». Пунктиром показано значение выбега судна при безветрии. Вследствие первоначального движения с углом дрейфа при свободном торможении судно начинает терять управляемость и приводится к ветру. Максимальный угол отклонения от курса 85,5° и максимальное боковое отклонение 0,77 кб происходят при курсовых углах ветра 100—130°, однако наиболее быстро судно тормозится при начальных курсовых углах ветра 40—60Р. Аналогичная информация может быть получена для любого типа судов морского флота после моделирования его движения.

Влияние ветра и волнения. На рис. 11.6 приведено сопоставление расчетной и экспериментальной траекторий теплохода «Борис Бувин»

Рис.

11.5. Параметры свободного торможения

теплохода «Борис Бувин»:

X

— смещение в направлении линии

первоначального курса; Y

— смещение в направлении перпендикулярной

липни первоначального курса; ДК° —

угол изменения курса вправо к кон. ну

свободного торможения (V”0,2V*)

Рис.

11.4. Поправочный

коэффициент

для перевода экспериментальных значений

S»(V)

на безветрие для заполнения таблицы

маневренных элементов

Рис.

11.6.

Сопоставление расчетной и экспериментальной

траектории движении теплохода

«Борис Бувин» при маневре ППХ—СТОП;

h,

ip

— экспериментальное и расчетное

время соответствующей позиции;

ветер 10,3 м/с; волнение 2

м

Рис.

11.7. Выбег и боковое уклонение теплохода

«Борис Бувин» в зависимости от скорости

ветра W,

м/с и начального курсового угла q0

для маневра ППХ—

при маневре «ППХ—СТОП» при ветре скор стью 10,3 м/с и волнении h—2 м. Приведе ные на рис. 11.6 данные дают основание г ворить о хорошей сходимости результатов пригодности алгоритма для анализа измен ния инерционно-тормозных характерист конкретных типов судов в условиях ветрово нового воздействия.

Дополнительное

уменьшение выбега тормозного пути судна

вследствие вол пени значительно. Однако

до Лз% «l-f-1,5

м суще?; ственного влияния волнения не

отмечается.

Дополнительное

уменьшение выбега тормозного пути судна

вследствие вол пени значительно. Однако

до Лз% «l-f-1,5

м суще?; ственного влияния волнения не

отмечается.

Ветроволновое воздействие на инерцион но-тормозные характеристики носит индив Р„С 118 Экстренное юрмо- дуальный характер для каждого типа суди жение теплохода «Борис При этом может учитываться либо среднеста Бувин» в зависимости от тистическое волнение, сответствующее каждо неврГппх” ПЗХ* ЛЛЯ МЭ скорости ветра, либо с конкретными значения-

ви высот волн 3%-ной обеспеченности и коэффициентами развитости волнения.

Информация о ветроволновом влиянии может носить обобщенный» характер (рис. 11.7) или быть представлена в виде конкретных траекторий (рис. 11.8).

Ориентировочные оценки точности применяемости метода: по ак тивиому торможению 65т^14%; б/т^20 %; по свободному торможению aSt^9 %; 6S(V)^17 % (в конце свободного торможения). Па? сбавлению хода 65(0^8% разгону 6S(V)^14%. Обобщая, можно сказать, что расстояние, пройденное судном до достижения определенной скорости V, получено с погрешностью, не превышающей 18 % при свободном торможении и подтормаживании и 15 % при активном торможении и разгоне.

Обоснование выбора курса и скорости при плавании на волнении

Судно, отклоненное от положения устойчивого равновесия на ти-< хой воде и затем предоставленное самому себе, будет совершать колебания относительно положения равновесия, называемые собственными или свободными. Они возникают при вертикальной, бортовой и килевой качке.

Колебания, вызываемые волнением, называются вынужденными. Эти колебания возникают при всех видах качки (в том числе при продольной горизонтальной, поперечно-горизонтальной, а также при рыскании судна).

На регулярном волнении свободные колебания очень быстро затухают и остаются только вынужденные.

При равенстве значений периода собственных колебаний и периода возмущающей апы наблюдается резкое увеличение амплитуд, называемое резонансом соответсгвущего вида качки. Резонанс может иметь место только при вертикальной, бортовой и килевой качке. На рис. 11.9 в качестве примера приведен характерный график зависимости амплитуды 0О бортовой качки на регулярном волнении от отношения периода собственных колебаний судна 7® к периоду возмущающей силы т.

Рис

11.9. Типичная амплитудно-ча- стотная

характеристика бортовой качки судна

Осадка

4, м

Рис.

11.10. График периодов продольных

колебаний судна При

нерезонансных режимах бортовой качки

на регулярном волнении ее амплитуды

будут определяться формулой

При

нерезонансных режимах бортовой качки

на регулярном волнении ее амплитуды

будут определяться формулой

«в

«■»

-

Ть

где по наибольший уклон взволнованной поверхности.

Как следует из формулы (И.2):

(11.3)

Угол ао обычно не превышает 8—10°, причем его величина уменьшается с ростом длины волны. Поэтому, если курс и скорость на волнении будут подобраны таким образом, что на регулярном волнении отношение Т%(х будет меньше 0,7, то амплитуда бортовой качки в

этом случае не будет превышать 20°, а при 7*в/, >1,3—15°. Наложение в последнем случае более жестких ограничений на предельные значения амплитуд связано с тем, что при T$fx >*1,3 следует ожидать неблагоприятных значений угла сдвига фаз колебаний судна по отношению к волнам.

Кажущийся период волны

(И

.4)

с+у cos q

При неограниченно больших отношениях глубины к длине судна формула (10.3) приобретает вид

(П.Ь)

19£

Л/а*

Отношение

высоты борта к .ширине судна Н/В

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0,8

0,9

0,62

0,64

0,66

0,69

0,73

0,76

1

,о

0,65

0,67

0,69

0,72

0,76

0,79

1,1

0,68

0,70

0,72

0,75

0,78

0,82

1,2

0,71

0.73

0,75

0,78

0,81

0,84

1

,з

0,74

0,76

0,78

0,82

0,83

0,86

1,4

0,76

0,78

0,80

0,82

0,85

0,88

1,5

0,78

0,80

0,82

0,84

0,87

0,90

1,6

0,81

0,82

0,84

0,87

0,89

0,92

1,7

0,83

0,85

0,87

0,89

0,92

0,94

1,8

0,85

0,87

0,89

0,92

0,94

0,96

1,9

0,88

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

2,0

0,90

0.92

0,94

0,96

0,98

1,00

Примечание,

б — коэффициент общей полноты корпуса

судна; а— коэффициент полноты ватерлинии.

Таким образом, изменяя курс или скорость судна, можно изменять значения кажущегося периода волны т и избежать резонанса или резонансной зоны, определяемой зависимостью,

.

<1,3

или, что то же самое,

-

1,3

0,7

(11.6)

Для расчетного определения периодов собственных бортовых колебаний может быть использована формула

Гв=—, (ИЛ)

где — коэффициент, зависящий от типа судна и состояния нагрузки;

В — ширина судна;

А — начальная поперечная метацентрическая высота.

ИМО рекомендует принимать следующие приближенные значения коэффициента k% для каботажных и промысловых судов.

Суда каботажного плавания (кроме танкеров) в балласте — 0,88; промысловые суда с полными запасами для открытого моря — 0,80; креветочные прибрежного лова 0,95; с танками для живой рыбы — 0,60.

Приближенные значения коэффициента k% для морских транспортных судов в грузу (кроме танкеров и газовозов) приведены в табл. 11.3

Значения периода собственных продольных колебаний дает график, представленный на рис. 11.10.

Исследования, проведенные Ю. В. Ремезом, показали, что разработанная им униБерсальная штормовая диаграмма может быть с достаточной для практики точностью использована как при регулярном, так и нерегулярном волнении. Входя в диаграмму по среднему кажущемуся периоду, можно успешно определять сочетания курсов и скоростей, отвечающих резонансным режимам бортовой и килевой качки на реальном морском волнении.

Универсальные штормовые диаграммы Ю. В. Ремеза

Для облегчения задачи управления судном в шторм советскими учеными были предложены специальные диаграммы для выбора курса и скорости в штормовых условиях. Такие диаграммы разработаны В. Г. Власовым, С. Н. Благовещенским, Л. М. Ногидом, Ю. В. Ремезом.

В практике плавания наибольшее распространение получили универсальные диаграммы Ю. В. Ремеза для больших и произвольных глубин.

В теории волн глубина считается большой, если она превышает половину длины волны. Однако для целей практики применение универсальной штормовой диаграммы Ю. В. Ремеза для больших глубин можно расширить до значений глубин, превышающих четверть длины волны. Это будет соответствовать общей точности исходных данных.

Универсальная диаграмма для больших глубин (рис. 11.11) состоит из верхней и нижней частей.

По вертикальной оси верхней части диаграммы отложены длины волн X, по горизонтальной — проекции скорости судна на линию бега волн Vcos^. Здесь V — скорость судна, уз; q — курсовой угол бега волн, град.

Правая половина диаграммы отвечает ходу на встречном волнении, под которым понимаются курсы прямо против волны (вразрез волне) и волна в скулу. Средняя вертикаль соответствует курсу лагом к волне при любой скорости судна либо любому положению судна по отношению к набегающим волнам при нулевой скорости. Левая половина отвечает ходу на попутном волнении, включая в это понятие курсы волны в раковину и прямо по волне. Левой половине диаграммы соответствуют отрицательные значения Vcosq(§(f<q<. 180°).

Верхняя часть диаграммы содержит семейство кривых, каждая из которых построена для определенного значения кажущегося периода волны т. Эти значения надписаны на соответствующих кривых.

Когда судно не имеет хода либо идет лагом к волнам, кажущийся период волны т совпадает с ее истинным периодом (периодом по отношению к неподвижному наблюдателю) т0. Таким образом, ордината пересечения вертикальной оси диаграммы с кривой, отвечающей данному значению кажущегося периода т, определяет собой длину волны А,, истинный период которой равен то. Так, например, при то= =8с т=100 м, при то=12с Х — 225 м и т. д. На встречном волнении кажущийся период волны оказывается меньше истинного, на попутном, если только судно не обгоняет волну, — больше истинного.

Если на попутном волнении проекция скорости судна на направление распространения волн Vcos</ совпадает со скоростью волн, которая равна 2,43 \ПГ уз, то кажущийся период волны обращается в бесконечность, т. е. волны на судно не набегают и он$ движется, как бы «оседлав» волну. В этом случае на чисто попутном волнении судно по отношению к системе волн как бы неподвижно. Наблюдателю, находящемуся на судне, будет казаться, что оно дрейфует.

Указанному случаю на диаграмме соответствует штриховая кривая х = оо.

Нижняя часть диаграммы включает семейство концентрических полуокружностей с центром, расположенным в начале координат диаграммы, и пучок лучей, исходящих из центра. Каждая полуокружность отвечает определенному значению скорости V (уз), каждый луч — определенному курсовому углу q. Правая часть диаграммы отвечает встречному, а левая — попутному волнению.

Поскольку при построении диаграммы принято, что волны бегут справа налево, вектор скорости судна направлен из центра к периферии ее нижней части вдоль луча, соответствующего данному значению курсового угла q. Определенному сочетанию скорости судна и курсового угла отвечает точка нижней части диаграммы, являющаяся конном вектора скорости судна.

|

21 20 19 18 |

17 |

16 15 П |

U |

12 11 10 У 3 ? |

6 5 4 |

rdU5 |

|

Г"( • Т-.' -Г— 1 —1—1—1—г 1 f 1 1 1 1 1 III- |

г~т • 1 i |

|

■*T |

:—!—ГТ' т T I ! 1 i ' > 1 . 1 l 1 1 1 i 1 i 1 1 1 ! 1 1 1 |

1 i.li. l li i |

| J |

|

28 27 26 25 2k 2) 22 |

Zi 20 19 id |

r> |

16 15 П 13 13 // 10 9 |

3 7 6 5 |

*, T*'c | |

|

<t0 38 36 J4 |

32 |

30 28 26 |

2b |

22 20 18 16 П |

12 10 8 |

STc/0,7 |

7102°9бо

до0

6Ь°

7йР

^

Рис.

ПН. Универсальная шгормоная диаграмма

Ю.

В Ремеза для больших глубин: К

длина волны. V

ckopocn

суд.ы. d

курсовой угол бега волны

Нижняя часть диаграммы дает возможность графически находить значения Kcos^ при данном сочетании V и q, а также решать обратную задачу определения всех значений V и q, отвечающих заданной величине К cos q.

Так, например, если У=12 уз, а ^=609, то, проводя через точку пересечения соответствующих окружностей и луча вертикальную прямую, найдем по пересечению последней с горизонтальной осью диаграммы, что У cos <7=6 уз.

Решение обратной задачи сводится к проведению из нижней части диаграммы вертикальной прямой, абсцисса которой представляет собой заданную величину V cos q. Указанная задача имеет бесчисленное множество решений, так как для всех точек, лежащих на этой прямой, значения Vcosq> для которых конец вектора скорости судна располагается на указанной вертикальной прямой, являются решением поставленной задачи.

Например. Проводя на нижней части диаграммы вертикальную прямую, соответствующую Vcos<7 = 8y3: при q~*Q° V—8 уз; при q — 45° У=11,5 уз; при (/=60° У-16 уз и т. д.

Зоны курсовых углов, близких к нулю или 180°, когда бортовая качка оказывается незначительной даже в условиях резонанса, но можно ожидать усиления килевой качки, отмечены на графике вертикальной штриховкой. Зона курсовых углов, близких к 90°, когда судно располагается почти лагом к волне и резонанс бортовой качки становится особенно опасным, а килевая оказывается весьма малой, отмечена горизонтальной штриховкой.

Над диаграммой помещена вспомогательная шкала для определения значений т, ограничивающих резонансные зоны качки. Иа средней линии этой шкалы нанесены величины периода собственьыл колеба ний судна Ть а на верхней и нижней линиях на тех же вертикалях отложены Ге/1,3 и Т9 /0,7 соответственно.

На шкалах Ли В, расположенных слева от диаграммы, ь*ие:евы высоты нерегулярных волн 3 %-ной обеспеченности и значительного волнения Л1/3- Справа от диаграммы помещена шкала степени волне- пни в баллах.

Таким образом, диаграмма допускает три входа: по длине волны, по высоте волны и по степени волнения.

Как уже указывалось, приведенная универсальная штормовая диаграмма применима с достаточной точностью для глубин, превышающих четверть длины судна. Резонансная качка на волнах повышенной крутизны, характерных для мелководья, особенно опасна для небольших судов. В связи с этим Ю. В. Ремезом разработана универсальная штормовая диаграмма, позволяющая оперативно выбирать безопасные курсы и скорости судна при шторме на любых, в том .числе и на весьма малых глубинах. «

1.

Использование универсальной штормовой диаграммы

Из трех возможных входов в диаграмму (по длине волны, по высоте волны и по степени волнения в баллах) при непосредственном выборе безопасных курсов и скоростей судна, находящегося в штормовой обстановке, следует использовать вход по длине волны.

Для определения границ резонансных зон на диаграмме проводятся вертикальные прямые через точки пересечения горизонтальной

линии, отвечающей данной длине волны А, с кривыми т=Тя /0,7 и т=7'в/1,3.

Вертикальные линии, точно соответствующие резонансу, являются осями симметрии соответствующих резонансных зон. Иными словами, горизонтальные расстояния от этих линий до линий, отвечающих правой и левой границам резонансных зон, одинаковы. Это свойство можно использовать для контроля правильности определения границ резонансных зон.

Пример 1. Определить резонансные сочетания курсовых углов н скоростей и границы резонансных зон бортовой качки для судна, имеющего период собственных колебаний Т9 = 12 с на волне длиной Л=30 м.

Решение (рис. 11.12). Находим точки С и D пересечения горизонтальной прямой Х = 30 м с кривыми т=Т 9 «*12 с. Проводим через эти точки вертикальные линии, определяющие сочетания курсовых углов и скоростей, точно отвечающих резонансу.

По вспомогательной шкале, помещенной над диаграммой, прочитываем значения т, соответствующие границам зон. При «* 12 с они приближенно равны 9,2 и 17,2 с.

Далее следует найти на диаграмме точки Сх и С2 пересечения горизонтальной прямой Х=30 м с кривыми т=9,2 с и т = 17,2 с глазомерной интерполяцией. Через точки проводим вертикальные прямые, определяющие границы резонансных зон. Эти зоны на рис. 11.12 заштрихованы.

3

тс/1,з

V до•

84° 78°12

Рис.

11.12.

К определению резонансных курсов и

скоростей при входе по длине волны

(резонансные зоны бортовой качки

заштрихованы, а килевой ограничены

вертикальными прямыми, проходящими

через точки Е\

и £а) Для

избежания усиленной бортовой качки в

режиме резонанса или близких к нему

режимах следует выбрать скорость и

курс судна относительно волн так, чтобы

вектор скорости судна оканчивался

вне зашрихован- ных зон.

Для

избежания усиленной бортовой качки в

режиме резонанса или близких к нему

режимах следует выбрать скорость и

курс судна относительно волн так, чтобы

вектор скорости судна оканчивался

вне зашрихован- ных зон.

Резонанс бортовой качки не приводит к существенному росту амплитуд на чисто встречном или чисто попутном волнении и близких к ним курсах. Секторы, соответствующие таким курсовым углам (0—12°, 168—180°), на диаграмме заштрихованы вертикальной штриховкой. На рис. 11.12 эти секторы не показаны.

Таким образом, если конец вектора скорости судна попадет в верхние части резонансных зон, которые оставлены незаштрихо- ванными, то режим бортовой качки не должен считаться опасным.

Опасность, наоборот, возрастет, если вектор скорости оканчивается в нижних частях резонансных зон бортовой качки, т. е. курсовой угол приближается к 90°. Безоговорочно должны исключаться такие сочетания курсов и скоростей, при которых конец вектора скорости судна

принадлежит резонансной зоне бортовой качки, а курсовой угол волны заключен в пределах 78°<<7<102°.

Примнр 2. Определить резонансные сочетания курсовых углов и скоростей и границы резонансной килевой качки для судна, имеющего период собственных продольных колебаний 7*^ — 4 с на волне Л**30 м.

Решение (рис. 11.12). Находим точку Е пересечения горизонтали А.*=30 м с кривой т*“4с. Точка пересечения этой горизонтали с кривой т=»4 с в случае обгона судном волны лежит за пределами диаграммы, т. е. соответствует скорости, превышающей 24 уз. Через точку £ проводим вертикальную линию. Сочетания курсовых углов и скоростей, при которых конец вектора скорости попадет на эту вертикальную линию, точно соответствует резонансу килевой качки.

По верхней вспомогательной шкале находим значение т, отвечающее границам . резонансной зоны. При Тф«*4 с они приближенно равны 3,1 и 5,7 с. Находя на гори* зонтали А.=*30 м точки Е\ и £2, соответствующие этим значениям т, проводим через них вертикальные линии, ограничивающие резонансную зону.

В целях избежания усиленной килевой качки следует выбирать курс так, чтобы вектор скорости судна оканчивался вне указанной зоны. Однако учитывая, что в положении лагом или почти лагом к волне амплитуды килевой качки не могут достигать больших значений, такие сочетания курсов и скоростей, при которых вектор скорости оканчивается в секторе 78°<<7<102°, являются допустимыми в смысле килевой качки даже если они принадлежат резонансной зоне.

Следует отметить, что информацию о резонансной зоне, полученную с диаграммы, не всегда можно использовать с высокой степенью эффективности. Это объясняется тем, что ввиду относительно малого значения периода собственных продольных колебаний судна зоны килевой качки оказываются настолько широкими, что для выхода за их пределы иногда требуются чрезвычайно большие изменения курсовых углов и скоростей, вплоть до поворота на обратный курс. Кроме того, из-за большого демпфирования амплитуда килевой качки не имеет такого острого пика при резонансе, как амплитуда бортовой качки, поэтому небольшие изменения курса и скорости весьма эффективны для уменьшения бортовой качки, и не сильно сказываются на килевой.

Несмотря на это, знание неблагоприятных сочетаний курса и скорости, соответствующих резонансу килевой качки, дает судоводителю возможность принимать решения о выборе метода штормования. Если, например, известно, что резонанс наступает на встречном волнении, то это является основанием для того, чтобы предпочесть штор- мование на попутном волнении. Если известны резонансные сочетания курса и скорости, то становится ясным, в какую сторону изменять фактические курс и скорость, чтобы, если и не выйти за пределы резонансной зоны, то по крайней мере не ухудшить положения судна. Если, например, резонанс наступает при отсутствии хода (кривая г =Т+ пересекается с прямой, отвечающей данной длине волны, непосредственно на оси ординат), то уменьшение скорости судна\ зачастую предпринимаемое судоводителями в условиях тяжелого иггорма, поставит судно не в лучшие, а в худшие условия. Такого случая для морских транспортных судов следует ожидать, когда (8-г-10)ГСр при плавании в грузу и (11-7-13) ГСр при плавании в балласте.

Кроме того, при резонансе сдвиг фаз килевой качки по отношению к волце близок к 90°. Это означает, что в момент нахождения впадины или гребня волны у миделя судно имеет наибольший дифферент на нос или на корму. При таком угле сдвига фаз принципиально невозможно выбрать курсовые углы, которые одновременно соответствовали бы выгодным условиям в отношении перемещений носа и

кормы: при любой длине волны курсовые углы, наиболее благоприятные для носовой оконечности, оказываются самыми неблагоприятными для кормы, и наоборот.

V-

</уз Максимальная

потеря скорости судна на волнении

также наблюдается при резонансе

килевой качки. Эти обстоятельства

лишний раз указывают на то, что штормование

в резонансном режиме килевой качки

ставит судно в очень тяжелые условия

и поэтому должно быть исключено.

Максимальная

потеря скорости судна на волнении

также наблюдается при резонансе

килевой качки. Эти обстоятельства

лишний раз указывают на то, что штормование

в резонансном режиме килевой качки

ставит судно в очень тяжелые условия

и поэтому должно быть исключено.

Можно отметить, что для любого морского транспортного судна с осадкой до 16—18 м резонанс килевой качки не наступает на волнах любой длины, если судно идет на чисто попутном волнении и при этом его скорость превышает 8—9 уз.

Пример 3. Определить положение первой и второй резонансных зон дли судна, имеющего период собственных

г».Л ,, ,0 „ колебаний Г о «16 с; при значительной

Рис. I! 13. К определению резонансных кур- , 4 , ‘

сов и скоростей при входе по высоте волны высоте волны л,/3—м.

к Решение (ряс 11.13). Из точек

До и В0, отвечающих данному значению значительной высоты, проводим горизонтальные линии, пересекающиеся с кривой t — Tti -=16 с’в точках М и N

Через услкя М и N проводим вертикальные прямые, выделяющие на нижней части диаграммы первую резонансную зону 9ia зона заштрихована двойной штриховкой, за исключением сектора курсовых углов 168—180°, где резонансная бортовая качка не является опасной.

По вспомогательной шкале прочитываем значения Т$/0,7—23 с и /1,3* 12,3 с. Находим точки М, и Мг пересечения прямой А^М с кривыми т—12,3 с и т=23 с и точки Af, и Nz пересечения прямой В0Ы с теми же кривыми. Через точки М2 и проводим вертикальные прямые, являющиеся границами второй резонансной зоны, которая для бортовой качки сектора 168—180° заштрихована.

При использовании диаграммы при входе по степени* волнения находятся точки пересечений горизонтальных линий, проходящих через верхний и нижний концы отрезков шкал балльности, с кривой собственного периода качки Ть равного кажущемуся периоду т (резонанс), а далее действуют так, как и при определении резонансных зон при входе по длине и высоте волны.

Меры по обеспечению безопасности судна при плавании • штормовых условиях

При получении информации о предстоящем шторме капитан обязан принять надлежащие меры для уменьшения степени риска при попадании судна в штормовые условия, если не представляется возможности избежать опасной штормовой зоны.

Штормовые диаграммы В. Б. Ляписа н Д. В. Кондрикова, универсальная диаграмма Ю. В. Ремеза, а также другая информация, содержащаяся в нормативных документах, может существенным образом помочь капитану выбрать оптимальное решение. Но, как уже отмечалось, расчетным путем пока что принципиально невозможно предусмотреть все многообразие ситуаций при попадании судна в штормовые условия.

Конкретные погодные условия, загрузка и мореходные качества судна должны быть учтены капитаном при выборе способа штормова- ния. В любом случае должны быть предприняты подготовительные меры к встрече шторма: оповещен экипаж и пассажиры, проверена водонепроницаемость корпуса судна и проведены другие мероприятия по предотвращению нежелательных последствий шторма. Все эти меры следует проводить в кратчайшие сроки до ухудшения погоды, поскольку в дальнейшем многие действия экипажа могут быть затруднены. Если необходимо, то заполняются балластные танки.

По возможности должны быть ликвидированы свободные поверхности в танках, устранен статический крен, опробованы водоотливные средства и т. д.

При плавании судна в условиях шторма на попутном волнении или волнении с кормовых курсовых углов характеристики его основных мореходных качеств, таких, как остойчивость, качка и управляемость существенно изменяются.

Возникновению аварийной ситуации обычно предшествует одно из следующих трех явлений или их комбинация:

значительное изменение или потеря поперечной остойчивости при прохождении вершины волны вблизи миделя судна. Наиболее опасным в этом отношении является движение судна на волнах, длина и скорость которых близки соответственно к длине и скорости судна. При этом время пребывания судна с пониженной ниже опасного уровня остойчивостью за кажущийся период волны может оказаться большим, чем время, потребное ему на наклонеиие из вертикального положения на опасный угол крена или на опрокидывание;

основной или параметрический резонансы бортовой качки, когда соответственно те*Г# илит^Го /2;

захват волной, потеря управляемости и самопроизвольный неуправляемый разворот судна лагом к волне—брочинг. Наиболее опасным является захват на переднем склоне волн, имеющих скорость волны больше скорости судна и длину волны Х=0,8-г-1,3 больше длины судна L. Брочингу в основном подвержены малые суда, имеющие длину менее 60 м.

Основными признаками изменения поведения судна на попутном волнении, свидетельствующими о его недостаточной безопасности в случае недостаточной остойчивости, являются: *

неожиданное самопроизвольное увеличение крёна при нахождении вершины отдельных волн вблизи миделя судна; существенно превышающее значение предшествующих углов статического крена или амплитуд качки;

длительное по сравнению с четвертью периода собственных колебаний судна наклонение судна на борт, задержка (зависание) в положении максимального крена и медленное возвращение в исходное состояние. Такие наклонения в зависимости от наличия начального крена, вызванного несимметричной загрузкой, давлением ветра или иными причинами, могут быть асимметричными.

В случае основного или параметрического резонансов бортовой качки значительно возрастает амплитуда бортовой качки судна в случаях, когда ее период (основной резонанс) приблизительно равен или вдвое превышает кажущийся период волны (параметрический резонанс).

В случае брочинга возникнут: значительные колебания скорости при прохождении волны относительно судна, его тенденция к разгону на переднем склоне попутной волны; ухудшится устойчивость на курсе, и судно будет стремиться развернуться лагом к волне; увеличатся скорости и амплитуды перекладки руля, потребные для удержания судна на курсе; судно плохо будет слушаться руля, поскольку при равенстве скоростей движения судна и волны прекращается обтекание пера руля потоком воды и остается только набегающий поток, вызванный работой гребного винта. В таком состоянии судно, двигаясь с достаточно большой скоростью и находясь на границе устойчивости движения, получает случайное возмущение и резко разворачивается лагом к волне.

Большое значение при плавании в штормовых условиях имеет правильное управление рулем. Необходимо заблаговременно перекладывать руль, чтобы не допустить уход судна с заданного курса, перейти на ручное управление, так как в штормовых условиях наиболее важно сохранить управляемость судна, а это чаще всего можно достигнуть только перекладкой руля на большие углы.

Для любого судна, в зависимости от условий и степени шторма поворот на другой курс связан с целым рядом неприятных или даже опасных обстоятельств: усилением качки, зарыванием в волну, попаданием на палубу больших масс воды и др.

Поворот судна с встречных курсовых углов на попутные осуществляют перекладкой руля на подветренный борт в момент подхода группы больших волн с тем, чтобы в положении лагом к волне оно оказалось в период затишья, вторая часть поворота должна осуществляться быстрее, чтобы сократить время воздействия волн в опасном положении. Переход на кормовые курсовые углы может сопровождаться усилением бортовой качки вследствие сближения периода собственных колебаний судна и кажущегося периода волн, что следует оценить по диаграмме Ю. В. Ремеза.

В некоторых случаях (например, для тихоходных судов) поворот под ветер выполняют на заднем ходу.

Если на кормовых курсовых углах Те >т, то первая половина при повороте с попутного волнения на встречное должна выполняться на малом ходу, а вторая—как можно быстрее. При Г® <т первая половина поворота осуществляется на среднем или малом ходу, а вторая как можно быстрее. Однако следует иметь в виду, что переход судна в зону усиленной бортовой качки на резонансных курсовых углах может потребовать дальнейшего маневрирования и чрезмерный разгон судна и его инерция могут сделать эти маневры более опасными.

Поворот судна на ветер требует большего времени, поскольку в этом случае ветер и волны препятствуют развороту, а управляемость ухудшается. Для сохранения управляемости можно использовать увеличение скорости судна. Для тихоходных судов с развитыми носовыми надстройками подобный разворот трудно осуществим либо невозможен.

При невозможности судна следовать необходимым курсом судоводитель может избрать один из вариантов штормования судна. Многолетняя практика рекомендует разные способы штормования в зависимости от конструктивных особенностей судна, его загрузки, дифферента, наличия палубного груза и других условий.

Способ штормования на носовых курсовых углах. Для удержания судна против волны судно обеспечивает минимальный ход для сохранения управляемости. Выбор скорости также осуществляется из условия минимальной залнваемости, минимального количества ударов в носовую оконечность. Если судно достаточно хорошо управляется, а бортовая качка не слишком интенсивная, можно двигаться не строго против волны, а встречая волну скулой.

Способ штормования на кормовых курсовых углах. Этот способ можно применять при достаточной остойчивости и управляемости судна на сравнительно малых скоростях, чтобы судно шло с отличной от волны скоростью и длина судна отличалась не менее чем на 25—30 % от длины волны. При длине судна, соизмеримой с длиной волны, режим движения со скоростью, когда судно обгоняет волны, особенно опасен.

Способ штормования лагом к волне. В большинстве случаев является нежелательным. Может допускаться при достаточной остойчивости судна и достаточной удаленности судна от резонансном зоны по бортовой качке.

Способ штормования, когда судно дрейфует с застопоренной маши> ной. По своим конструктивным особенностям, загрузке, положению центра парусности и другим факторам судно принимает определенное положение относительно волн. Обычно это положение близко к положению бортом к фронту волн или под некоторым углом к нему. Дрейф может быть пассивным, когда судно теряет скорость или управляемость, и активным, когда судно использует дополнительные меры для удержания его относительно ветра и волн, например, штормовой якорь, вытравливание якорной цепи и т. д. Активный дрейф может осуществляться как носом, так и кормой на ветер.

Способ штормования на якоре. Этот способ применяется, когда сумма всех внешних сил, действующих на судно, не превышает держащую силу якоря (якорей) и выбранное место якорной стоянки удовлетворяет условиям безопасности судиа.

Определение сил, действующих на груз в штормовых условиях

При плавании судна в штормовых условиях немаловажное значение для обеспечения сохранности груза й безопасности судна и людей имеет крепление груза.

Ввиду того, что наибольшее влияние штормовые 'условия оказывают на палубный груз, рассмотрим методику определения сил, действующих на тяжеловесы, перевозимые на палубе, и усилия в найтовах при его креплении.

Во время перевозки грузов на верхней палубе на них действуют силы:

собственной массы;

трения, возникающего между грузом и палубой или подстилочным материалом;

инерции, возникающей при качке судна;

давления ветра и ударов волн.

Рис.

11.15. Схема опрокидывающих моментов

При

бортовой качке на груз действуют силы

инерции и тяжести, максимальную суммарную

поперечную составляющую которых можно

определить из

При

бортовой качке на груз действуют силы

инерции и тяжести, максимальную суммарную

поперечную составляющую которых можно

определить из

P^mjsinemax,-!-^ ^ j (®шах 2 r s*n ®тах)|» (И*8)

где т — масса груза, т;

0mm — максимальный угол крена, град;

г —координата ЦТ груза относительно ЦТ судна, м;

г-- 2~ — радиус орбиты перемещения осей х, у, г, проходящих через ЦТ судна (А— высота волны, м).

Это усилие смещает груз и создает опрокидывающие моменты. Минимальная суммарная составляющая сил инерции и тяжести, действующая по оси OZ, может быть определена из

(11.9)

где у — координата ЦТ груза относительно ЦТ судна, м.

Усилие Pz нагружает палубу и обеспечивает устойчивость груза. Усилие FH| (рис. 11.14), возникающее в найтовых от смещения груза, можно определить, используя систему уравнений:

Ги = Р»+Ру+Р'у\

Fv

j cosa-

(11.10)

■Л/eO;

где P'y — поперечная составляющая динамического давления ветра, кН;

Я"* — поперечная составляющая гидравлических ударов волн, кН;

Ftp —сила трения между грузом и палубой или подстилочным материалом, кН; a — угол между найтовом и палубой;

/ — коэффициент трения;

N*=Pt — реакция опоры (Рг — минимальная составляющая сил инерции и силы тяжести, действующая по оси OZ при бортовой качке), кН.

Из 11.10

F»-fPz

(11.11)

Hl cosa-f/sina Динамическое давление ветра на палубный груз P'y-pSy,

где р — давление ветра, Па;

Sv — площадь парусности боковой поверхности груда, м2,

При определении площади поверхности груза, подверженной воздействию ветра, следует учитывать наличие несплошных поверхностей, а для цилиндрических поверхностей, расположенных перпендикулярно направлению ветра, надо вводить коэффициент обтекания, равный 0,6.

Усилие, вызванное гидравлическими ударами воды при заливании груза,

(11.13)

где р\ — удельное давление воды, кН/м2.

S'у -площадь заливания боковой поверхности груза, м2

Величина рj выбирается в зависимости от высоты заливания; при высоте заливания 0,6 м pi = 7,4 кН/м2, при высоте 1,2 м Р\ = 19,6 кН/м2.

Обычно уменьшение силы Рг за счет сил плавучести палубного груза не учитывается так же, как не учитывается и увеличение за счет натяжения найтовов. Однако нужно иметь в виду, что при перевозке емкостей учет сил плавучести обязателен.

Условие F*t% возникающее в найтовах под действием опрокидывающих моментов, можно получить из уравнения моментов (рис. 11.15).

где

hg

— расстояние от палубы до LIT,

м,

Л

к — расстояние от палубы до точки

крепления найтова; hп

расстояние от палубы до центра парусности

тяжеловеса, м; Лэ

-- расстояние от палубы до центра

заливаемой площади, м;

Ь

~ ширина тяжеловеса, м.

![]()

(11.14)

Ь

sin

а У

hK

cos

а![]()

(11.15)

Коэффициенты f принимаются следующим»* сгзль - 0,15;

сталь —дерево 0,5; дерево — дерево 0,4; резина — сталь 0,7, резина— дерево 0,8. На открытых палубах f принимается равным нулю.

При расчете разрывного усилия в найтовах следует принимать коэффициент запаса k не менее 3 при креплении груза на открытой палубе и не менее 2,5 при креплении груза в трюмах.

Определение сил, действующих на груз при килевой качке, ана логично изложенной методике.

Контрольные вопросы. 1. В чем заключается подготовка судна к плаванию в штормовую погоду? 2. Каково влияние штормовых условий на мореходные качества судна и как это проявляется? 3. Как осуществляется выбор курса и скорости для избежания резонансной качки и критического ухудшения остойчивости? 4. Каковы пре имущества и недостатки основных способов штормования? *

УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЯКОРНЫХ И ШВАРТОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ