- •Глава 1. Общие сведения об управлении судном

- •Глава 2. Сведения об управляемости

- •3 3. Торможение судна .

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 11. Управление судном в

- •Глава 12. Постановка судна на якорь и съемка с якоря

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 13. Самостоятельное выполнение швартовных операций на одновинтовом судне

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 1. Общие сведения об управлении судном 1.1. Судно как объект управления

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость

- •2.S. Управляемость одновинтового судна на заднем ходу

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •3.3. Торможение судна

- •Глава 4. Управление судном в условиях ветра

- •Глава 6. Средства и способы улучшения маневренных характеристик судна

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 139

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель

- •Глава 9. Управление судном при плавании во льдах 9.1. Подготовка к плаванию во льдах

- •Глава 10. Особенности управления судном в узкостях и плавание на мелководье

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 11. Управление судном в шторм

- •Глава 12. Постановка судна на якорь и съемка с якоря 12.1. Выбор места якорной стоянки. Подготовка судна к постановке на якорь

- •Глава 13. Самостоятельное выполнение швартовных операции на одновинтовом судне 13.1. Общие принципы управления судном при выполнении швартовных операций

- •Глава 14. Выполнение швартовных операций с использованием буксирных судов

- •Глава 15. Особенности выполнения швартовных операций на специализированных судах 15.1. Швартовные операции на ролкерах

- •Глава 16. Швартовка судов в открытом море 16.1. Особенности швартовки судов в открытом море

- •16.6. Передача грузов и пересадка людей в море

- •Глава 17. Основы предупреждения столкновений судов 17.1. Статистика столкновений

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 18. Расхождение судов на виду друг у друга 18.1. Статистика столкновений

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 19. Расхождение судов в условиях ограниченной видимости х 19.1. Статистика столкновений

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 20. Использование средств автоматической радиолокационной прокладки (сарп)

Глава 9. Управление судном при плавании во льдах 9.1. Подготовка к плаванию во льдах

Плавание транспортных судов в ледовых условиях может проис ходить как самостоятельно, так и под проводкой ледоколов.

В связи с развитием ледового плавания, усилением конструктив ной прочности морских судов Регистр СССР в 1985 г. установил но вую классификацию транспортных судов ледового плавания (табл. 9.1) Подготовка к плаванию во льдах включает:

тщательный осмотр подводной части судна в доке и устранение де фектов;

проверку технического состояния «руля, гребных винтов; осмотр подлежит также и гребной вал, особенно в районе прилегания его дейдвуду;

осмотр и ремонт внутренних частей корпуса судна: набора, водоне проницаемых переборок, обшивки борта и двойного дна в грузовы трюмах;

Таблица

9.1. Классификация судов ледового пл&вднИА

но

Правилам

Регистра СССР 1985 г.

Категория

ледовых

условий

Самостоятельное

плавание

Илаьание

под проводкой ледокол*

УЛА

В

летне-осенний период навигации во

всех районах Мирового океана

Определение

возможных сроков и районов

УЛ

В

летне-осенний период навигации в

Арктике и легких ледовых условиях

и круглогодично в замерзающих

неарктических морях

плавания

под проводкой ледокола является

компетенцией судовладель-

Л1

В

летний период навигации в Арктике

и в разреженных битых льдах и

круглогодично в замерзающих

неарктических морях и легких ледовых

условиях

цэ

Л2

'

В

мелкобитом разреженном льду неарктиче-

ских морей

То

же

ЛЗ

То

же

>

осмотр и, если надо, ремонт кингстонных решеток; проверку и приведение в полный порядок водоотливных средств как основных (стационарных), так и вспомогательных (переносных);

опрессовывание трубопроводов, тщательную очистку льял и сеток приемников осушительного трубопровода, проверку исправности мерительных и воздушных трубок и т. д.;

подготовку палубных механизмов для плавания в условиях низких температур, магистралей пресной и соленой воды, находящихся на верх* них палубах, и их отепление; все механизмы и устройства, работа ко* торых не является необходимой и сопряжена с опасностью размораживания, отключают и консервируют;

выполнение других работ, требуемых конструктивными особенно стями судна и обычной подготовкой перед выходом судна в рейс.

При подготовке к ледовому плаванию сверх обычных судовых материально-технических запасов суда обеспечивают специальным снабжением (если есть необходимость), в числе которою должны быть: запасной стальной винт или комплект лопастей, если они съемные; запасной концевой (гребной) вал;

два ледовых якоря со стальными тросами для швартовки судов к ледяным полям;

переносная мотопомпа как вспомогательное аварийное средство, а также при приеме воды со льда, шланги к мотопомпе (приемные и отливные);

аммонит и все средства для взрывных работ (бикфордов шнур, детонаторы и др.);

пешни с рукоятками, лопаты, кирки и др.;

легкая деревянная шлюпка особой конструкции (без киля с полозьями по бортам — ледянка); |

аварийное снабжение по нормам Регистра СССР для судов ледового плавания.

Во всех случаях, когда предусматривается плавание во льдах, в подготовку к ледовому плаванию входит изучение судоводителями Правил для судов, проводимых ледоколами через лед, Международных сигналов, употребляемых для связи между ледоколом и проводимыми судами, ознакомление с прогнозом о ледовых и гидрометеорологических условиях, выполнение предварительной прокладки по намеченному пути следования.

Размещение грузов в трюмах должно позволять в случае необходимости быстро проникнуть к месту повреждения обшивки и набора, а распределение груза по трюмам — обеспечить надлежащий дифферент для предохранения винта и руля от ударов о лед с учетом всех пунктов разгрузки и погрузки.

Самостоятельное плавание транспортного судна во льдах

Вопрос о самостоятельном плавании транспортного судна во льдах решается в зависимости от ледовых условий на судоходной трассе в районе его плавания и ледовой категории конкретного судна.

В практике ледового плавания в арктических морях можно рекомендовать придерживаться сроков начала и окончания безледокольного плавания, установленных в результате исследований Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (табл. 9.2).

В осенний период навигации при наличии остаточных льдов на трассе следует пользоваться уточненными критериями сроков окончания безледокольного плавания (табл. 9.3).

Распоряжение о самостоятельном плавании во льдах капитан судна получает или от берегового штаба морских операций, или от капитана ледокола, обеспечивающего проводку судов в указанном районе. Такое решение принимается лишь при условии, что на предполагаемом пути следования отсутствуют ледовые препятствия, представляющие серьезную опасность для судна данной ледовой категории. Решение также может быть вызвано необходимостью для судна дойти до места встречи с ледоколом, который осуществляет проводку судов на сложной в ледовом отношении трассе, или занятостью ледоколов и необходимо-

Таблица

9.2. Критерии сроков начала и окончания

безледокольного плавания судо» в

арктических льдах

Ледовый

класс

судна

Везледоюлы

гое

плавание

Начало

Окончание

УЛА*

УЛ

и Л1

Л1.

ЛЗ

Устойчивое

разрежение льда до 7— 8

баллов

Устойчивое

разрежение льда до 4— 6

баллов

Устойчивое

разрежение льда до 1 — 3 баллов

Достижение

молодым льдом толщины 20—25 см

Достижение

молодым льдом толщины 5—10

см

Начало

устойчивого льдообразо вания

•

Примечание.

Вез учета судии типа «Норильск»

Таблица

9.3. Критерии сроков окончания

безледокольного плавания судов в

молодых льдах при наличии остаточного

льда

Ледовый

Количество

остаточного льда

класс

судна

7—8

баллов

4—6

баллов

|

1—-3

балла

УЛА*

УЛ, Л1

Л2,

ЛЗ

Дата

устойчивого льдообразования

Плавание невозможно

Плавание

невозможно

Дата

достижения льдом толщины 5—10 см Дата

устойчивого льдообразования

Плавание невозможно

Дата

достижения льдом толщины 15—20 см

Дата достижения льдом толщины 5—10

см

Дата устойчивого льдообразования

•

Примечание.

Без учета судов тина «Норильск».

134

стью завершения транспортной операции в сжатые сроки, например, из-за неблагоприятных ледовых прогнозов.

В распоряжении указываются рекомендованные курсы, информация о ледовых условиях и возможном изменении на пути следования судна. В соответствии со сроками факсимильной информации в данном районе судоводители транспортного судна могут получить обзорную ледовую карту с ближайшего гидрометеорологического центра или с борта самолета, ведущего ледовую разведку в районе плавания.

Основные элементы ледовой обстановки, например кромку льда и границу сплоченного льда, судоводители переносят с обзорной ледовой карты на путевую и намечают курсы судна, постоянно корректируя ледовые условия по мере поступления информации. Свои наблюдения капитан передает руководству ледовыми операциями.

Если транспортное судно направляется для производства грузовых работ на открытом рейде, поблизости от которого располагаются льды, капитану необходимо обратиться в ближайший штаб морских операций и гидрометеорологический центр с просьбой о специальном обслуживании его судна суточными прогнозами погоды как минимум через каждые 12 ч. В запросе следует указать название пункта грузовых операций и продолжительность времени, в течение которого следует информировать судно.

В зависимости от фактической ледовой обстановки и прогнозируемых ветровых условий капитан судна принимает решение об уходе при возможном ухудшении ледовых условий.

Приближаясь к зоне вероятной встречи со льдом, судоводитель должен стремиться обнаружить его своевременно, чтобы вовремя изменить скорость судна и избрать безопасный путь в соответствии с фактической обстановкой. При хорошей видимости лед в виде узкой белой полосы обнаруживается на достаточно большом расстоянии.

Признаками близости льда могут служить:

ледяное небо — эффект, создаваемый белесоватым отсвечиванием или более ярким отблеском льда на низких облаках в той части горизонта, где находится лед. Ледяное небо может появиться на различных расстояниях от судна, но вероятность его обнаружения с больших расстояний увеличивается в пасмурную погоду при низких темных облаках и при значительной площади сплоченного льда. Ледяное небо иногда прерывается участками темного водяного неба—отражения на облаках больших пространств чистой воды среди льда;

явление рефракции, возникающее чаще всего в безоблачные дни при ветре со стороны льда. Значительно приподнимая изображения отдаленных предметов, рефракция дает возможность видеть изображение льда на фоне нижней части неба на расстоянии, превышающем дальность видимости в 2—3 раза;

уменьшение или отсутствие зыби вдали от берегов при свежем продолжительном ветре, являющееся признаком близости кромки льда с наветра;

понижение температуры воды при плавании в средних широтах;

понижение температуры воздуха;

появление льдин на значительных пространствах воды с подветренной стороны кромки льда;

появление в значительном количестве морского зверя (моржей, тюленей, нерп) и некоторых видов птиц (кайр, чистиков, морских уток). Это весьма характерно для кромки тающих льдов, где всегда в изобилии планктон, служащий кормом для зверя и птицы. Этот признак свидетельствует о том, что большие скопления льда располо жены на расстоянии не более 10—15 миль;

туман, образующийся в прикромочных участках льда.

Для обнаружения льда, особенно в условиях плохой видимости эффективно использование судовой РЛС. При этом необходимо пом нить, что ясность изображения льда на экране зависит от его спло ченности, торосистостй, разрушенности форм. Интенсивность эхо-сиг налов прямо пропорциональна размерам ледяных образований и сте пени неровности поверхности. От ровной поверхности льда эхо-сигна может не поступить на экран РЛС. Поэтому при плохой видимости н бак необходимо выставить впередсмотрящего, у которого больше шан сов увидеть светлый отблеск льда впереди судна. В этой ситуации еле дует убрать лаг и уменьшить скорость судна, чтобы оно при. внезап ном ударе не получило повреждения.

При подходе к кромке льда необходимо тщательно ознакомитьс с состоянием льда в пределах видимости, обратив особое внимание н наветренную кромку льда, имеющую резко выраженную границу с чис той водой (рис. 9.1). Подветренная кромка (рис. 9.1,а) льда носи более расплывчатый характер и может растягиваться по ветру на зна чигельное расстояние. Если есть возможность обойти ледовое поле п чистой воде, то в большинстве случаев это выгоднее короткого пути в льдах. Судно может входить в лед только в том случае, если лед этом районе проходим для него, а имеющиеся прогнозы не угрожаю серьезным ухудшением ледовых условий.

Вход в лед с подветренной стороны кромки льда не лредставляе затруднения, но по мере продвижения в глубь льда судно будет ветре чать все более уплотненный лед. При неблагоприятных ледовых уело виях судно может подвергнуться сжатию, поэтому входить в такой ле можно только после получения надежной информации о проходимое ти льда и получения разрешения от лиц, руководящих ледовыми oneрациями.

Наветренная кромка характеризуется значительной сплоченность' льда. Лед, расположенный непосредственно у нее, состоит из наибол тяжелых льдин. Вход в лед осложняется зыбью и движением льди на волне. Перед входом нужно предварительно пройти вдоль кромк для отыскания места, где лед менее сплочен, найти глубокую излучи ну или выступающий угол кромки, под защитой которых накат слабе и где льдины, как правило, меньших размеров.

Рис.

9.1. Схематическое изображение кромок

льда:

о

— подветренная; б

—

наветренная

Судно должно входить в лед по возможности под прямым углом на самом малом ходу, сохраняя управляемость для того, чтобы не повредить руль или винт. Как при входе. так и при следовании во льду винт судна останавливать не рекомендуется. так как вращающиеся лопасти менее подвержены повреждению при задевании за льдины.

Рис.

9.2 Схема удара судна в подводный

таран:

/

— поверхность воды; 2 — верхняя

поверхность льда; 3

—подводная

поверхность льда

В случае неизбежного столкновения с льдинами при входе в кромку судно должно быть поставлено таким образом, чтобы удар льдины приходился на форштевень. Не рекомендуется входить в лед в следующих случаях: при заметном движении льда у кромки; при дрейфе льда в сторону мелей, берега, островов; в случае неблагоприятного прогноза погоды на время прохождения судна через ледовое поле; ^ в условиях ограниченной видимости; в период интенсивного льдообразования.

Выполнение указанных рекомендаций, естественно, будет зависеть от категории ледового усиления судна.

Маневрирование во льдах. Опыт плавания во льдах показывает, что наибольшее сопротивление движению судна оказывают сплоченные льды, а наибольшую опасность для конструкций представляет ударо крупную прочную льдину при движении с большой скоростьюв редких (1—3 балла) и разреженных (4—6баллов) льдах.

Выдерживая рекомендованный генеральный курс, капитан судна при самостоятельном плавании во льдах вынужден отклоняться от него, выбирая наиболее благоприятные ледовые условия и разводья.

Самостоятельное плавание осуществляется в зависимости от характера льда при его сплоченности от 1 до 8баллов. Движение во льдах сплоченностью1—3 балла не представляет особых затруднений даже при отсутствии хорошей видимости, но необходимое условие по обеспечению сохранности корпуса судна от ударов огльдины— безопасная скорость движения.

При маневрировании во льдах ведется постоянное! усиленное как визуальное наблюдение, так и с помощью всех технических средств. Цепь разводий выбирают как можно ближе к генеральному курсу. Следует также помнить, что прочный лед сидит глубоко в воде. Его небольшая высота может ввести в заблуждение относительно общей толщины льда. У значительно стаявших сверху или сильно всторошен- ных льдин нередко наблюдаются подводные выступы—тараны или подсовы (рис. 9.2), могущие при ударе повредить корпус судна.

Поэтому не следует проходить близко от льдин. Необходимо внимательно следить за дрейфом льдин впереди по курсу судна, помня

о том, что некоторые из них могут соединяться под водой. Узкие проходы надо проходить прямым курсом, при крутом повороте во льдах уменьшать ход; дифферент иметь на корму. У отмелых берегов нельзя проходить близко от стамух, так как их подводная часть образуется из льдин-подсовов.

Форсирование перемычек при переходе из одного разводья в другое следует выполнять против ветра (течения) или по ветру (течению), иначе судно может быть зажато льдами. Транспортное судно может форсировать узкую перемычку нетяжелого льда с небольших разбегов, примерно равных длине корпуса судна, под углом, по возможности близким к прямому.

При форсировании льда необходимо тщательно наблюдать за корпусом судна и измерять уровень воды в льялах, а также осматривать обшивку и набор корпуса внутри судна. Отходя назад, необходимо ставить руль прямо и посылать на корму опытного наблюдателя. При перемене заднего хода на передний обороты должны набираться постепенно, а руль можно выводить из прямого положения только тогда, когда судно получит движение вперед.

Стыки ледяных полей, которые находятся под сжатием, форсировать не рекомендуется, так как после того, как судно нарушит перемычку и выйдет на чистую воду между ледовыми полями, они могут быстро сойтись и зажать судно. При форсировании перемычки сплоченного льда подходят к ней в наиболее слабом месте с почти погашенной инерцией и, упершись в лед форштевнем, постепенно увеличивают ход, раздвигая лед и поддерживая скорость продвижения равномерной. Выйдя из сплоченного льда, следуют по разводью с безопасной скоростью.

Для того чтобы совершить поворот в сплошном или сплоченном льду на судне, с трудом продвигающемся вперед, нужно отойти назад по своему каналу, положить руль на борт и дать полный ход вперед, помня, однако, о прочности корпуса, так как судно встречает лед скулой. Такой маневр может повторяться, пока судно не выйдет на нужный курс.

Во избежание заклинивания не следует входить с разгона в узкие каналы среди сплошного льда. Также не следует форсировать лед, если замечается его уплотнение и под влиянием ветра или течения можно ожидать сжатий.

При временной остановке в сплоченном льду судно не должно долго оставаться неподвижным, необходимо периодически подрабатывать передним и задним ходом, придавая судну движение.

Если при форсировании льда с разбега судно заклинится и будет сжато льдом в скуловой части корпуса, для освобождения его можно: перекладывать руль с борта на борт, работая двигателями на полный ход; резко меняя ход с полного переднего на полный назад, и наоборот, пытаться сдвинуть судно с места; произвести кренование или диф- ферентование; разрушать лед взрывами; применить ледовые якоря.

Ледовый якорь.Масса ледовых якорей колеблется от 50 до 150 кг, а число их — от 2 до 4. Ледовыми якорями снабжаются ледоколы, суда ледового плавания и транспортные суда при плавании в Арктике и Антарктике.

Ледовый якорь является однолапым якорем, представляющим собой крюк, который вставляется в лунку во льду или зацепляется за выступающую льдину. Он принадлежит скорее к швартовному устрой- (гву, нежели к якорному. Про чность его должна быть немного больше прочности троса, соединяющего его с судном. Этот трос крепится к скобе веретена якоря, а к ско бе тренда — трос, служащий для уборки якоря на судно. Ледовый як«эрь применяется при освобождении от вклинивания судна, при стошнке во льдах, когда нельзя отдать становой якорь, при швартовке судна к льдине, например, для приема пресной воды и т. п.

Стоянка на якоре в ледовых условиях. Она возможна лишь в тех случаях, когда место ее защищено берегами или барьером стоящих на мели льдин или невзломанны м припаем льда. При кратковременной стоянке среди дрейфующих редких ледовых полей необходимо быть наготове для немедленной съ-емки с якоря. Промедление со съемкой может привести к потере яко^я и цепи при навале ледового поля. При постановке на якорь вытравливается минимальное количество якорной цепи и ведется тщательнсэе наблюдение за ледовой обстановкой и дрейфом судна. Машина дол>жна находиться в постоянной готовности.

В результате изучения ледовых условий плавания и их влияния на судоходство разработана классификация видов скоростей движения во льдах, которая применяется^ на практике.

Ледовая паспортная скор ость Улп— скорость, которую новое судно способно развивать на разных режимах работы двигателя в типовых ледовых условиях: сплошных бесснежных ровных льдах (большие поля, припай); мелкобит ых льдах в канале, проложенном в припайных и дрейфующих льдах.

Максимальные значения Улпопределяются либо мощностью двигателя (для ледоколов и транспортных судов с прочными корпусами), либо прочностью корпуса (дл я судов со слабыми корпусами). Во всех случаях достижимая и допустимая скорости являются безопасными и указываются в ледовых паспортах судов в виде соответствующих диаграмм льдопроходимосги.

Ледовая техническая скорость Улт— максимальная рабочая скорость, с которой судно способно преодолевать однородные льды на участках значительной прот :яженности в автономном плавании при мощности энергетической установки около 90% (для ледоколов и судов категории УЛА) илиnj> и соответствующей допустимой скорости по прочности корпуса (дляcva°bдругих ледовых категорий). При установлении ледовой техничес :кой скорости исключаются все задержки судна, не связанные с преодо—лением льдов (поломки, простои по организационным причинам и т. д.), поэтомуУлхявляется объективным показателем льдопроходимост—и судна в эксплуатации.

Ледовая эксплуатационная чистая скорость УЛУХ— среднестатистическая скорость движения судна определенной ледовой категории, полученная на основе обраб-отки большого объема натурных наблюдений. ,

Безопасная скорость судана во льду может быть определена по диаграммам, содержащимся в ледовом паспорте судна — обязательном документе для всех суд^эв, допущенных к ледовому плаванию. Ледовый паспорт представляет собой документ, отражающий ледовые качества судна. В первом ра-зделе ледового паспорта содержатся данные о судне, прочностных характеристиках корпуса судна и винторулевого комплекса. Во второе — комплект диаграмм льдопроходимости для определения допустимые скоростей движения судна в различных льдах.

Плавание под проводкой ледокола

Основным видом ледового плавания является плавание судов за ледоколами — специальными судами, предназначенными для разрушения ледяного покрова и проводки судов во льдах. В табл. 9.4 приведена классификация ледоколов.

Единственным нормативным актом, регулирующим ледокольную проводку, являются приведенные ниже Правила для судов, проводимых ледоколами через лед, утвержденные Наркомводом в 1932 г. и уточненные в 1966 г.

Требование о проводке судов через лед должно быть направле но в порту начальнику порта, а в море — капитану ледокола.

На судне, подлежащем проводке, должны находиться в пределах требований морской практики достаточный для перехода во льдах запас топлива и продовольствия, деревянные брусья, быстросхватыва- ющийся цемент, пластырь, маты и т. п.; водоотливные средства и радиоустановка должны быть в исправности; судно должно иметь удостоверения правительственных учреждений или классификационных обществ о годности судна к плаванию. При невыполнении всех этих условий судну может быть отказано в ледокольной проводке.

Всякое судно, нуждающееся в проводке ледоколом, должно ожидать прибытия последнего и не идти без ледокола в лед.

Время и порядок следования судов через лед, а равно и число проводимых судов определяются в порту начальником порта, а в море — капитаном ледокола.

Капитаны судов, следующих во льду за ледоколами, обязаны подчиняться приказаниям капитана ледокола, касающимся движения во льду, и действовать, сообразуясь с нимн. Своими действиями капи-

Т

а б л и ц а 9.4

Современная

классификация ледоколов по Правилам

Регистра СССР 1985 г.

Ледовая

категория

ледокола

Ус-юпия

эксплуатации и требования к СЭУ

ЛЛ1

Выполнение

всех видов ледокольных работ в

арктических морях по прибрежным м

высокоширотным заприпанным трассам

в течение всего года; может продвигаться

в сплошном ледяном поле толщиной

более 2,0 м; суммарная мощность на

гребных валах свыше 68

тыс. кВт

ЛЛ2

Выполнение

всех видов ледокольных работ в

арктических морях в летний период

самостоятельно, а в зимний период —

по прибрежным трассам; может

продвигаться в сплошном ледяном

поле толщиной менос 2,0

м; суммарная мощность на гребных

валах от 22

тыс. до 68

тыс. кВт

ЛЛЗ

Выполнение

всех видов ледокольных работ в

неарктических замерзающих морях,

мелководных и устьевых участках

рек, впадающих в арктические моря,

н зимний период самостоятельно, а

также и арктических морях по

прибрежным трассам в течение всего

года совместно с ледоколами высших

категорий; может продвигаться в

сплошном ледяном поле толщиной до

1,5 м; суммарная мощность на гребных

ва- л::х от 11 тыс. до 22

тыс. кВт

ЛЛ4

Выполнение

всех видов ледокольных работ в

портовых водах и припортовых

акваториях в течение всего года

самостоятельно, а также н неарктических

замерзающих морях в зимний период

совместно с ледоколами высших

категорий; может продвигаться в

сплошном ледяном поле толщиной до

1,0

м; суммарная мощность на гребных

валах менее 11

040 кВт

140

ганы судов обязаны помогать капитану ледокола дЛй совместного бы стрейшего и безаварийного прохождения ледовой зоны.

Суда, идущие за ледоколами, не должны обгонять друг друга.

Суда, идущие за ледоколами, должны быть готовы дать немедленно полный ход назад. Когда судно начнет двигаться назад, следует иметь руль в положении «Прямо».

Суда, идущие во льду на буксире ледокола, не должны давать своей машине хода вперед без приказания капитана ледокола. Они должны быть постоянно готовыми отдать буксир по первому требованию капитана ледокола, а также дать полный назад.

В первую очередь проводятся суда военные, почтово-пассажир ские и суда с таким грузом, относительно которого сделаны особые указания о срочности, а затем все остальные суда в порядке очереди прибытия их к кромке льда или готовности к выходу из порта.

В случае аварии на судне, следующем за ледоколом, оно обязано поднять сигнал бедствия по Международному своду сигналов. Если судно получит во льду какое-либо повреждение или течь, капитан судна и экипаж должны немедленно принять меры к ликвидации их и одновременно сообщить капитану ледокола по радио или иными средствами связи о повреждении.

Суда, следующие за ледоколом во льду, обязаны руководство* ваться международными сигналами.

В случае неисполнения распоряжения капитана ледокола капитаном судна, которое идет под проводкой данного ледокола, капитан ледокола вправе отказать в проводке впредь до исполнения приказания.

Ни ледокол, ни владелец ледокола, ни фрахтователь не несут имущественной ответственности за повреждения и другие убытки, могущие быть причиненными проводимому судну во время и вследствие проводки через лед и связанных с этой проводкой маневров.

Торговые суда всех флагов пользуются бесплатно услугами ледоколов при проводке ог кромки льда в порт к причалу и из порта в море, а равно для буксировки во время проводки, если эта буксировка будет признана необходимой капитаном ледокола. Перешвар- товка судов, связанная с осуществлением погрузочно-разгрузочных операций, бункеровкой, вводом в док и г. п., производится за отдельную плату.

Всякое судно, воспользовавшееся ледоколом для проводки через лед, этим самым изъявляет согласие на подчинение постановлениям настоящих правил.

Формирование и построение каравана. Для проводки во льдах несколько судов объединяют в караваны. Проводка одиночных судов практикуется только при исключительно сложных ледовых условиях или малом судопотоке. Караваны подразделяются*на простые и сложные.

Простой караван — одно или несколько судов, ведомых одним ледоколом.

Сложный караван—группа судов, ведомая несколькими ледоколами, один из которых ведущий, а остальные — вспомогательные. Вспомогательные ледоколы занимают место в караване по указанию ведущего ледокола, обеспечивают околку впереди идущих и проводку позади идущих судов каравана.

Ледокол, закрепленный за определенным участком, называется обеспечивающим. Он проводит суда через ледовые перемычки, дает рекомендации для самостоятельного плавания.

Общее руководство проводкой каравана осуществляет капитан ведущего ледокола, которому независимо от ледовой обстановки опера-^ тивно подчиняются все капитаны судов и ледоколов каравана.

Капитан ведущего ледокола выбирает маршрут следования каравана, назначает порядок следования судов (ордер), дистанцию между судами и скорость каравана, дает распоряжение о взятии на буксир, оказании помощи и т. п. На ведущем ледоколе прокладывают генеральный курс, сосредоточивают данные по ледовой обстановке и метеорологическим условиям плавания. С вертолета проводят локальную ледовую разведку.

Работа судов каравана проходит по единому судовому времени. Указания передаются по радиотелефонам, которые на всех судах должны быть постоянно включенными в режиме «прием—передача» на канале, назначенном капитаном ледокола.

Все суда должны в порядке номеров мест в караване репетовать команды с ведущего ледокола. Репетование должно быть немедленным и четким, особенно в отношении сигнала ледокола об изменении скорости судна и дистанции. Команда «Внимание, застрял» обязательно дублируется звуковым и световым сигналами вместе. Все судоводители должны наизусть знать однобуквеиные сигналы для связи между ледоколом и проводимыми судами. На ходовых мостиках на видном месте должны быть вывешены таблицы сигналов, применяемых при проводке каравана. Звуковые сигналы по МППСС-72, предназначенные для плавания в ограниченную видимость, подаются судами только по указанию капитана ведущего ледокола.

При подходе судна к району возможных ледокольных операций его капитан должен получить от центра, руководящего ледовыми операциями, сведения о месте формирования каравана и название ведущего ледбкола, связаться с ним и в дальнейшем выполнять его указания. Капитан ледокола, принимая суда для проводки, знакомится с их тактико-техническими данными и фактическим состоянием, получает сведения о запасах топлива и пресной воды, интересуется ледовым опытом капитанов судов н инструктирует их.

Число судов каравана устанавливает капитан ведущего ледокола в зависимости от прогнозируемой метеорологической и ледовой обстановки, особенностей района плавания, типа и состояния судов и вспомогательных ледоколов, опыта судоводителей. После получения возможно более исчерпывающей информации капитан ведущего ледокола приступает к формированию каравана. Формируя караван, капитан ведущего ледокола при определении числа судов в караване руководствуется разработанными рекомендациями (например, данными табл. 9.5) и сообразуется с конкретной обстановкой (с учетом прогноза). В общем случае при формировании ордера каравана, т. е. порядка следования судов в нем, руководствуются следующим:

проводка транспортных судов ледоколами осуществляется, как правило, в кильватер;

капитан ведущего ледокола должен сообщить судам их порядковый номер в ордере, дистанцию;

судам с маломощными машинами или слабым корпусом, а также судам в балласте или аварийным судам назначаются ближайшие места за ледоколом;

Таблица

9.5. Возможная нагрузка на один ледокол

при проводке судов во льдах сплоченностью

9—10 баллов

Число

судов

Ледовая

категория

ледокола

Толщина

льда,

см,

для судов ледового класса

УЛА

УЛ

Л1

Лето

|

Зима

Лето

|

Зима

Лето

Зима

1

ЛЛ1

200

100

182

87

168

65

ЛЛЗ

180

80

162

68

150

58

2

ЛЛ1

165

70

152

60

138

43

ЛЛЗ

150

58

135

45

120

38

3

ЛЛ1

135

47

122

38

110

39

ЛЛЗ

120

35

110

25

90

20

4

ЛЛ1

105

25

95

20

83

25

ЛЛЗ

90

18

82

10

65

8

впереди судна со слабым корпусом ставится, как правило, судно с прочным корпусом и мощными машинами, которое будет выравнивать канал за ледоколом, очищая его от крупных льдин;

крупные суда, лишь незначительно уступающие по своей ширине ледоколу, желательно ставить первыми;

замыкать караван должны суда, управляемые опытными капитанами и имеющие мощные машины;

если ведущий ледокол с трудом прокладывает путь и вынужден форсировать отдельные перемычки льда с разбега, второй ледокол ставится непосредственно за ним;

при наличии в караване нескольких ледоколов их расстановка производится таким образом, чтобы равномерно распределить между ними нагрузку и обеспечить наиболее благоприятные условия продвижения в канале всем судам с учетом их приспособленности к плаванию во льдах.

При формировании каравана целесообразно руководствоваться не только фактической, но ожидаемой ледовой и метеорологической обстановкой. Так, например, если к месту формирования каравана подошла большая группа судов, то при неблагоприятном прогнозе следует в первую очередь сформировать караван из наиболее приспособленных к плаванию во льдах судов и запяться его проводкой, а с улучшением прогноза приступить к проводке менее приспособленных судов.

Работа ледокола при проводке судов «во льдах. При приближении к кромке льда капитан ледокола уменьшает ход, чтобы суда подтянулись, и устанавливает им дистанцию при следовании в караване. Выбрав место ввода каравана в лед, ледокол, следуя по возможности малым ходом, входит вместе с судами во льды и, сообразуясь с ледовой обстановкой, задает им скорость совместного продвижения. При волнении моря вхождение каравана в лед следует осуществлять с особой осторожностью, а при сильном волнении следует заводить суда в лед по одному. . i

Проводка судов в редких и разреженных льдах требует от капитана ледокола соблюдение следующих основных правил:

при равномерном распределении битого льда проводка осуществляется протяженными прямыми курсами. При этом ширина канала за ледоколом должна быть примерно на 20% больше * ширины ледокола;

при неравномерном распределении льда, т. е. при наличии отдельных полос и пятен большой сплоченности льда, следует стремиться проводить суда по чистой воде в обход скоплений льда;

обходить отдельные крупные льдины или скопления льда нужно по возможности с наветренной стороны, не приближаясь близко;

Рис.

9.3. Форсирование сплоченной перемычки

льда приемом «елочка» (I—IX

— последовательность позиций ледокола)

При проводке в сплоченны* льдах ведущему ледоколу следует избегать создания извилистого канала, так как движение судов резко затрудняется.

Особого внимания требует встреча с тяжелой перемычкой льда. При ее обнаружении капитан ледокола должен предупредить следующие за ним суда о снижении скорости. Если принято решение форсировать тяжелую перемычку с разбега, подается сигнал «Не следуйте за мной, остановитесь». Ледокол отрывается от каравана и разбивает перемычку, форсируя лед, несколькими параллельными курсами или приемом «Елочка» (рис. 9.3).

В сплоченных льдах целесообразно придерживаться следующих правил:

не уходить от проводимого судна на значительное расстояние, чтобы не вынуждать его самостоятельно преодолевать лед, забивший канал. Это относится к случаю, когда в составе каравана имеются маломощные суда. При проводке современных судов типа СА-15 ледокол, наоборот, уходит вперед на 2—3 милн, а иногда и больше. Судно же этого типа следует за ним форсированным ходом и снижает его только в непосредственной близости ог ледокола (на безопасной дистанции), согласовывая этот вопрос с ледоколом;

при выходе в разрежение подождать, пока весь караван окажется в одинаковых ледовых условиях, после этого увеличивать скорость;

небольшая скорость каравана предпочтительнее частых его остановок, при большой скорости целесообразно выбирать скорость, обеспечивающую ледоколу форсирование мелких препятствий с ходу;

при прохождении узких разводьев в канале следует расширять проходы, попутно разрушать льдины, сбивать выступы кромок канала, разбивать подводные тараны или подсовы;

особую осторожность надо проявлять в узких проходах между крупными полями, гак как в связи с различной скоростью дрейфа полей проход может закрыться и караван потеряет движение;

при проходе между двух льдин одну из них ударить или оттолкнуть корпусом ледокола;

отдельные участки сильно торосистого льда, а также сомнительные места, покрытые снегом, всегда лучше обходить;

если канал за ледоколом быстро закрывается, ледоколу целесообразно увеличить ход, так как ширина канала от увеличения скорости будет больше, а мощные струи от винтов ледокола лучше обеспечивают чистоту канала (проводимое судно должно держаться на предельно короткой безопасной дистанции за ледоколом);

если канал быстро закрывается и судно заметно о iстаек целесо образ но взять его на буксир.

При проводке судов в сплоченных льдах, как правило, на выходе карав ана из сплоченного льда в разреженный, где ведущий ледокол неожиданно встретил тяжелый лед, или при движении в самом канале, с обеих сторон которого сплоченный лед, может возникнуть угроза навалов на ледокол или судов друг на друга.

& первом случае капитан проводимого судна, мгновенно оценив обстановку, должен погасить инерцию, направив судно в сторону разрежения.

Если же разрежение отсутствует, можно рекомендовать: п-оложить руль «право на борт» и дать полный ход назад, если ледокол находится прямо по носу ведомого судна или несколько слева;

положить руль «лево на борт» и уменьшить ход до самого малого, если ледокол находится несколько справа от направления ДГ1 проводимого судна.

Если предотвратить столкновение невозможно, необходимо направить форштевень судна точно в центр кранца на кормовом вырезе ледокола, что предотвратит или уменьшит повреждения судна и ледокола.

При проводке в условиях сжатия льда, капал за ледоколом сужается, плотность и толщина сплоченного льда в канале увеличиваются, снижается скорость проводки. Выбор пути в сплоченных сжатых льдах осуществляется с учетом того, что:- максимальное давление льда на корпус судна наблюдается при его положении лагом к оси сжатия; на курсах против направления дрейфа требуются большие усилия, чем по направлению дрейфа, но канал сохраняется лучше; при мерно параллельно оси сжатия в массиве дрейфующего льда образу ются разрывы и «слабины».

При значительной силе сжатия ледокол вынужден прекратить проводку. При этом нельзя оставлять суда каравана в дрейфе близко друг к другу. По мере накопления вокруг судов крупнобитых форм льда ледоколу следует производить околку судов. При плавании в осенше-зимиий период ледоколу нужно время от времени окалывать суда, чтобы избежать их вмерзания в лед.

В зоне смятого льда может наблюдаться облипание льдом корпуса ледокола. Считается, что причиной облипания является результат фазовых превращений переохлажденной смеси снега, льда и воды при повышенном давлении. В месте контакта с корпусом возникают силы сцепления льда с металлом, которые превышают силы бокового трения. Образование «бороды» на корпусе ледокола (иногда доходит до миделя) может создавать ширину полосы примерзшего льда 1-8м, и лелокол теряет способность двигаться. Чем ниже температура ноз- духа, больше снега па льду и сильнее сжатие, тем вероятнее и пн гене»iBiieeобразование «бороды». Избавиться от «б|>роды» можно, разогнав судно и ударив его о большую льдину. Весьма эффективно и применение пневмообмывающего устройства, которое имеется на ряде судою и ледоколов.

Одним из сложных видов ледового плавания является ледокольная проводка судов в припае. Прокладка одинарного канала при безостановочном движении ледокола будет зависеть от прочности льда и мощности двигателя. Иногда для прокладки одинарного канала применяется прием «кормой вперед», но его рекомендуется использовать лишь при форсировании участков тяжелого льда незначнтель-

ной протяженности, а также молодых зимних льдов при сжатиях льда н облнпании корпуса. При расширении канала с целью создания слабины и облегчения поворотов судов эффективен прием «елочка». При этом различают двойной и тройной (кроме ударов влево и вправо с некоторым разворотом выполняется удар прямо) каналы. Применяется и разновидность «елочки» — нанесение ударов по фронту торосистой перемычки на параллельных курсах. Эти приемы могут выполняться и двумя ледоколами одновременно (ударами поочередно). При прокладке двойного канала расстояние между ними не должно быгь менее 50 м (метод «челнок»).

Метод «катамаран»: ледоколы следуют параллельными курсами с одинаковой скоростью на расстоянии 1—2ширин корпуса один от другого. Когда один выходит вперед, его движение постепенно замедляется. Другой ледокол, как бы окалывая первый, создает ему слабину во льдах для очередного продвижения вперед.

Прием «на огкол»: ледокол откалывает лед от припая со стороны его кромки рядом последовательных круговых заходов. Эффективность повышается при ветре с берега. Применяются и другие приемы: «открытая дверь», когда путем прокладки одного или нескольких каналов вдоль форсируемой гряды торосов создается слабина, иа которую затем скалывается торосистая перемычка; «в строю уступа»—самый мощный ледокол прокладывает основной канал, а остальные расширяют канал работой «на скол». Наибольший эффект достигается, когда расстояние между параллельными каналами не меньше ширины корпуса ледокола (в припае) или не больше 50 м в дрейфующих льдах, а вспомогательные ледоколы при этом работают на скол с наветренной стороны основного канала. Этот прием эффективен и при сжатиях льда Маневрирование при форсировании зоны стыков полек и проходов между полями показано на рис. 9.4.

Естественно, что в реальных условиях успешная проводка судов во льдах во многом будет зависеть от опыта судоводителей и их творческого отношения к порученному делу.

Рис.

9.4 Неправильное (а) н правильное (6)маневрирование ледокола при форсировании

прохода между полями, ширина которого

меньше ширины корпуса .юдокола

Околка судов. Во время л е доколь* ной проводки могут быть застревания судов в канале, а также к в разреженных льдах. Маневр «околка судна»: искусственное создание слабины во льду проходами ледокол» вдоль одного или обоих бортов. Околшка применяется и для судов, находящихся в дрейфе. В этом случае при воздействии сжатий на коршус судка, вокруг него с помощью околки создается «подушка» тертого льда, сни экающего возможность получения повреждения.

Рис.

9.5. Простейшие схемы окалывания

судна ледоколом (I—IV

позиции ледокола):

/

-- ледокол; 2

— судно; 3

— движение носом; 4

— движение кормой; ЛЗ разворачивание

ледокола

У!

возможность движения. При околке лкосом ледокол выходит из кильватерного строя, описывает циркуляцию, подводит свою кор**у к форштевню окалываемото судна, которое и начинает движение. Простейшие схемы околки показаны на рис. 9.5. При околке кор мой выбирается та сторона от оси основного канала, где лед слабее {при сильном ветре выбирается подветренный борт судна), ледокол стремится проложить околочный канал по всем длине застрявшего судна, которое работает самым малым ходом влеред, чтобы создать за кормой разрежение и предохранить винт и ру-ль от навала льда.

Прекратив движение назад, ледо кол развивает ход вперед, передав сигнал судну «Ыду вперед, следу йте за мной». Капитал страгивает судно с места, когда корма ледокола поравняется с его серединой.

Независимо от способа околки с^дов необходимо соблк>дение следующих требований-:

капитан окалышаемого судна долэкен внимательно следить за тем, чтобы не упустить благопри ятный момент ослабления льда при проходе ледокола;

во время околки винт Свинты) окалываемого судна должен проворачиваться на самый мал ый вперед ;

расстояние мелсду ледоколом и окалываемым судном должно быть тем больше, чем меньше толщина льда: 10—15 м при толщине льда более 150 см; около20м при толщине льда 80—100см; 20—30 м при толщине льда менее 80 см.

Скорость ледокола при околке должна быть умеренной. В мжах сжатия в относительно слабых льда хпри околке на небольших расстояниях (околоlOм) следует опасаться навала н^ судно.

Прямолинейное движение су дни в-о льдах

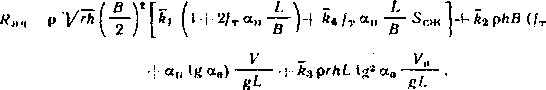

Общий вид уравнения, описывающего неустаповившееся прямолинейное твижение судна во льдах,

*1У

(U

М

1*.1)

‘-/?С

где М — масса судна вместе с присоединенными массами йоды и льда, г;

Rc — сопротивление воды и ветра движению судна, кН;

Яля - чистое ледовое сопротивление движению судна, кН,

Рг — упор винта, кН;

— скорость судна, м/с; п — частота вращения винта, рад/с;

//в — шаг винта, м.

При решении уравнения (9.1) принимается допущение о квазистационарности процесса движения судна. В силу того ч*го процесс движения судна в действительности не стационарный, величина чистого ледового сопротивления движению судна RЛч будет случайным образом колебаться относительно некоторого среднего значения вследствие неоднородности льда и нестабильности силового контакта с ним. Поэтому инерционные характеристики, определяемые по (9.1) с детерминированными составляющими, следует рассматривать как средние по множеству их возможных значений.

При пассивном торможении

(9.2)

Установлено, что количество ударных импульсов, возникающих при контакте корпуса судна со льдом, подчиняется закону распределения Пуассона.

Сроднеквадратическук} погрешность сгЛлв определении величины выбега можно определить из следующей зависимости:

![]()

(9.3)

1ле S - выбе! судна во льдах, м;

А.х ~~ средняя плотность распределении ударных импульсов о лед во времени.

Величина кхдля рассматриваемых стационарных и близких к ним режимов постоянна. Ее можно выразить как

![]()

где V средняя скорость судна, м/с;

\х — длина ледяных сегментов, образующихся при ломке сплошного ледяного покрова бортами судна, м.

Эмпирически показано, что Дх связана с толщиной льда hлинейной зависимостью Дд*=аЛ.

Тогда

«леи • эмпирически А коэффициент (и---20-г 30).

Величина Да- в сплошных льдах зависит от толщины льда, формы носовой оконечности судна и обычно составляет3—5 м.

Отсюда X.v^0,*2—0,3 с •. В битых льдахкхобратно пропорциональна среднему размеру льдины г. В мелкобитых льдах г«10 м, так что >.Л~0.1 с Таким образом, разброс значений длины выбегов в битых льдах больше, чем в сплошных.

Вероятность превышения уровня Д5 = ЗоД)составляет 0,28%, а2пЛу— 4,56 %.

пути

s;

а среднеквадратическое отклонение от среднего значения S,

(9.7)

25т

(/?прям)2

![]()

г. е. при активном торможении существенно уменьшается тормозной путь и значения разброса.

Решение дифференциальных уравнений (9.1) и (9.2) требует накопления статистических натурных данных для различных типов судов при их движении во льдах.

Определение чистого ледового сопротивления движению судна в битых льдах

(9.8)

R\: \Я,,.,-

Процесс движении судна в битых льдах очень сложен, составить его аналитическое описание не представляется возможным Поэтому расчетные зависимости, связывающие сопротивление судил в битых льдах со скоростью движения, размерениями и параметрами льда, создавались на основании эмпирических данных, полученных в ходе натурных экспериментов. Основываясь на исследованиях, чистое сопротивление движению судна в битых льдах представим в следующем виде:

где

/ протяженность битого льда, м;

h

— толщина

битого льда, м; I

р

— плотность льда, т/м3;

fт

-коэффициент трения борта о лед

(/т~0,08—0,i5):

(г

— коэффициент полноты действующей

ватерлинии;

<хп

— коэффициент полноты носовой части

действующей ватерлинии:

«о

— угол входа носовой ветви действующей

ватерлинии, град;

/’к

k-i.

k:u

k4

— безразмерные коэффициенты (табл.

9.6);

So

к — сила сжатия, баллы;

Я

~ ускорение свободного падения, м/с2.

Лдесь 11/, — относительная ширина ноля битого льда, т. с. отношение ширины канала к ширине судна.

|

Коэффициенты |

Сплоченность льда, баллы | |||

|

4 |

* 1 |

8 |

10 | |

|

1 ~кх (при Ги>10) |

1 0 |

1 1 0 |

7 • 10* |

7,4*10-2 |

|

|

0,93 |

2,54 |

5,70 |

8.2 |

|

*3 |

4,3 |

4.3 |

4,3 |

4.3 |

|

к 4 |

|

- |

|

30.10-2 |

Чистое ледовое сопротивление /?лчпри движении судна в битых льдах слагается из составляющих:

(9.10)

где RI — статическая составляющая сил сопротивления, не зависящая от скорости судна во льду.

#2 — диссипативные силы сопротивления, возникающие вследствие сопротивления воды раздвиганию льдин и трения льдин друг о друга,

Яз — импульсивное сопротивление, обусловленное потерей кинетической энергии судна при ударах его о льдины;

Ht — сила сопротивления, обусловленная работой, затрачиваемой на притапливание, поворачивание льдин, возникающее при этом волнообразование и изменение

посадки судна

Прокладка ладовых каналов на криволинейных участках

Чтобы выполнить основную задачу — обеспечить проводку судов во льдах в кратчайшие сроки, необходимо особое внимание уделять прокладке канала определенной ширины и радиуса кривизны в местах изменения курсов, так как именно на криволинейных участках наиболее часто происходят повреждения и остановка проводимых судов. Они не вписываются в канал, «зарезаются» в его кромки и останавливают весь караван. В некоторых случаях предпочтительнее преодолеть участок более труднопроходимого льда, чем делать крутые повороты, а затем производить околку застрявших судов.

В

основу схематизированной модели (рис.

9.6) движения проводимого судна можно

принять условие прохождения цилиндрической

вставки корпуса в ледовом канале

минимального радиуса кривизны при

определенных разностях в ширине канала,

проложенного ледоколом, н корпусом

проводимого судна.

В

основу схематизированной модели (рис.

9.6) движения проводимого судна можно

принять условие прохождения цилиндрической

вставки корпуса в ледовом канале

минимального радиуса кривизны при

определенных разностях в ширине канала,

проложенного ледоколом, н корпусом

проводимого судна.

Рис. 9.6. Схематизированная модель движения судна на кри- ■олиисАиоА траектории в ледовом МАМВЛВ

^пил

Д/?к,

м

i

2

3

4

5

1

в

80

800

401

268

202

162

136

100

1250

626

418

314

252

211

120

1800

901

602

452

363

303

140*

2450

122(>

818

6!Г>

1

493

411

*

Примечание.

Ширин а судна значительно превышает

ширину ледокола

Радиус кривизны канала, в который впишется цилиндрическая часть корпуса лимитирующего проводимого в караване судна, может быть определен из выражения

*-—S— • (9">

где Lnмл—длина цилиндрической вставки судна, м;

АВК — разность между шириной канала и шириной проводимого судна, м (см. рис. 9.6)

Задаваясь различными значениями Ацили Д£к, по формуле (9.12) составлена табл. 9.7 минимальных значений необходимого радиуса кривизны ледового канала, которая охватывает размерения судов дедвейтом от 3 до100тыс. т.

При проводке каравана судов капитан ледокола должен иметь информацию о циркуляции проводимых судов с тем, чтобы ориентироваться на судио с наибольшими параметрами циркуляции.

При проводке на мелководье необходимо учитывать и увеличение радиуса циркуляции из-за соотношения осадки и глубины проводимых судов. Должно также приниматься в расчет и влияние ветра и течении.

Буксировка судов ледоколами

Уравнения динамики движения при буксировке транспортного судиа можно представить в следующем виде:

(9.12)

/п,(1 !-*.?,)

где тт2 — массы ледокола и судиа соответственно, т;

>wj.» A,j‘, -коэффициенты присоединенных масс ледокола и судна соотиетствеино; К|, V%—скорости ледокола и судна соответственно, м/с;

Ре* —тяга винтов ледокола и судна соответственно, кН;

Ru /?2 -- сопротивление нилм движению ледокола и судна соответственно, кН; /?лч|. Rnч2 — ледовое сопротивление движению ледокола и судна соответственно, кН; Fr — натяжение троса, кН;

FK—контактная сила при буксировке вплотную или при соприкосновении судна с кормой ледокола (в этом случае /*'*«0).

Дифференциальное уравнение силы натяжения буксирного троса при буксировке

Mr^V,-V,. (9.J3,

ш

где Л/i — изменение длины троса (деформация) при различных нагрузках на трос, м;

V\, V* — скорости ледокола и судна соответственно, м/с.

Буксировка судов ледоколами во льдах осуществляется на длинном буксире длиной около 100 м, иа коротком буксире длиной 40— 50 м и вплотную в кормовом вырезе ледокола.

Буксировка на длинном буксире ограничена из-за невозможности ее осуществления, когда лед в канале создает большое сопротивление буксируемому судну, особенно на криволинейных участках.

Буксировка вплотную имеет определенные преимущества перед буксировкой иа длинном и коротком буксире и получила большое распространение на практике. Но этот вид буксировки обладает также существенными недостатками из-за того, что не всегда носовые обводы буксируемого судна вписываются в кормовой вырез ледокола, а при поворотах система ледокол — судно плохо управляется. Даже на прямолинейных курсах при движении в неровном, торосистом льду происходят частые обрывы сцепки из-за резкого отбрасывания от торосов носа ледокола в сторону более слабого льда.

Преимущества метода буксировки па коротком буксире перед другими методами заключаются в том, что система ледокол—судно достаточно хорошо управляется на поворотах, а на прямолинейных участках ледовое сопротивление в большинстве случаев позволяет буксировать судно с достаточно приемлемой скоростью без остановки движения и околки. Метод по существу универсален.

Проводки судов тика «Михаил СтрекаловскиП» и СА-15 иа коротком буксире в условиях зимие-весенней навигации на р. Енисей до п. Дудинка показали, что оптимальная длина короткого буксира составляет 35—40 м. При этих условиях обеспечивается удовлетворительная управляемость тандема ледокол — судно* при прохождении поворотов на р. Енисей со скоростью порядка 5—6 уз. Буксируемое судно на прямом курсе испытывает наименьшее сопротивление льда в канале, так как винтовая струя за ледоколом создает чистый ото льда канал, что обеспечивает эффективную проводку при невозможности применения другого варианта.

Безопасность судов при возможном навале из-за обесточивания ледокола обосновывается гем, что ледокол практически не останавливается сразу, поэтому разность скоростей контакта незначительна. Возможный улар буксируемого судна в кранец ледокола даже скулой судна будет в пределах упругой деформации скуловых шпангоутов судов этого типа.

Судоводители ледоколов и буксируемых во льдах судов должны руководствоваться разработанными рекомендациями и, естественно, перенимать практику работы опытных судоводителей.

Буксирное устройство иа ледоколах и транспортных судах

Роль буксировок транспортных судов ледоколами с внедрением круглогодичной навигации в Арктике все более возрастает.

Все без исключения ледоколы оборудованы специальным буксирным устройством, в которое по принципиальной схеме (рис. 9.7, 9.8) ' должно входить следующее:

Рис.

9.7.

Буксирное устройство на ледоколах типа

«Капитан Белоусов»

/—лебедка;

2—стопор

Булливана; 3

-- буксирная серьга; — блок Николаева:

•» - Лензель

Рис.

9.8. Буксирное устройство на ледоколах

типа «Арктика»:

Рис.

9.8. Буксирное устройство на ледоколах

типа «Арктика»:

/-лебедка; 2 —демпфер; .3—-оттяжка; 4 • блок Николаева: 5 -• буксирная серьга; бензель

Рис. 9.9. Схема крепления буксир но ю стропа.

/ ' деревянный iuicih.i; 2 бенчель

буксирная лебедка с емкостью барабана около 600 м буксирного троса с канатоукладчиком и автоматикой для удержания заданной длины и тягового усилия в канате;

амортизатор (демпфер) гидродинамического или иного типа;

две буксирные серьги — одна у самого кормового выреза, другая на палубе по линии буксирного троса между лебедкой и кормовой серьгой.

кормовой вырез достаточной глубины для предотвращения выхода из него форштевня буксируемого судна на поворотах, оборудованный падежными мягкими кранцами. На мощных ледоколах кранцы, как правило, устанавливаются в два яруса, причем кормовые кранцы для большей износоустойчивости покрываются металлической кольчужной сеткой.

Непременной принадлежностью буксирного устройства является блок конструкции Н. М. Николаева или их набор для буксировки различных судов. На ледоколе должен быть запас буксирных стропов (20—25 шт.) длиной 25—30 м и диаметром 45—65 мм.

Буксирное устройство на ледоколах типа «Арктика» наиболее полно удовлетворяет требованиям буксировки судов во льдах. Лебедка на этом типе ледоколов оборудована двойным барабаном и канатоукладчиком. Имеется гидравлический демпфер для сглаживания напряжений буксирной линии в момент рывков. На пульте управления лебедкой можно постоянно контролировать величину свободного хода штока демпфера и силу натяжения буксира. Кроме этого, датчики обеих величин выведены на пульты управления в ходовую рубку, что дает возможность поддерживать безопасную силу тяги в буксирном тросе работой винтов ледокола.

Недостатком буксирного устройства на ледоколе «Арктика» является отсутствие промежуточной буксирной серьги между лебедкой и кормовой серьгой. Это создает большие неудобства и трудности при буксировке скоростных судов. В этом случае делается специальное приспособление в виде двух оттяжек по одной на каждый борт, заведенных на буксирный строп и закрепленных на швартовные кнехты. Обычно для этого используются запасные буксирные стропы.

На транспортных судах специальных приспособлений и устройств для крепления буксирного стропа обычно не устанавливается. Традиционное крепление буксирного стропа, заведенного через якорные клюзы, производится и в настоящее время бензелем из растительного или синтетического троса (рис. 9.9).

Судоводители каждого ледокола при решении вопроса о буксировке в каждом случае определяют схемы заводки буксирного стропа в зависимости от конкретного судна. Обычно приходится учитывать высоту якорных клюзов, прочность подкреплений носовых обводов, расположенных выше якорных клюзов, расположение палуб, платформ в носовой части, обводы самих якорных клюзов и другие факторы.

Взятие на буксир, крепление и отдача буксира

При взятии на буксир рекомендуется, подходя кормой, становиться таким образом, чтобы ледокол, упираясь кормовым вырезом в фоштевень, находился в одной ДП с судном, принимаемым на буксир.

Перед подачей буксирного троса нужно плотно установить и держать форштевень судна в кормовом вырезе ледокола. Для этого специально дают самый малый или малый ход вперед на судне и подрабатывают задним ходом на ледоколе. Желательно, чтобы ледокол и судно оставались на одном месте. В этом положении удобнее заводить буксир, обтягивать и крепить его на стопорах, а главное — можно сразу начать движение. Маневрирование ледокола при подходе кормой к форштевню судна не представляет затруднения. Но прежде чем крепить буксир, следует убедиться, что в начале движения можно без особых трудностей сдвинуться с места вместе с буксируемым судном. Поэтому следует соблюдать правило: прежде чем подходить к судну для взятия на буксир, необходимо произвести околку судна с учетом степени сжатия возможно даже с обоих бортов. При этом результат получается значительно лучше, если при околке ледокол не проходит за корму окалываемого судна, тем самым оставляя напряжение сжатия на стыке кромок канала за кормой последнего.

При подходах ледокола к судну на встречных курсах предпочтительнее разворот делать перед форштевнем, околку в зонах сжатия при необходимости производить задним ходом после разворота. Проход за корму может нарушить стабилизированное положение судна во льду. В зонах сжатия разворот за кормой нежелателен, так как таким маневром разрушается стык напряжения сжатия за кормой судна и пики сжатия перемешаются на само судно или впереди его форштевня, что впоследствии может затруднять начало движения.

Подход ледокола для взятия на буксир в слабом или разреженном льду, а также на чистой воде осложняется. В этом случае можно рекомендовать такой прием: при подходе кормы ледокола к носу судна примерно с расстояния 10—15 м подают швартов с ледокола через центральные клюзы, крепят его иа судне, затем с помощью шпиля втягивают форштевень судна в кормовой вырез на минимальном переднем ходу ледокола или без хода. После того как форштевень судна подведен в кормовой вырез ледокола, дают минимальный ход (на судне— передний, на ледоколе — задний) с целью фиксации упора друг н друга. При этом диаметральные плоскости должны составлять одну прямую линию.

Не рекомендуется заводить буксир в зонах сжатия, когда канал, в котором ледокол заводит буксир на судно, становится линией дрей- фораздела, т. е. массив льда одного борта получает движение относительно другого.

При отлаженных, согласованных действиях экипажей ледокола и судна весь процесс заводки занимает 25—30 мин.

Значительное количество времени при заводке буксира затрачивается иа крепление буксирного стропа на баке буксируемого судна бензелем. Так, например, при бензеле из растительного троса окружностью 25 мм требуется наложить не менее 30—35 шлагов. Иногда, если буксирный строп заведен через якорные клюзы* для крепления применяют деревянный брус или связку брусьев, а также металлическую болванку, которые вставляются в каждый огон 4ioотдельности. Недостатком такого способа является невозможность отдачи буксира, находящегося под нагрузкой.

В практике буксировки судов во льдах перед отдачей буксира ледокол останавливается, выбирая удобное место обычно во льду, поэтому этот недостаток особого значения не имеет, так как при отдаче буксирный трос на ледоколе потравливают. Учитывая это обстоятельство, на ряде судов специально для буксировочных операций установлены буксирные кнехты на обоих бортах и прочно подкрепленный

центральный верхний клюз. На ряде судов также имеет мести установка специальных буксирных устройств, которые позволяют быстро отдать буксир. Особенно это важно при зыби, когда отдача буксира с традиционным его креплением представляет опасность для экипажа и поэтому не рекомендуется.

В практике буксировки получил широкое распространение способ приема или отдачи буксира на ледоколе посредством разборки блока Николаева (отдаются гайки блока и поднимается щека).

Безопасность плавания при буксировках судов во льдах

Гарантией успешной и безопасной буксировки во льдах в основе своей может быть исправное и совершенное буксирное устройство как на ледоколе, так и на буксируемом судне. В первую очередь это касается разработки сцепного устройства для буксировки вплотную.

Соблюдение безопасных приемов при буксировках приобретает большое значение и поможем избежать некоторых ледовых повреждений как судов, так и ледоколов. Если у речных ледоколов имеется привальный брус, предохраняющий корпусы судов при навале, то у морских ледоколов имеется только кранцевая защита кормы.

При буксировках судов во льдах часто обрываются буксиры. Такая ситуация совершенно безопасна, если ледокол после обрыва буксира может удерживать скорость несколько больше, а она при равномерном движении тандема ледокол — судно в сплошных равных льдах и будет таковой, так как исчезнет сила натяжения в буксирном гросе, а скорость буксируемого судна по этой же причине будет падать. В принципе, если ледокол застревает не сразу, то чем короче длина буксирной линии (при неотработке машины буксируемого судна на задний ход), тем меньше будет скорость контакта. Как показывают расчеты, безопасная скорость контакта скулы буксируемого судна типа «Михаил Стрекаловскнй» о кранец застрявшего внезапно ледокола «Капитан Сорокин» составляла в грузу 0,8 уз, в балласте 2,2 уз с трехкратным запасом иа работу упругих сил деформации кранца. При длине буксира, равной 1,5—3 м, и скорости 5 уз на повороте контакт скулой будет всегда о кранец ледокола, а скорость навала будет безопасной. При этом управляемость тандема ледокол — судно будет значительно лучше, чем при буксировке вплотную.

В случае невозможности погасить инерцию как буксируемого, так н проводимого методом лидирования за ледоколом судна, не следует (вероятно в большинстве случаев) стремиться пройти вдоль борта ледокола. а править прямо в центр кранца ледокола, чтобы удар принять форштевнем (в крайнем случае скулой), так как контакт с металлом корпуса может привести к значительным повреждениям как судна, так и ледокола. Естественно, совершенствование краицевой защиты ледокола является крайне желательным.

Практически многое'зависит orопыта судоводителей, которые могут заблаговременно принять меры предосторожности с целью избежать или уменьшить вероятность обрыва буксира.

Можно рекомендовать несколько основных мер предосторожности при буксировке вплотную:

перед входом в перемычку тяжелого льда или крупного гороса нужно заранее уменьшить скорость тандема ледокол — судно и привести буксируемое судно в линию с ДП ледокола;

форсированием полей или больших обломков полей необходимо начинать по линии нормали или около нее к кромке льда, исключив возможность отброса ледокола в сторону;

при движении среди крупных обломков льда, orкоторых ледокол отбрасывает в стсэрону, скорость следует снижать;

в случае потери управляемости тандема ледокол — судно, особен но в труднопроходимом льду с замедлением движения, что приводи'» к еще большему отклонению диаметральных плоскостей ледокола и судна, необходим -о переключить работу винта судна на задний ход;

нужно снижа -ть скорость при проходе крутых поворотов в плотно забитом предварительно проложенном канале;

учитывать, чжо любой отброс ледокола в сторону всегда ведет к вероятности обры за буксира и возможности навала;

судоводителя» ледокола при выборе пути движения следует тщательно анализиро-вать ледовые условия с расчетом заблаговременного осуществления маневра для избежания опасной ситуации. Это особенно важно на тех участках, где заранее можно предположить вероятность отброса ледокола;

необходимо предварительно прокладывать канал, если ом сохраняется, или имег ь ледокол-лидер, идущий впереди, способный почти полностью исклю “чить опасные ситуации и обеспечить безопасную проводку судна.

Использование пневмообмывающего устройства на судах и ледокжлах

Опыт эксплуатации судов н ледоколов в Арктике показал существенное ухудшен ие их ледовой проходимости в зимних условиях, особенно после 3—5 лет службы, что связано в основном с увеличением шероховатости об шивки корпуса и сезонными изменениями фишкоме ханических свойс*жгв льда и снега.

Факторами, снижающими льдопроходимость судов в зимне-весенний период, являб-отся: увеличение коэффициентов трения корпуса суд на в связи с увеличением толщины льда, наличием на льду сухого снежного покровэ1большой высоты и плотности, а также усилением сил сжатия из-за. экстремальных погодных условий; потери ходового времени, связанные с явлением образования на корпусе снежно-ледяной «подушки» ( облипания); увеличение случаев заклинивания в сплошных льдах ж застревание судов и ледоколов в ледовых каналах.

Поэтому внедрение на ледоколах и судах пневмообмывающих устройств (ПОУ) является прогрессивным новшеством, дающим значительный экономический эффект из-за экономии ходового времени.

ПОУ впервые^ были установлены на отечественных судах, построенных на финские судоверфях.

ПОУ предназначены для увеличения льдопро^одимости судов, особенно в сплоияных и сплоченных льдах. Эффект применения ПОУ достигается за сч ет уменьшения коэффициента трения корпуса судна о лед (снег) от восходящего потока воды, увлекаемого воздушными пузырями за счет архимедовых сил.

ПОУ включа«>т в себя следующие элементы: компрессоры с редукторами; привол компрессора (дизель, электродвигатель, турбина); нагнетательную м .агистраль иа оба борта; трубы холостого хода с глушителями; трубы ниже ватерлинии с выдувными отверстиями (в наружной обшивке) — дистанционно управляемые заслонки во всех трубах.

Максимальное заглубление отверстий ПОУ наиболее эффективно, так как при этом в восходящий по борту судна поток увлекается наибольшее количество глубинной воды. Количество поднимаемой воды

Q = ^cp F, (9.14)

где Ur.p-Ofi U», — средняя по сечению скорость восходящего потока, м/с; ит — скорость струи в месте выхода потока, м/с;

F - площадь поперечного сечения потока, м2.

Скорость восходящего потока при оптимальном удельном расходе воздуха компрессора при заглублении отверстий на 5—10м практически не зависит от глубины выдува.

При скорости подъема пузырьков воздуха около1,5 м/сс увеличением заглубления выдувных отверстий и скорости судна происходитснос восходящего потока в корму, что приводит к увеличению неомы- ваемой зоны по носу судна, снижению эффективностиПОУ.

Механическое взаимодействие восходящего потока ПОУ со льдом (снегом) определяется давлением этого потока.

К достоинствам ПОУ следует отмести:

снижение ледового сопротивления при страгивании с места в сплошном льду как заклинившегося, так и незаклинившегося судна;

снижение сопротивления при непрерывном движении в сплошном льду на прямом курсе и на поворотах;

снижение сопротивления при страгивании в мелкобитом и тертом льду в ледовых каналах;

увеличение протяженности внедрения в лед и снижения усилия, необходимого для страгивания назад при работе судна (ледокола) набегами; увеличение предельной льдопроходимости;

предотвращение облипания корпуса;

очишение ото льда и расширение канала;

создание бокового упора и улучшение управляемости судна во льдах и на чистой воде (помогает развороту судна на ограниченной акватории, швартовке судна и т. д.).

Применение ПОУ на прямом курсе на чистой воде нецелесообраз- но, так как снижается скорость.

Обледенение судов и борьба с ним

При шторме и температуре ниже точки замерзания морской воды судно может подвергнуться обледенению. Установлено, что наиболее интенсивное намерзание льда происходит при качке судна, когда брызги, образующиеся при ударах волн о корпус судна, превращаются в лед, соприкасаясь с надводной частью корпуса, надстройками и устройствами.

Практика плавания при минусовых температурах в различных районах Мирового океана показывает, что при нормально функционирующих штормовых портиках палуба обледеневает сравнительно медленно даже при наличии довольно низкой температуры, когда лед в основном намерзает на палубных кнехтах, клюзах, люках, лебедках и т. д. Однако штормовые портики подвергаются обледенению и при наличии решеток довольно быстро затягиваются льдом. В этом слу чае происходит интенсивное намерзание льда на заливаемых участках палуб.

Обледенению могут подвергаться суда и в штилевую погоду, особенно в районах северных морей, где имеется теплое течение. При

низких температурах здесь образуется туман, способствующий обледенению. В этом случае обледенение происходит равномерно, так как все части судна сохраняют геометрическую форму, пропорционально увеличиваясь в размерах. Равномерное обледенение происходит менее интенсивно, чем от брызг в штормовую погоду. Однако общий центр тяжести равномерно намерзшего льда расположен выше.

Структура образующегося льда имеет несколько видов. При температуре воздуха и наружных поверхностей судна от —4 до —5°С и морской воды от —1 до -f-l°C при скорости ветра до6баллов судно покрывается стекловидным льдом. При температуре ниже —18 °С льдообразование происходит по-иному. При ударе волн о корпус вода дробится. На фальшборт, такелаж и другие части судна попадает механическая смесь воды и воздуха, количество которой возрастает при более низких температурах, так как льдообразование происходит быстрее.

При обледенении изменяются водоизмещение судна, аппликата центра тяжести zg,аппликата метацентра т, начальный крен0и начальный дифферент Обледенение судна в основном происходит выше главной палубы. Это равносильно принятию палубного груза. Изменение начальных крена и дифферента обусловливается неравномерностью нарастания льда по ширине и длине судна. Если оно движется навстречу волнам, то обледенению будет подвергаться нос. Если волны набегают с борта, в основном обледенению будет подвергаться тот борт, на который набегает волна.

Увеличение водоизмещения может привести к потере запаса плавучести.

Увеличение начального дифферента приведет к росту днфферен- тующего момента. Однако можно не опасаться, что судно потеряет продольную остойчивость вследствие значительной величины продольной метацентрической высоты, которая обычно имеет один порядок с длиной судна. С точки зрения обеспечения безопасности плавания важна не потеря продольной остойчивости, а потеря продольной прочности, так как при обледенении оконечностей судна изгибающий момент на вершине волны возрастет.