- •Глава 1. Общие сведения об управлении судном

- •Глава 2. Сведения об управляемости

- •3 3. Торможение судна .

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 11. Управление судном в

- •Глава 12. Постановка судна на якорь и съемка с якоря

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 13. Самостоятельное выполнение швартовных операций на одновинтовом судне

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •Глава 1. Общие сведения об управлении судном 1.1. Судно как объект управления

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость

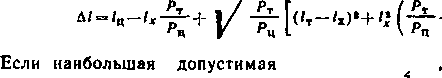

- •2.S. Управляемость одновинтового судна на заднем ходу

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 137

- •3.3. Торможение судна

- •Глава 4. Управление судном в условиях ветра

- •Глава 6. Средства и способы улучшения маневренных характеристик судна

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 139

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель

- •Глава 9. Управление судном при плавании во льдах 9.1. Подготовка к плаванию во льдах

- •Глава 10. Особенности управления судном в узкостях и плавание на мелководье

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 11. Управление судном в шторм

- •Глава 12. Постановка судна на якорь и съемка с якоря 12.1. Выбор места якорной стоянки. Подготовка судна к постановке на якорь

- •Глава 13. Самостоятельное выполнение швартовных операции на одновинтовом судне 13.1. Общие принципы управления судном при выполнении швартовных операций

- •Глава 14. Выполнение швартовных операций с использованием буксирных судов

- •Глава 15. Особенности выполнения швартовных операций на специализированных судах 15.1. Швартовные операции на ролкерах

- •Глава 16. Швартовка судов в открытом море 16.1. Особенности швартовки судов в открытом море

- •16.6. Передача грузов и пересадка людей в море

- •Глава 17. Основы предупреждения столкновений судов 17.1. Статистика столкновений

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 18. Расхождение судов на виду друг у друга 18.1. Статистика столкновений

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 19. Расхождение судов в условиях ограниченной видимости х 19.1. Статистика столкновений

- •Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

- •Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

- •Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

- •Глава 20. Использование средств автоматической радиолокационной прокладки (сарп)

Глава 2. Сведения об управляемости 2.1. Устойчивость на курсе и поворотливость 17

2.2.Движение судна под влиянием переложенного руля 22

2.3.Влияние параметров корпуса и руля на управляемость 27

2.4.Влияние боковых сил, обусловленных работой гребного винта 30

2.S. Управляемость одновинтового судна на заднем ходу 36

2.6.Управление многовинтовым судном 37

Глава 3. Инерционно-тормозные характеристики судна 3.1. Общие сведения об инерционно-тормозных свойствах судна 38

3.2.Движение при изменениях режиме работы двигателя на переднем ходу 44

3.3. Торможение судна 32

(з!9> 36

(1+1/ГГТ)(,. у ,/7П) 37

7- _о,5, 40

4.2.Ветровой дрейф 41

,; = 2(«° -45° + 1807ц„). (4.24) 47

4.3.Маневрирование в условиях ветра 49

Глаша 5. МАНЕВРЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СУДНА И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1. Судовая информация о маневренных элементах 55

5.2.Определение маневренных элементов из натурных испытаний 55

5.3.Расчетное и экспериментально-расчетное определение элементов поворотливости 62

г. 72

6.1.Средства активного управлении (САУ) 73

6.3.Использование якорей при маневрировании 83

л 94

JjL Р т 117

7.4.Управление судами при буксировке 136

Глава 8. Снятие судна с мели 8.1. Причины посадки судов на мель 141

8.2.Действия экипаже судна, севшего на мель 142

/п,(1 !-*.?,) 150

Q = ^cp F, (9.14) 159

ч 182

V -$г+‘ • 212

лгг 250

t©^'=0^>^00==£Э— 291

В приведенных формулах:

/ — коэффициент трения, принимаемый в зависимости от длины судна (табл. 7.1);

— плотность морской воды, кг/м8;

Q — площадь смоченной поверхности корпуса судна, м*.

fl=l,05Ml,7d-f С„В), (7.13

где L и В — соответственно длина и ширина судна, м; d — средняя осадка судна, м;

— скорость судна, м/с;

Св — коэффициент полноты водоизмещения;

Л — водоизмещение судна, т.

Сопротивление воды движению судна (без волнения) может быть приближенно определено по другой эмпирической формуле (с учетом сопротивления трения и остаточного сопротивления):

Rfr — 2° Линд, (7.14)

где V — скорость судна, м/с;

К — коэффициент, зависящий от типа и размера судна;

Амид — площадь погруженной части миделя, м2.

Ниже приведены значения коэффициента К в зависимости от типа судна.

Суда Коэффициент К

Большие грузовые 438—513

Малые * 274—438

Большие пассажирские 377—390

Малые * 308—374

Буксирные 205—342

Воздушное сопротивление (кН)

Лвояд = С-^-А„(У ± V)* Ю->, (7.15)

где С — коэффициент обтекания, равный от 0,8 при ветре, параллельном диаметральной плоскости, до 1,0 при ветре, дующем под углом примерно 30° к ДП;

Уш «1,25 — плотность воздуха, кг/м5;

Аи — проекция надводной поверхности судна на плоскость мидель-шпангоута, м2;

U — скорость ветра, м/с;

V — скорость судна, м/с.

Воздушное сопротивление (кН) можно определить также по эмпирической формуле

Яиоэд = <>,8Ани*.10-Л (7.16)

где U — скорость встречного ветра, м/с.

Сопротивление судна на волнении (кН)

Я„олн = *1,олн(У/2) ОИ.Ю-», (7.17)

где knon* — коэффициент дополнительного сопротивления.

Волнение, баллы Коэффициент квочп

1-2 * (0,1-0,2)10-»

3-4 (0,34-0,4) 10-»

5—6 (0,5-~0,6) 10-®

—плотность воды, кг/м3 (пресной 1000, соленой 1025) ;

Q — площадь смоченной поверхности судна, м2;

— скорость судна, м/с.

Сопротивление гребного винта (кН) можно определить по следующим эмпирическим формулам: д застопоренного

Я3.в = 0,5(А/А d)/>*y*. (7.18)

проворачиваемого

#...*(0.1Ч- 0,15) (А/Аd) D\V*, (7.19)

где Я».», Яш.и — сопротивление гребного винта, кН;

А/А а— дисковое отношение;

Da — диаметр винта, м;

— скорость буксировки, м/с.

Сопротивление застопоренного гребного винти (кН) можно рассчитать также по эмпирической формуле

#3.0,250* V*. (7.20)

Сопротивление погруженной в воду части буксирного троса (кН) i tfTP = 0,04/ndT V(7.21) где /и — длина погруженной части троса, м;

80

R,

4

(7.22)

где / — полная длина троса, м;

R| — сопротивление буксируемого судна, кН;

h г—средняя высота закрепления троса над уровнем воды, м;

ц — линейная плотность буксирного троса, кг/м;

dr — диаметр троса, м;

— скорость буксировки, м/с.

Поскольку сумма сопротивления движению буксировщика, буксирного троса и буксируемого судна преодолевается упором гребного винта буксировщика, необходимо дать приближенную оценку упора его гребного винта на швартовах.

Для приближенной оценки упора гребного винта (в кН) на швартовах можно применять формулу

Т-0,!Э6РЬ (7.23)

г де Р, — индикаторная мощность, кВт.

Более удовлетворительные результаты (кН) дают формулы:

Т = Рв/Нк л, (7.24)

ИЛИ

(7.25]

где Ри — мощность, потребляемая гребным винтом, кВт;

Ни — шаг гребного винта, м;

—диаметр гребного винта, м; п — частота вращения гребного винта, с**1.

Имея вычисленные сопротивления буксирующего и буксируемого (с учетом сопротивления буксирного троса) судов, составляют табли* цу сопротивлений (табл. 7.2).

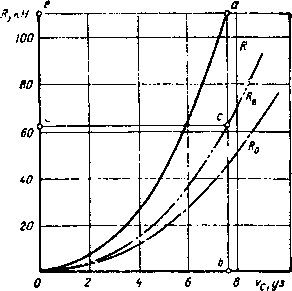

По таблице сопротивлений строят график сопротивлений в прямо угольной системе координат, который затем применяют для опреде Ленин скорости буксировки и силы тяги на гаке (рис. 7.6).

Г

и б л и и а 7.2. Сопротивления

буксирующего

и

буксируемого

судов

£

j

Сопротивление

судна. кН

Й

•* И *•

Сопротивление

судна. кН

v

1

X

w

>•

|

буксирую* j

щего

буксируе

мого

суммарное

1к

буксирую*

щего

буксируе

мого

суммарное

1

1.0

1,3

2,3

1

6

28,2

38,1

66,3

2

3.2

4,4

7,6

1

7

38,9

52,7

91,6

*

6,1

8,1

14.2

1

8

51,9

70,6

122,5

4

12.8

17,2

30,0

9

67,3

92,2

159,5

5

96

19.9

!

26,9

46.8

II

ю

80,4

110,5

190.9

Пример. Допустим, что максимальный vпор гребного винта буксировщика ИОкН.

Рис.

7.6. График сопротивлений

Решение. По оси ординат отклады- ияем отрезок Ос, равный 110 кН. Через точ-

е проводим линию, параллельную оси ябсцисс, до пересечения с кривой суммарного сопротивления в точке а. Из точки а -пускаем перпендикуляр на ось абсцисс и п мучаем при их пересечении точку Ь. От*

, • *ок ОЬ—скорость буксирования, которая и рассматриваемом случае равна 7,6 уз.

Для определения тяги Ьт на гаке отые- . и наем точку пересечения перпендикуляра ib с кривой сопротивления буксируемого удна. Обозначив эту точку буквой с, про- иодим через нее линию, параллельную оси iAhihcc, до пересечения ее с осью ординат «» точке d. Отрезок Od представляет собой тягу на гаке, которая в рассматриваемом примере равна 63 кН. Это и есть усилие, п.» которое следует рассчитывать буксирный трос.

Для промежуточных значений номинальной тяги на гаке запас ■рочности определяется линейной интерполяцией. Умножив тягу Ft |.т гаке на коэффициент прочности, получим разрывное усилие в бук- нрной линии, по которому и подбираем ее прочные размеры.

При плавании на волнении буксирная линия испытывает очень "ольшие усилия. Однако при некоторых условиях возможна безопасная буксировка и при волнении. Для определения этих условий акад. \ Н. Крылов рекомендовал проверять буксирную линию на конечную нагрузку, равную половине ее разрывной нагрузки, т. е. предла- 1.1Л коэффициент запаса прочности, равный двум, для нагрузок, возникающих при плавании на взволнованном море.

Расчет размеров буксирного троса. Каждое морское судно снабжено буксирным тросом в соответствии с требованиями Правил Регист- I СССР. Материал, из которого изготовлен буксирный трос, его длину и толщину определяют в зависимости от характеристики снабжения судна якорями, якорными цепями, швартовными и буксирными (росами. Таким образом, штатный буксирный трос на каждом судне имеет определенную длину и толщину. При вынужденной буксировке аварийного судна или в других случаях, когда используют штатные буксирные тросы, приходится рассчитывать рабочую длину буксирно- и> троса и его провес, а также определять предельную скорость буксировки, при которой нагрузки на буксирный трос не превышали бы тпустимых.

Длина буксирного троса для морской буксировки должна быть t л кой * чтобы:

кильватерная струя буксира не оказывала тормозящего действия «м буксируемое судно;

управляемость буксируемого судна была удовлетворительной;

провес и упругая деформация были достаточными для смягчения рывков буксирного каната, которые возникают вследствие качки, рыскания судов и т. п.;

было возможно свободное орбитальное движение обоих судов на мол нении.

Натурные испытания по определению мощности буксировки показывают, что при длине буксирного троса ЛL (где L — длина буксирую

щего судна) продольная составляющая в кильватерной струе оказывает настолько .малое влияние, что им можно пренебречь. По длине буксирного троса менее 2L влияние кильватерной струи становится довольно заметным.

Во время буксировки в море неизбежны рывки троса. Причинами таких динамических нагрузок являются удары волн, рыскание и резкие изменения скоростей движения буксирующего и буксируемого судов, качка и т. п. Смягчить действие э»тих динамических нагрузок можно, используя потенциальную энергию упругой деформации троса и потенциальную энергию веса буксирного троса, т. е. поднимая центр тяжести кривой, по которой он располагаете я.

Последнее и самое главное, что требу^тся от буксирной линии,— это свобода орбитального движения судов При плавании на волнении. Для выполнения этого условия необходимо» обеспечить горизонтальное перемещение судов от какого-то среднего положения в обе стороны на расстояние, равное половине высоты волны, а общее перемещение, которое будут иметь оба судна, должно равняться высоте волны 2а — = ЛВ. Кроме того, должна быть известна горизонтальная проекция натяжения буксирного каната, равная тяге к.а гаке. При таких условиях можно определить степень расхождения судов вследствие изменения формы буксирной линии и ее упругих деформаций.

Изменение расстояния между буксирующим и буксируемым судами зависит от весовой и упругой «игры» буксирного троса. Рассчитав полное сопротивление буксируемого судна с учетом сопротивления буксирного троса, можно найти рабочую .длину (в м) стального буксирного троса, при которой обеспечивается горизонтальное перемещение судов на расстояние, численно равнее высоте волны, по эмпирической формуле

l = FP hBf[0ki, (7.26)

где

Fг

— тяга на гаке (полное сопротивление

буксируемого судна и буксирного троса),

кН;

Нв

— высота волны, м;

ki

— коэффициент «игры» буксирного троса,

котеэрый приведен ниже:

Ft.

кН

kt

/г«’.

«сК

к1

250

. . .

.

. . 0,30

ичэ

. . .

.

. 0,12

200

. . .

.

. . 0,24

50

.

. . 0,06

150

.. .

.

. .и,18

25

.

. . 0,03

Для приближенного определения рабочей длины стального буксирного троса можно использовать простою зависимость между длиной / буксирного троса и высотой К волны по формуле:

/ = 85hB. (7.27)

Синтетические тросы имеют относительно небольшую массу, однако их большая упругость с избытком компенсирует очень малую «весовую игру». Буксирные тросы из синтетического волокна при длине более 250—300 м и вследствие эласти «чности отличаются достаточной «игрой» практически при самом болы*юм волнении моря. Поэтому йри использовании их в качестве буксирных канатов достаточно рассчитывать их только на прочность, если они имеют большую длину.

В отличие от стальных тросов, имеющих удлинение перед разрывом не более 2 % от первоначальной длиньы, синтетические тросы имеют упругое удлинение перед разрывом от 30 до 50%. При буксировке расчетное усилие, растягивающее трос, ц.е должно превышать !/з—Vs

разрывного усилия троса. В таких условиях упругое удлинение синтетического троса можно определить

Д/ = / /аРразр>м, (7.28)

где F— усилие, растягивающее трос, кН;

Рра:»р — разрывное усилие, кН;

а — коэффициент, равный 2,6 для крученого троса из полиамида; 3,5 для плетеного восьмипрядного троса из полиамида; 8,0 для крученого троса из полипропилена или полиэфира и 11,0 для плетеных тросов из того же материала.

Провес буксирного троса зависит от его длины и массы и уменьшается при увеличении тяги на гаке. Значение провеса (стрелу) легко определить по эмпирической формуле (в м)

/=1,22 ql/Fr, (7.29)

где а—линейная плотность буксирного каната, кг/м;

/ — длина буксирного каната, м;

Fr — тяга на гаке, кН.

Толщина буксирного троса (диаметр или длина окружности) и материал, из которого он изготовлен, определяют его разрывную прочность. Прочность штатного буксирного троса указана в его сертификате. Запас прочности в буксирной линии должен быть равен пяти, если тяга на гаке не превышает 100 кН, или трем, если тяга на гаке более 300 кН. Если при вынужденной буксировке есть возможность выбирать трос, который будет использован в качестве буксирного, необходимо определить его прочность, пользуясь государственным стандартом, или рассчитать его разрывную и рабочую прочность.

Скорость буксировки в зависимости от прочности буксирной линии. Наибольшая скорость буксировки на тихой воде Ve зависит от соотношения сопротивлений буксирующего и буксируемого судов:

Vt =у,“/<■•. (7.30)

де V0 — скорость полного хода буксировщика, м/с;

R0—сопротивление буксировщика, кН;

R1 —сопротивление буксируемого судна, кН.

Предполагается, что сопротивление судов R0 и Rj предварительно определены для одинаковой скорости Vx.

Тяга на гаке Fr зависит, в свою очередь, от соотношения скоростей, и ее приближенное значение можно найти из выражения

^г-Яо^-^й/^кН. (7.31)

где V\ — скорость, при которой определены сопротивления R0 и Ru м/с.

Поскольку штатные буксирные тросы на судах имеют определенную разрывную нагрузку Рраэр, необходимо, назначить такую скорость буксировки, при которой тяга на гаке была бы йе более расчетной рабочей нагрузки РР9в буксирного троса. I

Правила Регистра СССР ввели коэффициент запаса прочности /г = 5 при /v^lOO кН и fc=3 при Fr^300 кН (промежуточные значения k находят линейной интерполяцией). Таким образом, допустимая тяга на гаке

^дон ^ ^раар/^» кН , (7.32)

а безопасная (допустимая) скорость буксировки

Клон — У б l/^доп/^г* У3 • (7.33)

4*

Показанные

выше формулы (7.1)—(7.33) позволяют капитану

при случайных буксировках рассчитать

с достаточной для практических целей

точностью размеры буксирного троса

(длину и толщину) и безопасную скорость

буксировки.

Имеются

также способы буксировочных расчетов,

в которых используются другие формулы

и приемы определения искомых величин.

Расчет

элементов буксирной линии. При планируемых

буксировках сложных объектов, когда

буксирная линия конструируется на

предельно возможные нагрузки,

возникающие в буксирной линии вследствие

орбитального перемещения судов, основная

расчетная задача капитана буксира

сводится к определению скорости каравана

в различных условиях плавания при

использовании полной мощности одного

буксира или нескольких буксиров. Задача

по расчету уменьшения длины буксирной

линии появляется при прохождении

буксирного каравана по мелководным

участкам, при плавании в узкостях и

перед входом в портовые воды. Кроме

того, капитану буксира приходится

рассчитывать расстояние между судами

АВ и величину провеса буксирной

линии [.

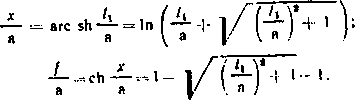

Для

определения расстояния между судами

и провеса буксирной линии рассмотрим

расчеты элементов цепной линии, по

подобию которой располагается

однородная буксирная линия^ (рис. 7.7).

Ниже

показана методика расчета цепной линии,

приведенная С. С. Кургузовым в «Сборнике

задач по управлению судном».

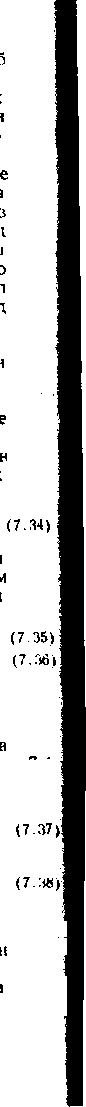

Если

примем за параметр цепной линии величину

а как отношение горизонтальной

составляющей натяжения буксирного

троса к весу 1

м погонной длины буксирного троса,

получим

При

большом натяжении буксирного троса

цепная линия приобретает форму

параболы и тогда стрелу провеса и

расстояние между местами крепления

буксирного троса АВ = 2х можно определить

из простых формул:

где

/ — провес буксирной линии;

1Х

— половина длины буксирного троса

(длина ДУ™ х

— половина расстояния между судами

(отрезок АВ)

Определение

расстояния между судами АВ—-2х и провеса

бук- сирного троса / может быть выполнено

с помощью таблиц 1.6

и /Л, составленных по формулам:

При

прохождении буксирного каравана в

районе с глуби на ми J

близкими к величине провеса f

или меньше /, необходимо уменьшить!

общую длину буксирного троса. Задаваясь

новой величиной стрелы провеса /Aollf

Из

формулы (7.35)

можно найти /ДОи

и по разности| 2(/|—/доП)

определить, какую длину буксирного

троса необходимо вы-j

брать на борт буксировщика или

буксируемого судна.

/«/jf/<2a).

м;

.V

~ l\

~//,/За.

м.

а

- Т0/р,

м.

|

У1 |

I в |

|

—— |

. Яг. |

|

|

*и ., у ! |

|

|

VS . 1 |

|

|

11 |

|

о, |

|

& а1 '

Рис. 7.7. Элементы однородной бук- > ирной линии

Рис. 7.8. Элементы симметричной неоднородной буксирной линии

Неоднородная симметричная буксирная линия, состоящая, например, из стальных тросов со вставкой в середине участка цепи (рис. 7.8), может быть рассчитана >по формулам буксирной линии с поправкой на фиктивный участок троса AID длиной 1Ф,

(7.39)

де /ц — длина цепной вставки;

Рц и Рт—вес I м погонной длины цепи и троса.

Таблица

7.3.

Определение

/,/«

0

1

2

3

4

5

6

.

7

8

»

0,0

0,0000

0100

0200

0300

0400

0500

0600

0699

0799

0898

0,1

0998

1098

1197

1296

1396

1494

1593

1692

1790

1889

0,2

1987

2085

2183

2280

2375

2478

2572

2668

2765

2861

0,3

2957

3052

3148

3242

3338

3432

3526

3620

3714

3807

0,4

3900

3993

4085

4177

4269

4360

4452

4542

4632

4722

0,5

4812

4901

4990

5089

5167

5255

5342

5429

5516

5602

0.6

5688

5774

5859

5944

6028

6112

6196

6279

6362

6444

0,7

6527

6608

6690

6771

6851

6932

7011

7091

7170

7248

0,8

7327

7406

7482

7559

7636

7712

7788

7864

7939

8014

0,9

8089

8163

8237

8310

8383

6456

8528

8600

8672

8743

1,0

8814

8884

8954

9024

9094

9163

9232

9300

9368

9436

Таблица

7.4.

Определение —

ii/й

0

1

2

3

4

5

в

7

В

9

0,0

0,0000

0000

0002

0004

0008

0012

1

0018

0024

0032

0040

0,1

0050

0060

0072

0084

0098

0112

0127

0144

0161

0179

0,2

0198

0218

0239

0261

0284

0308

0332

0358

0385

0412

0,3

0440

0470

0500

0530

0562

0595

0628

0662

0698

0734

0,4

0770

0808

0846

0885

0925

0966

1007

1049

1092

1136

0,5

1280

1225

1271

1318

1365

1413

1461

1510

1560

1611

0,6

1662

1714

1766

1819

1873

1927

1982

2037

2093

2150

0,7

2207

2264

2322

2381

2440

2500

2560

2621

2682

2744

0,8

2806

2869

2932

2996

3060

3124

3189

3255

3321

3387

0,9

3454

3521

3588

3656

3724

3793

3862

3932

400!

4072

1,0

4142

4213

4284

4356

4428

4500

4573

4646

4719

4792

Необходимость достройки фиктивного участка стального троса, идущего от точки В до точки D (место соединения троса и цепи), диктуется следующими соображениями.

Рис.

7.9. Элементы буксирной линии

несимметричной

Зная длину участка DE как половину длины цепной вставки, рассчитав фиктивный участок DM по формуле (7.39), найдем длину участка ВМ как сумму из длины DM и длины тросового участка ВО. Далее определим их горизонтальные х и вертикальные f проекции по формулам (7.35—7.38) и табл*. 7.2. 7.3.

Расстояние между точками крепления буксирной линии АВ и провеса / найдем из выражений:

(7.40)

(7.41)

где *iь, о, —абсциссы соответствующих точек в системе координат для цепного уча х2ь, xiD стка 1/1O1*, и в системе координат для тросового участка y£>tXi.

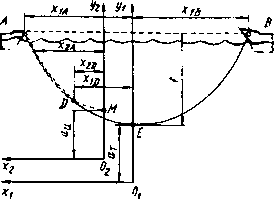

Несимметричная буксирная линия, состоящая, например, из якор ной цепи и стального троса (рис. 7.9), может иметь вершину буксирной линии на цепном или тросовом участках в зависимости от длины и толщины (калибра цепи) каждого из участков.

Длины тросового участка DE(lx) от места соединения цепи и троса до вершины буксирной линии Е может быть рассчитана по приближенной формуле:

(7.42)

(/f-j- /ц)

ац

где а*у- —поправочный коэффициент, учитывающий смещение вершины буксирной ли д

нии при изменении натяжения в ней; выбирается из табл. 7.5,

При ац//ц>4 а=0.

Если полученное по формуле (7.42) значение /*=0, то вершина буксирной линии Е совпадает с точкой соединения цепи и троса. Если

|

ац 'ц |

а |

|

1 • 1 |

ац 'ц |

а |

|

0/Ю |

1,000 |

1,00 |

0,368 |

2,00 |

0,135 |

|

|

|

|

|

2,10 |

0,122 |

|

0,05 |

0,951 |

1.05 |

0,350 |

2,20 |

0,111 |

|

0,10 |

0,905 |

1,10 |

0,333 |

2,30 |

0,100 |

|

0,15 |

0,861 |

1,15 |

0,317 |

2,40 |

0,091 |

|

0,20 |

0,819 |

* 1,20 |

0,301 |

2,50 |

0,082 |

|

0,25 |

0,779 |

1.25 |

0,286 |

2,60 |

0,074 |

|

0,30 |

0,741 |

1,30 |

0,272 |

2,70 |

0,067 |

|

0,35 |

0,705 |

1,35 |

0,259 |

2,80 |

0,061 |

|

0,40 |

0,670 |

1,40 |

0,247 |

2,90 |

0,055 |

|

0,45 |

0,638 |

1,45 |

0,235 |

3,0 |

0,050 |

|

0,50 |

0,606 |

1,50 |

0,223 |

3,10 |

0,045 |

|

0,55 |

0,577 |

1,55 |

0,212 |

3,20 |

0,041 |

|

0,60 |

0,549 |

1.60 |

0,202 |

3,30 |

0,037 |

|

0,65 |

0,522 |

1,65 |

0,192 |

3,40 |

0,033 |

|

0.70 |

0,497 |

1,70 |

0,183 |

3,50 |

0,030 |

|

0,75 |

0,472 |

1,75 |

0,174 |

3,60 |

0,027 |

|

0,80 |

0,449 |

1.80 |

0.165 |

3,70 |

0,025 |

|

0,85 |

0,427 |

1,85 |

0,157 |

3,80 |

0,022 |

|

0,90 |

0,407 |

1,90 |

0,150 |

3,90 |

0,020 |

|

0,95 |

0,387 |

1.95 |

0,142 |

4,00 |

0,018 |

полученное значение /*<0, вершина буксирной линии лежит на цепном участке А. В этом случае

= (7.43)

Длина фиктивного участка цепи DM, дополняющего цепную линию AD до ее вершины М,

ОЛ1 = /ф = /х^-. (7.44)

II

Зная длины участков буксирной линии ЛЛ4 = /ц-Иф; £Ш=/ф; D£=/x; В£=/т—/„ из табл. 7.4 можно найти значение стрелы провеса / и из табл. 7.3 абсциссы х каждого из этих участков в долях от соответствующего параметра.

Провес буксирной линии в ее вершине может быть определен как из ее однородной части /=/ве, так и из неоднородной части f2=/D*+ faM—/dm* Если положение вершины Е найдено правильно, значения провеса, вычисленные по однородной и неоднородной частям буксирной линии, совпадают с точностью до 5 %.

Как видно из рис. 7.9,

№tssXlB+xlAss*xlB’bmXlD+xQA~~x2D* (7.45)

где Ж|А, в, *id,

х*л, х7о — абсциссы соответствующих точек в системе координат 0|Jt|#t для тросового участка и в системе координат Одля цепного участка.

Когда наибольшая стрела провеса f буксирной линии ограничивается глубиной, по значению fla из табл. 7.4 обратным входом находят соответствующее значение 1/а.

Умножив выбранное значение На на параметр а, получим наибольшую длину /.*, при которой (для заданного натяжения) стрела провеса не превышает допустимой.

.

А

2х с

В

Рис.

7.10. Буксирная линия из стального

троса и якорной цепи с якорем

Тогда допустимое значение

(7.46)

Длина цепи, которую необходимо подобрать, чтобы провес не превысил допустимой,

длина

1Ш*<

-4 1т,

то для безопас-

ного прохода района с заданной глубиной необходимо выбрать всю якорную цепь и дополнительно Д/=/т—2/вв метров троса.

Буксирная линия из якорной цепи, якоря и стального троса (рис. 7.10), используемая при буксировке аварийного судна, может быть принята как линия, состоящая из двух прямых участков—якорной цепи и троса. При длине вытравленной якорной цепи не более 2—3 смычек, как это делают обычно на практике, и при большой массе якоря, равной примерно массе двух смычек якорной цели, такое допущение вполне приемлемо для практических расчетов. При ухудшении погоды, когда на буксируемом судне увеличивают длину вытравленной цепи, форма буксирной линии существенно не изменится и участки якорной цепи и троса по-прежнему можно принимать за линии, близкие к прямым.

Из двух искомых величин 2х и f% которые рассчитывались в предыдущих примерах симметричных и несимметричных буксирных линий с помощью довольно громоздких формул, в этом случае легко определяется простейшим геометрическим построением величина провеса /=С£. Она является высотой треугольника АВЕУ все стороны которого известны: длина вытравленных участков цепи BE и троса АЕ и горизонтальная проекция этих участков ЛВ, определяемая при помощи судовой РЛС с поправкой на отстояние антенны РЛС от места выхода за борт буксирного троса.

Точность результатов буксировочных расчетов, т. е. определение безопасной скорости буксировки, тяги на гаке, длины и толщины бук* сирного троса, расстояния между буксирующими судами и провеса буксирной линии, зависит не только от методики расчета, но и в значительной мере от информации о данных буксируемого судна. В ус* ловиях буксировки аварийного судна не всегда имеется возможность получить точные данные о величинах, входящих в формулы буксиро* в очных расчетов. А поскольку никакое судно не застраховано от вероятности быть в роли буксирующего или буксируемого, необходимо иметь подготовленные заранее алгоритмы расчетов, в которые должны быть внесены постоянные величины, характеризующие судно в этих ситуациях. Наиболее удобной формой могут быть составленные заблаговременно табличные методы расчета либо более совершенные методы с использованием бортовой ЭВМ или программированного калькулятора, в память которых внесены постоянные величины, характе* ризующие судно.

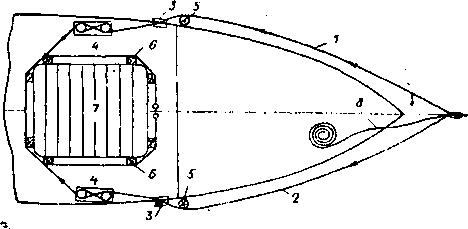

Подача и крапление буксира в различных условиях

Подготовка судов к буксировке. Планируемую буксировку судов, различных несамоходных объектов, в том числе доков, буровых установок и других крупных плавучих сооружений, тщательно готовят, привлекая специалистов пароходства и научных учреждений. В план подготовки совет специалистов включает все вопросы, связанные с организацией и обеспечением безопасности буксирной операции.

Во время подготовки к буксировке:

буксирующее и буксируемое суда укомплектовывают опытными

кипажами, снабжают основным и запасным буксирным снаряжением, при необходимости подкрепляют буксирные устройства;

обеспечивают суда дополнительными средствами аварийной связи и аварийно-спасательным имуществом;

готовят на переход штурманское имущество и пособия с учетом наихудших условий плавания на переходе и вероятных заходов буксир- юго каравана в порты-убежища;

снабжают оба судна топливом, водой и запасами исходя из планируемой продолжительности рейса и с учетом штормовых запасов; рассчитывают на прочность детали буксирного снаряжения; рассчитывают остойчивость буксировщика и буксируемого объекта при плавании в шторм;

предусматривают меры по уменьшению рыскливости буксируемого удна в случае отказа его рулевого устройства или оборудуют неуправляемый буксируемый объект средствами для уменьшения его рыскливости;

подкрепляют корпус, надстройки, рубки, палубные устройства буксируемого объекта, не предназначенного для океанского плавания, .ч также полностью герметизируют (конвертуют) небольшие объекты, пуксируемые без экипажа;

предусматривают в случае необходимости способы борьбы за жи- ьучесть судов и снятие людей с буксируемого объекта.

По окончании подготовительных работ проводят заключительное совещание с командным составом буксирующего и буксируемого судов.

Подготовленные и полностью снабженные суда подают буксирный трос с помощью портовых буксирных судов обычно на рейде или > выхода из порта.

Приемы подачи буксирного троса в порту зависят от того, могут уда стать борт о борт или не могут. В обоих случаях требуется пронести некоторые подготовительные работы. На буксировщике подготавливают брагу и буксирный трос. На буксируемом судне готовят Прагу или отклепывают якорь (якоря) и освобождают якорную цепь ипя крепления буксирного троса. ,

Если суда могут стать лагом, то после швартовки один конец оуксириого троса крепят к якорной цепи или браге, затем трос про- иодят вдоль борта буксируемого судна так, чтобы он проходил чисто <ч всех выступающих частей. Полезно его в нескольких местах прихватить концом из растительного троса. Оставшуюся часть буксирного ipoca укладывают на корме буксировщика длинными шлагами так, иобы конец, идущий к буксируемому судну, мог свободно вытравли- нтгься. Отдельные шлаги следу гг крепить при помощи схваток к кнехтам. Усилия, затрачиваемые на разрыв этих схваток, будут тормозить вытравливание троса. В качестве более надежного средства против преждевременного вытравливания буксирного троса можно рекомендовать переносные стопоры для тросов.

Буксирный трос может быть подан как с буксировщика, так и с буксируемого судна. Если суда не могут стать лагом друг к другу, буксировщик становится на якорь впереди буксируемого судна и буксирный трос подают при помощи буксирного катера, который с буксировщика доставит на буксируемое судно проводник из синтетического троса достаточной прочности для последующей передачи буксирного троса. Буксируемое судно выбирает проводник, затем буксирный трос, который крепят одним из указанных ниже способов. Проводник можно подать и другими способами, например с помощью линеметательной установки.

Если необходимо начинать буксировку в открытом море, прием подачи буксирного троса выбирают в зависимости от способности буксируемого судна маневрировать. Если буксируемое судно имеет возможность работать своей машиной, то оно подходит к корме буксировщика на такое расстояние, которое позволяет использовать линеметательные приборы или подать бросательный конец. При таком взаимном расположении суда, если возникнет угроза навала их друг на друга, могут легко разойтись, для чего буксируемому судну нужно только дать ход назад. После подачи линя передают проводник из синтетического троса, затем на проводнике подают буксирный трос, который крепят к браге или якорной цепи. Если буксируемое судно не может двигаться, то буксирный трос подают с буксировщика.

Операция подачи буксира занимает длительное время, поэтому прежде всего надо выяснить, какое судно дрейфует по ветру быстрее: буксирующее или буксируемое. Для этой цели буксировщик подходит к корме буксируемого судна, ложится в створ его мачт, стопорит машины, и с него некоторое время ведется наблюдение за взаимным дрейфом.

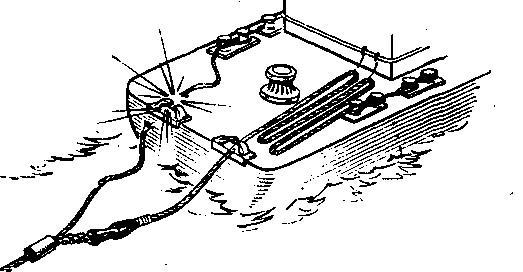

При подаче буксирного троса в открытом море проводник передает со шлюпки при помощи поплавка или линеметательного прибора. Если подача ведется со шлюпки, то ее спускают с большей частью уложенного проводника. Если невозможно спустить шлюпку, проводник можно подать при помощи какого-либо поплавка, который буксирует на длинном лине буксирующее судно. В качестве такого поплавка могут быть использованы анкерок, спасательный круг, спасательный нагрудник или какой-либо плавучий предмет.

Судно, буксирующее поплавок, проходит с подветренного или на- ветреннего борта того судна, которое должно его поднять, стараясь подвести трос с поплавком возможно ближе к нему, но не допуская навала судов. Если буксирующее судно дрейфует быстрее того, которому подают проводник, то, пройдя последнее, буксирующее судно выходит на ветер (рис. 7.11), а если дрейфует медленнее, то уваливается под ветер.

Проводник можно подать с помощью надувного плота, который дрейфует быстрее судна (рис. 7.12). Судно, подающее проводник, подходит с наветренного борта как можно ближе к судну, на которое проводник подается, и сбрасывает надувной плотик с прикрепленным к нему проводником. Надувной плот будет дрейфовать быстрее, если перед сбрасыванием на воду у него будут срезаны водяные стабилизаторы.

Во многих случаях лучше подавать проводник, а также принимать или подавать буксир с подветра в носовой части судна. При этом со-

Рис. 7.11. Подача проводника поплавком с наветренной стороны

Рис. 7.12. Подача проводника при помощи надувного плота

храняется возможность работы машиной и уменьшается опасность намотать тросы на гребной винт.

Линь можно подать при помощи линеметательиых аппаратов. Для :*того идут вдоль буксируемого судна на достаточно безопасном расстоянии и перебрасывают на него линь. Линеметательные аппараты дают возможность быстро н надежно передать линь.

При передаче линя вручную необходимо сблизиться на очень малое расстояние. В этом случае риск столкновения значительно увеличивается.

Буксируемое судно, в свою очередь, может прикрепить проводник или линь к какому-либо бревну и спустить его с наветренного борта. Бревно будет дрейфовать медленнее судна и, когда окажется на достаточном расстоянии от судна, буксировщик может подобрать его.

При штормовой погоде, если обстоятельства позволяют переждать, лучше не делать попыток брать судно на буксир, так как, помимо трудностей, возникающих при этом, сама буксировка сопряжена с риском обрыва буксирного каната и будет проходить весьма медленно.

Способы крепления буксирных тросов. На транспортных судах выбор способа крепления буксирных тросов определяется в зависимости от размеров и особенностей устройства судов, наличия средств для крепления буксирных тросов, а при вынужденных буксировках — еще и от погодных условий. Во всех случаях должно быть обеспечено надежное крепление тросов и предусмотрена возможность изменения длины буксирного троса и его немедленной отдачи.

На буксировщике буксирный трос может быть закреплен за кнехты или за брагу, обнесенную вокруг#прочных судовых конструкций на корме. На буксируемом судне, если оно буксируется носом вперед, буксирный трос может быть соединен с якорной цепью или непосредственно с якорем либо закреплен за брагу или кнехты.

Рассмотрим некоторые способы крепления буксирных тросов, используемые в морской практике при случайных (вынужденных) буксировках транспортных судов. I

Самым простым способом крепления буксирного троса на небольшом буксировщике является его крепление непосредственно на кнехтах (рис, 7.13). Буксирный трос проводят через швартовный клюз или киповую планку и 1—2 шлага кладут на ближайший по длине судна кнехт (рис. 7.13, а, б). Затем крепят его на следующем кнехте. Если кнехтов на борту более двух и они расположены в ряд по длине, то на первом кладут один шлаг, на втором два и окончательно' крепят буксирный трос на третьем. При таком способе крепления нагрузка от буксира распределяется на несколько точек.

Рис. 7.13. Крепление буксирного троса на кнехтах:

I

—

якорная скоба; 2

—

буксирный трос; 3

— крепление на первом кнехте; 4

—

крепление на втором кнехте; 5 — кормовая

рубка

I

—

якорная скоба; 2

—

буксирный трос; 3

— крепление на первом кнехте; 4

—

крепление на втором кнехте; 5 — кормовая

рубка

На корме буксировщика обычно нет таких устройств, как брашпиль и якорные цепи. В этой части судна крепление буксирного троса значительно сложнее, чем на баке, поэтому заранее готовят брагу для крепления буксира. Брагу крепят большей частью за прочные конструктивные элементы верхних сооружений, за рубку, комингс люка и даже за надстройку. На рис. 7.14 показана брага на судне с полуютом.

Описанным способом удобно крепить буксирный трос и на ровнопалубных судах, проводя брагу вокруг комингса кормового трюма. На кнехт следует накладывать такое число шлагов браги, которое допускается его нагрузкой. Оставшаяся часть тягового усилия должна быть передана на комингс грузового люка или на другие прочностные конструкции, расположенные на палубе судна. Трос браги следует брать такой же прочности, как и буксирный, или делать его из нескольких шлагов.

Самым простым способом крепления буксира на буксируемом судне является крепление буксирного троса к двум или одной якорным цепям (рис. 7.15). Такой способ крепления имеет положительные стороны: якорные цепи перетираются не так быстро, как тросы всех видов. Кроме того, крепление за якорные цепи позволяет регулировать длину буксирной линии в довольно широких пределах при помоши брашпиля и стального троса.

Рис.

7.14. Крепление браги за полуют:

/

— буксирный трос; якорная скоба; 3 —

концы браги с огонами; *—• серьги; 5 —

кранцы; А — проводник со скобой

Рис. 7.15. Крепление буксирного троса к якорной цепи:

/—буксирный трос; 2 — якорная скоба; 3—удлиненное звено; 4 — якорная цепь: 5 — скоба; 6 —

. тзльноА трос (свистов); 7 — стопоры якорной цепи

Если нельзя использовать якорные цепи, то приходится заводить браги. Прочный стальной трос с огонами на концах и коушем в середине пропускают через якорные клюзы на палубу, где сквозь огоны продевают прочное бревно (желательно из твердого дерева). Вместо бревна ветви стропа-браги могут быть соединены на палубе также найтовом из растительного или синтетического троса. К коушу крепят буксирный трос. Отклепывание якорей не обязательно, но их надо уложить на палубу, иначе нельзя будет завести ветви браг.

На рис. 7.16 показано устройство браги на судне с полубаком. Левая ветвь браги проходит через левый бортовой клюз, далее идет несколькими шлагами через левый кнехт, затем обновится вокруг грузового люка и ограничивается в середине переднего комингса этого люка. Правая ветвь точно также проходит по правому борту и заканчивается глаголь-гаком. Такая брага позволяет отдавать буксирный трос при помощи глаголь-гака. Чтобы прочность тросов не нарушалась, на углах у грузового люка устанавливают деревянные бруски, а у выхода из бортовых клюзов вывешивают деревянные кранцы. В клюзах тросы браги обертывают матами и парусиной, чтобы предохранить брагу от перетирания. Если судно ровнопалубное, то брага может быть пропущена через бортовые клюзы в районе грузового люка № 1 и также закреплена за кнехты и этот люк.

Рис.

7.16. Брага на судне с полубаком:

1,

2 —

соответственно левая и правая ветви

браги; 3~- клюзы; / — кнехты; 5

—

кранцы; 6

— брусья; 7 — грузовой люк; Я — проводник

Рис. 7.17. Крепление буксирного троса за становой якорь:

/

— буксирный трос; 2

— якорь; 3

— якорная цепь

/

— буксирный трос; 2

— якорь; 3

— якорная цепь

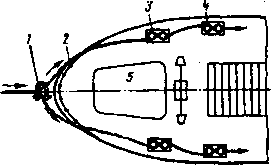

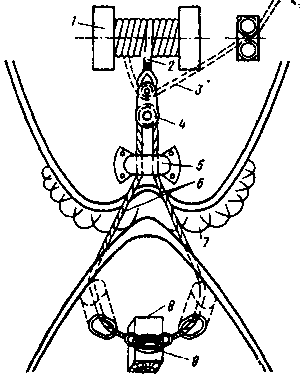

Рис. 7.18. Крепление буксирного троса при буксировке во льду за ледоколом:

/ — буксирная лебедка; 5 —буксирный трос; 3 — вариант крепления буксирного троса; 4 — блок Николаева; 5 — буксирный клюз; 6 — «усы»; 7 — кормовой кранец; в — деревянный брус; 9 — схватка из растительного троса

Возможны и другие способы заводки браги. В скобу, соединяю щую брагу и буксирный канат, вводят оттяжку, с помощью которо можно взять скобу на носовую часть палубы. Иногда целесообразн буксирный канат закрепить непосредственно за якорь (рис. 7.17) Простота такого крепления очевидна. Наличие тяжелого якоря зна чительно улучшает работу буксирной линии.

При плавании во льдах, когда буксируемое судно следует вплот ную к ледоколу, может быть применен способ крепления буксира показанный на рис. 7.18.

Управление судами при буксировке

Буксирный канат закреплен на буксировщике и буксируемом суд не, и караваи начинает двигаться. Этот момент является ответствен ным, так как при движении со значительным ускорением в буксирно линии может возникнуть чрезмерное усилие. Когда буксирный кана начинает обтягиваться, необходимо машину застопорить и в дальней

шем увеличивать скорость понемногу. Полную длину буксирного каната устанавливают по выходе на достаточную глубину. Изменять курс следует плавно, избегая крутых поворотов даже в том случае, если судно развило постоянную скорость.

По достижении судами полной скорости буксировки необходимо осмотреть буксирное устройство. Нагрузка, приложенная к деталям и конструкциям, которые служат для крепления буксирного троса, не должна превышать допустимой. Если буксировка осуществляется на нескольких тросах, необходимо выровнять их натяжения.

У места, где возможна отдача буксирного троса, должен быть инструмент, позволяющий или перерубить буксирный трос, или привести в действие отдающее устройство. Может быть предусмотрено перенесение нагрузки на страховочный трос в случае обрыва основного буксирного троса (рис. 7.19)*. На корме буксирующего и на носу буксируемого судов должна быть установлена вахта для наблюдения за работой буксирного устройства.

Во время буксировки в шторм курс необходимо располагать так, чтобы орбитальное движение обоих судов оставалось в пределах, допустимых данной буксирной линией. Наибольшее влияние орбитального движения обоих судов на усилия в буксирном тросе наблюдается при их следовании против волны или по волне. При плавании курсами, параллельными волнам (лагом к волне), это влияние будет минимальным и будет проявляться в форме рыскания буксируемого судна.

Большое значение имеет соотношение длины волны и расстояния между судами. Рекомендуется иметь такую длину буксирного троса, чтобы и буксируемое, и буксирующее суда одновременно всходили на волну и спускались с нее. При этом разность фаз орбитального движения судов сводится к минимуму.

Все суда, когда они идут на буксире, рыскливы. При буксировке вплотную рыскливости нет, но по мере увеличения расстояния между судами путем удлинения буксирного троса начинается рыскание, которое увеличивается до тех пор, пока буксирный трос не войдет в воду. С этого момента рыскание замедляется. Предотвратить рыскание при помощи руля возможно лишь в том случае, если скорость рыска-

Рис.

7.19. Основной и страховочный буксирные

тросы

кия позволяет рулевому удерживать судно на курсе. Необходимо помнить следующее: чем больше скорость буксировки, тем больше рыскает буксируемое судно; чем короче буксирный трос, тем порывистее рыскание; чем длиннее буксирный трос, тем дальше отходит буксируемое судно от курса, но рыскание теряет свою порывистость и позволяет рулевому держать судно на курсе.

Увеличение расхождения до требуемого значения может быть осуществлено уменьшением скорости буксировки. Однако такое уменьшение лимитируется управляемостью обоих судов, так как их управляемость будет падать с уменьшением скорости движения.

Поворот на некоторый угол относительно направления бега волн приводит иногда к увеличению бортовой качки, которая может стать нежелательной, например, из-за риска потерять палубный груз, но уменьшить скорость не всегда можно, так как это грозит потерей управляемости. Поэтому иногда приходится одновременно применять оба способа маневрирования, т. е. изменять курс относительно бега волн и вместе с тем уменьшать скорость.

В пути следования необходимо идти по кильватерной струе буксировщика, а при изменении курса следует держаться ее наружной j кромки. При этом необходимо избегать резких поворотов. Вахта на ] буксируемом судне должна внимательно следить за действиями букси- ] ровщика, так как может возникнуть необходимость в остановке буксирующего судна,-движении его задним ходом, отдаче буксирного кана-1 та. В случае остановки буксировщика на буксируемом судне рулем | надо править так, чтобы исключить возможность навала. При дви-1 жении в прибрежном районе в случае большого провеса длинной бук-1 сирной линии может возникнуть необходимость в уменьшении ее дли-] ны, чтобы тросы не цеплялись за грунт.

Укорачивание буксирной линии в общем случае — работа трудоемкая. Крепление за якорную цепь до некоторой степени облегчает эту! работу на буксируемом судне. Работа на корме буксировщика сильно! затрудняется тем, что там зачастую не имеется достаточно мощных! подъемных механизмов.

При временных остановках на большой глубине необходимо иметь] в виду, что при длинном и тяжелом буксирном тросе возможны ебли-| жения судов под действием веса буксирной линии. Вынужденная ос-, тановка на больших глубинах почти всегда заставляет отдавать бук-i сирный трос на буксировщике или буксируемом судне. В таком слу-| чае возникают трудности по выбиранию буксирного троса. Вообще масса буксирной линии должна быть такой, чтобы ее можно было вьН брать имеющимися судовыми средствами. Все рассмотренные вопро-1 сы легко и просто разрешаются при наличии на судне автоматической] буксирной лебедки регулируемого натяжения.

Во время буксировки судов большое значение имеет поддержание связи между ними. Связь эта может быть осуществлена по радио, ра*| диотелефону, при помощи света, семафором и флагами Междунярод| ного свода сигналов.

Подходя к месту отдачи буксирного троса, оба судна постепенна сбавляют скорость. Отдача может быть осуществлена как буксирую| щим, так и буксируемым судном в зависимости от того, какому и| этих судов удобнее выбирать буксирный трос.

Обычно отдача троса происходит там, где глубина позволяет бук| спрному тросу лечь на грунт. В этих случаях отдача буксирной линий вполне безопасна, так как трос находится на грунте и выбрать его нетрудно. ~

Если буксирный трос приводится отдавать на больших глубинах, *ту операцию следует рсуществлять на малом ходу во избежание опасного сближения судов из-за провисания буксирного троса. В этом случае отдают трос на буксировщике, чтобы он не оказался намотанным на гребные винты.

При закреплении буксирного троса за якорную цепь буксируемое судно сначала выбирает ее брашпилем, после чего отдают трос и начинают выбирать его, используя лебедки. Отдача буксирного троса на буксировщике должна быть произведена тогда, когда масса оставшейся части буксирного троса будет такой, что подъемные устройства буксируемого судна смогут выбрать его из воды.

Если аварийное судно после его спасения оказалось достаточно мореходным и на нем имеется экипаж, то подача буксирного троса на него ничем не будет отличаться от подобной операции для судов, не имеющих собственного хода.

Подача буксирного троса значительно осложняется, когда поврежденное судно покинуто экипажем. В этом случае на такое судно необходимо предварительно высадить людей с судна-спасателя, а затем уже подавать буксирный трос. Людей посылают к покинутому судну на шлюпке.

При благоприятных условиях погоды возможна их высадка непосредственно с судна на судно.

Если поврежденное судно имеет большой дифферент на нос или в носовых отсеках у него пробоина, которую невозможно заделать, то лучше буксировать аварийное судно кормой вперед, чтобы избежать дополнительного давления на его поперечные переборки.

При буксировке поврежденных судов, лишенных возможности использовать свое рулевое устройство, надо учитывать их рыскливость. Все буксируемые суда обладают плохой устойчивостью на курсе. Рыскливость зависит от: направления ветра и волн относительно курса буксируемого судна; осадки, высоты надводного борта и расположения верхних сооружений буксируемого судна; дифферента; крена; каких-либо подводных выступающих частей (что может быть вызвано повреждением корпуса). Рыскливость, обусловленная действием ветра и волны, может быть уменьшена только изменением курса и скорости буксировки. Судно, имеющее большую осадку, будет меньше рыскать, чем судно порожнем. Судно с дифферентом на корму более устойчиво на курсе, чем судно с дифферентом на нос. Поэтому суда с большим дифферентом на нос, который нельзя выровнять, лучше буксировать на корму. Все эти факторы могут действовать как раздельно, так и совместно.

Для уменьшения рыскливости буксируемого судна увеличивают дифферент на корму и располагают точки крепления буксирного троса как можно далыце вперед от центра тяжести судна. Эти меры основаны на результатах теоретического исследования устойчивости буксируемого судна на курсе.

Допустим, судно А буксируется судном В (рис. 7.20). В положении I к судну А приложены сила FTn равная тяге на гаке буксирующего судна В, и сила R, равная сопротивлению воды движению судна А. Обе эти силы равны и противоположны по направлению.

В положении II, когда судно А повернулось вокруг оси, проходящей через центр тяжести судна G, на угол а, к нему приложены си-

Рис. 7.20. Рыскание буксируемого судна

ла Fг и равнодействующая гидромеханических сил R при условии отсутствия ветра (это касается и дальнейших рассуждений). Сила Fr может быть разложена на составляющие Fx и Fy, а сила R — на составляющие Rу и Ry. Сила Fy дает момент, стремящийся повернуть судно обратно на курс. Сила Rv дает момент, стремящийся увеличить угол поворота а, т. е. угол рыскания. Момент силы Fy является полезным, и его необходимо увеличить. Для этого точка А, в которой кре* пится буксир, должна быть расположена как можно дальше от центра тяжести судна, т. е. от точки G. Момент силы Ry — вредный, поэтому его следует уменьшать.

Приближая точку N, в которой приложена сила /?, к точке G, уменьшаем плечо b, а следовательно, и момент силы Ry. Увеличение дифферента на корму смещает точку N в сторону центра тяжести судна.

Устойчивое движение буксируемого судна на курсе может быть достигнуто созданием за его кормой тормозящего устройства, которое затрудняет рыскание. Эти устройства, как правило, значительно увеличивают сопротивление буксированию, однако иногда без них обойтись нельзя. Подобным тормозящим устройством может быть выпущенная за корму на прочном тросе якорная цепь (1—2 смычки) или стальная грузовая сетка, наполненная кранцами или бухтами старого троса.

Какое бы устройство не было применено в каждом конкретном случае, оно должно быть такой массы, чтобы его можно было поднять на палубу подъемными средствами буксируемого судна, если они в исправности, или средствами буксировщика.

На одновинтовом судне застопоренный винт является тормозящим средством, в связи с чем он способствует устойчивости движения судна на буксире. Поэтому гребной винт буксируемого судна следует держать застопоренным, не позволяя ему вращаться, хотя это сильно увеличивает сопротивление буксировке.

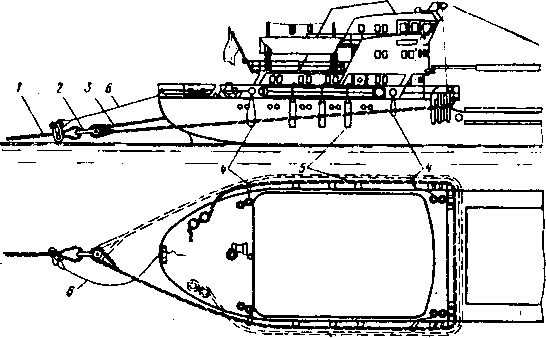

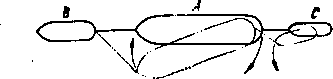

Если в распоряжении имеются 2 судна-спасателя, то одно из них берет на буксир буксируемое судно, а последнее в свою очередь — второй буксир-спасатель (рис. 7.21). Пусть В—первое судно-спаса*

Рис. 7.21. Буксировка аварийного судна двумя буксирами-спасателями

тель, А — буксируемое судно и С — второе судно-спасатель. Судно С, работая своей машиной, будет сдерживать боковые движения судна Л, уменьшая его рыскание. Если судно А сильно рыскнуло, то судно С, дав нужный ход своей машине, может на натянутом буксирном тросе повернуть корму судна А в требуемое направление.

Контрольные вопросы. 1. Какие бывают виды морских буксировок? 2. Как рассчитывают буксирную линию? 3. Как рассчитывают скорость буксировки и прочность буксирной линии? 4. Какие бывают буксирные линии? 5. Какие бывают способы крепления буксирных тросов?