- •Глава 1 Биологические основы психики

- •Мозг и психические процессы

- •Краткое описание строения нервной системы

- •Клетки мозга

- •Нейроны

- •21 Глия

- •Передача информации в цнс

- •Синаптическая передача информации

- •Медиаторы

- •Функции нейрона

- •Типы нервных волокон

- •Глава 2 Методы получения психофизиологической информации

- •Регистрация психофизиологических параметров

- •Электроэнцефалограмма и методы ее регистрации

- •Регистрация импульсной активности нервных клеток

- •Регистрация вызванных потенциалов мозга человека и потенциалов, связанных с событиями

- •Оценка локального кровотока мозга

- •Томографические методы

- •Компьютерная томография

- •Позитронно-эмиссионная томография (пэт)

- •Визуализация строения мозга с помощью метода ядерно-магнитного резонанса

- •Реоэнцефалография

- •Электромиография

- •Электроокулография

- •Кожно -гальваническая реакция

- •Ассоциативный эксперимент как инструмент анализа психических явлений

- •Глава 3 Психофизиологические механизмы адаптивного поведения

- •Определение адаптации

- •Общий адаптационный синдром

- •Стадии развития стресса

- •Особенности острого и хронического стресса

- •Индивидуальные особенности реагирования людей на стресс

- •Выученная беспомощность

- •Эмоциональной информации

- •Механизмы иммунодепрессии, обусловленной стрессом

- •Центральная регуляция стрессовых реакций

- •Центральные механизмы адаптации

- •Роль функциональной асимметрии мозга в процессе адаптации

- •Срыв процесса адаптации и незавершенная адаптация

- •Психофизиология труда, связанная с постоянными процессами адаптации

- •Глава 4 Функциональная асимметрия мозга

- •Типы асимметрий

- •История исследований функциональной асимметрии мозга

- •Морфологическая асимметрия полушарий мозга

- •Биохимия и асимметрия полушарий головного мозга

- •Клинические данные о функциональной неравнозначности полушарий

- •Методы исследования функциональной асимметрии мозга

- •Исследования функциональной специализации полушарий мозга в норме

- •Специализация левого и правого полушарий

- •Совместная деятельность полушарий мозга

- •Леворукость и праворукость

- •Происхождение леворукости

- •Обучение и специализация полушарий

- •Рукость и функциональная асимметрия мозга

- •Возрастные особенности становления рукости

- •Глава 5 Психофизиология восприятия

- •Организация систем восприятия

- •Сенсорные системы

- •126 Зрительное восприятие

- •Сетчатка и ее функции

- •132 Передача информации из глаза в мозг

- •Анализ зрительной информации

- •Стабилизация изображения на сетчатке

- •Константность восприятия

- •Видеоэкология и агрессивная городская среда

- •Глава 6 Психофизиология восприятия (продолжение)

- •Анатомия среднего и внутреннего уха

- •Центральная часть слухового анализатора

- •Восприятие высоты тона

- •158 Локализация источника звука

- •Костная проводимость

- •Вестибулярный аппарат

- •Вестибулярная система

- •Передача информации в центральную нервную систему

- •162 Вкусовое восприятие

- •Вкусовые стимулы

- •Рецепторы вкуса

- •Проводящая система вкусовых ощущений

- •. Обонятельное восприятие

- •Вещества, вызывающие запах

- •Структура обонятельной системы

- •Соматосенсорная и висцеральная системы

- •Строение кожи и ее рецепторов

- •Восприятие температуры

- •Болевая (ноцицептивная) чувствительность

- •Пути передачи соматосенсорной информации в мозг

- •Глава 7 Психофизиология движения

- •179 Строение и функции мышечного аппарата

- •Рефлекторный контроль движения

- •Моносинаптический рефлекс

- •Полисинаптический рефлекс

- •Нервные пути, участвующие в реализации двигательной активности

- •Роль базальных ганглиев в регуляции движения

- •Роль мозжечка и ретикулярной формации в управлении движением

- •Роль лобной и теменной коры мозга в управлении движением

- •Иерархичность управления движением

- •Соотношение произвольной и непроизвольной регуляции движений

- •Глава 8 Психофизиология бодрствования

- •Состояние бодрствования

- •Цикл сон — бодрствование

- •Уровни активации и эффективность психических процессов

- •204 Роль ретикулярной формации среднего мозга в формировании состояния бодрствования

- •Роль других структур в регуляции бодрствования

- •Использование теории хаоса для описания состояния человека

- •Глава 9 Психофизиология сна

- •Сон как особое состояние сознания

- •Стадии медленного сна

- •Парадоксальный сон

- •Позы спящих людей

- •Нейронные структуры, ответственные за развитие стадий сна

- •Периодичность стадий сна

- •Влияние состояния человека на рисунок сна

- •Память и сон

- •Возрастные особенности сна Депривация сна

- •Особенности сна у животных

- •Гипотезы, объясняющие причины сна

- •Нарушения сна

- •Глава 10 Психофизиология внимания

- •Определение внимания и его виды

- •Модель внимания Бродбента и ее экспериментальная проверка

- •Внимание и функциональное состояние мозга

- •Структуры мозга, включенные в регуляцию потока сигналов

- •Роль левого и правого полушарий мозга в процессе внимания

- •Внимание и ориентировочный рефлекс

- •Нервная модель стимула

- •Глава 11 Психофизиология неосознаваемых процессов

- •Неосознаваемые содержания психики

- •Требования к исследованию неосознаваемых психических явлений

- •253 Неоднозначность осознанного отчета и неосознанного ответа при восприятии эмоциональной информации

- •Перцептивная гипотеза

- •Выявление перцептивной защиты

- •Выработка условных рефлексов на неосознаваемом уровне

- •Прайминг

- •Психофизиология восприятия эмоциональных слов

- •262 Психофизиология бессознательного

- •Глава 12 Психофизиология осознанных процессов

- •Зрительное осознание

- •Локализация сознания

- •Роль речи в осознании

- •Функциональная асимметрия и сознание

- •Сознание как информационный синтез

- •Иерархическая модель гештальта

- •Глава 13 Психофизиология эмоций

- •Врожденность эмоциональной экспрессии

- •Соответствие физиологических изменений психологическим переживаниям

- •Механизмы возникновения эмоций

- •Эмоции и функциональная асимметрия мозга

- •Информационная теория эмоций

- •Нейрональная основа эмоциональной коммуникации

- •Агрессия

- •Глава 14

- •Процесс мышления

- •Определение интеллекта

- •316 Проблемы оценки интеллекта

- •Психофизиологические корреляты мыслительного процесса

- •Анализ нейронной активности в процессе мышления

- •Ээг и томографические исследования мыслительной деятельности

- •Связанные с событием потенциалы

- •Факторы, определяющие развитие интеллекта

- •Креативность

- •Глава 15 Психофизиология памяти и научения

- •Энграмма и способы ее формирования

- •332 Нейронные механизмы рабочей (оперативной) памяти

- •Поиск структур, ответственных за долговременное хранение информации

- •Особенности формирования эксплицитной памяти

- •341 Психофизиологические механизмы имплицитной памяти

- •Классический условный рефлекс

- •Оперантное обусловливание

- •Влияние эмоциональной значимости информации на память

- •Глава 16 Речь

- •Эволюционный смысл появления речевого общения

- •Функциональная асимметрия и речь

- •Процесс произнесения слов

- •Значение слова с точки зрения психофизиологии

- •Роль лимбических структур в порождении речи

- •Глава 17

- •П. Рубенс. Адам и Ева

- •Психофизиология пола

- •Биологический смысл половых различий

- •Закономерности половой дифференцировки в онтогенезе

- •Механизмы детерминации пола в пренатальный период

- •385 Половая дифференцировка мозга

- •Половая дифференцировка после рождения

- •Репродуктивный цикл

- •Нервный контроль сексуального поведения

- •Особенности сексуального поведения животных

- •Особенности сексуального поведения человека

- •Феромоны и их влияние на сексуальное поведение

- •Воздействие половых гормонов у человека

- •Психофизиологические причины измененного сексуального поведения

- •Половые различия познавательных процессов

- •Половые различия в приспособлении к среде

- •Глава 18 Психофизиологические механизмы старения

- •Спутники старости

- •Возрастные изменения мозговой ткани

- •Возрастные изменения ненейрональной мозговой ткани

- •Старение днк

- •Когнитивные функции в возрасте инволюции

- •Болезнь Альцгеймера

- •418 Механизмы замедления старения

- •Глава 19 Психофизиологические механизмы аддиктивного поведения

- •Роль дофаминергических структур в механизме подкрепления

- •Функционирование системы подкрепления

- •Участие дофамина в пластических перестройках при инструментальном обусловливании

- •Наркотическая аддикция

- •Наркотики и дофаминергическая система

- •Алкогольная аддикция

- •Сексуальная аддикция

- •Любовная аддикция

- •Алиментарная аддикция

- •Зависимость от работы (работоголия)

- •Зависимость от игры (гэмблинг)

- •Кибераддикция

- •1Игростриарная система дофаминергических волокон

- •Глава 20 Паранатальная психофизиология

- •Особенности развития человека в раннем онтогенезе

- •Психофизиологические изменения во время беременности

- •Нервная

- •Пластинка

- •Слуховая плэкода.

- •Зачаток сердца

- •Влияние состояния матери на плод

- •Пренатальное развитие цнс

- •Перинатальный период

- •“Si-Психофизиологическая готовность к материнству

- •Морфофункциональные изменения в цнс в постнатальный период

- •473 Критические периоды постнатального развития

- •Физиологические обоснования наличия критических периодов

Стабилизация изображения на сетчатке

Глаз человека непрерывно движется. Это ведет к постоянному перемещению изображения объекта по сетчатке. Движения связаны с необходимостью помещать изображение в центральную ямку, где острота зрения максимальна, и потребностью постепенно сдвигать его, чтобы за счет активации новых рецепторов сохранить изображение. Именно поэтому, когда изобра-

жение постепенно уходит с середины центральной ямки, оно вновь возвращается туда быстрым скачком глазного яблока (саккадой). На этот “дрейф” накладывается тремор — дрожание с частотой 150 циклов в секунду и амплитудой, равной примерно 0,5 диаметра колбочки (рис. 5.24).

Попытки стабилизировать изображение на сетчатке с помощью специальной техники приводили к постепенному побледнению, а затем и полному его исчезновению (Притчард, 1974). Эти эксперименты подтверждают предположение, что попадание изображения на одни и те же рецепторы ведет к прекращению импульсации в волокнах зрительного нерва Однако через некоторое время образ вновь возникает, но уже фрагментарно, и появление того или иного фрагмента зависит от его значимости. Например, лицо человека всегда исчезает осмысленными частями, тогда как абстрактный рисунок появляется вновь в самых разнообразных сочетаниях. Этот феномен объясняют основные концепции зрительного восприятия. Одна предполагает, что для реализации врожденной способности к восприятию необходим опыт, поскольку тот или иной образ воспринимается в результате комбинации в мозге отдельных следов, образовавшихся там ранее и соответствующих различным уже усвоенным элементам. Другая, “гештальт”-теория, предполагает врожденную способность к целостному восприятию. Согласно ей образ сразу воспринимается без какого-то синтеза его частей, благодаря способности мозга воспринимать форму, целостность, организацию без предварительного опыта (Притчард, 1974).

Кроме непроизвольных движений глаз существуют их произвольные движения. В отличие от других органов чувств глаза очень активны. Наружные глазные мышцы нацеливают глаза на интересующие человека объекты, помещая их изображение в центральную ямку (Нотон, Старк, 1974)

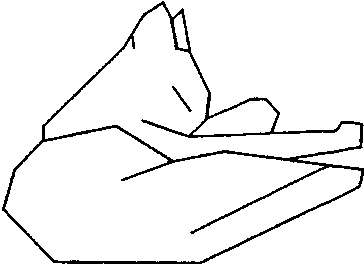

Рис 5 24 Как показал Ф Эттнив, при зрительном узнавании важными признаками служат кр>тые изгибы линий Он выделил в изображении спящей кошки 38 точек наибольшей кривизны и соединил их прямыми линиями, устранив таким образом все остальные изгибы Полученное изображение легко распознается, по-видимому, при зрительном восприятии резкие искривления линий доставляют мозгу очень ценную информацию (Притчард, 1974)

Процессы зрительного обучения и распознавания связаны с постоянным сопоставлением воспринятого материала и извлеченной из памяти информацией. Система памяти в мозге содержит внутреннее отображение каждого распознаваемого объекта (нейронные ансамбли, которые возбудились при его первоначальном восприятии). Зрительное обучение, или ознакомление с объектом, — это и есть процесс построения такого внутреннего отображения. Узнавание предмета при его повторном предъявлении происходит путем сличения его с соответствующим следом, хранящимся в памяти (Нотон, Старк, 1974).

142

143

Рис. 5.25. Как показал Ф Эттнив, при зрительном узнавании важными признаками служат крутые изгибы линий (Притчард, 1974).

Изображения

на сетчатке, имеющие разные угловые

размеры (например, закрытая

и открытая дверь), порождают восприятия,

в которых размеры объектов

сохраняются. Правило константности

величины состоит в том, что при

данных размерах изображения на сетчатке

величина объекта растет с увеличением

расстояния до него.

Впечатление

глубины, т. е. восприятие одного предмета

впереди или позади

другого, может возникать при различных

условиях стимуляции. Одним из них

является диспаратность

изображений

на сетчатке (результат геометрических

отношений между лучами света, полученными

от объекта каждым глазом).

Изображение объекта в этом случае на

обеих сетчатках несколько отличается

по величине, форме и положению. Когда

один из двух предметов

находится дальше, а другой ближе,

горизонтальное расстояние между их

изображениями

на правой и левой сетчатках будет

различным. Степень та-

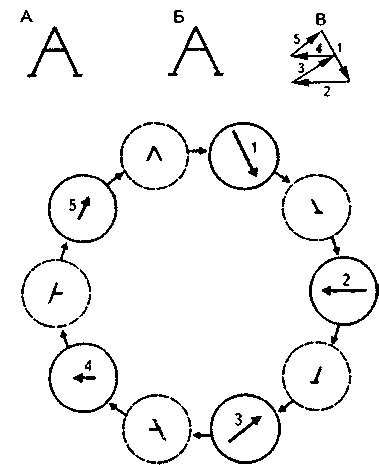

Рис. 5. 26 При осмотре какого-либо объекта в движениях глаз обнаруживаются определенные закономерности. В одном из опытов А. Ярбуса тест-объектом служила фотография скульптуры Нефертити. При анализе записи движений глаз испытуемого создается впечатление, что путь движения взора образует довольно правильные циклы, а не пересекает фигуру в различных случайных направлениях (Физиология зрения, 1992).

Исследование процесса фиксации взгляда на зрительном изображении привело к выводу, что наиболее информативными частями контуров рисунков являются углы и крутые изгибы. В 1954 г. Ф. Эттнив показал это на фигуре, полученной отбором 38 точек наибольшей кривизны в рисунке спящей кошки, соединив их прямыми линиями. Такое изображение легко распознается (рис. 5.25). Запись электрической активности коры человека показала наличие и детекторов углов (Нотой, Старк, 1974).

А.Л. Ярбус (Физиология зрения, 1992) зафиксировал перемещение взора испытуемого при разглядывании фотографии скульптуры Нефертити. Линии, отражающие саккадические движения глаз, образуют широкие полосы, идущие от одной части изображения к другой, но не пересекающие его во всех возможных направлениях. Виден ряд циклов, в каждом из которых взгляд останавливается на главных элементах скульптуры (рис. 5.26).

Д. Нотой и Л. Старк разработали гипотезу о механизме зрительного восприятия, позволяющую предсказать и объяснить регулярность движения глаз. Они показали, что при рассмотрении изображения глаза обегали определенный путь, который был назван путем сканирования. Внутреннее отображение

Рис. 5.27. “Кольцо признаков” — предполагаемая схема организации внутреннего отображения объекта. Объект (А) распознается по его главным элементам, или признакам (Б) и представлен ими в памяти вместе с движениями глаз, составлявшими путь обхода (В) при ознакомлении с данным объектом Таким образом, кольцо состоит из следов сенсорной памяти (пунктирные кружки), в которых записаны сами признаки, и следов двигательной памяти (сплошные кружки), содержащих информацию о движениях глаз от одного признака к другому (Нотой, Старк, 1974).

объекта в системе памяти представляет собой совокупность признаков. Эти признаки организованы в структуру, которую можно назвать кольцом признаков (рис. 5.27). Такое кольцо состоит из цепи чередующихся следов сенсорной и моторной памяти, в каждом звене которой регистрируется какой-нибудь признак объекта и движение глаз, необходимое для перехода к фиксации следующего признака. Это кольцо закрепляет определенную последовательность признаков и движений глаз, соответствующую пути обхода данного объекта.

Согласно данной гипотезе, при первом осмотре объекта испытуемый как бы ощупывает его взглядом и вырабатывает для него путь сканирования. В это время у него образуются следы памяти, составляющие кольцо признаков, в котором записана как сенсорная, так и моторная активность нейронов. Когда он потом вновь встречается с тем же объектом, то узнает его, сличая с кольцом признаков, которое и является внутренним отображением этого объекта в памяти.