Воскобойников_тысячелетнее царство

.pdfСвобода и правда в средневековом искусстве |

|

|

Нас эта видимая терминологическая неясность тоже мо-

жет сильно запутать. В средневековой Европе не было такого времени, когда повсюду главенствовал бы единый стиль, который мы могли бы с полной основательностью обозначить одним из привычных названий: Германия, например, в первой половине XIII в. продолжала строить монументальные романские базилики, не завидуя великим готическим стройкам Северной Франции, видимо, потому что приверженность старому стилю ассоциировалась с верностью имперской традиции. Когда в 1248 г. кельнский архиепископ Конрад Хохштаденский заложил новый храм в стиле парижской Сент-Шапель, это должно было выглядеть как знак не только «художественной», но и политической воли, как сознательный антиимперский манифест могущественного прелата. Не случайно при обряде закладки присутствовал антикороль Вильгельм Голландский, избранный после отлучения и низложения Фридриха II на I Лионском соборе 1245 г. Если же вернуться далеко назад, стрельчатая арка около 1100 г. активно участвует в формировании внутреннего пространства Даремского собора в Северной Англии, классического памятника романского зодчества. Готические соборы трактуют как царство света, льющегося

через огромные оконные проемы, но сохранившийся трансепт романской базилики Клюни III свидетельствует о том, что ни готические мастера, ни Сугерий не изобрели архитектурной «метафизики света».

Жизнь стилей, как и жизнь форм, при всем желании некоторых историков не вписывается в постулаты дарвиновского «Происхождения видов». Они сосуществуют, противоборствуют, влияют друг на друга, кочуют из страны в страну, неся с собой вложенные в них общедуховные, культурные и политические ценности (128; 1, vol. 1, 156–170). В этом одна из характернейших и интереснейших особенностей жизни средневекового искусства: оно руководствовалось универсальными — христианскими — задачами, служило универсалистскому институту — Церкви, но язык его представлял

|

Тысячелетнее царство |

|

собой бесчисленное множество «диалектов». Некоторые из

этих «диалектов», например скульптурные школы Бургундии, Лангедока, Прованса, Оверни, Сентонжа во Франции или нижнего Арно в Тоскане, Апулии, Кампании, Рейна, зачастую существовали совсем недолго, не выйдя за рамки одного-двух поколений мастеров, на небольшой территории, оставляли после себя несколько шедевров, несколько памятников второго порядка, но никакой долговечной традиции на месте. Однако благодаря всеобщности тем, идей, художественных задач развитие искусства никогда не прекращалось, а шло чередой «ренессансов». Для понимания этого общего развития — не только искусства, но и всей культуры — важен каждый фрагмент.

Без хронологии, без ярлыков, без «эпох», «школ», «стилей» мы рискуем превратить предмет нашего исследования в безликое и безвременное море фактов, а искомого исторического человека с его мировоззрением и исторически уникальной художественной волей — в ветхозаветного Адама, в Человека вообще. Мы должны работать над созданием такого представления об историческом времени, которое сложилось бы в систему различных временных координат, в систему, где инер-

ция одной сферы может сопровождаться и компенсироваться динамикой и достижениями в другой. В истории средневекового искусства, как и любого иного, бывали эпохи напряженных исканий и эпохи с относительно вялой фантазией, со слабо выраженной способностью к развитию и самообновлению. Внутри одной страны и внутри одного художественного периода разные техники искусства развивались разными темпами: например, донормандская Англия около 1000 г. обладала гениальными художниками-миниатюристами, но ее церковное зодчество того времени не оставило ничего примечательного. Тотальная история культуры должна вырабатывать периодизации не догматические, а более нюансированные и сложные, чем те, к которым привыкли историки, с одной стороны, и историки искусства, с другой.

Свобода и правда в средневековом искусстве |

|

|

Наряду с этой аксиомой об относительности привычных

ярлыков и освященных традицией периодизаций важнейшей предпосылкой объективного взгляда на Средневековье должен быть отказ от еще не изжитых представлений о тысячелетней стагнации, повторяемости искусства и церковном диктате как институциональной основе художественной деятельности рассматриваемого периода. Напротив, следует констатировать вариативность и удивительную изобретательность средневекового искусства в целом, а у средневекового художника нельзя отнимать его свободу, но следует разобраться в особенностях этой свободы как в зодчестве (204, 221–262), так

ив других видах искусства (9). Этот постулат относится не только к Средневековью: наличие в обществе главенствующей идеологии или религии не обусловливает культурный застой,

инаоборот — отсутствие идеологического давления со стороны государственных или иных институтов власти, видимая свобода общества могут сопровождаться упадком или отсутствием культурной деятельности.

Искусство, религия и Церковь

В эпоху главенства христианской религии искусство действительно формально служило Церкви, оплоту этой религии, решало те же мировоззренческие задачи, которые она ставила перед обществом, но пользовалось при этом собственными выразительными средствами. Поэтому не следует путать художественные и религиозные задачи. Ни в одной из своих техник, будь то архитектура, скульптура, мелкая пластика, монументальная или книжная живопись, витраж или иконопись, средневековое искусство не было просто иллюстрацией каких-либо доктрин — религиозных, политических, философских или иных. Но самой своей свободой и изобретательностью, богатством выразительных средств и индивидуальным мастерством художник помогал эти доктрины вырабатывать. Симптоматично, что кодификатор западной,

|

Тысячелетнее царство |

|

т.е. латиноязычной, литургической практики, человек, обла-

давший несомненным эстетическим чутьем, епископ Гильом Дуранд (XIII в.) в монументальном Rationale цитирует «Послания» Горация:

Знаю: все смеют поэт с живописцем — и все им возможно, Что захотят.

«Наука поэзии». Ст. 9 (пер. М. Дмитриева)

И поясняет, что «различные истории Ветхого и Нового Заветов художники изображают по своему усмотрению».

Так рассуждали многие: еще при Карле Великом придворные богословы и интеллектуалы, полемизируя с греками, только что восстановившими тогда иконопочитание, в «Карловых книгах» констатировали большую формальную свободу художников. И это несмотря на то, что набор тем для художественного отображения был достаточно ограничен. Дадим слово критику этой свободы, английскому цистерцианцу (возможно, Адаму Дорскому), духовному наследнику Бернарда. Возмущаясь «вседозволенностью» художников (и, расширительно говоря, всех, кто творил), он написал около 1200 г.

интересную дидактическую поэму под симптоматичным названием «Pictor in carmine». Формально это название можно перевести как «художник в стихах», но, может быть, и «стихи в назидание художнику». Как бы то ни было, очевидна отсылка к Горациевой же максиме «ut pictura poesis» («поэзия как живопись», «Наука поэзии», ст. 361). Собственно поэзии здесь как таковой нет, а «метр» выражен довольно своеобразно: в рукописях мы видим выделенные красным цветом и вынесенные на поля короткие отрывки евангельских текстов, отсылающие к конкретным сценам, а к этим рубрикам (слово,

восходящее собственно к средневековой практике письма) буквально привязаны — с помощью линий — ветхозаветные эпизоды, лаконично обозначенные такими же короткими фразами. Эти «конкорданции» были рассчитаны на людей,

Свобода и правда в средневековом искусстве |

|

|

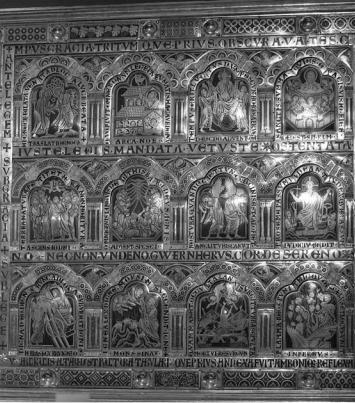

Илл. 81. Сцены Ветхого и Нового Заветов. Николай Верденский. «Верденский алтарь». 1181 г. Аббатство Клостернойбург, Австрия

отлично знавших Писание, а «поэтическая» форма использована традиционно в дидактических целях, для упрощения запоминания и быстрого освоения художником такой вполне традиционной для экзегезы типологии. Судя по тому, что рукописи сохранились в соборных библиотеках Дарема, Хере-

форда и Вустера, пособие оказалось востребованным, хотя и фиксировало давно известную практику: великолепный «Верденский алтарь» 1181 г., хранящийся сейчас в австрийском Клостернойбурге, характерный тому пример (илл. 81).

|

Тысячелетнее царство |

|

Однако намного интереснее для понимания того, как мо-

нашество и часть церковных авторитетов смотрели на работу художников, небольшая, но красноречивая авторская преамбула, объясняющая цели и задачи поэмы.

Скорбя о том, что в святилищах Божьих чаще встречаешь всякие нелепицы и уродство, чем благолепие, я решил по мере возможности дать уму и зрению верующих более достойную и полезную пищу. Поскольку взор нашего современника пленяется всякой чепухой и вообще мирскими безделицами и никчемную живопись из нынешних церквей просто так не убрать, я думаю, что в кафедральных и приходских храмах, где происходят публичные богослужения, можно стерпеть присутствие таких изображений, которые радуют верующих и, словно книги для мирян, раскрывают простецам божественные смыслы, а людей образованных наставляют в любви к Писанию. Приведем лишь несколько примеров. И впрямь, что достойнее, что полезнее: разглядывать над божьими алтарями двуглавых орлов, львов в четыре туловища, но об одной голове, кентавровстрельцов, разбушевавшихся акефалов, хитроумную логическую химеру, басни про развлечения лисы и петуха, играющих на флейтах обезьян и Боэциева осла с лирой4? Или все-таки деяния праотцев, обряды, установленные Законом, решения судей, образцовые подвиги царей, битвы пророков, триумфы Маккавеев, дела Господа Спасителя и в блеске раскрывшиеся таинства Евангелия?! Неужели содержание Ветхого и Нового Заветов столь скудно, что нам приходится оставлять без внимания достойное и полезное и разбрасываться, как говорится, своими талантами по мелочам?! Вся эта обманчивая фантасмагория — от нечестивой гордыни художников: Церкви давно следовало положить ей предел, но, как видно, она ее принимает и, как ни печально, поддерживает.

4Греческая поговорка про осла перед лирой приводится Боэцием

в«Утешении философией». I, 4.

Свобода и правда в средневековом искусстве |

|

|

Так вот, чтобы унять эту вседозволенность художников, или, скорее, чтобы научить их, что изображать в церквях, где изображения возможны, я выписал попарно свидетельства о событиях Ветхого и Нового Заветов, сверху помещая дистихи, кратко разъясняющие ветхозаветную историю и соединяющие ее с историей новозаветной. По просьбам некоторых я объединил все это в главы: так, под одним заголовком объединены разные двустишия, и если какой-то сюжет в одном раскрыт слишком кратко, то в следующих читатель найдет достаточно материала. Дистихи посвящены в основном Ветхому Завету, потому что Новый Завет более привычен и хорошо известен, для него достаточно упомянуть имена действующих лиц. Я не намереваюсь указывать тем, кто за это отвечает, что именно изображать в церквях — пусть сами решают, по своему усмотрению, как подсказывает им чутье. Главное, чтобы искали они Христовой славы, а не своей, и тогда воздаст Он им хвалу не только из уст младенцев сосущих, но, даже если молокососы будут молчать, камни возопиют и заговорит стена, украшенная свидетельствами величия Божия. Мне уже приходилось во многих храмах приводить в достойный вид уже начатые росписи и исправлять преступную суетность вещами возвышенными.

Мы уже не раз говорили, что Библия была Книгой для всех сфер жизни, она же стала и каноном для искусства. Однако художник никогда не примется выражать художественно то, что такому выражению недоступно. Поэтому привязанность средневекового христианского искусства к заранее заданным формулам, его общеизвестная «каноничность» не являются доказательством какой-либо однообразности. Всякая религия и всякая наука с подозрением относятся к фантазии, средневековое христианство в частности. Но история искусства пока-

зывает, что фантазия художников не только «терпелась» Церковью, но и была ею полностью принята. А как иначе? Книга Бытия говорит, например, что Каин, обидевшись на Бога, восстал «на Авеля, брата своего, и убил его» (Быт. 4, 8). Но как?

|

Тысячелетнее царство |

|

Илл. 82. Капитель. Церковь Сен-Пьер д’Ольне. Приморская Шаранта. 1-я пол. XII в.

Каким оружием? Христианские художники часто давали ему в руки серп — ведь он, в отличие от брата-пастуха, был земледельцем, — реже камень (в Византии), иногда дубину. Иногда Каин управлялся с братом голыми руками. Но на Британских островах еще в раннее Средневековье появилась челюстная кость, что можно было бы считать местным курьезом, если

бы в позднее Средневековье мы не встречали ее в столь перворазрядных памятниках, как, например, «Гентский алтарь»! Возможно, сработала какая-то ассоциация греха со звериной злобой, как считает Мейер Шапиро (129, 249–265). Но у кого именно? Когда? В каких обстоятельствах? Подобным примерам несть числа, и они показывают, что «простое» типологическое сополагание библейских историй, кодифицированное английским цистерцианцем, было удобным пособием, но лишь одним из возможных путей решения художественных и дидактических задач, встававших перед художниками и заказчиками.

Мы действительно легко найдем орлов, кентавров и даже слонов в непосредственной близости от алтаря во многих романских церквях, особенно во Франции (илл. 82–83). Выразительный бестиарий подобных капителей стал чуть ли

Илл. 83. Капитель. Галерея хора, церковь Сент-Остремуан. Иссуар. Овернь. Сер. XII в.

|

Тысячелетнее царство |

|

не хрестоматийной этикеткой Средневековья, но не следует

забывать, что Церковь действительно отдала на откуп фантазии художника этот ключевой регистр храмового пространства лишь на некоторое время. Оттоновские базилики использовали строго абстрактные кубические капители, ничем не отвлекавшие от молитвы. Первые опыты историзованных, сюжетных капителей можно видеть в Сен-Бенуа-сюр-Луар в середине XI в., расцвет их относится ко всему XII столетию, но уже к 1200 г. капитель вернулась к подражанию классическим растительным орнаментам, узаконенным витрувиевским учением об ордерах. Готическим резчикам осталось изощряться в подражании природной листве — и в этом они достигли удивительных успехов, если присмотреться к колоннам соборов Северной Франции, Англии, Германии. Но листва — не история, а лишь слепок природы. Таким образом, мир историзованной капители с ее свободой и изобретательностью — эпизод, а не правило, но эпизод, без которого невозможно все последующее развитие.

Иногда современные ученые трактуют демонический мир капителей как особое квазипространство между полом и сводом, между землей и небом, человеком и Богом, как «море

грехов», допускаемое к изображению для наставления, и чем страшнее, тем убедительнее их воздействие на души паствы (22; 1, vol. 1, 64). Все на самом деле сложнее. Капители пугают, наставляют, смешат, гримасничают, привлекают досужие взгляды даже нашего современника; в пространстве одного и того же храма, в средокрестии, перед алтарем, даже на одной колонне с разных ее сторон они могут быть одновременно серьезными и несерьезными, бестиарий (в котором совсем не обязательно искать что-то демоническое) чередуется со сценами из обоих Заветов, зверье, реальное и фантастическое, сплетается с прихотливой линией абстрактного орнамента, иногда напоминающего растительность. Например, в Ольнэ священник мог видеть, стоя за алтарем, одновременно «раздвоенных», как бы обхватывающих массу короба слонов на нижней