- •З.М. Сигал, ф.Г. Бабушкин,

- •Оглавление.

- •Введение

- •Глава 1. Кожный шов.

- •Простой узловой шов.

- •Шов Мультановского.

- •Горизонтальный матрацный или п-образный шов.

- •1.1 Внутрикожные швы.

- •Техника поверхностного однорядного внутрикожного непрерывного шва.

- •Глава 2. Мышечный шов.

- •Варианты швов, накладываемых на мышцы в зависимости от их повреждения.

- •Вторично-мышечные швы.

- •Другие варианты вторичных швов.

- •Глава 3. Шов фасций и апоневрозов.

- •Швы на апоневроз.

- •Варианты кругового шва, накладываемого на апоневроз:

- •Глава 4. Шов сухожилия

- •Глава 5. Швы на кости.

- •Круговой узловой шов на кости.

- •Крестообразный (восьмиобразный) шов на кости.

- •Трапецевидный шов кости.

- •Комбинированные швы на кости.

- •Сравнительная оценка швов на кости.

- •Глава 6. Механический шов.

- •Скрепочный шов.

- •Глава 7. Кишечные швы.

- •Анатомические стенки кишки.

- •Непрерывный шов.

- •Узловой шов.

- •Двухрядный шов.

- •Однорядный шов.

- •Краевой узловой шов Жобера.

- •Сквозной краевой шов Гамби (Gambee).

- •Краевой непрерывный шов Альберта.

- •Шов Микулича-Радецкого. Непрерывный обвивной вворачивающий шов.

- •Шов Шмидена (скорняжный шов). Непрерывный переменный обвивной (сквозной) вворачивающий шов.

- •Шов Коннеля. Сквозной непрерывный п-образный вворачивающий шов.

- •Шов Ревердена-Мультановского. Непрерывный сквозной обвивной шов взахлестку.

- •Шов Пирогова.

- •Шов Пирогова-Матешука.

- •Шов Момбурга. Комбинация швов Ламбера и Пирогова.

- •Непрерывные швы.

- •Шов Кушинга. Непрерывный п-образный вворачивающий серозно-мышечно-подслизистый шов.

- •Кисетные швы. Простой кисетный шов.

- •Двойной полукисетный шов.

- •Шов Русанова.

- •7.4 Применение кишечных швов. Ушивание раны кишки.

- •Формирование культи кишки

- •Формирование анастомозов.

- •Глава 8. Шов жировой клетчатки и брюшины.

- •Глава 9. Шов гепатикохоледоха

- •Глава 10. Шов печени.

- •Глава 11. Сосудистые швы.

- •Требования при наложении швов на артерии:

- •Техника выполнения сосудистого шва.

- •Этапы наложения сосудистого шва:

- •Виды швов на сосуды.

- •11.1 Ручные круговые сосудистые швы.

- •Непрерывные сосудистые швы.

- •Узловые сосудистые швы.

- •11.2 Инвагинационные сосудистые швы.

- •11.3 Механические швы. Швы с применением конструкций и протезов.

- •Аппаратный шов.

- •Глава 12 шов нерва.

- •Классификация.

- •Задания в тестовой форме.

- •Рекомендуемая литература.

Формирование анастомозов.

Кишечные анастомозы могут быть наложены по типу конец в конец, бок в бок, конец в бок и бок в конец.

Анастомоз конец в конец (рис.90,1) – прямое соединение концов полых органов с наложением двух- или трехрядного шва. Он более физиологичен и поэтому широко применяется при различных операциях. Чтобы не вызвать сужения просвета кишки в месте наложения анастомоза, кишку следует пересекать косо, удаляя ее больше по свободному краю. Концы кишок разного диаметра (тонкой и толстой) этим видом анастомоза соединять не рекомендуется.

Анастомоз бок в бок (рис.90.2) – наглухо закрытые две культи располагают изоперистальтически и соединяют анастомозом на боковых поверхностях кишечных петель или желудка и кишки. Опасности сужения при этом виде анастомоза нет, так как ширина анастомоза здесь не ограничена диаметром сшиваемых кишок и может свободно регулироваться.

Анастомоз конец в бок (рис.90,3) применяется при соединении отрезков желудочно-кишечного тракта разного диаметра: при резекции желудка, когда культю его вшивают в

боковую стенку тонкой кишки; при соединении тонкой кишки с толстой, когда конец тонкой кишки подшивают к боковой стенке толстой кишки.

Анастомоз бок в конец – боковая поверхность более проксимального органа соединяется с концом более дистально расположенного органа. Применяется реже других (гастроэнтероанастомоз по Ру, илеотрансверзоанастомоз).

При названии анастомоза первым всегда указывается более проксимально расположенный орган, а затем орган, расположенный дистальнее (например, илеотрансверзоанастомоз конец в бок – конец подвздошной кишки соединяется с боковой поверхностью поперечной; илеотрансверзоанастомоз бок в конец – образование анастомоза между боковой поверхностью подвздошной кишки с концом поперечной ободочной кишки.

Рис.90: 1 – конец в конец; 2 – бок в бок; 3 – конец в бок.

В клиниках госпитальной хирургии и общей хирургии ИГМА внедрен однорядный серо-серозномышечно-подслизистый шов (патент РФ № 2180531).

Рис.91. Схема

однорядного серо-серозномышечноподслизистого шва.

Формирование термино-терминальных

желудочно-кишечных и межкишечных анастомозов

однорядным серо-серозномышечноподслизистым швом

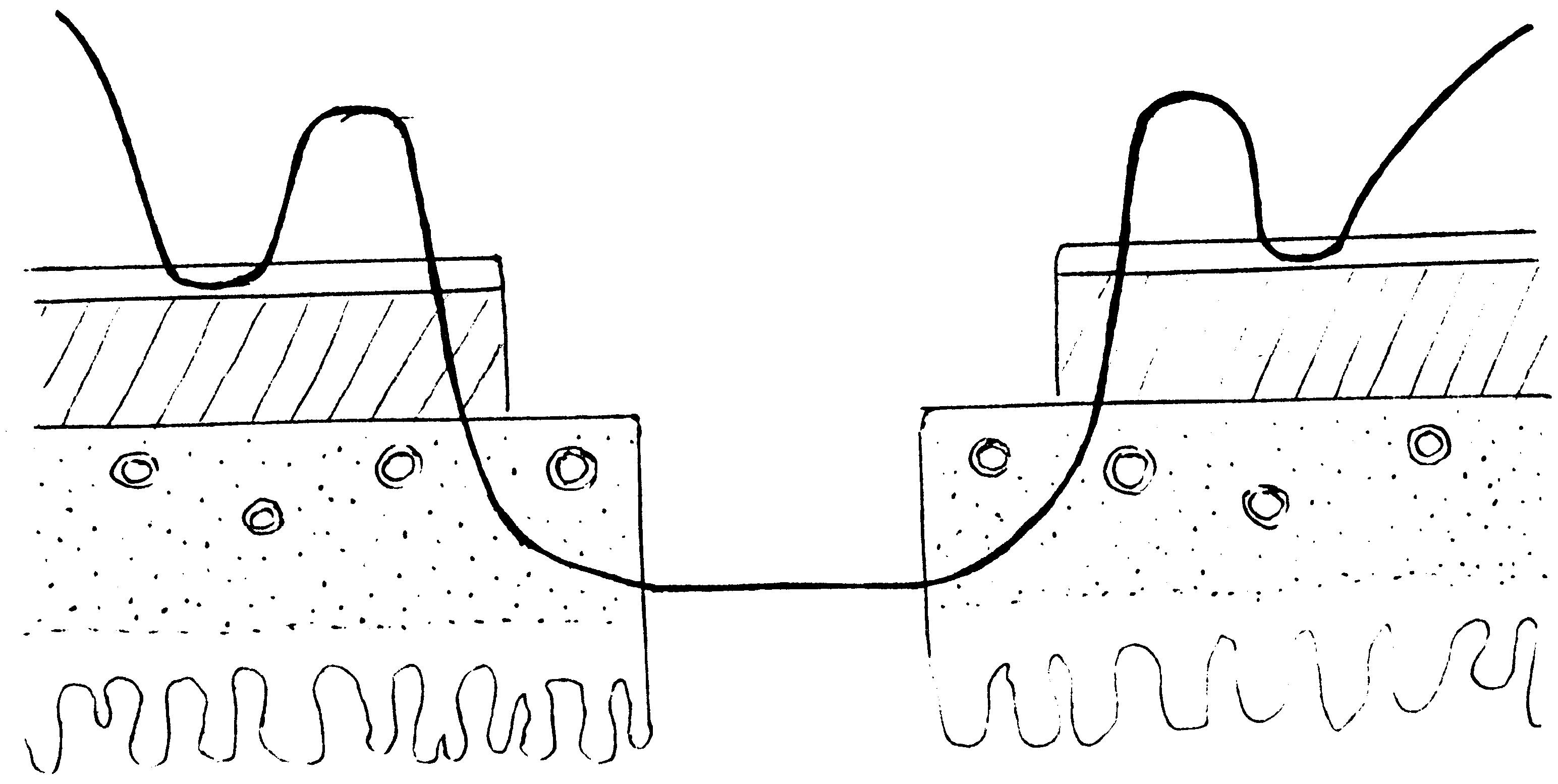

Анастомозируемые сегменты предварительно прошиваются аппаратами УО-40 или на них накладываются кишечные жомы. Под жомом или линией скрепочного шва производится циркулярное рассечение серозно-мышечной оболочки до подслизистого слоя и смещение выделенного серозно-мышечного футляра на 4-5 мм. (Рис.92).

Рис.92. Рассечение и смещение серозно-мышечного футляра.

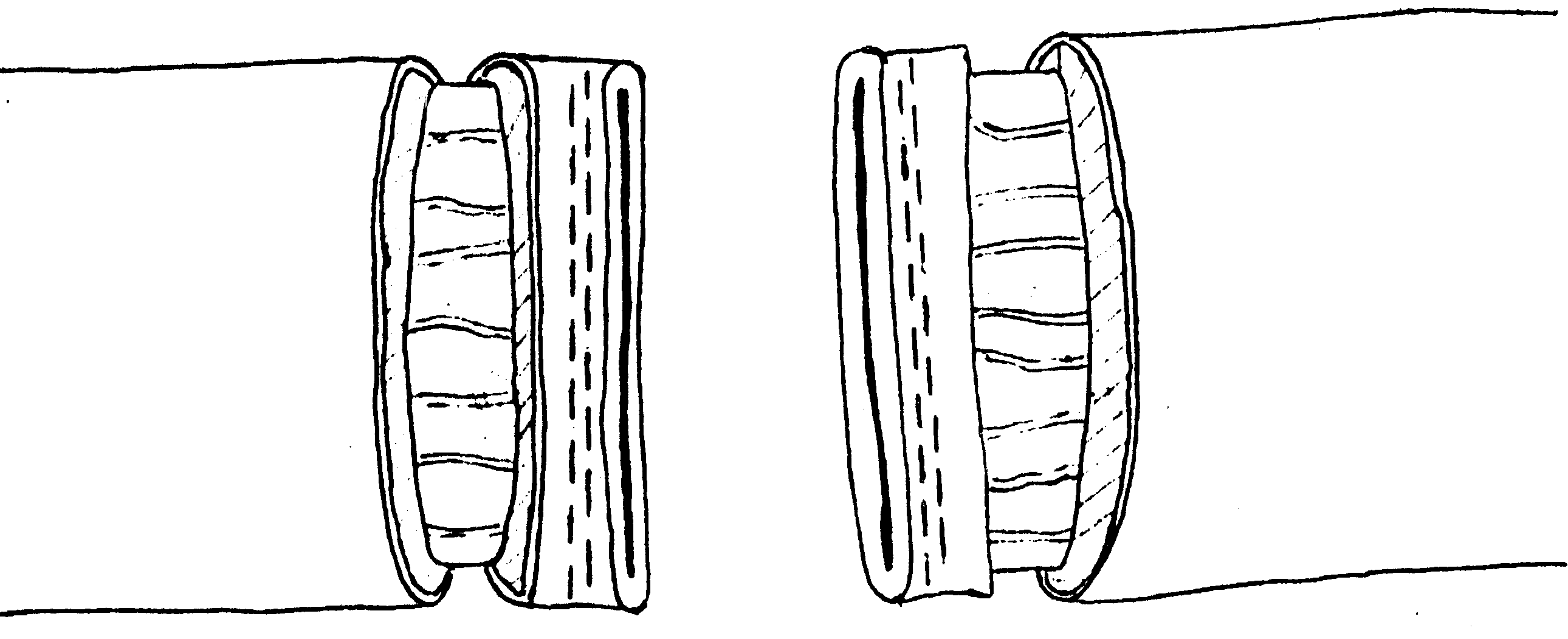

Двумя краевыми серозно-мышечными швами-держалками выполняется фиксация сегментов пищеварительной трубки. Производится наложение одного ряда узловых серо-cерозно-мышечноподслизистых швов на заднюю губу анастомоза с захватыванием интрамуральных сосудов подслизистого слоя и расположением узлов на серозной оболочке без вскрытия просвета полых органов.

Отступив на 0,8-0,9 см прошивается серозно-мышечный слой протяженностью 0,2-0,3 см с выколом на серозной оболочке на расстоянии 0,5-0,6 см. Через 0,3-0,4 см той же нитью дополнительным вколом захватывается серозный, мышечный и подслизистый слои, причем в пределах подслизистого слоя игла меняет направление, проходя при этом под интрамуральными сосудами на протяжении 0,2-0,3 см. Выкол осуществляется отступя 0,1 см от края подслизистого слоя предполагаемой линии пересечения в пределах предварительно выполненного футлярного смещения серозно-мышечного слоя.

После этого нить проводится в обратном порядке через заднюю стенку противолежащего анастомозируемого сегмента: отступя 0,1 см от края подслизистого слоя на уровне его футлярного смещения производится вкол в край подслизистого слоя со сменой направления и захватом сосудов, с последующим выколом через мышечный и серозный слои на расстояние 0,3-0,4 см от края серозного слоя, с дальнейшим проведением нити отступя 0,2 см от вкола через серозно-мышечный слой на протяжении 0,2-0,3 см. Нити захватываются зажимами «на держалки» до окончательного формирования задней губы, после чего поочередно затягиваются (Рис.93).

Рис.93. Формирование задней губы анастомоза.

Аналогично накладываются узловые серо-серозномышеч-ноподслизистые швы на переднюю стенку анастомоза: отступив на 0,8-0,9 см от края передней стенки прошивается серозно-мышечный слой протяженностью 0,2-0,3 см с выколом на серозной оболочке на расстоянии 0,5-0,6 см от края культи. Затем той же нитью, отступив от края культи на 0,3-0,4 см прошивается серозный, мышечный и подслизистый слои, в пределах подслизистого слоя игла меняет направление, проходя под интрамуральными сосудами на протяжении 0,2-0,3 см. Выкол осуществляется отступя 0,1 см от края подслизистого слоя в пределах предварительно выполненного футлярного смещения серозно-мышечного слоя. После этого нить проводится в обратном порядке через противолежащую анастомозируемую переднюю стенку: отступя 0,1 см от края подслизистого слоя на уровне его футлярного смещения производится вкол в подслизистый слой со сменой направления и захватом сосудов, с последующим выколом через мышечный и серозный слои на расстояние 0,3-0,4 см от края серозного слоя, с дальнейшим проведением нити отступя 0,2 см от вкола через серозно-мышечный слой на протяжении 0,2-0,3 см. Нити захватываются зажимами «на держалки» до окончательного формирования передней губы анастомоза. Следующим этапом производится отсечение дистальной и проксимальной культей в пределах подслизисто-слизистого футляра и при необходимости иссечение избытка пролабируемой слизистой оболочки. Последовательным затягиванием швов передней губы завершается формирование анастомоза (Рис.94.).

Рис.94. Формирование передней губы анастомоза.

При плановых операциях швы накладываются по всей окружности желудочно-кишечного анастомоза через 0,8-1,0см, межкишечного через 0,6-0,7 см. В экстренных ситуациях расстояние между швами не превышает 0,5-0,6 см.