селератного контура", которая "генерирует" 20-летние колебания: доход -» иммиграция -> жилищное строительство -> совокупный спрос -» доход (рост ВНП или товарной массы стимулирует приток населения и рождаемость, это ведет к ускорению инвестиций, в том числе и в жилищное строительство, затем происходит обрат ный процесс).

Циклы Кондратьева. Первые попытки в области создания тео рии длинных волн были предприняты на заре XX в. АТельфандом (Парвусом), Я. ван Гельдереном и С. де Вольфом. Однако наиболь ший вклад внес русский ученый Н.Д.Кондратьев (1892—1938), ко торый опубликовал несколько основополагающих работ в данной области. Он изложил результаты своих исследований, касающихся динамики индексов товарных цен, процентных ставок, ренты, за работной платы, производства важнейших видов продукции и т.д. для ряда развитых стран с 1770 по 1926 г.

Начало "большого" подъема Кондратьев связывал с массовым внедрением в производство новых технологий, с вовлечением но вых стран в мировое хозяйство, с изменениями объемов добычи золота. При этом общая картина подъема описывалась следующим образом: внедрение технических нововведений идет параллельно с расширением инвестиционного процесса, который, в свою оче редь, стимулирует производство и спрос, способствующие росту цен. В этот период безработица уменьшается, заработная плата и производительность труда растут. Эти процессы затрагивают всю экономику, изменяют стиль жизни людей. В начальный период до полнительные импульсы экономическому росту могут дать локаль ные войны. По мере развития циклического подъема войны стано вятся все более разрушительными. Многие крупные социальные потрясения приходятся на конец "большого" подъема, а также на нижнюю точку цикла.

Свидетельством того, что экономика приближается к верхней точке большого цикла, являются начинающиеся на фоне изобилия нехватка отдельных товаров, сдвиги в структуре распределения до ходов, рост издержек производства, замедление роста прибылей и т.д. Возникает ситуация, известная теперь как стагфляция.

Существуют различные объяснения причин исчерпания энер гии подъема. Одни видят их в заметном увеличении нормы потреб ления, другие — в изменении покупательной способности денег, третьи достижение "пика" связывают с жизненным циклом про дуктов и отраслей, создание которых явилось следствием крупных нововведений прошлых лет.

За каждым "большим" подъемом следует довольно короткий период, когда экономика как бы лртовится к предстоящему дли тельному спаду, но в то же время сохраняется видимость процвета ния: люди по-прежнему полны надежд, легко берут в долг. По скольку реальная ситуация уже не та, происходит нагромождение задолженности, которое в любой момент грозит крахом. Это с не-

избежностью и происходит, причем импульс может исходить от незначительного события. Накопившиеся ранее противоречия вы ходят наружу: обнаруживается избыток производственных мощнос тей, происходят массовые ликвидации предприятий, растет безра ботица, цены падают. Кондратьев особенно подчеркивал депрессив ное состояние сельского хозяйства как одно из главных препятствий длительного спада.

Подъем первого большого цикла Кондратьев связывал с про мышленной революцией в Англии, второго — с развитием желез нодорожного транспорта, третьего — с внедрением электроэнер гии, телефона и радио, четвертого — с автомобилестроением. Пя тый цикл современные исследователи связывают с развитием электроники, генной инженерии, микропроцессоров.

Чаще всего выделяют следующие пять длинных волн (рис. 23.4). Вместе с тем некоторые современные исследователи выражают мне ние, что волны Кондратьева зародились в Китае на рубеже первого и второго тысячелетий нашей эры, переместились затем по Вели кому шелковому пути в Италию и, набрав темпы в XV в., достигли стадии зрелости с укреплением океанской торговли, в которой гос подствовали Нидерланды, Португалия и Испания. Американские исследователи Дж.Модельски и У.Томпсон выделяют следующие длинные волны в мировой цивилизации: 930—990—1060—1120— 1190—1250—1300—1350—1430—1494—1540—1580—1640—1688— 1740-1792-1850-1914-1973-2026 гг.

Рис. 23.4. Современная периодизация длинных волн

Сточки зрения структуры экономики различают также аграрию

идругие отраслевые кризисы, которые охватывают не всю эконо мическую систему, а лишь отдельные отрасли: сельское хозяйств^, энергетику, тяжелую промышленность и т.п. Структурные кризисе могут проявляться как в виде относительного недопроизводстве,

так и относительного перепроизводства, сопровождать общий про мышленный цикл или не совпадать с ним. Крупнейший структур ный кризис произошел в 1973—1975 гг., когда Организация странэкспортеров нефти (ОПЕК), резко подняв цены на нефть, усугу била начавшийся в 1974 г. экономический кризис структурным энергетическим и сырьевым кризисом.

Аграрные кризисы, как правило, вызываются сочетанием при родных факторов, упущениями в организации труда, технической отсталостью, несовершенными системами землепользования и зем левладения и т.п. Они отличаются продолжительностью и антицик личностью.

3. Особенности в подходах к проблеме циклов

Как уже отмечалось, в настоящее время не существует единой теории цикла. Более того, многие экономисты отрицают циклич ность развития экономики в принципе. Как правило, к ним отно сятся преимущественно сторонники неоклассической и монетарной школ. Эти экономисты предпочитают говорить не о цикличности (цикл подразумевает более или менее постоянную периодичность), а о нециклических колебаниях, вызванных совокупностью произ вольных экономических факторов.

Особое место в данном случае занимают ортодоксальные марк систы, которые признают лишь теорию промышленного цикла К.Маркса, отвергая прочие виды цикличности. При этом теория промышленного цикла у марксистов распространяется только на капиталистическую формацию, что же касается социализма, то здесь, по их мнению, развитие должно осуществляться по восходя щей прямой в соответствии с так называемым законом планомер но пропорционального развития. Если неоклассики отвергают цик личность из-за своей приверженности закону равновесия Вальраса (Сэя), то марксисты отрицают цикл при социализме, так как ут верждают, что в бесклассовом обществе развитие состоит только из подъема, и исключают спады.

Однако и среди экономистов, которые признают цикличность, нет никакого единства относительно природы этого явления. В са мом общем смысле можно выделить три подхода к объяснению цик личности: экзогенный, эндогенный и эклектичный. Сторонники эк зогенного подхода связывают природу цикла с исключительно вне шними причинами, приверженцы эндогенного подхода ищут внутренние закономерности явления. Эклектики пытаются найти и объединить рациональные начала двух первых течений.

Современными экономистами предприняты многочисленные попытки создать приемлемую классификацию теорий цикла, одна ко в настоящее время вряд ли можно назвать оптимальную. В табл. 23.2 приводятся четыре наиболее удачные попытки классификации самых авторитетных теоретиков в данной области.

Теории внешних факторов. Основателем этого направления при нято считать английского экономиста У.С.Джевонса (1835—1882), который связал экономический цикл с 11-летним циклом солнеч ной активности. В 70-е годы XIX в. Джевонс опубликовал ряд работ, в которых исследовал влияние солнечных пятен на урожайность, на цены на зерно и на торговый цикл. Однако он связывал циклич ность солнечной активности преимущественно с сельским хозяй ством и торговлей. Его последователи распространили влияние сол нечного цикла на всю экономику. Так, X.С.Джевонс (сын) связал солнечный цикл с колебаниями занятости, а Х.М.Мор разработал общую экономическую теорию солнечной активности.

|

|

|

Т а б л и ц а 23.2 |

|

Классификации теорий цикла |

|

|

|

|

|

|

P. А. Гордон |

Г.Хаблер |

А.Х.Хансен |

|

У.К.Митчелл |

|

|

|

|

1. Теории, под |

1. Чисто монета |

1. Теории сово |

1. Погода. |

черкивающие |

ристская теория. |

купного спроса. |

2. Неопределен |

изменения в от |

2. Теории пере |

2. Доверие и |

ность. |

ношениях "це |

накопления: |

кредит. |

|

3. Эмоциональ |

на—затраты" и в |

а) теории избы |

3. Избыточное |

ный фактор в |

ожиданиях. |

точных денеж |

инвестирование: |

принятии дело |

2. Теории, осно |

ных инвестиций; |

а) монетарное; |

вых решений. |

ванные на при |

б) теории избы |

б) немонетар |

4. Инновации. |

роде денег. |

точных неденеж |

ное. |

|

5. Сбережения и |

3. Теории, под |

ных инвестиций; |

4. Денежное не |

инвестиции. |

черкивающие |

в) теории аксе |

равновесие. |

6. Строительные |

роль сбереже |

лератора. |

5. Распростра |

работы. |

ний и инвести |

3. Изменения в |

нение импуль |

7. Общее пере |

ций: |

издержках, го |

сов. |

*Г |

производство. |

а) теории дефи |

ризонтальных |

6. Сельское^ю- |

8. -Банковские |

цитности капи |

диспропорциях |

зяйство. |

^ |

огицэации. |

тала; |

и взаимной за |

|

* j |

[9. Производство |

б) теории инвес |

долженности. |

|

-и Потоки денеж |

тиционных воз |

4. Теории недо |

|

|

ных доходов. |

можностей; |

потребления. |

|

|

10. Погоня за |

в) теории, под |

5. Психологи |

|

|

прибылью. |

черкивающие |

ческие теории. |

|

|

|

влияние инвес |

6. Теории |

|

|

|

тиций на конеч |

урожайности. |

|

|

|

ный продукт. |

|

|

*** |

|

4. Аграрные и |

|

|

|

метеорологичес |

|

|

|

|

кие теории. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ИСТОЧНИК. Gordon R.A. Business Fluctuations. N. Y., 1961; Haberler G. Prosperity and Depression. L., 1964; Hansen A.H. Business cycles and national income. N.Y., 1951; Mitchell W.C. Business cycles — the problem and its % setting. N.Y., 1927. i

B 1987 г. молодой японский экономист С.Одзи исследовал цик лическое развитие Японии с 1885 по 1984 г. Он пришел к мненик>\

что за это время произошло девять 11-летних солнечных циклов, которые Совпали с циклами Жуглара. Симанака считает также, что цикл Кузнеца равен двум солнечным циклам (22 года), цикл Кон дратьева — пяти солнечным циклам (55 лет).

Теория Троцкого и современных "неомарксистов". В 1921 г. незави симо от Кондратьева Л.Троцкий выдвинул собственную теорию длинных волн. Он считал, что длинные волны являются историче скими периодами ускорения и замедления развития капитализма, и выделил 5 разновременных периодов с 1781 по 1921 г., причем длинные волны якобы не имманентны экономической системе, а вызываются экзогенными нециклическими факторами: обострени ем и ослаблением классовой борьбы. Среди современных экономи стов — последователей Л.Троцкого можно отметить бельгийского исследователя Э.Мандела, автора монографии "Длинные волны ка питалистического развития" (1980).

Монетарная теория. Чисто монетарное толкование цикла наи более полно изложено в работах английского экономиста Р.Хоутри (1879—1975). Для него цикл есть "чисто денежное явление" в том смысле, что изменение денежного потока является единственной и достаточной причиной изменения экономической активности, че редования процветания и депрессии, оживления и вялой торговли. Когда спрос на товары, выраженный в деньгах (или денежный по ток), увеличивается, торговля становится оживленной, производ ство расширяется, цены растут. Когда спрос уменьшается, торгов ля ослабевает, производство сокращается, цены падают. Денежный поток, т.е. спрос на товары, выраженный в деньгах, непосредственно определяется "потребительскими затратами", т.е. расходами за счет дохода.

Неденежные факторы (землетрясения, войны, забастовки, не урожаи и т.д.) могут вызвать общее обнищание, другие (например, изменение урожайности, чрезмерное развитие определенных от раслей) — частичную депрессию в отдельных отраслях промыш ленности. Но общая депрессия в смысле фазы цикла, т.е. такое по ложение, при котором неиспользованные ресурсы и безработица имеют всеобщий характер, не может быть вызвана неденежными факторами или событиями, за исключением тех случаев, когда они приводят к падению потребительских издержек, т.е. к уменьшению денежного потока.

Согласно чисто монетарной теории, цикл есть не что иное, как точная копия в небольшом масштабе денежной инфляции и деф ляции. С одной стороны, депрессия вызывается падением потреби тельских издержек из-за сокращения суммы средств обращения и усиливается падением скорости обращения денег. С другой сторо ны, во время фазы процветания преобладают инфляционные про цессы. Если бы денежный поток можно было стабилизировать, то колебания экономической активности исчезли бы. Но этого не про исходит, так как денежной системе присуща неустойчивость.

Теория перенакопления. Центральное место в теории перенакоп ления занимает вопрос о чрезмерном развитии отраслей, изготов ляющих товары производственного назначения, по отношению к отраслям, производящим потребительские товары: отрасли, изго товляющие товары производственного назначения, подвержены воз действию экономического цикла гораздо сильнее, чем отрасли, производящие товары повседневного спроса. Во время повышатель ной фазы цикла выпуск товаров производственного назначения растет, а во время понижательной фазы цикла сокращается гораз до более резко, чем производство товаров кратковременного пользо вания.

Согласно воззрениям теоретиков перенакопления, описанное явление представляет собой симптом серьезной диспропорции, возникающей во время фазы подъема. Отрасли, производящие ка питалоемкие товары, получают (относительно) чрезмерное разви тие. Таким образом, именно реальная диспропорция в структуре производства, а не просто нехватка денег является причиной кри зиса.

Теория недопотребления. Родоначальником терии недопотребле ния является швейцарский экономист Ж.Сисмонди (1773—1842). Существует множество разновидностей этой теории, наиболее обоснованная из них применяет термин "недопотребление" в значе нии "чрезмерных сбережений". Депрессии вызываются тем обстоя тельством, что слишком большая часть текущего дохода сберегается и слишком незначительная его часть расходуется на потребитель ские товары. Именно добровольные сбережения, совершаемые от дельными людьми и компаниями, нарушают равновесие между про изводством и реализацией. V^4 "

Причина чрезмерных сбережений заключается в неравномерном распределении дохода. Подавляющая часть сб^вжедий приходится преимущественно на тех, кто получает круш^йй ^оход. Если бы можно было повысить уровень заработной плшйл Ъ одновременно перераспределить национальный доход более Цшномерно, то доля сбережений не была бы угрожающе большой. *

Марксистская теория цикла. Марксисты считают, что формаль ная, или абстрактная, возможность цикличности (при капитализ ме) заложена уже в простом товарном производстве и вытекает из функций денег как средства обращения и средстве платежа при разрыве актов купли-продажи. Однако эта возможность превраща ется в реальную действительность лишь на определенном этапе раз вития — в машинный период.

Экономические кризисы порождает так называемое основное противоречие капитализма — между общественным характером про% изводства и частнокапиталистической формой присвоения резуль-* татов этого производства. По мере накопления капитала, роста про-« изводительных сил происходит все большее обобществление про-^ изводства: концентрация и централизация капитала, формирование

индустриальных центров, крупных капиталистических предприя тий. Углубляется общественное разделение труда, расширяются эко номические связи, внешние и внутренние. Продукты становятся результатом труда многих миллионов работников, но их присвое ние остается частнокапиталистическим.

Специфическим проявлением капиталистического кризиса в теории марксизма являются аграрные кризисы. Они имеют ту же общую причину возникновения — основное противоречие капита лизма, но отличаются особенностями, которые сводятся к:

монополии на землю как объект хозяйства; специфическому ценообразованию в аграрном секторе; влиянию природного фактора;

отставанию уровня развития сельского хозяйства от промыш ленности.

В связи с этим аграрные кризисы носят непериодический, за тяжной характер. Марксисты выделяли три крупнейших аграрных кризиса: 1875-1896, 1920-1936 и 1948-1965 гг.

Неоклассики и неокейнсианцы о механизме циклических колеба ний. Неоклассики и неокейнсианцы солидарны в том, что одной из фундаментальных причин механизма цикличности является про цесс приспособления запаса капитала к условиям воспроизводства, которые сами, в свою очередь, меняются под воздействием в ходе этого приспособления. Предполагается, что между объемом еже годно воспроизводимой стоимости ("потоком"), с одной стороны, и ее накопленным к данному моменту "запасом" — с другой, су ществует некая "нормальная", или "равновесная", пропорция. До тех пока эта равновесная пропорция не нарушена, циклических колебаний быть не может. И наоборот. Коль скоро они есть, то это означает, что фактическая пропорция поток/запас отклоняется то в одну, то в другую сторону от своей нормальной величины. При этом происходят колебания как производства, так и капитала. Ма неврирование капиталом как бы преследует постоянно ускользаю щую цель — достичь "нормальной" величины по сравнению с раз мерами ежегодного воспроизводства.

Основная "демаркационная" линия, разделяющая неокласси ческое и неокейнсианское направления теории цикла, связана с ответом на вопрос о характере и причинах пропорции запас/поток. Неокейнсианцы считают, что в изменениях указанной пропорции активная роль принадлежит движению запаса, неоклассики же пер вичным признают движение потока.

У истоков кейнсианского направления находятся Дж.Кейнс, Дж.Хикс, П.Самуэльсон, Э.Хансен и др. Основная гипотеза неокейнсианцев сводится к стремлению предпринимателей сравнять фактический капитал К с его равновесным уровнем K0. Это и есть та самая первопричина, которая приводит в действие весь цикли ческий механизм. Равновесный уровень капитала является для неокейсианцев "оптимальной" величиной. Эта "желаемость" K0 для эко-

номических агентов как бы притягивает к себе фактический уро вень капитала К.

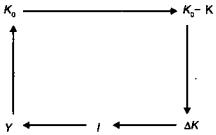

Если обозначить через Y размеры ежегодного воспроизводства (например, ВНП), а через / — инвестиции в капитал К, то общий контур причинно-следственных связей, объясняющих происхож дение цикла, может выглядеть следующим образом (рис. 23.5).

Здесь предполагается "что ежегодный прирост капитала AK за висит от разрыва его величины с желаемым уровнем (A0 - А). В свою очередь, прирост капитала изменяет объем инвестирования, кото рое составляет компонент в общем "потоке" воспроизводимой сто имости Y-I; наконец, изменение размеров воспроизводства Yот ражается на желаемом уровне капитала и соответственно увеличи вает или уменьшает его отрыв от фактического уровня и т.д.

Ключевыми в цепочке причинно-следственных взаимосвязей являются звенья Y -> A0 и (A0 — А) -> AK.

Рис. 23.5. Ядро циклического механизма

в неокейнсианской моде/Гй |

~- |

Sit |

'•** |

Неоклассическая концепция цикла. Вплоть д&не^внего времени (и даже до сих пор) неоклассики были склонщ»1 фюб!це отрицать закономерность регулярного повторения криисов, объясняя их эклектическим набором внешних толчков. KJ&'H у неокейнсианцев, суть цикла сводится к нарушению "нормальной", или "равно весной", пропорции запас/поток, т.е. направленного капитала и объема ежегодного производства. Однако в отличие от неокейсианской теории, где равновесная пропорция трактуетсяиодновременно и как желаемая для экономических агентов и потому определяю щая их поведение, для неоклассиков равновесие само по себе ни какой особой "силой притяжения" не является. Оно возникает или утрачивается в ходе экономического развития в результате взаимо действия иных, более важных, более первичных, с их точки зре ния, факторов. ^

В качестве непосредственной причины накопления капитала неокласски определяют прибыль. Вопрос же о разрыве между жела-^ емым и фактическим капиталом не затрагивается. В такой схеме

накопление капитала К шло бы равномерно и без колебаний, если бы объем прибыли P, получаемый предпринимателями, был по стоянным или рос постоянными темпами. Но этого не происходит в силу изменения уровня занятости L и безработицы, а значит, и ставки заработной платы W. Увеличение объема капитала К, по мнению неоклассиков, потребует увеличение занятости L и, сле довательно, понизит безработицу. Снижение же безработицы и уве личение ставки заработной платы W понижают норму прибыли P. Инвестирование /сокращается. Это ведет к относительному умень шению величины применяемого капитала К, снижению занятости £, а значит, и к падению заработной платы W и увеличению при были P. процесс накопления набирает новую силу и т.д. (рис. 23.6).

Рис. 23.6. Ядро циклического механизма в неоклассической модели

Эта идея отражена в работах Дж.Хикса и Дж.Дьюзенберри. Глав ная причина, порождающая волнообразность движения экономи ки, заключается в отклонении фактической занятости L от ее рав новесного значения L0.

Психологические теории цикла. В развитии психологической тео рии можно выделить три направления.

Первое направление, возникшее на рубеже XIX—XX вв., — к нему относятся концепции У.Джевонса и В.Парето (1848—1923) — от водит главную роль в возникновении циклических колебаний спе кулятивным мотивам в операциях предпринимателей на товарных рынках и фондовой бирже, т.е. мотивам, связанным с ожиданиями дальнейшего роста цен и курса ценных бумаг. В этом случае началь ный импульс буму дает стихийно возникшее оптимистическое на строение, быстро распространяющееся среди всех предпринимате лей по каналам социально-психологического воздействия (главную роль играет следование примеру других). Спекулятивное раздувание спроса, опирающееся на широкое использование банковского кре дита, ведет к необоснованному увеличению производства, откло няющему экономику от равновесной траектории.

Конец бума наступает в результате повышения ставки ссудного процента и наметившегося перелома тенденции роста цен. Кризис

оказывается результатом паники, развертывающейся цепной реак ции банкротств. Разрушительный кризис приводит к затяжной депрессии, из которой экономику может вывести снижение про центной ставки в сочетании с возрождением оптимизма, которое связано, в частности, с появлением "нового поколения" предпри нимателей.

Второе направление психологической теории цикла, возникшее в 20—30-е годы XX в., связано главным образом с с теорией А.Пигу (1877—1959) и отчасти Дж.М.Кейнса. Основную причину авторы данной концепции искали в специфике производственных капита ловложений, осуществляемых в условиях распыленности произво дителей, и связанных с ней "несовершенств"рыночной информации.

Главными факторами, определяющими поведение предпринима телей в цикле в данном случае, являются уровень ожидаемого до хода от новых капиталовложений и соотношение фактической и ожидаемой величины дохода.

У А.Пигу уровень дохода, превышающий ожидавшуюся ранее величину, порождает оптимизм среди предпринимателей и улуч шает оценки ожидаемого дохода на будущий период, что, в свою очередь, ведет к расширению производства и инвестиций. Однако поскольку предприниматели лишены информации о планах конку рентов, то предложение товаров в определенный момент неизбежно превысит спрос и фактический доход начнет отставать от ожидаемо го (величина которого определяется без поправки на конкуренцию), т.е. выявляется так называемая ошибка оптимизма. Осознание этой ситуации ведет к сокращению производства и инвестиций, кото рое усугубляется кризисом доверия к кредитной^сфере.

Третье направление теории, выводящее циклические колебания экономики из свойств экономического субъе1ща, представляет рав новесная теория экономического цикла Р.ЛукаШ Этв теория основа на не на анализе каких-либо реальных осо^Вгн^тей психологии участников производства. Главную роль в ней^грает гипотеза о по ведении хозяйственных субъектов и об особенностях восприятия ими экономической информации. ^

Центральной идеей равновесной теории цикла является взаимо действие денежных шоков (т.е. неожиданного^роста массы денег в обращении и связанного с этим роста цен^и акеелерационного механизма. Следующим звеном в модели Лукаса является предпо ложение о том, что предприниматель не может отличить инфляци онное повышение цен на свой продукт от роста относительных цен на него и потому при всяком росте цен увеличивает инвестиции и* уровень занятости. Таким образом, неравномерная инфляция, ко торая однозначно связывается в данной теории с ростом государ ственных расходов, ведет к наступлению фазы экономического подъема при неизменном уровне реального совокупного спроса. Понижательная фаза цикла наступает тогда, когда производители начинают понимать свою ошибку и сокращают производственные^