- •1. Основные пути развития отечественной педиатрии (труды м.В.Ломоносова, н.М.Максимовича-Амбодика, с.Ф.Хотовицкого, н.Ф.Филатова, н.П.Гундобина).

- •2. Выдающиеся отечественные педиатры и их роль в развитии педиатрии (а.А.Кисель, в.И.Молчанов, с. Маслов, г.Н. Сперанский, а.Ф. Тур, ю.Ф. Домбровская).

- •3. Младенческая смертность, ее структура и пути снижения.

- •4. Организация работы участкового врача-педиатра в детской поликлинике.

- •5. Принципы организации диспансерного наблюдения детей 1- го года жизни в условиях детской поликлиники.

- •6. Группы здоровья, их характеристика.

- •7. Вопросы этики и деонтологии в педиатрии.

- •8. Основные периоды детства и их характеристика.

- •9. Анатомо-физиологическая характеристика периода новорожденности.

- •10. Период грудного возраста, его характеристика.

- •16. Особенности патологии периода новорожденности.

- •17. Критерии зрелости и незрелости новорожденных.

- •18. Недоношенные дети. Классификация. Анатомо-физиологические особенности.

- •19. Основные физиологические особенности и патология периода грудного возраста.

- •20. Этапы психомоторного развития детей первого года жизни.

- •21. Психомоторное развитие детей от 1 до 3 лет жизни.

- •22. Анатомо-физиологические особенности центральной и периферической нервной системы у детей.

- •23. Условные и безусловные рефлексы у ребенка 1 года жизни.

- •24. Законы нарастания массы, длины тела, окружности головы, грудной клетки.

- •25. Оценка физического развития детей. Понятие об акселерации.

- •26. Анатомо-физиологические особенности кожи, подкожной клетчатки, лимфатических узлов. Методика обследования. Семиотика.

- •27. Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы. Методы обследования. Семиотика.

- •28. Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения. Методика обследования. Семиотика.

- •29. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей. Методика обследования. Семиотика.

- •30. Особенности периферической крови у детей в различные периоды детства. Семиотика.

- •31. Анатомо-физиологические особенности печени, желчного пузыря и селезенки у детей. Методика обследования. Семиотика.

- •32. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей. Методика обследования. Семиотика.

- •33. Анатомо-физиологические особенности органов мочеобразования и мочевыделения у детей. Методы обследования. Семиотика.

- •34. Естественное вскармливание и его преимущества для нормального развития грудного ребенка.

- •35. Режим и диета кормящей матери.

- •36. Лактация. Состав и калорийность молозива и зрелого женского молока.

- •37. Затруднения, абсолютные и относительные противопоказания при естественном вскармливании со стороны матери и ребенка.

- •38. Прикорм. Сроки введения. Характер. Коррекция витаминов и минеральных солей.

- •40. Смешанное вскармливание, его характеристика. Докорм.

- •41. Искусственное вскармливание, его характеристика. Сроки введения прикормов.

- •42. Состав и калорийность грудного молока, качественные его отличия от коровьего молока.

- •43. Характеристика основных питательных смесей для вскармливания детей 1 года жизни.

- •44. Особенности вскармливания детей 1 года жизни с рахитом

- •45. Особенности вскармливания детей 1 года жизни с гипотрофией.

- •46. Особенности вскармливания детей 1 года жизни с экссудативным диатезом

- •47. Особенности вскармливания детей 1 года жизни с анемией.

- •48. Врожденные пороки сердца, этиология, классификация

- •49. Впс: открытый артериальный проток

- •50. Впс: дмпп

- •51. Впс: дмжп

- •52. Впс: Тетрада Фалло

- •53. Впс: Коарктация аорты

- •54. Впс: стеноз легочной артерии

- •55. Дистрофии, определение, классификация

- •56. Гипотрофия. Определение, этиопатогенез, классификация.

- •57. Гипотрофия, клиника, лечение.

- •58. Паратрофия, определение, этиопатогенез, клиника и лечение

- •59. Рахит у детей. Этиология, патогенез, клиника.

- •60. Рахит у детей. Лечение и профилактика

- •61. Спазмофилия. Этиология, патогенез, клинические варианты, лечение и профилактика

- •62. Экссудативно-катаральный диатез, клинические проявления. Лечение и профилактика.

- •63. Аллергический диатез, клинические проявления. Лечение и профилактика.

- •64. Лимфатико-гипопластический диатез, клинические проявления. Лечение и профилактика

- •65. Нейро-артритический диатез, клинические проявления. Лечение и профилактика.

- •66. Жда. Этиопатогенез, классификация, диагностика.

- •67. Жда. Клиника, лечение, профилактика

- •68. Дифференциальный диагноз жда и нормохромной анемии.

- •69. Острая пневмония. Этиопатогенез, классификация, клиника

- •70. Острая пневмония. Диагностика, принципы антибактериальной терапии

- •71. Диагностические критерии острой пневмонии у детей.

- •72. Дифференциальный диагноз острой пневмонии и бронхитов

- •73. Острые бронхиты у детей. Классификация. Этиопатогенез. Клиника. Лечение.

- •74. Острый простой бронхит. Особенности клиники, критерии диагностики. Принципы лечения.

- •75. Острый обструктивный бронхит. Особенности клиники, критерии диагностики. Принципы лечения.

- •76. Бронхиолит. Особенности клиники, критерии диагностики. Принципы лечения.

- •77. Рецидивирующий бронхит. Критерии диагностики. Тактика лечения.

- •78. Хронические бронхиты у детей. Определение, этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •79. Дыхательная недостаточность у детей. Причины, клиника, степени тяжести. Неотложная помощь

- •80. Бронхиальная астма. Этиопатогенез, классификация.

- •81. Бронхиальная астма, клиника, критерии тяжести и оценка тяжести приступа

- •82. Бронхиальная астма, понятие полного и неполного контроля астмы, оценка функции внешнего дыхания

- •83. Бронхиальная астма. Пинципы базисной терапии.

- •84. Бронхиальная астма. Принципы симптоматической терапии.

- •85. Бронхиальная астма. Астматический статус. Неотложная помощь

- •86. Острая ревматическая лихорадка у детей. Этиология, патогенез, классификация.

- •87. Острая ревматическая лихорадка у детей. Диагностические критерии, синдромы в клинике орл

- •88. Хроническая ревматическая болезнь сердца у детей. Определение. Классификация. Клиника.

- •89. Острая ревматическая лихорадка. Этапное лечение

- •90. Острая ревматическая лихорадка. Первичная и вторичная профилактика.

- •91. Острая сердечная недостаточность у детей. Классификация, клиника, неотложная помощь.

- •92. Системная красная волчанка. Критерии диагностики, классификация, лечение

- •93. Дерматомиозит. Критерии диагностики. Классификация. Лечение.

- •94. Склеродермия. Критерии диагностики, классификация, лечение

- •95. Ювенильный ревматоидный артрит у детей. Этиопатогенез, классификация, клиника.

- •96. Юра. Этапное лечение. Профилактика.

- •97. Острый гломерулонефрит у детей. Этиология, патогенез, классификация, клинические формы, этапное лечение.

- •98. Хронический гломерулонефрит у детей. Этиология, патогенез, классификация, клинические формы, лечение.

- •99. Острый пиелонефрит у детей. Этиология, патогенез, классификация, особенности клиники у детей раннего и старшего возраста. Лечение и профилактика.

- •100. Хронический пиелонефрит у детей. Этиология, патогенез, классификация, клиника. Лечение и профилактика.

- •101. Инфекции мочевыводящих путей. Критерии диагностики.

- •102. Дифференциальный диагноз пиелонефорита и цистита

- •103. Дифференциальный диагноз пиелонефрита и гломерулонефрита

- •104. Опн у детей. Причины. Классификация. Клиника. Неотложная помощь. Показания к гемодиализу.

- •105. Хпн, классификация, клиника.

- •106. Геморрагический васкулит у детей. Этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение и профилактика.

- •107. Тромбоцитопеническая пурпура у детей. Этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение.

- •108. Гемофилия у детей. Этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение

- •109. Дифференциальный диагноз геморрагических диатезов

- •110. Хронические гастродуодениты у детей. Этиопатогенез, классификация

- •111. Хронический гастродуоденит, клиника, современные методы диагностики

- •112. Хронический гастродуоденит. Этапное лечение и профилактика. Схемы эрадикации h. Pylori

- •113. Язвенная болезнь у детей. Этиопатогенез, классификация.

- •114. Язвенная болезнь у детей. Клиника, особенности течения у детей на современном этапе.

- •115. Язвенная болезнь. Осложнения. Диагностика. Этапное лечение. Неотложная помощь при желудочном кровотечении.

- •116. Хронические холециститы у детей. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. Этапное лечение и профилактика

- •117. Жкб у детей. Этиопатогенез, особенности клиники.

- •118. Жкб у детей. Критерии диагностики. Принципы лечения

- •119. Гипомоторная дисфункция желчного пузыря у детей. Этиопатогенез, клиника, этапное лечение и профилактика

- •120. Гипермоторная дисфункция желчного пузыря. Этиопатогенез, клиника, лечение.

- •121.Аскаридоз

- •122. Трихоцефалез

- •123. Энтеробиоз.

- •124. Сахарный диабет у детей. Этиология, патогенез.

- •125. Сд у детей. Критерии диагностики. Клиника

- •126. Сд у детей. Критерии компенсации. Осложнения

- •127. Сд у детей. Принципы лечения

- •128. Гипергликемическая кома. Причины, клиника, неотложная терапия.

- •129. Гипогликемическая кома. Причины, клиника, неотложная терапия.

- •130. Дифференциальный диагноз кетоацидоческой и гипогликемической комы.

- •131. Дифтерия у детей. Формы редких локализаций. Клиника, диагностика, бактерионосительство, эпидемиологическое значение. Лечение и профилактика.

- •132. Дифтерия. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. Классификация клинических форм.

- •133. Дифтерия ротоглотки: катаральная, локализованная, распространненая, особенности их течения. Дифференциальный диагноз. Полинейропатия при дифтерии

- •134. Дифтерия ротоглотки субтоксическая, токсическая 1-3 степени. Серотерапия, терапия осложнений.

- •135. Дифтерия гортани. Клиника, стадии, дифференциальный диагноз. Лечение, показания к оперативному вмешательству.

- •136. Дифференциальный диагноз менингококкового менингита с гнойными бактериальными менингитами другой этиологии

- •137. Дифференциальный диагноз гнойных и серозных менингитов у детей.

- •138. Скарлатина.

- •139. Корь. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация. Клиника типичной кори.

- •140. Корь. Этиология, патогенез, клиника митигированной, легкой, абортивной кори. Диагностика, роль в эпидемическом процессе.

- •141. Корь. Клиническая картина, диагностика, осложнения, лечение. Профилактика.

- •142. Корь. Вторичная и первичная пневмония при кори. Диагностика и лечение.

- •143. Специфическая профилактика кори по Национальному календарю прививок. Показания и противопоказания.

- •144. Стрептококковая инфекция. Скарлатина у детей. Лечение скарлатины и ее осложнений. Профилактика.

- •145. Коклюш. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация

- •146. Коклюш. Классификация, клиника, лечение, профилактика. Вакцины акдс и АаКдс. Противопоказания.

- •147. Эксикозы у детей при острых кишечных инфекциях. Клиника. Лечение. Принципы регидротации.

- •148. Национальный календарь профилактических прививок России

- •149. Эпидемический паротит. Эпидемиология, патогенез, этиология, классификация, клиника, лечение.

- •150. Эпидемический паротит. Осложнения, лечение, профилактика

- •151. Субмаксиллит, сублингвит, панкреатит при эпидемическом паротите. Клиника, лечение, профилактика.

- •152. Ветряная оспа. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лечение и профилактика.

- •153. Ветряная оспа тяжелой степени. Ветряночный энцефалит. Клиника, лечение.

- •154. Респираторно-синтициальная инфекция у детей.

- •155. Грипп. Этиология, патогенез, классификация, клиника у детей раннего возраста. Лечение.

- •156. Нейротоксикоз при гриппе. Клиника, лечение

- •157. Грипп: осложнения у детей, клиника, диагностика, лечение. Специфическая профилактика. Виды вакцин. Противопоказания.

- •158. Аденовирусная инфекция. Этиология, патогенез, классификация, клиника фарингоконъюнктивальной лихорадки. Диагностика, лечение.

- •159. Опорные клинические симптомы тонзиллофарингита при аденовирусной инфекции

- •160. Парагрипп у детей. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация. Клиника сопутствующего ларинготрахеобронхита I и II степени.

- •161. Парагрипп у детей. Декомпенсированный стенозирующий ларинготрахеобронхит. Лечение

- •162. Энтеровирусные инфекции у детей. Этиология, Ведущие синдромы. Лечение и диагностика.

- •164. Острый вялый паралич. Дифференциальный диагноз с полиомиелитом

- •165. Опоясывающий герпес у детей. Этиология и патогенез. Клиника. Вакцины Окавак и Вариорикс. Показания.

- •166. Вирусный гепатит а. Этиология, эпидемиология, клиника, лечение. Профилактика

- •167. Базисная терапия гепатита а у детей. Специфическая профилактика.

- •168. Вирусный гепатит в. Этиология, эпидемиология, клиника, лечение. Профилактика неспецифическая. Вакцинация против вирусного гепатита в. Показания и противопоказания. Перечень вакцин.

- •169. Осложнения вирусного гепатита в. Клиника, лечение

- •170. Полиомиелит. Этиология, классификация, клиническая картина. Лечение и профилактика.

- •171. Полиомиелит. Эпидемиология. Клиника паралитической формы. Дифференциальный диагноз с вялыми параличами при энтеровирусной инфекции и дифтерии. Специфическая профилактика

- •172. Вирусный гепатит а. Безжелтушные формы. Клинико-лабораторная диагностика. Роль в распространении инфекции.

- •173. Дельта-инфекция у детей. Эпидемиология, клиника, осложнения. Лечение и профилактика.

- •174. Вакционоассоциированный полиомиелит. Клиника. Диагностика. Профилактика.

- •175. Острые шигеллезы у детей. Этиология, патогенез, эпидемиология, классификация. Особенности клиники у детей 1 года жизни. Лечение и профилактика.

- •176. Атипичные формы шигеллезов у детей. Клиника. Роль в распространении инфекции в детских коллективах. Профилактика.

- •177. Сальмонеллез внутрибольничный у детей. Клиника, диагностика, лечение и профилактика

- •178. Сальмонеллез у детей. Этиология, эпидемиология, классификация. Лечение и профилактика.

- •179. Сальмонеллез у детей. Легкие и среднетяжелые формы. Клиника, лечение, профилактика.

- •180. Сальмонеллез у детей. Редкие формы. Клиника, диагностика, лечение.

- •181. Эшерихиозы у детей. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, классификация, лечение, профилактика.

- •182. Осложнения при острых кишечных инфекциях у детей раннего возраста. Лечение.

- •183. Ротавирусная инфекция у детей. Этиология. Эпидемиология. Клиника, диагностика, лечение и профилактика

- •184. Оральная регидратация при оки. Показания к проведению. Осложнения

- •185. Менингококковая инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •186. Менингококковая инфекция. Этиология, Эпидемилогия. Локализованные формы. Клиника. Лечение

- •187. Менингококковая инфекция. Менингиты. Клиника, диагностика. Лечение на догоспитальном этапе и в стационаре.

- •188. Менингококковая инфекция. Менингококцемия. Инфекционно-токсический шок. Клиника. Лечение.

- •189. Краснуха у детей. Этиопатогенез, эпидемиология, клиника, дифференциальный диагноз, лечение и профилактика. Роль в развитии эмбриопатий.

- •190. Синдром врожденной краснухи у детей.

- •191. Гемофильная инфекция у детей. Этиология, эпидемиология, классификация. Клиника, диагностика, лечение. Профилактика

- •192. Пневмококковая инфекция. Этиология, эпидемиология, классификация. Клиника менингита, диагностика, лечение. Специфическая профилактика.

- •193. Болезнь Эпштейн-Барр. Инфекционный мононуклеоз у детей. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, течение, лечение

- •194. Дифтерия: ранние и поздние осложнения. Клиника. Дифференциальный диагноз. Лечение.

- •195. Правила хранения и введения вакцин и сывороток

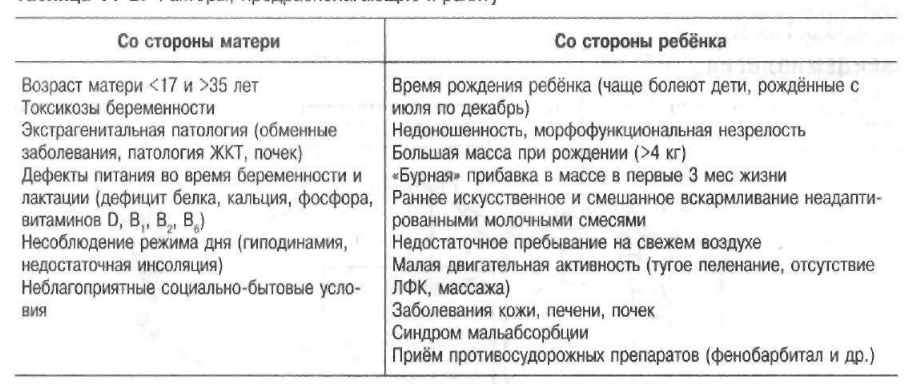

59. Рахит у детей. Этиология, патогенез, клиника.

рахит - заболевание, характеризующееся временным несоответствием между потребностями растущего организма в фосфоре и кальции и недостаточностью систем их транспортировки в организме. Это болезнь растущего организма, обусловленная нарушением обмена веществ (прежде всего, фосфорно-кальциевого обмена), основным клиническим синдромом которой является поражение костной системы (нарушение образования, правильного роста и минерализации костей), при котором патологический процесс локализуется, главным образом, в области метаэпифизов костей. Поскольку рост и скорость перестройки костей наиболее высоки в раннем детстве, поражения костной системы наиболее выражены у детей 2-3 лет. Рахит является полифакторным обменным заболеванием, в диагностике, профилактике и лечении которого следует учитывать все факторы патогенеза: недостаточность и дисбаланс поступления кальция и фосфора с пищей, незрелость эндокринной системы ребёнка, сопутствующие заболевания и др. Помимо патологии фосфорно-кальциевого обмена характерны нарушения обмена белков и микроэлементов (магния, меди, железа и др.), поливитаминная недостаточность, активизация перекисного окисления липидов.

Главный этиологический фактор рахита - дефицит витамина D и нарушение его преобразования в активные формы (этот процесс происходит в печени и почках).

Биологическая роль витамина D связана с его участием в процессах обмена кальция и фосфора. Метаболиты витамина D ускоряют всасывание кальция в кишечнике, увеличивая его концентрацию в крови, что стимулирует адекватную минерализацию костной ткани. В этом процессе также участвуют продуцируемый паращитовидными железами паратгормон и кальцитонин — гормон С-клеток щитовидной железы.

Основные физиологические функции витамина D:

• поддержание концентрации кальция в организме на постоянном уровне;

• регуляция всасывания ионов кальция и фосфора в кишечнике, отложение их в костях;

• усиление реабсорбции кальция и фосфора в почечных канальцах;

• способствование своевременному достижению пиковой костной массы;

• модулирование физиологических процессов;

• стимуляция иммунитета;

• поддержание мышечного тонуса;

• гормоноподобное действие метаболита витамина Dv

В женском и коровьем молоке витамин D содержится в очень небольших концентрациях, которые не покрывает потребности растущего организма. Вот почему дети раннего возраста нуждаются в дополнительном поступлении витамина D. Источники витамина D (рис. 11-1):

• продукты животного происхождения: желтки яиц, сливочное масло, маргарин, молоко, некоторые сорта рыб (треска, тунец, палтус, лосось), печень, рыбий жир. В этих продуктах он представлен в виде витамина D3 (холекаль-циферола);

• продукты растительного происхождения: растительные масла, ростки пшеницы. В этих продуктах он представлен в виде витамина D2 (эргокальцифе-рола).

Витамин D, поступающий в организм с пищей, соединяется с ОС2-гло6улином и поступает в печень, где под действием фермента 25-гидроксалазы превращается в биологически активный метаболит — 25-гидроксихолекальциферол (25-OH-D,). (кальцндиол). Этот метаболит поступает из печени в почки, где под влиянием фермента la-гидроксилазы из него синтезируется 2 метаболита:

• 1,25-дигидроксихолекальциферол [lt25-(OH)2-D.J (кальцитриол), который в 5-10 раз активнее витамина D. Это быстродействующее активное соединение, играющее ключевую роль в регуляции всасывания кальция в кишечнике и доставке его к органам и тканям.

• 24,25-дигидроксихолекальциферол [24,25-(OH)2-D3], который обеспечивает фиксацию кальция и фосфатов в костной ткани, подавляет секрецию парат-гормона. Это длительнодействующее соединение, контролирующее минерализацию кости при достаточной доставке кальция к участкам её образования.

Концентрация кальция в сыворотке крови является постоянной величиной и составляет 2,25-2,7 ммоль/л. В норме концентрации кальция и фосфора поддерживаются в соотношении 2:1, что необходимо для правильного формирования скелета. Кальций в крови находится в 2 формах — ионизированной и связанной с белком.

Всасывание ионов кальция осуществляет эпителий тонкой кишки при участии кальций-связывающего белка, синтез которого стимулирует активный метаболит витамина D — 1,25-(OH)2-D3. Он необходим наряду с гормонами щитовидной и паращитовидных желёз для нормального окостенения и роста скелета. Недостаток витамина D приводит к снижению уровня активного метаболита в сыворотке крови, что нарушает всасывание ионов кальция в кишечнике, их реабсорбцию почечными канальцами, а также снижает активность резорбции кальция и фосфора из кости, что может привести к гипокальциемии.

Снижение уровня ионизированного кальция в плазме крови приводит к стимуляции рецепторов паращитовидных желёз, что стимулирует продукцию паратгормона. Основной эффект паратгормона - активация рассасывающих костную ткань остеокластов и торможение синтеза коллагена в остеобластах. В результате происходит мобилизация кальция из костной ткани в кровь (компенсация гипо-калъциемии) и образование необызвествленной кости, что вызывает развитие остеопороза, а затем остеомаляции. Одновременно паратгормон снижает реаб-сорбцию фосфатов в канальцах почек, вследствие чего фосфор выводится с мочой, развиваются гиперфосфатурия и гипофосфатемия (более ранний признак, чем гипокальциемия). Снижение содержания фосфора в плазме крови ведёт к замедлению окислительных процессов в организме, что сопровождается накоплением недоокисленных метаболитов и развитием ацидоза. Ацидоз также препятствует обызвествлению костей, поддерживая фосфорно-кальциевые соли в растворённом состоянии. Основные патологические изменения при рахите отмечают в метаэпи-физарных зонах костей. Они размягчаются, искривляются, истончаются. Наряду с этим происходит разрастание неполноценной (необызвествлённой) остеоидной ткани.

Кальцитонин — мощный антагонист паратгормона. Он снижает количество и активность остеокластов, тормозит резорбцию кости, обеспечивает возврат кальция в костную ткань и подавляет секрецию паратгормона. Секреция кальцитонина усиливается при повышении концентрации кальция в крови и уменьшается при его снижении.

В развитии рахита, помимо нарушения минерального обмена, важны нарушения жирового и углеводного обмена, в частности, уменьшение образования цитратов из пировиноградной кислоты, поскольку снижение концентрации лимонной кислоты нарушает транспорт кальция в кровь. Кроме того, при рахите снижается реабсорбция аминокислот в почках, развивается аминоацидурия, нарушения белкового обмена ухудшают всасывание кальция и фосфатов.

Наиболее существенными звеньями патогенеза рахита считают:

• нарушение образования холекальциферола в коже;

• нарушение фосфорно-кальциевого обмена в печени, почках;

• недостаточное поступление витамина D.

Рахит — заболевание всего организма со значительным нарушением функций ряда органов и систем. Первые клинические признаки обнаруживают у детей 2-3 мес. У недоношенных болезнь манифестирует раньше (с конца 1-го мес).

Поражение нервной системы

Функциональные нарушения нервной системы — начальные симптомы заболевания. Они проявляются в виде беспокойства, плаксивости, нарушения сна, вздрагиваний во сне, выраженной потливости. Особенно сильно потеет голова в области затылка. Клейкий пот раздражает кожу, появляется зуд. Ребёнок трётся головой о подушку, и, как следствие, появляется облысение затылка — характерный признак начинающегося рахита.

Важным симптомом со стороны нервной системы является гиперестезия. Часто при попытке взятия на руки ребёнок плачет, беспокоится.

При тяжёлом рахите отмечают изменения ЦНС: общая двигательная заторможенность, дети становятся малоподвижными, медлительными, затрудняется выработка условных рефлексов. Поражение костной системы

Характерно поражение всего скелета, но клинические проявления более выражены в тех костях, которые в данном возрасте растут наиболее интенсивно. Так, при возникновении рахита в первые 3 мес жизни изменения проявляются со стороны костей черепа. При развитии болезни в срок с 3 до 6 мес изменения обнаруживаются в костях грудной клетки. При заболевании рахитом детей старше 6 мес поражаются кости конечностей и таза. Отмечают 3 варианта изменения костей:

• остеомаляцию;

• остеовдную гиперплазию;

• остеопороз.

Симптомы остеомаляции

• Поражение костей черепа. Отмечают размягчение краёв большого родничка и швов, краниотабес [участки размягчения тела кости черепа (чаще всего поражается затылочная кость)]. Ощущение, получаемое при надавливании на эти участки, можно сравнить с надавливанием на пергамент или фетровую шляпу. Мягкость костей черепа приводит к возникновению его деформаций: уплощению затылка или боковой поверхности в зависимости от того, как ребёнок больше лежит.

• Поражение костей грудной клетки. В результате размягчения рёбер формируются гаррисонова борозда (по месту прикрепления диафрагмы отмечают втяжение рёбер, нижняя апертура грудной клетки развёрнута), искривление ключиц. Грудная клетка сдавлена с боков, грудина выступает вперёд или западает.

• Поражение костей конечностей. Отмечают их искривление. Ноги ребёнка приобретают О- или Х-образную форму.

Проявления остеоидной гиперплазии

• Поражение костей черепа. Отмечают увеличение лобных, теменных, затылочных бугров.

• Поражение костей грудной клетки. Формирование рахитических «чёток» на рёбрах (V—VIII рёбра) в месте перехода костной ткани в хрящевую.

• Поражение костей конечностей. Появление «браслеток» в области запястья, «нитей жемчуга» на пальцах.

Важные проявления рахита - слабость связочного аппарата и гипотония мышц. Слабость связочного аппарата приводит к «разболтанности» суставов, что даёт возможность больному производить движения большего объёма (например, лёжа на спине, ребёнок легко притягивает стопу к своему лицу и даже закидывает её за голову). Характерна поза больного — он сидит со скрещенными ногами и подпирает туловище руками. Гипотония мышц передней брюшной стенки проявляется распластанием живота с расхождением прямых мышц («лягушачий живот»). Нарушаются статические функции: дети позже начинают держать голову, сидеть, стоять, ходить, у них появляется «рахитический горб».

Нарушение функций других органов и систем

• У части детей в разгар рахита обнаруживают гипохромную анемию.

• Нередко отмечают увеличение печени и селезёнки (гепатолиенальный синдром).

• Изменения грудной клетки и гипотония мускулатуры приводят к расстройствам дыхания при рахите И-Ш степени. У детей появляются одышка, цианоз, нарушается лёгочная вентиляция. Могут возникать участки ателектаза в лёгких, предрасполагающие к развитию пневмонии.

• Нарушения экскурсии грудной клетки, недостаточное сокращение диафрагмы приводят к нарушению гемодинамики, которые проявляются тахикардией, приглушением тонов сердца, функциональным систолическим шумом.

• В ряде случаев отмечают патологию со стороны пищеварительной и мочевой системы.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Принципы классификации рахита

Степень тяжести

• I степень — лёгкая.

• II степень — средней тяжести.

• III степень — тяжёлая.

Период болезни

Начальные проявления.

Разгар.

Стихание.

Реконвалесценция.

Остаточные явления.

Характер течения

• Острое.

• Подострое.

• Рецидивирующее.

Периоды рахита

Период заболевания определяют по клинической картине, степени выраженности остеомаляции и биохимическим изменениям.

Начальный период

Чаще возникает на 2-3-м мес жизни и длится от 2-3 нед до 2-3 мес.

Характерны нарушения вегетативной нервной системы, и только в конце этого периода появляются изменения костной системы в виде податливости краёв большого родничка и стреловидного шва.

Со стороны мышечной системы отмечают гипотонию, запоры.

При биохимическом исследовании крови отмечают небольшое снижение содержания фосфора, уровень кальция остаётся нормальным. Характерно повышение активности щелочной фосфатазы.

Период разгара («цветущий» рахит)

Характерно прогрессироваиие поражений нервной и костной систем. Костные изменения выступают на первый план. Отмечают все 3 вида изменений (остеомаляцию, остеоидную гиперплазию, нарушение остеогенеза), но их выраженность зависит от тяжести и течения заболевания.

Кроме того, для периода разгара характерны:

о отчетливая мышечная гипотония;

о слабость связочного аппарата:

♦ увеличение печени и селезёнки;

•о гипохромная анемия;

о функциональные нарушения со стороны других органов и систем.

Количество вовлечённых систем и выраженность их изменений зависит от тяжести процесса.

При биохимическом исследовании крови регистрируют значительно сниженные уровни кальция и фосфора, повышенную активность щелочной фосфатазы.

Период реконвалесценции

Отмечают обратное развитие симптомов рахита. Первыми исчезают симптомы поражения нервной системы, затем уплотняются кости, появляются зубы, исчезают изменения мышечной системы (нормализуются статические и моторные функции), уменьшаются размеры печени и селезёнки, восстанавливаются нарушения функций внутренних органов.

Увеличивается до нормальных значений уровень фосфора; концентрация кальция может оставаться сниженной, активность щелочной фосфатазы повышена.

Период остаточных явлений

Наблюдается у детей старше 2-3 лет. В этот период сохраняются лишь последствия рахита в виде деформации костей, которые указывают на то, что ребёнок перенёс заболевание в тяжёлой форме (II или III степени). Отклонений в лабораторных показателях минерального обмена не отмечают.

Благодаря последующим процессам перемоделирования костной ткани, наиболее активно протекающим после 3 лет, деформации трубчатых костей со временем исчезают. Деформации плоских костей уменьшаются, но остаются. У детей, перенёсших рахит, сохраняются увеличение теменных и лобных бугров, уплощение затылка, нарушение прикуса, деформации грудной клетки, костей таза.

Тяжесть течения рахита

I степень (легкая)

Небольшое количество слабовыраженных признаков рахита со стороны нервной и костной систем с вовлечением в процесс 1-2-го отделов скелета. Иногда наблюдают невыраженную гипотонию мышц.

После рахита I степени не отмечают остаточных явлений.

II степень (средней тяжести)

III степень (тяжёлая)

В настоящее время почти не встречается. Проявляется значительными изменениями со стороны ЦНС: нарушением сна, аппетита, заторможенностью, отставанием в развитии речи и двигательных навыков. Изменения костной системы имеют характер множественных, отчётливо выраженных деформаций (размягчение костей основания черепа, западение переносицы* «олимпийский» лоб, грубая деформация грудной клетки, конечностей, костей таза). Возможны переломы костей без смещения или с угловым смещением. Имеются выраженные изменения со стороны мышечной системы (нарушение статических функций). Значительно увеличиваются печень и селезёнка, имеются отчётливые функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. ЖК.Т, тяжёлая анемия.

Характер течения рахита

Острое течение

Быстрое нарастание симптомов, преобладание процессов остеомаляции над процессами остеоидной гиперплазии. Наблюдается чаще в первом полугодии жизни, особенно у недоношенных, имеющих избыточную массу тела, и часто болеющих детей.

Подострое течение

Медленное развитие заболевания. Отмечают преимущественно симптомы остеоидной гиперплазии: лобные и теменные бугры, «чётки» на рёбрах, «браслетки», «нити жемчуга». Краниотабес не характерен. Чаще встречается после 6 мес у детей повышенного питания и у получивших недостаточное количество витамина D в целях профилактики рахита.

Рецидивирующее течение

Периоды улучшения состояния сменяются обострениями рахитического процесса. Это может быть обусловлено ранним прерыванием лечения, наличием сопу-ствующих заболеваний, нерациональным питанием- Характерным рентгенографическим признаком является появление в зоне роста кости полос окостенения, количество которых соответствует числу обострений.

Нарушения минерального обмена при рахите

Кальципенический рахит

Помимо классических костных изменений с преобладанием остеомаляции отмечают симптомы повышенной возбудимости (тремор рук, нарушение сна, немотивированное беспокойство). Также у детей имеется выраженное расстройство вегетативной нервной системы (повышенная потливость, тахикардия, белый дермографизм).

При биохимическом исследовании крови на фоне значительного снижения уровня кальция обнаруживают высокую концентрацию паратгормона и пониженную концентрацию кальцитонина. Характерно повышенное выделение кальция с мочой.

Фосфопенический рахит

Отмечают общую вялость, заторможенность, выраженную мышечную гипотонию и слабость связочного аппарата, «лягушачий живот», признаки гиперплазии остеоидной ткани.

Характерны выраженная гипофосфатемия, высокий уровень паратгормона и кальцитонина в сыворотке крови, в моче — гиперфосфатурия.

Рахит без выраженных изменении концентраций кальция и фосфора в крови

У больных этой формой рахита, как правило, не бывает отчётливых клинических изменений нервной и мышечной систем. Характерно подострое течение заболевания с признаками гиперплазии остеоидной ткани (теменные и лобные бугры).

Выраженность симптомов зависит от периода, тяжести и характера течения заболевания.

• Симптомы поражения нервной системы.

♦ Изменение эмоционального статуса:

- пугливость;

- вздрагивания;

- капризность.

♦ Вегетативные расстройства:

- чрезмерная потливость;

- красный дермографизм;

- секреторные и дискинетические расстройства ЖКТ.

♦ Отставание психомоторного развития.

• Симптомы поражения костной системы:

♦ Проявления остеомаляции (преобладают при остром течении заболевания):

- податливость краёв большого родничка, костей, образующих швы;

- уплощение затылка;

- краниотабес;

- размягчение и податливость рёбер (образование борозды Гаррисона, расширение нижней апертуры грудной клетки, деформация грудной клетки — «куриная грудь»);

- «грудь сапожника»;

- О- или Х-образное искривление голеней;

- плоский таз;

- «олимпийский» лоб.

^ Проявления остеоидной гиперплазии (преобладают при подостром течении заболевания):

- образование лобных и теменных бугров;

- образование рёберных «чёток*;

- вздутие метафизов трубчатых костей предплечий («браслетки»);

- утолщение на фалангах пальцев («нити жемчуга»),

о Симптомы гипоплазии костной ткани (нарушенного остеогенеза):

- позднее закрытие родничков и швов;

- нарушение прорезывания зубов (срок, порядок);

- отставание роста трубчатых костей в длину (задержка статомоторных функций);

- несоответствие паспортного возраста биологическому (нарушение сроков окостенения).

• Проявления мышечной гипотонии.

♦ Симптом «складного ножа».

♦ Дряблые плечи.

♦ Функциональный кифоз в поясничном отделе. ^ «Лягушачий живот».

о- Задержка моторного развития.

<► Общая двигательная заторможенность.

♦ Вялость.

• Поражение других систем органов.

♦ Сердечно-сосудистой.

♦ Дыхательной системы.

♦ жкт.

♦ Нарушение кроветворения и т.д.

Лабораторные исследования

Общий анализ крови

ГЪшохромная анемия, редко — тяжёлая анемия ЯкшаТайема. Биохимическое исследование крови:

• диспротеинемия (гипоальбуминемия, гипер-cil- и а2-глобулинемия);

• гипогликемия;

• фазовые изменения концентраций кальция и фосфора;

• повышение активности щелочной фосфатазы;

• ацидоз.

При активном рахите отмечают:

• снижение содержания фосфора в плазме крови до 0,6-0,8 ммоль/л;

• снижение содержания кальция в плазме крови (общего — до 2 ммоль/л и ионизированного — до 1 ммоль/л);

• увеличение концентрации щелочной фосфатазы в сыворотке крови;

• снижение кальцидиола (25-OH-D3) ниже 40 нг/мл;

• снижение кальцитриола [1,25-(ОН)2-О3]ниже 10-15 пг/мл;

• гипераминоацидурию более 10 мг/кг;

• гиперфосфатурию до 0,5-1 мл при норме 0,1-0,25 мл;

• компенсированный метаболический ацидоз с дефицитом оснований до 5-10 ммоль/л;

• повышение активности перекисного окисления липидов.

Рентгенологическое исследование В период разгара выявляют (рис. 11-2, см. цв. вклейку):

• поражение трабекулярных костей, особенно в эпифизарных зонах;

• нечёткие контуры и разлохмаченность концов зон предварительного обызвествления;

• блюдцеобразное расширение метафизов;

• появление зон перестройки (зоны просветления Лоозера) в местах большой нагрузки;

• исчезновение ядер окостенения в эпифизах вследствие потери костной структуры;

• иногда — переломы по типу «зелёной веточки»,

В период реконвалесценции в зоне роста костей появляются полосы окостенения, количество которых соответствует числу обострений.