spez_fiz_pr_zachita

.pdf

Для разделения частиц с большой скоростью широко применяют газовые детекторы, в которых коэффициент преломления можно изменять плавно путем изменения давления газа.

5.4.2. Пороговые детекторы

Пороговый детектор регистрирует все частицы со скоростью, большей скорости v c n . Основное назначение таких детекторов – это разделение

n . Основное назначение таких детекторов – это разделение

релятивистских частиц с различной скоростью.

Пусть имеется пучок |

|

|

Таблица 5.2 |

|||||

-мезонов |

и |

|

пучок |

|

|

|||

|

Черенковские радиаторы, газы при нормальных |

|||||||

протонов |

с |

равными |

||||||

условиях [12] |

|

|

|

|||||

импульсами. Тогда |

легко |

Материал |

n-1 |

Порог s |

|

|||

подобрать такой радиатор, |

|

|

|

|

||||

Стекло |

0,46-0,75 |

1,22-1,37 |

|

|||||

в котором -мезоны будут |

|

|

|

|

||||

Толуол (сцинт.) |

0,58 |

1,29 |

|

|||||

создавать |

|

излучение |

Плексиглас (акрил.) |

0,48 |

1,36 |

|

||

Вавилова |

– Черенкова, а |

Вода |

0,33 |

1,52 |

|

|||

Аэрогель |

0,025-0,075 |

4,5-2,7 |

|

|||||

протоны не будут. Таким |

|

|||||||

Пентан (STR) |

1,7 10–3 |

17,2 |

|

|||||

образом, |

детектор |

будет |

|

|

|

|

||

CO2 (STR) |

4,3 10–4 |

34,1 |

|

|||||

регистрировать |

|

только |

|

|

|

|

||

|

He (STR) |

3,3 10–5 |

123 |

|

||||

-мезоны. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Газовые пороговые детекторы с малым давлением и большой длиной |

||||||||

позволяют разделять между собой -мезоны, Μ-мезоны и протоны вплоть до 20 ГэВ/с, а )-мезоны, -мезоны и электроны до 10 ГэВ/с. Поэтому они удобны для идентификации вторичных частиц, образующихся

в ядерных взаимодействиях. Между самыми высокими

полученными для газов (например, пентан) коэффициентами преломления и самыми низкими значениями для прозрачных твердых тел имелся пробел, который был заполнен в последнее время благодаря развитию аэрогелей на основе диоксида кремния [16]. Они состоят из

m(SiO2 ) и 2m(H2O) , где m – |

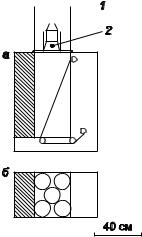

Рис. 5.3. Черенковский пороговый счетчик с |

||||||

любое |

натуральное |

число, |

и |

аэрогелем; частицы падают слева на |

|||

образующиеся |

материалы имеют |

счетчик, свет отражается с помощью фольги |

|||||

на пять ФЭУ [19]: 1 – ФЭУ; 2 – диффузный |

|||||||

величину |

n 1 |

между 0,025 |

и |

||||

отражатель; a – вид сбоку; б – вид сверху. |

|||||||

0,075, |

так |

что |

становится |

Заштрихованная область – аэрогель |

|||

возможным |

измерять |

скорость |

в |

|

|||

области 3 5. В настоящее время возможно изготавливать такие аэрогели с показателем преломления n 1,03 или n 1,05 в виде блоков с размерами

131

18:18:3 см3 [17]. Черенковский свет в этом случае собирается позади радиатора-аэрогеля с помощью цилиндрических зеркал [18] или с помощью нанесенного на внутреннюю поверхность диффузного отражателя, образующего полый светопровод [19] (рис. 5.3). С помощью блока из аэрогеля длиной 15–18 см таким способом можно получить выход 6–12 фотоэлектронов.

5.4.3. Детекторы с фокусировкой

Фокусировка света позволяет регистрировать излучение Вавилова – Черенкова, выходящее под определенным углом к направлению движения частицы, и тем самым определять скорость частицы. Для фокусировки света в детекторах пользуются зеркалами и линзами. Пучок заряженных частиц пропускают параллельно оси оптической системы. Частицы излучают фотоны под углом − . Излучение любой частицы собирается в кольцо,

расположенное в фокальной плоскости системы. Если поместить в фокальной плоскости оптической системы дисковую диафрагму, то такая система будет пропускать только свет, испущенный под углом − частицами, летящими

параллельно главной оптической оси. Свет, испускаемый под другими углами (частицами с другой скоростью или частицами, идущими под углом к главной оси), не пройдет через диафрагму и не будет зарегистрирован (рис. 5.4).

|

|

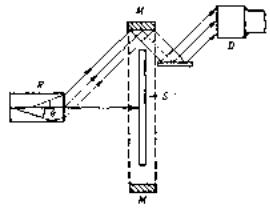

Селектор |

|

|

|

скорости, |

|||

|

основанный на схеме, изображенной |

||||||||

|

на рис. 5.4, был применен в |

||||||||

|

эксперименте |

по |

обнаружению |

||||||

|

антипротонов. |

|

Селектор |

был |

|||||

|

настроен |

на |

регистрацию |

частиц, |

|||||

|

скорость которых была заключена в |

||||||||

|

интервале 0,78 c–0,75 c. Скорость |

||||||||

|

-мезонов в том же пучке |

||||||||

|

составляла 0,99 с. |

Таким |

образом, |

||||||

|

детектор |

излучения |

Вавилова |

– |

|||||

|

Черенкова |

|

позволил |

надежно |

|||||

Рис. 5.4. Селектор скоростей: |

выделять |

антипротоны |

на |

фоне |

|||||

R – радиатор; S – дисковая диафрагма; M– |

-мезонов, который |

на несколько |

|||||||

кольцевое (цилиндрическое) зеркало; D – |

порядков |

превышал |

сам |

эффект. |

|||||

фотоумножители (3 шт.) [1] |

Важность |

и ценность |

этой |

работы |

|||||

|

была |

отмечена |

присуждением |

ее |

|||||

авторам Нобелевской премии по физике за 1959 г. |

|

|

|

|

|

|

|

||

Основная характеристика детектора – |

его |

разрешение |

по |

скорости |

|||||

v / v . Газовые детекторы имеют разрешение по скорости порядка 10–4. Они

могут разделять друг от друга -мезоны, K-мезоны и протоны до импульсов 20–25 ГэВ/с. Дальнейшее улучшение разрешения требует корректировки оптической системы на дисперсию света в газах. Детекторы такого типа дают

132

разрешение v / v порядка 10-5. Они позволяют разделять между собой

-мезоны, K-мезоны и протоны с импульсами 100–50 ГэВ/c. Фотографирование кольца черенковского излучения в фокальной

плоскости оптической системы с помощью многодетекторной системы или ЭОП (или с помощью годоскопических ФЭУ) позволяет измерять скорость частицы с точностью 10–4, a no положению центра кольца позволяет определять угол испускания частиц.

5.5. Энергетическое разрешение счетчиков с фокусировкой

Энергию частицы в черенковском счетчике можно измерять, используя однозначную связь угла излучения со скоростью частицы и ее энергией. Любая причина, искажающая связь между углом и скоростью или ограничивающая точность измерения угла влияет на точность измерения скорости и энергии. Полная энергия частицы связана со скоростью известным

соотношением E |

m c2 |

|

1 2 |

, и соответственно |

энергетическое |

||||

total |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

разрешение счетчика можно выразить через разрешение по скоростям [2] |

|||||||||

|

|

E |

3 |

2 |

. |

(5.5) |

|||

|

|

|

|

|

|||||

|

|

Etotal |

(1 2 ) |

|

|||||

Определим 3 через − , используя выражение (5.1): |

|

||||||||

|

|

|

3 |

tg− − |

|

||||

|

|

|

|

. |

(5.6) |

||||

|

|

|

n2 cos2 − 1 |

||||||

Неопределенность при измерении угла − может возникнуть по многим

причинам, связанным как с конструкцией счетчика (например, ширина коллимирующей щели) и параметрами пучка, так и физическими процессами, связанными с образованием излучения Вавилова – Черенкова.

Рассмотрим основные физические эффекты, определяющие энергетическое разрешение черенковского счетчика, а именно:

( оптическую дисперсию; ( уменьшение скорости частицы при прохождении ее через радиатор;

( многократное кулоновское рассеяние частицы в радиаторе.

Угловая дисперсия, возникающая из-за оптической дисперсии, приводит к неоднозначности при измерении угла излучения Вавилова – Черенкова. Оценить − можно из (5.1). Предполагая − и n малыми по сравнению

с − и n , получаем [2]

|

− |

|

1 |

n |

1 |

|

1 |

|

n |

. |

(5.7) |

|

. |

n2 sin− |

. |

2n2 1 |

|

n |

. |

|

|||

Обычно дисперсия меньше 1° для видимой части спектра излучения |

|||||||||||

Вавилова – Черенкова. Однако вблизи порога при n 1 |

она может быть |

||||||||||

большой, так как знаменатель в (5.7) становится близким к нулю. Зная − , легко вычислить E по выражению (5.6) c использованием (5.5).

133

Вследствие потери энергии частицей при прохождении через радиатор ее скорость уменьшается, что приводит к изменению угла − и уменьшению

числа фотонов, испущенных на единице длины пути. Для частиц с очень большими энергиями, для которых ионизационные потери минимальны и выход фотонов практически не меняется, эти эффекты не существенны. Но при уменьшении энергии частицы, когда растет теряемая энергия на единице пути и усиливается зависимость скорости частицы от энергии, эти эффекты могут быть заметными. Скорость изменения угла излучения Вавилова – Черенкова вдоль пути частицы d−  dx пропорциональна удельным потерям

dx пропорциональна удельным потерям

энергии dE dx ; коэффициент пропорциональности можно выразить через −

dx ; коэффициент пропорциональности можно выразить через −

иn .

Отклонение направления движения частицы в среде от ее первичного направления, вследствие многократных отклонений на малые углы при кулоновском рассеянии на ядрах, принято характеризовать

среднеквадратическим углом рассеяния (4)2 . Величина прямо

пропорциональна корню квадратному из расстояния, пройденного частицей в радиаторе, и уменьшается при увеличении энергии частицы. Величина связана с энергетическим разрешением соотношением

3 2 |

2 n2 2 1 |

, |

(5.8) |

|

1 2 |

||||

|

|

|

которое можно получить из основного соотношения (5.1), учитывая (5.5). Для протонов с энергией 400 МэВ, прошедших через плексигласовый радиатор толщиной 5 см, = 0,5°, а 3 0,6%.

Вклады рассмотренных эффектов в энергетическое разрешение в большинстве случаев приблизительно одинаковы. Следует заметить, что очень часто, особенно когда черенковский счетчик является частью сложной экспериментальной установки, его энергетическое разрешение определяется поперечным размером пучка заряженных частиц и возникающей вследствие этого аберрации. Оценить влияние размеров пучка и углового разброса частиц в нем на энергетическое разрешение сложно, такую оценку можно провести только для конкретной конструкции детектора.

К настоящему времени для пороговых газовых счетчиков и газовых счетчиков с фокусировкой получено разрешение по скоростям

(4 6) 10 6 . Дальнейшее улучшение разрешения возможно только за

(4 6) 10 6 . Дальнейшее улучшение разрешения возможно только за

счет очень сильного усложнения конструкции счетчика и резкого увеличения его габаритов и стоимости. В счетчиках, специально сконструированных для измерения энергии частиц, можно добиться в сравнительно узком диапазоне энергетического разрешения 3 1%.

Временное разрешение черенковских счетчиков с фокусировкой практически всегда определяется временными характеристиками фотоумножителей, поскольку длительность световой вспышки в радиаторе очень мала. Она определяется временем прохождения релятивистской

134

частицы через радиатор, которое обычно меньше 10–9 с для твердых и жидких радиаторов, и конечной длительностью волнового фронта излучения Вавилова–Черенкова, которая также значительно меньше 10–9 с.

В пороговых счетчиках большого объема, в которых излучение достигает фотокатода фотоумножителя после многократных отражений от стенок контейнера с радиатором, длительность вспышки заметно увеличивается и может достигать десятков наносекунд.

6. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ

6.1. Принцип действия полупроводникового детектора

Полупроводниковые детекторы применяются для регистрации и спектрометрии заряженных частиц, нейтронов и -квантов.

В первом приближении полупроводниковый детектор можно рассматривать как ионизационную камеру с твердым диэлектриком между электродами. Часто вместо термина твердотельная камера используют термин счетчик. Так же, как и в газонаполненной ионизационной камере при поглощении ионизирующего излучения, в твердотельной камере образуются носители заряда, которые под действием внешнего электрического поля собираются на электродах. Возникающие при этом импульсы тока или напряжения используются для регистрации излучений. Число образовавшихся пар носителей заряда практически зависит только от энергии, потерянной ионизирующей частицей, и не зависит от ее характеристик (заряда, скорости и т. д.). Это обеспечивает характерную для ионизационных камер линейную связь между амплитудой импульса и потерянной в чувствительном объеме детектора энергией для всех видов частиц.

Твердотельные камеры обладают преимуществами по сравнению с газонаполненными приборами:

Во-первых, в чувствительном объеме этих камер содержится много больше по массе вещества, чем в газовом промежутке. Следовательно, в твердотельной камере полностью укладываются пробеги ионизирующих частиц с энергией значительно большей, чем в газонаполненном детекторе.

При регистрации -квантов эффективность твердотельных камер также существенно выше. Весьма важно для -спектроскопии то, что -кванты, попадающие в детектор, выбивают электроны не из электродов, как это имеет место в газонаполненных ионизационных камерах, а образуют их в чувствительном объеме камеры. При необходимости можно сделать твердотельную камеру с очень малым промежутком между электродами, что позволяет применять его для измерения удельных потерь энергии.

Во-вторых, и это еще более важно, твердотельные камеры имеют существенно лучшее энергетическое и временное разрешение, что связано с иными, чем в газонаполненной камере, процессами образования и движения носителей зарядов.

135

Для удобства описания физических процессов, происходящих в твердотельных камерах, предположим, что камера представляет собой однородный брусок полупроводника и что электрическое поле постоянно во всем его объеме, т. е. камера имеет идеальные электроды, которые нигде не искажают распределение заряда в полупроводнике и не изменяют концентрацию носителей заряда. Схема включения такой камеры приведена на рис. 6.1. Прохождение заряженной частицы вызывает в диэлектрике образование разноименных носителей зарядов (электронов и дырок). Внешнее напряжение U создает внутри кристалла электрическое поле. Электроны и дырки движутся под действием этого поля к электродам.

По мере того, как носители смещаются, они индуцируют на электродах заряд, пропорциональный пройденной ими разности потенциалов. Для того чтобы такая камера с твердым наполнителем работала долго, а сигнал, получаемый на ее выходе, был пропорционален энергии, потерянной заряженной частицей в чувствительном объеме камеры, и, наконец,

протяженность сигнала во времени была |

|

|

|||

небольшой, твердый наполнитель |

камеры |

Путь заряженной |

|

||

должен характеризоваться: |

|

|

частицы |

Металлические |

|

средней |

энергии, |

|

контакты |

||

( |

малым значением |

v - |

Сигнал |

||

|

расходуемой заряженной частицей для |

||||

|

v + |

|

|||

|

создания одной |

пары носителей |

|

|

|

( |

заряда; |

|

|

C |

R |

отсутствием рекомбинации и |

захвата |

||||

|

носителей; |

|

|

U |

|

(большой и близкой по величине

подвижностью носителей обоих знаков; Рис. 6.1. Схема включения

подвижностью носителей обоих знаков; Рис. 6.1. Схема включения

(большим удельным электрическим полупроводникового детектора сопротивлением.

Рассмотрим эти требования несколько подробнее. Чем меньше значение средней энергии, расходуемой частицей для создания одной пары носителей заряда, тем больше носителей возникает в чувствительном объеме, тем больше сигнал, снимаемый с камеры, и тем меньше относительная флуктуация этого сигнала, которая определяет предел энергетического разрешения камеры. У полупроводниковых детекторов Α – средняя энергия образования пары носителей – на порядок меньше, чем у газовых ионизационных камер, и на два порядка меньше, чем у сцинтилляционных счетчиков.

Большая вероятность рекомбинации при движении носителей заряда к электродам приводит к уменьшению полного собранного заряда и соответствующему ухудшению энергетического разрешения вследствие увеличения статистических флуктуаций.

В отличие от газонаполненной ионизационной камеры, в камере с твердым наполнителем возможен кратковременный или длительный захват носителей одного или обоих знаков, так называемыми, ловушками —

136

локальными нарушениями периодичности кристаллической решетки. Эти нарушения возникают или из-за присутствия чужеродных атомов в узлах и междоузлиях решетки, или из-за различного рода дефектов самой решетки. При большой вероятности захвата носителей в ловушки внутри диэлектрика возникает объемный заряд, электрическое поле которого направлено противоположно внешнему полю. Объемный заряд возникает потому, что носители зарядов разных знаков до захвата успевают сместиться к электродам в противоположных направлениях. В итоге после некоторого периода облучения поле внутри диэлектрика с ловушками может уменьшиться настолько, что счетчик перестанет работать. Кратковременный захват носителей ловушками ухудшает временное разрешение детектора, поскольку время сбора зарядов растет, увеличиваются и его флуктуации.

В твердотельной камере так же, как и в камере с газовым наполнителем,

скорость перемещения носителей (скорость дрейфа v ) к электродам определяется их подвижностью u и пропорциональна напряженности электрического поля Χ в камере:

v u Χ ; v u Χ. |

(6.1) |

Чем больше u , тем меньше время сбора носителей и тем лучшим разрешающим временем обладает твердотельная камера. Если подвижности положительных и отрицательных носителей равны или близки друг к другу, то амплитуда сигнала от такой камеры не будет зависеть от места образования носителей заряда внутри чувствительного объема. При любом соотношении между временем сбора носителей и постоянной времени входного каскада усилителя сигнала будет отсутствовать индукционный

эффект.

Поскольку любой материал, который можно использовать в качестве рабочего вещества твердотельной камеры, обладает конечной электропроводностью, то при подаче на электроды камеры разности потенциалов, через наполнитель камеры потечет постоянный ток, пропорциональный электропроводности материала. Число носителей заряда, перемещающихся между электродами и создающих постоянный ток, испытывает статистические флуктуации, абсолютное значение которых тем больше, чем больше ток. Если флуктуации тока сравнимы с числом носителей, образованных в камере заряженной частицей, то становится невозможным отличать полезные сигналы от шума.

Оценим минимальное значение допустимого удельного сопротивления наполнителя плоской камеры. Для этого найдем стандартное отклонение числа носителей тока за время дрейфа между электродами и сравним его с числом носителей, созданных заряженной частицей в объеме камеры. Такой подход означает, что электрическое поле мгновенно прикладывается к камере в момент попадания в нее ионизирующей частицы и снова выключается спустя промежуток времени, за который все носители достигают электродов камеры.

Среднее значение тока проводимости I U R , где R – сопротивление наполнителя; U приложенное к камере напряжение. Пусть t время дрейфа

R , где R – сопротивление наполнителя; U приложенное к камере напряжение. Пусть t время дрейфа

137

носителей между электродами, a e их заряд, тогда за время t |

детектор |

пересечет n U t (R e) пар носителей. Считая, что плотность |

носителей |

описывается распределением Пуассона, получаем для стандартного отклонения

n  U t

U t (R e) .

(R e) .

Число пар носителей, созданных в камере заряженной частицей с энергией E , равно E Α . Потребуем, чтобы отношение сигнала шума к полезному

Α . Потребуем, чтобы отношение сигнала шума к полезному

сигналу равнялось n Α  E 10 3 . Используя это условие, получаем [2]

E 10 3 . Используя это условие, получаем [2]

|

|

Α 2 |

U t |

|

6 |

|

||

R 1 |

|

|

|

|

|

10 |

|

(6.2) |

|

|

|||||||

|

|

E |

|

e |

|

|

|

|

или для удельного сопротивления

& 1 |

|

s |

|

U t |

|

Α 2 |

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

, |

(6.3) |

||

|

|

|

|||||||||

|

d |

|

e |

|

E |

|

|

|

|

||

где s – площадь детектора; d – расстояние между электродами. Примем, что подвижности положительных и отрицательных носителей одинаковы и равны u . Тогда время прохода носителями расстояния d равно максимальному времени сбора носителей, созданных заряженной частицей,

t d 2  U u , а удельное сопротивление

U u , а удельное сопротивление

|

Α 2 |

|

1 |

|

6 |

|

|

|

& 1 V |

|

|

|

|

10 |

|

, |

(6.4) |

|

|

|||||||

|

E |

eu |

|

|

|

|

||

где V – объем камеры, см3.

При комнатной температуре подвижность носителей в диэлектриках

(изоляторах или |

полупроводниках) |

по порядку |

величины равна |

103 см2/(В с), a Α 3 7 эВ. Принимая |

V 1см3 и E 1 МэВ, получаем из |

||

(6.4), что минимально допустимое значение удельного сопротивления примерно равно 1010 Ом см.

В природе не существует материала, который бы достаточно хорошо удовлетворял требованиям 1–4 одновременно. Изоляторы обладают большим

удельным сопротивлением (до 1016 Ом см), сравнительно малым Α и

большим u , но для них очень существенны захват носителей и образование объемного заряда. Лучше всего удовлетворяют совокупно всем требованиям для наполнителя твердых камер полупроводниковые материалы – кристаллические кремний и германий, хотя их удельное сопротивление и гораздо меньше, чем следует из оценки по (6.4).

Дальнейшее рассмотрение ограничивается только детекторами из кремния и германия.

В настоящее время в промышленном масштабе удается изготовлять кремний с удельным сопротивлением при комнатной температуре порядка нескольких десятков тысяч, а германий – около сотен Ом, умноженных на сантиметр, что явно недостаточно для работы с однородным по объему наполнителем–полупроводником. Приходится прибегать к специальным

138

мерам, резко повышающим сопротивление полупроводника, а именно: использовать свойства переходной области между двумя полупроводниками с разными свойствами, намеренно вводить в полупроводниковый материал определенные примеси и охлаждать детектор вплоть до температур жидкого азота.

Более подробный анализ работы полупроводниковых детекторов нельзя привести, не используя основных понятий физики полупроводников, которые рассматриваются ниже.

6.2. Основные понятия из физики полупроводников

Согласно принципам квантовой механики в твердом теле, так же, как и в отдельном атоме, электроны не могут иметь любую энергию. В одиночном атоме разрешены лишь отдельные дискретные значения энергии.

Число электронов, которое может находиться на данном уровне, строго ограничено. При переходе с одного уровня E1 на другой E2 электроны

излучают или поглощают определенное количество электромагнитной энергии E1 E2 h0 . Глубокие уровни, т. е. находящиеся ближе к ядру,

заполняются в первую очередь, а внешние уровни могут быть и не заполненными.

При образовании кристалла атомы сближаются, их энергетические уровни размываются, образуя зоны разрешенных и запрещенных значений энергии, которые теперь принадлежат всему кристаллу. Электроны, находящиеся на близких к ядру отдельного атома оболочках, т. е. на глубоких уровнях, практически не взаимодействуют с соседними атомами из-за экранировки электрических сил взаимодействия внешними электронами. Расщепление глубоких уровней мало, т. е. зоны узкие. Для внешних оболочек взаимодействие велико и ширина зон разрешенных значений энергий может составлять несколько эВ.

В металле, где зона проводимости и валентные зоны перекрываются, достаточно небольшой тепловой энергии для перевода электронов в состояние проводимости. У полупроводников и диэлектриков наивысшая заполненная зона отделена от следующей, более высокой (по энергии) зоны разрешенных значений запрещенной зоной шириной Eg , в которой

отсутствуют уровни, принадлежащие идеальному кристаллу. При температуре абсолютного нуля, когда электроны заполняют самые низкие свободные уровни, в полупроводнике есть или полностью свободные, или полностью заполненные зоны. Самая верхняя заполненная зона называется

валентной, самая низкая незаполненная – зоной проводимости. В

полупроводнике и диэлектриках, чтобы попасть в зону проводимости, электрон валентной зоны должен обладать энергией, превышающей ширину запрещенной зоны E Eg .

В диэлектриках ширина запрещенной зоны достаточно велика Eg 3 эВ, так что даже при высокой температуре электроны не могут

преодолеть запрещенной зоны.

139

В полупроводниках ширина запрещенной зоны Eg 0,5 2 эВ, поэтому

с повышением температуры отдельные электроны могут перейти из валентной зоны в зону проводимости.

В зоне проводимости у металлов оказывается наибольшее число электронов, следовательно, удельное сопротивление металлов мало

& 10 6 Ом см. У диэлектриков удельное сопротивление & 11016 Ом см .

Диэлектрики, сопротивление которых больше, чем у металлов, и меньше, чем у изоляторов, называют полупроводниковыми. Считают, что границы

области полупроводников 109–10–2 Ом см. Этот интервал сопротивления относителен, поскольку сопротивление полупроводников очень резко зависит от температуры.

Если в кристалле имеется электрическое поле Χ , то на каждый электрон действует сила F e Χ . Результат действия поля на электрон описывается в теории как изменение числа электронов в данном энергетическом состоянии (или с данным импульсом). В заполненной зоне все возможные энергетические состояния уже заняты, и электрическое поле не может изменить распределения электронов по скоростям, т. е. электроны в этой зоне не могут участвовать в переносе зарядов и не дают вклада в электропроводность кристалла. Следовательно, твердое тело, в котором все зоны или пустые, или полностью заполненные, является изолятором, твердое тело с частично заполненными зонами – полупроводник. При температуре абсолютного нуля все полупроводники становятся изоляторами. При температуре, отличной от абсолютного нуля, в полупроводниках часть электронов из валентной зоны за счет тепловой энергии переходит в зону проводимости, где они могут свободно перемещаться под действием внешнего поля. Вероятность такого перехода экспоненциально возрастает с уменьшением ширины запрещенной зоны.

Взоне проводимости электрон может иметь любую энергию (почти как

ввакууме), но время нахождения в зоне конечное, по истечению которого электрон возвращается в валентную зону. Время пребывания электрона в зоне

проводимости – время жизни электрона 8 жизн.эл. – очень важный параметр

полупроводника.

Электропроводность в полупроводнике определяется не только электронами, перешедшими в зону проводимости, но и дырками, которые остаются в валентной зоне после ухода электронов. Дырки представляют собой незаполненные уровни, на которые могут перемещаться соседние электроны, образуя в свою очередь новые дырки. Таким образом, происходит как бы движение дырок. Электропроводность будет тем больше, чем больше дырок в валентной зоне. Оказалось гораздо удобнее вместо движения электронов валентной зоны рассматривать движение дырок, приписывая им положительный заряд, равный по абсолютному значению заряду электрона, и эффективную массу, близкую к массе свободного электрона. Таким образом,

носителями тока в полупроводнике являются электроны проводимости и дырки в валентной зоне.

140