spez_fiz_pr_zachita

.pdfкритериями. Если необходимо высокое временное разрешение, то постоянная времени должна быть меньше длительности сцинтилляции, и сопротивление нагрузки составляет (при малой емкости около 5 пФ) 50 – 1000 Ом.

Если высокое временное разрешение не является необходимым и детектор работает в спектрометрическом режиме, то для получения большой амплитуды сигнала включается нагрузка с большим сопротивлением – порядка 106 Ом. В этих условиях средний интервал времени между фотоэлектронами меньше постоянной времени выходной цепи ФЭУ. При этом происходит накопление заряда на аноде, что приводит к росту амплитуды импульса, как показано на рис. 4.3, г. Здесь пунктирной линией показан фиксированный порог чувствительности регистрирующей схемы, в результате чего электрический импульс на выходе схемы (рис.4.3, д) появляется через время t после момента прохождения частицы через сцинтиллятор.

Если число фотонов в сцинтилляции достаточно велико (104–105), то средний интервал времени между фотонами мал (10–14 с) и работа в одноэлектронном режиме нецелесообразна. Поэтому при регистрации одиночных частиц большой энергии обычно применяют импульсный (интегральный) режим работы. Однако и в этом случае возможность работы ФЭУ в одноэлектронном режиме может быть использована для градуировки детектора. Действительно, отношение амплитуд импульсов в интегральном и одноэлектронном режимах равно числу фотоэлектронов, достигших первого динода.

Если число фотонов в сцинтилляции мало, то целесообразно применять ФЭУ в одноэлектронном режиме. Следует заметить, что при работе ФЭУ в одноэлектронном режиме весьма существенную роль играют и шумовые характеристики ФЭУ, которые необходимо специально исследовать.

Амплитуда и форма импульса. Из рассмотренной на рис. 4.3 схемы видно, что характеристики сцинтилляционного детектора определяются свойствами сцинтиллятора, а также свойствами и режимом работы ФЭУ.

Вся информация о зарегистрированной частице содержится в электрическом импульсе на выходе ФЭУ: форма импульса дает сведения о процессах, происходящих в сцинтилляторе, амплитуда импульса позволяет определить поглощенную в сцинтилляторе энергию.

4.2. Основные характеристики сцинтилляторов

Из большого числа различных люминесцирующих веществ к сцинтилляторам относятся такие люминофоры, в которых время жизни центров свечения и время переноса энергии к ним в сумме не превышают 10-10–10-5 с. Классификацию сцинтилляторов можно вести по различным признакам. Наиболее четко по своим свойствам выделяются две большие

группы: органические и неорганические сцинтилляторы.

91

4.2.1. Неорганические сцинтилляторы

Неорганические сцинтилляторы характеризуются большими эффективными Zэфф , большой плотностью и сравнительно большой

длительностью свечения. К ним относятся щелочно-галоидные и цинксульфидные сцинтилляторы, нашедшие широкое применение в экспериментальной физике.

Характеристики некоторых сцинтилляторов приведены в табл. 4.1. Здесь введены следующие обозначения: Eg – ширина запрещенной зоны; T –

рабочая температура; & – плотность; Z – усредненный атомный номер; n – показатель преломления среды; 8 – время высвечивания; .max– положение максимума в спектре испускания; h0 – средняя энергия фотона; ΑΦ – энергия,

идущая на образование одного фотона; |

|

3k – конверсионная эффективность |

|||||||||||||||||||||

(при облучении электронами). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 4.1 |

||

|

Характеристики неорганических сцинтилляторов [1] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

Кристалл |

|

Eg, |

|

T, |

|

&, |

|

Z |

|

n |

|

8, |

|

.max, |

|

h0, |

|

Αф, |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3k |

|

|||||||||||

|

|

|

эВ |

|

2 К |

|

г/см3 |

|

|

|

|

|

|

нс |

|

нм |

|

эВ |

|

эВ |

|

|

|

|

NaI |

|

5,8 |

|

60 |

|

3,67 |

|

50 |

|

|

1,75 |

|

30 |

|

|

|

4,2 |

|

12 |

|

0,85 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NaI(Tl) |

|

|

|

300 |

|

3,67 |

|

|

|

|

1,75 |

|

250 |

|

410 |

|

3 |

19,6 |

|

0,158 0,01 |

|

|

|

CsI |

|

6,0 |

|

77 |

|

4,51 |

|

54 |

|

|

1,79 |

|

700 |

|

|

|

3,65 |

44,6 |

|

0,25 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CsI(Tl) |

|

|

|

300 |

|

1,51 |

|

|

|

|

1,79 |

|

700 |

|

550 |

|

2,2 |

36,6 |

|

0,06 0,004 |

|

|

|

KI |

|

6,3 |

|

|

|

3,13 |

|

45,5 |

|

|

1,68 |

|

1000 |

|

410 |

|

4,1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3,3 |

|

|

|

0,031 0,03 |

|

|

LiI |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3,0 |

|

96,7 |

|

|

|

|

|

6,2 |

|

|

|

4,06 |

|

28 |

|

|

1,95 |

|

1200 |

|

470 |

|

2,8 |

|

28 |

|

0,1 |

|

|

|

ZnS(Ag) |

|

4,09 |

|

|

|

4,09 |

|

23 |

|

|

2,4 |

|

104 |

|

450 |

|

2,74 |

|

13,7 |

|

0,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

BaF2 |

|

|

|

|

|

4,9 |

|

|

|

|

1,56 |

|

0,6 |

|

225 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

Bi4Ge3O12 |

|

|

|

|

|

7,13 |

|

|

|

|

2,15 |

|

350 |

|

480 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Неорганические сцинтилляторы – это кристаллы, которые легированы центрами активации (цветными центрами). Ионизующие частицы образуют свободные электроны, свободные дырки и экситоны (пары электрон - дырка). Эти возбужденные состояния распространяются в кристаллической решетке до тех пор, пока не встретят центр активации A. Он переводится в

возбужденное состояние AΗ, которое путем испускания квантов видимого света перейдет в основное состояние A. Временем высвечивания сцинтиллятора 8 обычно называют время, в течение которого интенсивность

92

сцинтилляционного свечения, т. е. число фотонов, образующихся в сцинтилляторе в единицу времени, уменьшается в e=2,718 раз. Время высвечивания сцинтиллятора определяется временем жизни нестабильного

состояния AΗ, которое зависит от температуры T , как exp( E1  kT) , где E1 –

kT) , где E1 –

энергия возбужденного состояния AΗ.

Наибольшим световыходом обладают кристаллы сернистого цинка, но их не удается получить сколько-нибудь больших размеров. Заметим, что под световым выходом понимается количество фотонов, отнесенное к единице энергии, теряемой частицей. Обычно ZnS(Ag) – это мелкокристаллический

порошок, и поэтому его прозрачность для испускаемого излучения мала. Поток фотонов люминесценции ослабляется приблизительно вдвое при прохождении слоя порошка толщиной около 40 мг/см2. Кристалл ZnS(Ag)

имеет медленную компоненту, сравнительно большой интенсивности со временем высвечивания 10–6 с. Йодистый натрий, активированный таллием, является одним из лучших сцинтилляторов. Из всех известных сцинтилляторов, не считая ZnS(Ag) , NaI(Tl) имеет самый высокий

световыход. Кроме того, монокристаллы NaI(Tl) выращивают больших

размеров (диаметром до 200–300 мм и такой же высоты). Монокристаллы йодистого натрия обладают высокой прозрачностью для собственного излучения. Йодистый натрий гигроскопичен, поэтому всегда должен быть в упаковке, защищающей его от попадания влаги. Примесь медленных компонент у NaI(Tl) мала, но при низких температурах (около –100° С) их

интенсивность становится большой.

Кристалл CsI(Tl) – весьма удобный для использования сцинтиллятор. Он не гигроскопичен, легко выращивается в виде больших монокристаллов. Время высвечивания в кристаллах CsI(Tl) заметно зависит от плотности

ионизации. Такое различие в значениях времени высвечивания позволяет разделить люминесценцию, созданную частицами с различными dE dx .

dx .

Кристаллы йодистого цезия и йодистого натрия содержат атомы с большим атомным номером, поэтому являются высокоэффективными детекторами-излучения.

Кристаллы йодистого лития представляют большой интерес, так как они являются высокоэффективными детекторами медленных нейтронов

(реакция 6 Li(n, )T ).

Значительно лучшим временным разрешением обладают неорганические сцинтилляторы на основе галогенидов кадмия. Эти кристаллы имеют слоистую структуру. Ширина сцинтилляционного импульса на половине его высоты для неактивированного йодистого кадмия составляет примерно 1 нс, а время нарастания около 0,25 нс. Кристаллы йодистого кадмия, активированные анионной примесью, имеют значительно больший энергетический выход, но более длительное свечение.

Перспективными сцинтилляторами являются кристаллы алюмоиттриевых гранатов и кристаллы алюмината иттрия, активированные

93

церием. Энергетический выход этих кристаллов хуже, чем у NaI(Tl)

( в 2 раза), но длительность сцинтилляционного импульса на порядок меньше. Кроме того, эти кристаллы устойчивы к агрессивным средам.

Сцинтилляторы на основе кристаллов BaF2 и Bi4Ge3O12 не

гигроскопичны и могут выращиваться до размеров порядка десятков сантиметров. К неорганическим сцинтилляторам следует отнести и сцинтилляторы на основе инертных газов (жидкие, твердые и газообразные).

Величина ΑΦ для хороших сцинтилляторов находится в пределах от 15

до 60 эВ; эта величина сравнима со средней энергией ионообразования в воздухе 34 эВ.

4.2.2. Органические сцинтилляторы

Органические сцинтилляторы характеризуются сравнительно малыми атомными номерами (6–7), малой плотностью (около 2 г/см3) и малой длительностью свечения (10–9 с). К ним относятся органические кристаллы, из которых наиболее подробно изучен антрацен, жидкие и твердые растворы сцинтиллирующих веществ в мономерах и полимерах, а также органические газы (табл. 4.2).

Сцинтилляторы на основе полимеров (полистирола, поливинилтолуола) с добавкой n-терфенила и сместителя спектра (для согласования спектра высвечивания сцинтиллятора со спектральной характеристикой фотокатода ФЭУ) типа РОРОР дают короткий сцинтилляционный импульс с временем нарастания около 0,2–0,6 нс и временем спада примерно 3 нс. Путем введения гасящих примесей удается получить сцинтилляторы с шириной

Таблица 4.2

Характеристики некоторых органических сцинтилляторов [1] |

|

|

|

||||||

Кристалл |

&, |

Z |

n |

8, |

.max, |

h0, |

Αф, |

3k |

|

г/см3 |

|

|

нс |

нм |

эВ |

эВ |

|

||

Антрацен C14H10 |

1,25 |

5,8 |

1,59 |

30 |

445 |

2,77 |

81,4 |

0,034 |

|

Нафталин C10H8 |

1,45 |

5,8 |

1,58 |

96 |

348 |

3,6 |

176,4 |

0,017 |

|

Толлан C14H10 |

1,18 |

5,8 |

– |

7 |

390 |

3,16 |

98 |

0,032 |

|

Транс-стильбен |

1,16 |

5,7 |

1,62 |

4–8 |

410 |

3,00 |

100-200 |

0,030 |

|

C14H12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сцинтилляционного импульса на половине высоты меньше 1 нс. При этом энергетический выход сцинтилляций снижается в несколько раз.

По своей химической структуре органические сцинтилляторы относятся

кгруппе ароматических углеводородов.

Впротивоположность неорганическим сцинтилляторам органические сцинтилляторы имеют очень короткое время высвечивания, порядка нескольких наносекунд. Органические сцинтилляторы часто используются в

экспериментах со схемами совпадений. Критерием «быстроты»

94

сцинтиллятора является отношение конверсионной эффективности к времени высвечивания сцинтилляций. Чем больше это отношение, тем лучше такой сцинтиллятор для схем быстрых совпадений.

Механизм сцинтилляций в органических сцинтилляторах основан на возбуждении молекулярных уровней в основном флуоресцирующем материале, которое снимается путем испускания УФ-квантов. Поскольку длина поглощения УФ-квантов в большинстве прозрачных материалов очень

мала ( несколько мм), световой сигнал удается зарегистрировать только благодаря тому, что в сцинтиллятор добавляется примесь, в которой УФ-кванты превращаются в кванты видимого света (сместитель спектра).

Этот второй флуоресцирующий материал выбирается таким образом, что его спектр поглощения соответствует спектру высвечивания основного сцинтиллятора, а длины волн собственного излучения хорошо соответствуют спектральной чувствительности фотокатода.

Оба активных компонента сцинтиллятора либо растворяются в органической жидкости, либо смешиваются с мономером, образуя полимеризованный материал. Полимеризация может обеспечить любую желательную форму материала (например, пластины толщиной от 0,5 до 30 мм и площадью до 2:2 м2). Важными характеристиками сцинтиллятора являются световой выход и характерная длина самопоглощения.

В качестве связующего материала для пластинчатых сцинтилляторов используют полимеры из ароматических соединений (полистирол PST, поливинилтолуол PVT) или алифатические материалы (акриловое стекло, плексиглас, ПММА). Отметим, что алифатические углеводороды характеризуются тем, что в их молекулах углеродные атомы связаны в открытые (незамкнутые) цепочки. Ароматические сцинтилляторы имеют примерно в два раза больший световой выход, чем алифатические, однако последние дешевле и легче обрабатываются.

Сцинтилляционный процесс в органических сцинтилляторах можно качественно описать следующим образом. Заряженная частица за очень короткие (10–10–10–13 с) времена передает свою энергию сцинтиллятору. Это приводит к появлению ионизованных и возбужденных молекул и радикалов, образующихся в результате диссоциации сложных молекул. Время жизни молекул в возбужденных состояниях зависит от энергии возбуждения. За время порядка 10–11–10–12 с молекулы окажутся в основных состояниях, испустив фотоны. Эти фотоны будут поглощаться соседними молекулами, которые в свою очередь, переходя в основное состояние, будут излучать фотоны. При этом энергия возбуждения распространяется по кристаллу и частично преобразуется в колебательную энергию. Итак, в результате такого процесса образуются молекулы, ионы и радикалы в самых низких и долгоживущих возбужденных состояниях (10–8–10–9 с). На второй стадии происходит миграция энергии, т. е. передача энергии возбуждения от одних молекул другим, рекомбинация и т. д.

95

4.2.3. Модель центра свечения органических сцинтилляторов

Конфигурационные кривые. Обратимся теперь непосредственно к процессу появления фотонов люминесценции. Поскольку связи между молекулами в органических соединениях существенно не нарушают электронной структуры молекул, то процесс высвечивания молекул из низких возбужденных состояний можно рассмотреть на примере отдельной молекулы. Процессы переходов в электронных оболочках сложных и двухатомных молекул имеют много общего. Поэтому рассмотрим переходы в двухатомной молекуле с тем, чтобы понять, каким образом происходит сдвиг в спектрах испускания и поглощения, обусловливающий возможность появления люминесценции в органических сцинтилляторах.

Простейшей моделью центра свечения может служить двухатомная молекула. Эта модель позволяет иллюстрировать основные особенности центра свечения независимо от его природы.

Энергия двухатомной молекулы слагается из энергии, связанной с электронными уровнями, энергии колебания ядер атомов относительно друг друга и вращательной. Все эти составляющие имеют дискретный характер и образуют довольно сложную систему уровней. Энергетическое расстояние между колебательными уровнями составляет примерно 0,2 эВ, расстояние между электронными уровнями, с которыми и связаны излучательные переходы, примерно 4 эВ, вращателъной энергией молекулы можно пренебречь, поскольку расстояние между уровнями меньше 0,01 эВ.

Расстояние между ядрами атомов в состоянии, когда потенциальная энергия молекулы минимальна, равно r0 . Молекула находится в тепловом

равновесии с окружающими ее молекулами, поэтому ядра атомов колеблются относительно друг друга. Потенциальная энергия молекулы при этом изменяется. В первом приближении можно считать, что сила, действующая на ядро атома, пропорциональна отклонению ( x r r0 ) от положения

равновесия |

|

||

F kx. |

(4.4) |

||

Потенциальная энергия системы [1] |

|

||

dE Fdx |

, |

||

2 |

|

(4.5) |

|

E |

kx |

|

. |

|

|||

2 |

|

|

|

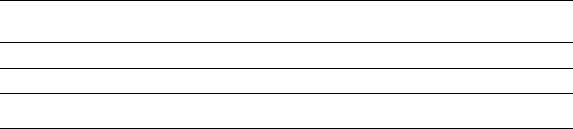

Потенциальную энергию системы можно характеризовать конфигурационной кривой, т. е. кривой, определяющей потенциальную энергию системы как функцию конфигурационной координаты. На рис. 4.4 показано, как изменяется потенциальная энергия молекулы при колебаниях атомов относительно друг друга. Колебательная энергия молекулы, находящейся в тепловом равновесии со средой, определяется температурой среды. Чем больше температура среды, тем больше размах колебаний ядер атомов, тем больше колебательная энергия молекулы. Весьма важно, что изменение колебательной энергии молекулы может происходить (и, как

96

правило, происходит) без изменения электронной энергии (т. е. электроны не переходят с уровня на уровень).

Если в результате поглощения большой порции энергии электрон в молекуле перейдет с одного уровня на другой (довольно быстро), то это приведет к изменению взаимодействия между атомами и к изменению потенциальной кривой. Электронный переход совершается за время, в течение которого расстояние между ядрами практически не меняется, поэтому такой электронный переход на энергетической диаграмме изображают вертикальной линией.

|

|

Если |

|

|

молекула, |

|||

|

|

находящаяся в возбужденном |

||||||

|

|

электронном |

|

состоянии, |

||||

|

|

достаточно |

|

долгое |

время |

|||

|

|

(10-8 с) не будет испытывать |

||||||

|

|

соударения |

|

с |

|

другими |

||

|

|

молекулами, |

то |

возможен |

||||

|

|

обратный переход электрона с |

||||||

|

|

излучением |

кванта |

той |

же |

|||

|

|

энергии, |

которая |

была |

||||

|

|

поглощена. |

|

|

Возникает |

|||

|

|

резонансное |

излучение. Этот |

|||||

|

|

процесс возможен |

только |

в |

||||

|

|

разреженных |

газах. |

В |

||||

|

|

конденсированных |

|

средах, |

||||

Рис. 4.4. Конфигурационные |

кривые (а, в) и |

благодаря |

обмену |

энергии с |

||||

окружающей |

|

|

средой, |

|||||

спектры высвечивания (б, г) при абсолютном нуле |

молекула |

|

приходит |

в |

||||

(а, б) и при температуре, отличной от абсолютного |

|

|||||||

тепловое равновесие с ней за |

||||||||

нуля (в, г) [1] |

|

|||||||

|

время порядка 10–12–10–13 |

с. |

||||||

|

|

|||||||

Вследствие этого изменяется колебательная энергия молекулы. Весьма важно, что за это время электронные переходы в молекуле не успевают произойти. Таким образом, возбужденная молекула некоторое время находится в тепловом равновесии с окружающей средой. Колебательная энергия молекулы соответствует температуре среды.

Следует подчеркнуть, что непосредственно после поглощения кванта энергии и соответствующего электронного перехода молекула в результате взаимодействия со средой может, как отдать избыточную колебательную энергию, так и получить энергию от среды, если колебательная энергия молекулы в результате электронного перехода оказалась меньше той, которая соответствует температуре среды. Это означает, что в принципе возможна такая ситуация, что молекула за счет энергии среды может излучить квант с большей энергией, чем энергия кванта, который она поглотила. Поэтому правило Стокса, утверждающее, что энергия кванта люминесценции меньше, чем энергия кванта возбуждающего света, выполняется не всегда. Однако максимум спектра люминесценции сдвинут по отношению к максимуму

97

спектра поглощения в сторону меньших энергий кванта всегда. Это легко увидеть из следующего рассмотрения.

Будем охлаждать среду. При этом колебательная энергия молекул будет уменьшаться. Соответственно будет уменьшаться ширина спектра поглощения и спектра испускания. При абсолютном нуле колебательная энергия равна нулю, и как спектр поглощения, так и спектр испускания будут представлять собой узкую линию. Теперь очевидно, что, поскольку потенциальная кривая возбужденной молекулы сдвинута вправо, энергия возбуждающего фотона всегда больше, чем энергия фотона высветившегося (рис. 4.4). При увеличении температуры ширина линий увеличивается, но максимумы не смещаются, так как они соответствуют минимумам потенциальных кривых невозбужденной и возбужденной молекулы. Таким образом, если температурные кривые известны, то значения энергии кванта, соответствующей максимуму спектра поглощения, и энергии кванта, соответствующей максимуму спектра излучения, могут быть определены непосредственно, как показано на рис. 4.4. Из рис. 4.4 видно, что в соответствии с правилом Стокса максимум спектра испускания h02 сдвинут в

сторону меньших энергий кванта по отношению к максимуму спектра поглощения h01 .

Из-за конечной ширины спектров поглощения и испускания возможно их перекрытие. Спектры испускания и поглощения частично перекрываются (чем меньше их перекрытие, тем большим световыходом будет обладать сцинтиллятор), и поэтому процесс радиационного снятия возбуждения молекул может быть не последним. При этом возможна реабсорбция

фотонов (вторичное самопоглощение).

Коротковолновая часть спектра испускания может вновь поглотиться в сцинтилляторе. Такой процесс может повторяться неоднократно. При каждом поглощении фотона имеется вероятность

нерадиационного перехода, и поэтому

при многократном поглощении и

испускании интенсивность излучения

коротковолнового излучения будет падать. Это приведет к уменьшению светового выхода. Кроме того, такой

многократный процесс увеличит среднее время высвечивания. Таким образом, в органических сцинтилляторах из-за частичного перекрытия спектров

испускания и спектров поглощения их световыход и среднее время высвечивания могут зависеть от размеров сцинтилляторов.

Реабсорбция ухудшает прозрачность сцинтиллятора. Самопоглощение можно существенно уменьшить, если ввести в сцинтиллятор центры свечения, которые излучают кванты, не поглощающиеся в сцинтилляторе.

98

Эти вещества (сместители спектра) смещают спектр в область меньших энергий кванта.

Внутреннее тушение. Поскольку конфигурационная кривая возбужденного состояния смещена по отношению к конфигурационной кривой основного состояния, в принципе возможно пересечение этих двух кривых. В этом случае возможен безызлучательный переход из возбужденного в основное состояние (внутреннее тушение). Из энергетической диаграммы (рис. 4.5) видно, что энергия активации, необходимая для вызывания такого безызлучательного перехода, равна ET .

Вероятность безызлучательного перехода |

|

Α T~ exp ET kT , |

(4.6) |

где T – температура в градусах Кельвина; k=1,380622(59) 10-23 Дж (2 К) – постоянная Больцмана.

Таким образом, помимо радиационных переходов из возбужденного состояния в основное состояние возможны и нерадиационные переходы. При нерадиационном переходе энергия возбуждения переходит в энергию теплового движения, т. е. происходит тушение сцинтилляций. Чем выше температура, тем больше амплитуда колебаний решетки и тем больше вероятность тушения. В сложных многоатомных молекулах процессы поглощения и испускания энергии происходят более сложным образом, но приведенные качественные рассуждения, в общем, справедливы и для сложных молекул.

Оптическая и термическая активация. Модель конфигурационных кривых может быть применена и для объяснения свойств ловушек. Энергетическая диаграмма ловушки, как и центра свечения, может быть представлена двумя кривыми – кривой основного и кривой возбужденного состояний. Перевести электрон в возбужденное состояние (или возбудить центр свечения) можно, либо подействовав на него квантом с энергией Eф

(оптическая активация), либо сообщив тепловую энергию ET (термическая

активация), чтобы он достиг точки пересечения кривых (рис. 4.5). Энергия термической активации ET зависит от вида кривых и может быть как больше,

так меньше энергии оптической активации Eф .

4.2.4. Дозиметрические характеристики сцинтилляторов

Конверсионная эффективность 3k определяет ту часть потерянной

энергии в сцинтилляторе заряженной частицей, которая преобразуется в энергию световых квантов. В каждой сцинтилляции возникают фотоны, обладающие различными энергиями.

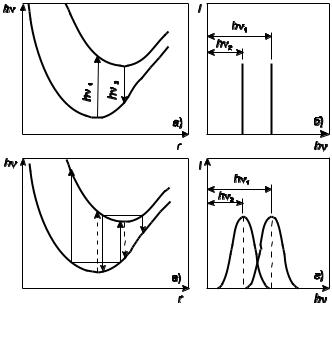

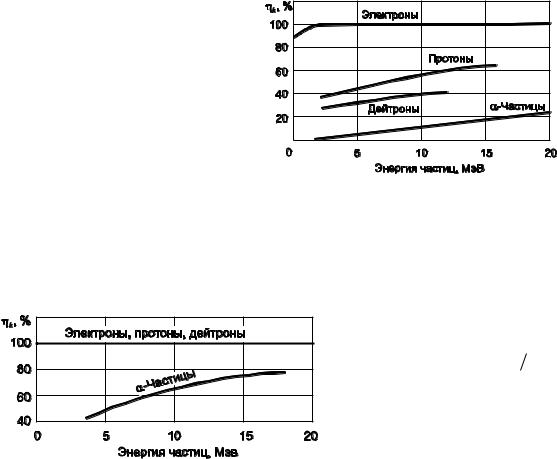

Оптический спектр сцинтилляций практически не зависит от энергии заряженной частицы и определяется составом вещества сцинтиллятора. Конверсионная эффективность 3k зависит от вида и энергии заряженных

частиц и типа сцинтиллятора. Влияние типа заряженных частиц на конверсионную эффективность иллюстрируется рис. 4.6, 4.7. Различие между

99

частицами более существенно для органических сцинтилляторов. По |

|||||||||||||

величине |

световыхода |

и постоянству конверсионной эффективности 3k |

|||||||||||

неорганические сцинтилляторы имеют преимущество перед органическими. |

|||||||||||||

Однако в дозиметрии важную роль играет эффективный атомный номер |

|||||||||||||

вещества сцинтиллятора, и с точки зрения воздухоэквивалентности |

|||||||||||||

преимущества остаются за органическими сцинтилляторами. |

|

|

|

|

|||||||||

Для |

всех |

органических |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

сцинтилляторов независимо от их |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

агрегатного |

|

|

состояния |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

световыходы |

для |

электронов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

примерно в 10 раз больше, чем для |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

-частиц той же энергии. Это |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

частично |

можно |

объяснить |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

локальными |

|

перегревами |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

сцинтилляторов |

|

при |

большой |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

плотности |

ионизации |

(например, |

Рис. 4.6. Влияние типа заряженных частиц на |

||||||||||

что при облучении -частицами с |

конверсионную эффективность органического |

||||||||||||

энергией |

5 |

МэВ |

возможен |

сцинтиллятора из антрацена [14, 15] |

|

|

|||||||

местный перегрев до температуры |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

200° С). Другая причина – при большой плотности ионизации возникают |

|||||||||||||

сильные электрические поля, которые приводят к изменению структуры |

|||||||||||||

энергетических |

состояний |

возбужденных |

молекул |

и, |

следовательно, |

к |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

изменению |

|

|

спектра |

|||

|

|

|

|

|

|

|

испускания. |

|

Наконец, |

при |

|||

|

|

|

|

|

|

|

больших значениях dE dx |

– |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

имеется высокая вероятность |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

расщепления |

молекул, |

т. |

е. |

|||

|

|

|

|

|

|

|

образование |

|

радикалов |

или |

|||

|

|

|

|

|

|

|

поврежденных |

молекул, |

в |

||||

Рис. 4.7. Влияние |

типа |

заряженных |

частиц на |

которых, как оказалось, очень |

|||||||||

конверсионную |

эффективность |

неорганического |

велика |

вероятность тушения |

|||||||||

сцинтиллятора NaI(Tl) [14, 15] |

|

|

(велика |

|

|

|

вероятность |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

нерадиационных переходов). |

||||||

4.2.5. Медленные и быстрые компоненты высвечивания

Экспериментально было установлено, что сцинтилляционный импульс в органических сцинтилляторах содержит два явно выраженных компонента: быстрый (10–9 с) и медленный (10–7–10–4 с). Среднее время высвечивания медленных компонент может отличаться от быстрых в 100 раз. Относительные интенсивности компонентов зависят от плотности ионизации и природы частицы так, что формы импульсов для тяжелых и легких частиц различны (рис. 4.8). Это позволяет с помощью различных схем выделять импульсы, созданные, например, электронами на фоне импульсов, созданных тяжелыми заряженными частицами, или же производить раздельную

регистрацию нейтронов и -квантов.

100