Betekhtin

.pdf

592 |

Описательная часть |

он с течением времени претерпевает некоторые изменения и приобрета ет интенсивный золотистый оттенок. Эти золотистые блестки легко об наруживаются при промывке; как более легкий материал, они отлагают ся на поверхности промытого осадка. В простонародной речи они получили название «кошачьего золота».

Установлено также, что в современных морских осадках биотитовые зерна подвергаются процессу гальмиролиза, т. е. подводному «выветри ванию», причем они постепенно переходят в глауконит — слоистый во досодержащий силикат калия и трехвалентного железа (зеленого цвета).

Биотит среди минеральных видов слюд является вторым после мус ковита по распространенности в природе. Из бесчисленных месторожде ний отметим лишь некоторые, отчасти уже знакомые нам пегматитовые месторождения. В Ильменских горах биотит в качестве второстепенного минерала неравномерно, но широко распространен во всех типах пегма титовых жил в виде крупных пластин (до 0,5 м в диаметре), кристаллов и мелкопластинчатых агрегатов в ассоциации с кали натриевыми полевы ми шпатами, нефелином, иногда топазом, магнетитом, ильменитом и дру гими минералами. В Борщовочном кряже биотит отмечается в пегмати тах уд. Савватеевой, в районе р. Слюдянки и в других местах. Огромные пластинчатые кристаллы наблюдались в пегматитах Гренландии и Скан динавии (в Евьё была встречена пластина биотита размером 7 м2).

Практического значения не имеет. Уральскими кустарями применя ется лишь в качестве блесткового материала при изготовлении из цвет ных камней детских игрушек и различных предметов для украшения.

Подгруппа мусковита

Сюда относятся диоктаэдрические алюминиевые слюды, главным обра зом широко распространенный в природе мусковит и редкий парагонит. По сравнению с минералами группы биотита здесь 3(Mg,Fe)2+ заменены 2Al3+, т. е. подобно тому, как это мы видели в группе талька—пирофиллита.

МУСКОВИТ — KAl2[AlSi3O10][OH]2 или K2O . 3Al2O3 . 6SiO2 . 2H2O. Название происходит от старинного итальянского названия города Мос квы — Муска. В свое время большие листы мусковита вывозились через Москву на запад под названием «московского стекла».

Химический состав. К2О — 11,8 %, Al2О3 — 38,5 %, SiO2 — 45,2 %, Н2О — 4,5 %. Ярко зеленая хромсодержащая слюда (Cr2О3 до нескольких про центов) носит название фуксита.

Сингония моноклинная; моноклинно призматический в. с. L2PC. Пр. гр. С2/с(С62h). а0 = 5,18; b0 = 9,02; с0 = 20,04; β = 95°30′. Данные относятся к наиболее распространенному политипу диоктаэдрических слюд 2M1. (кристаллическую структуру см. ниже, рис. 334а). Облик кристаллов обычный таблитчатый или пластинчатый, псевдогексагонального или ромбовидного сечения. Иногда наблюдаются индивиды столбчато пи

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли) |

593 |

рамидального облика. Боковые грани обычно сильно исштрихованы в го ризонтальных направлениях. Двойники часты по слюдяному закону (см. рис. 330), редки по хлоритовому. Агрегаты. Мусковит может встречаться также в сплошных листовато зернистых или чешуйчатых массах. Изредка встречаются почковидные массы с концентрически скорлуповатой отдель ностью. Скрыточешуйчатые массы с шелковистым блеском, иногда с тру дом распознаваемые даже под микроскопом, носят название серицита.

Цвет. В тонких спайных листах бесцветен, но часто с желтоватым, се роватым, зеленоватым и редко красноватым оттенком. Фуксит ярко зе леный. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности перламутровый и серебристый. Ng = 1,588–1,615, Nm = 1,582–1,611 и Np = 1,552–1,572.

Твердость 2–3. Листочки мусковита, как у всех минералов группы слюд, гибки и при сгибании упруги; известны разности, переходные к хрупким слюдам и, наоборот, близкие к талькоподобным. Спайность весь ма совершенная по {001}, несовершенная по {110} и {010}, являющимся плоскостями скольжения Уд. вес 2,76–3,10. Прочие свойства. Мусковит является отличным изолятором для электрических токов обычного на пряжения и обладает достаточно высоким сопротивлением пробою.

Диагностические признаки. Мусковит легко узнается по своим внеш ним признакам: светлой окраске, перламутровому или серебристому блес ку, весьма совершенной спайности и легкой расщепляемости на тонкие прозрачные упругие листочки. От флогопита отличается по оптическим константам, главным образом по углу оптических осей (у флогопита он очень мал).

П. п. тр. тонкие пластинки плавятся с трудом в непрозрачную белую эмаль. Кислотами не разлагается. Вода начинает выделяться только при температуре красного каления (выше 850 °С).

Происхождение и месторождения. Мусковит среди минералов груп пы слюд пользуется широким распространением. В качестве породооб разующего минерала он входит в состав некоторых интрузивных горных пород, в частности, в состав гранитов, особенно грейзенов, т. е. пневмато литически измененных их разностей, в ассоциации с топазом, литиевой слюдой, кварцем, иногда вольфрамитом, касситеритом, молибденитом и др. Мусковит в этих случаях образуется главным образом за счет ранее выделившихся калиевых полевых шпатов (ортоклаза и микроклина).

Сравнительно часто мусковит встречается в гранитных пегматито вых жилах в виде крупных кристаллов, представляющих промышленный интерес. Мусковит в таких жилах, особенно в центральных частях, не редко дает скопления в виде гнезд до 1–2 м в поперечнике, но обычно бывает беспорядочно рассеян в форме крупных кристаллов по всей массе пегматита или вдоль определенных зон.

Как мельчайшие включения в кристаллах мусковита иногда устанав ливаются циркон, рутил в виде сагенитовой решетки, апатит, шпинель,

594 |

Описательная часть |

гранаты, турмалин, кварц, магнетит и др. При детальном исследовании в ряде случаевможноустановитьопределенныезакономерностиориентировкиэтих включений в соответствии со структурными особенностями минералов.

Вконтактово метасоматических месторождениях мусковит встреча ется редко. Известны случаи образования мелкозернистого мусковита в песчаниках на контакте их с гранитами и другими кислыми изверженны ми породами.

Вгидротермальных рудных месторождениях в гидротермально изме ненных горных породах чрезвычайно широко развиты процессы серици тизации, т. е. образования серицита — скрытокристаллической разности слюды, обогащенной водой.

Вметаморфических горных породах мусковит и серицит пользуются широким распространением. Известны целые массивы слюдяных крис таллических сланцев, серицитсодержащих глинистых сланцев (филли тов) и кварцитов с мусковитом. В таких породах полевые шпаты обычно отсутствуют.

При процессах выветривания мусковит обладает относительной хи мической стойкостью и часто переходит в россыпи. В силу способности легко расщепляться на мелкие листочки и благодаря малому удельному весу он в виде мельчайших серебристых блесток скопляется обычно в илистых осадках и слоистых глинах, образующихся в водных бассейнах при замедленном движении вод.

Вусловиях интенсивного химического выветривания мусковит спо собен переходить в более богатые водой гидрослюды — гидромусковиты,

апри переходе в раствор щелочей — в каолинит.

Из многочисленных месторождений мусковита укажем лишь наибо лее интересные, распространенные в пегматитах.

На северо западе Европейской части России существовал старинный слюдяной промысел. Месторождения в Карелии были известны еще в XV в. Слюдоносные пегматитовые месторождения располагаются среди гранитов, гнейсов, слюдяных сланцев и других метаморфических пород. Мусковит ассоциирует с полевыми шпатами, кварцем, в меньшей степе ни с шерлом, апатитом и другими минералами.

Слюдяные месторождения распространены в Мамском районе Восточ ной Сибири. Широкая слюдоносная полоса метаморфических сланцев с северо запада и юго востока ограничена массивами гранитов. Кристаллы мусковита (иногда до 50 см) с красноватым или желто зеленоватым оттен ком наблюдаются в парагенезисе с кислыми плагиоклазами, микроклином, кварцем, биотитом, в некоторых случаях с черным турмалином, апатитом, гранатом и др. Слюда совершенно прозрачна, легко расщепляется на тон кие листы с ровной гладкой поверхностью.

Главнейшие иностранные месторождения мусковита в пегматитах находятся в Индии (Бенгальский и Мадрасский районы), где встречают

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли) |

595 |

ся кристаллы мусковита до 3–5 м2 и больше; в ряде штатов США (Север ная Каролина, Мэриленд и др.); в Бразилии, Канаде и других странах.

Практическое значение. Наиболее важное практическое свойство мус ковита, так же как и флогопита, заключается в его высоких электроизоля ционных качествах. В промышленности слюда применяется в виде листо вой слюды, слюдяного порошка и различных слюдяных фабрикатов.

Наиболее ценная листовая слюда находит применение главным образом в электропромышленности: для изоляторов, конденсаторов, реостатов, те лефонов, магнето, электрических ламп, керосинок, слюдяных очков и про чих целей. В зависимости от размеров пластинок, степени их прозрачности и равномерности окраски различается несколько сортов листовой слюды.

Слюдяной порошок (скрап), получающийся путем размола отбросов при обрезке листовой слюды, применяется при изготовлении огнестой ких материалов (кровельного толя), обоев, писчей бумаги, слюдяного картона, огнеупорных красок, парчевых красок, различных керамических изделий, автомобильных шин, для взрывчатых веществ (в качестве ад сорбента), смазочных материалов и пр.

Слюдяные фабрикаты, главным образом миканит, применяются в ка честве заменителей листовой слюды в случаях менее ответственного при менения (для электроизоляционных прокладок в некоторых электрических приборах): электрических чайниках, кастрюлях, утюгах и пр.). Миканит изготовляется из мелких листочков слюды и обрезков, получаемых в виде остатков при использовании листовой сортовой слюды, путем склеивания их шеллаком и последующего прессования под большим давлением.

Подгруппа лепидолита

Среди слюд этой подгруппы рассматриваются следующие два наибо лее распространенных минеральных вида: лепидолит и циннвальдит.

ЛЕПИДОЛИТ — KLi1,5Al1,5[AlSi3O10][F,OH]2. Здесь по сравнению с формулой биотита ионы магния замещены литием и алюминием по схе

ме: 3Mg2+ →Li1+1,5 + Al3+1,5. От греч. лепидос (родительный падеж от лепис — чешуя). Синоним: литионит. Принадлежит к числу редких слюд.

Химический состав непостоянный (в %): К2О — 4,82–13,85, Li2O — 1,23–5,90, Al2О3 — 11,33–28,80, SiO2 — 46,90–60,06, Н2О — 0,65–3,15, F — 1,36–8,71. В виде примесей присутствуют: MgO (до нескольких процен тов), FeO, MnO, CaO, Na2O, Cs2O, Rb2O (иногда до 3,73 %) и др.

Сингония моноклинная; моноклинно призматический в. с. L2PC. Пр. гр. C2/c(C 62h). a0 = 5,20; b0 = 8,95; c0 = 20,12; β = 100°48′. Для лепидолитов характерны разнообразные политипы 1M, 2M1 и 3T, а также их смеси. Облик кристаллов пластинчатый, псевдогексагональный. Хорошо обра зованных кристаллов не наблюдается. Двойники — по слюдяному зако ну. Агрегаты листовато пластинчатые или тонкочешуйчатые. Изредка встречается в виде друз кристаллов.

596 |

Описательная часть |

Цвет лепидолита белый, но чаще розовый, бледно фиолетовый, иногда персиково красный (присутствие марганца). Блеск стеклянный, на плос костях спайности перламутровый, серебристый. Ng = Nm = 1,55 и Nр = 1,53.

Твердость 2–3. Листочки гибки, обладают упругостью при сгибании. Спайность весьма совершенная по (001) и несовершенная по {110} и {010}. Уд. вес 2,8–2,9.

Диагностические признаки. Обычно узнается по розовым или фио летовым оттенкам. От мусковита отличается несколько меньшими пока зателями преломления, по поведению п. п. тр. и по наличию лития, кото рый легко устанавливается спектральным анализом.

П. п. тр. легко плавится в белую эмаль. Окрашивает пламя в красный цвет. Кислотами разлагается только после сплавления.

Происхождение и месторождения. Встречается в измененных гра нитах (грейзенах) и некоторых пегматитах, иногда в высокотемператур ных гидротермальных жилах. Ассоциирует обычно с полевыми шпата ми, кварцем, мусковитом (с которым иногда наблюдается в параллельном срастании), сподуменом, литиевым турмалином, топазом, касситеритом, флюоритом и др. При выветривании изменяется так же, как и мусковит.

В Р лепидолит встречается в некоторых среднеуральских и других ми неральных копях среди пегматитов в ассоциации с сильно измененными кали натриевыми полевыми шпатами, турмалином различной окраски, топазом, горным хрусталем и др. Лепидолит наблюдается в мелкочешуй чатых массах нежно фиолетового цвета, иногда в крупнолистоватых агре гатах замечательного фиолетового цвета и, наконец, в мусковитоподобных серебристых пластинчатых кристаллах.

Из иностранных месторождений отметим прежде всего давно эксплуа тирующиеся крупные скопления лепидолита розового цвета близ Розены в Моравии, на о. Уте (недалеко от Стокгольма в Швеции), в штате Мен (США) и др.

Практическое значение. Вместе с циннвальдитом является одним из главных источников получения солей лития, применяющихся при изготов лении щелочных аккумуляторов (для подводных лодок), получения специ альных оптических стекол (флинтгласа, опаловых и белых стекол), в пиро технике (яркий красный свет), медицине, синтезе органических соединений, приготовлении искусственных минеральных вод, для очистки кондициони рованного воздуха (в виде LiCl), при очистке гелия, в фотографии, рентге нографии и пр. В последнее время особое значение приобретают специаль ные сплавы металлического лития с кальцием (в черной металлургии для улучшения механических свойств и повышения предела текучести сплавов), медью, алюминием (для увеличения стойкости) и др. В последнее время металлический литий особое значение приобрел в термоядерных реакциях.

ЦИННВАЛЬДИТ — KLiFe··Al[Si3AlO10][F,OH]2. Назван по месту на хождения — Циннвальд (ныне — Циновец) в Рудных горах (Чехия). Со

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли) |

597 |

став сильно изменчив. Содержание FeO иногда достигает 12,5 %. Синго8 ния моноклинная. Тонко или толстотаблитчатые кристаллы серого, бу рого, реже темно зеленого цвета, по своим формам близки к биотиту. Встречается также в чешуйчатых агрегатах. Обычно непрозрачный или просвечивает. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности перламутро вый. Ng = 1,58, Nm = 1,57 и Np = l,55.

Твердость 2–3. Спайность — как у мусковита. Уд. вес 2,9–3,2. П. п. тр. легко сплавляется в темное стекло, слабомагнитное. Окрашивает пламя в красный цвет. В кислотах разлагается.

Встречается в тех же условиях, что и лепидолит (главным образом в грейзенах), нередко в ассоциации с вольфрамитом, шеелитом, кассите ритом, флюоритом, топазом, кварцем и др. В процессе выветривания превращается в каолиноподобный продукт, интенсивно окрашенный гид роокислами железа в желто бурый и бурый цвет. Из иностранных место рождений укажем на Циновец в Рудных горах (Чехия), в штокверках сре ди гранита, и Корнуолл (Англия) — в оловянных месторождениях в виде друз и наросших кристаллов, весьма богатых железом.

3. Группа хрупких слюд

МАРГАРИТ — CaAl2[Al2Si2O10][ОН]2 или СаО . 2Al2О3 . 2SiO2 . Н2О. Название происходит от греч. маргаритес — жемчуг. Синоним: жемчуж ная слюда.

Химический состав (теоретический). CaO — 14,0 %, Al2О3 — 51,3 %, SiO2 — 30,1 %, Н2О — 4,6 %. В виде примесей могут присутствовать: Na2O, MgO, FeO, Fe2O3, иногда Cr2O3, Li2O, MnO, F и др.

Сингония моноклинная; моноклинно призматический в. с. L2PC. Пр. гр. С2/с(С62h). а0 = 5,12; b0 = 8,90; с0 = 19,46; β = 100°48′. Кристаллическая структура аналогична структуре мусковита, с той лишь разницей, что общий отрицательный заряд слоистых пакетов здесь вдвое больше и ком пенсируется двухвалентными катионами Са2+, располагающимися меж ду пакетами. Облик кристаллов тонкопластинчатый. Хорошо образован ные кристаллы не встречаются. Двойники наблюдаются по тем же законам, что и в слюдах. Агрегаты листоватые, чешуйчатые.

Цвет маргарита жемчужно белый с сероватым, розовым, желтоватым от тенком. Блеск на спайных плоскостях перламутровый. Ng = 1,645, Nm = 1,643 и Np = 1,632.

Твердость 3,5–5,5. Хрупкий; пластинки при изгибе ломаются. Спай8 ность совершенная по {001}. Фигуры удара и давления, как и для всех других хрупких слюд, занимают обратное положение по сравнению с ис тинными слюдами, т. е. фигуры удара соответствуют фигурам давления слюд (см. флогопит). Уд. вес 2,99–3,08.

Диагностические признаки. Характерны жемчужно белый цвет, хруп кость, высокая твердость, отличающие его от похожих по цвету слюд.

598 |

Описательная часть |

П. п. тр. расщепляется, белеет, с трудом оплавляется по краям. Час тично разлагается в горячей HCl.

Происхождение и месторождения. Образуется в процессе региональ ного метаморфизма и распространен в кристаллических сланцах, напри мер хлоритовых, в Циллертале (Тироль), где был впервые найден, и во многих других местах. На Урале встречается в слюдяных сланцах, в мес торождениях наждака и в других метаморфических породах.

4. Группа хлоритов

Минералы, принадлежащие к этой группе, во многих отношениях на поминают слюды. Кристаллизуются они в моноклинной сингонии, обла дают слюдообразной спайностью, низкой твердостью, небольшим удель ным весом. Для большинства из них характерна бутылочно зеленая окраска, что и послужило основанием для общего названия этой группы минералов (от греч. хлорос — зеленый).

С химической точки зрения хлориты представляют алюмосиликаты, главным образом Mg, Fe· и Al, отчасти Ni, Fe···, Cr···. Явно индивидуализиро ванные в кристаллографическом отношении, богатые магнезией минераль ные виды получили общее название ортохлоритов. Химическая их фор мула выражается следующим образом: (Mg,Fе)6–p(Al,Fe)2pSi4–pO10[OH]6. Одна половина трехвалентных ионов (р) участвует в составе анионного комплекса в виде [AlО4]5– , другая — в качестве обычных катионов. Бога тые железом, преимущественно колломорфные минеральные виды, ха рактеризующиеся часто очень непостоянным составом, обычно выделя ются в особую подгруппу алюмо феррисиликатов под общим названием лептохлоритов. Большинство их принадлежит к числу наиболее бедных кремнеземом минералов не только среди слюдообразных минералов, но и среди вообще силикатов. Во многих из них Fe2+ преобладает над Fe2+, значение коэффициента p нередко выше, чем в обычных ортохлоритах, часто присутствует молекулярная вода. Общая формула: (Fe,Mg)n–

p(Al,Fe)2pSi4–pO10[OH]2(n–p) . хH2O, где n обычно около 5.

Минералы рассматриваемой группы широко распространены в при роде. Они преимущественно образуются в условиях низкотемпературной гидротермальной деятельности, особенно при изменении горных пород, содержащих алюмо магнезиальные и железистые силикаты. Лептохло риты главным образом распространены в осадочных железорудных мес торождениях, слагая особую фацию силикатных руд железа, возника ющую, согласно геологическим данным, в условиях недостатка кислорода среди морских осадков, богатых железом.

Классификацией минералов группы хлорита занимались многие иссле дователи (Чермак, Винчелл, Орсель и др.). Согласно Чермаку, ортохлори ты представляют изоморфные смеси: антигорита (Ant.)—Mg6[Si4O10][OH]8 и относительно бедного кремнеземом, но более богатого глиноземом аме

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли) |

599 |

зита (Am) — Mg4Al2[Al2Si2O10][OH]8. При этом Mg2+ может заменяться Fe2+ и Ni2+, a Al3+ — Fe+3 и Cr3+. В зависимости от химического состава существует весьма большое количество названий отдельных разновидностей хлоритов.

В соответствии с установкой Чермака, среди ортохлоритов выделя ются следующие минеральные виды моноклинной сингонии (в порядке от малоглиноземистых к более богатым R2O3) (табл. 18).

Таблица 18

Виды моноклинной сингонии ортохлоритов

|

Содержание |

Содержание |

|

|

амезитовой |

||

Минерал |

в формуле |

||

молекулы |

|||

|

0,5R... (p) |

||

|

(Am), % |

||

|

|

||

|

|

|

|

Пеннин (Mg,Fe)5Al[AlSi3O10][OH]8* |

0,75–1,00 |

37,5–50 |

|

|

|

|

|

Клинохлор |

1,00–1,25 |

50–62,5 |

|

|

|

|

|

Прохлорит (100 – n)Ant. nAm |

1,25–1,50 |

62,5–75 |

|

|

|

|

|

Корундофиллит |

1,50–1,75 |

75–87,5 |

|

|

|

|

|

Амезит (Mg, Fe)4Al2[Al2Si2O10][OH]8** |

1,75–2,00 |

87,5–100 |

|

|

|

|

Примечания:

* Формула для разности, содержащей 50 % амезитовой молекулы.

** Формула для чистого амезита.

Богатые железом хлориты по своему составу и рентгенометрическим данным частью отвечают приведенным выше магнезиальным хлоритам, частью — лептохлоритам. Из них мы рассмотрим только шамозит и тю рингит.

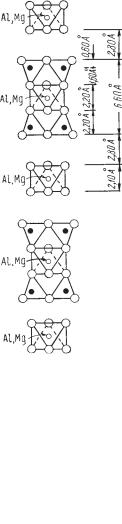

Из физических свойств кристалли |

|

|

ческих хлоритов наиболее характерно |

|

|

то, что легко отщепляющиеся тонкие |

|

|

листочки хотя и гибки, но не обладают |

|

|

упругостью (сохраняются в согнутом |

|

|

положении). Это свойство связано с |

|

|

особенностями их кристаллического |

|

|

строения. Если мы сравним кристалли |

|

|

ческую структуру слюды (рис. 334) со |

|

|

структурой хлоритов (рис. 335), то уви |

|

|

дим, что общие для рассматриваемых |

б |

|

минералов слоистые пакеты состава |

||

|

||

(Mg,Al)3[Si3AlO10][OH]2 в слюдах пере |

а |

|

слаиваются с листами сильных катионов |

||

|

одновалентных щелочных или двухва |

Рис. 334. Схемы кристаллических |

лентных щелочноземельных металлов, |

структур мусковита (а) и брусита (б) |

|

600 |

Описательная часть |

|

|

||

|

тогда как в хлоритах их места занимают «брусито |

||||

|

вые» слои, имеющие вместо Mg3[OH]6 состав |

||||

|

Mg2Al[OH]6 с остаточным положительным заря |

||||

|

дом, равным единице (подобно К1+ в слюдах). Эти |

||||

|

слои слабо связаны с выше и нижележащими сло |

||||

|

истыми пакетами. Однако указанные связи все же |

||||

|

сильнее, чем в минералах группы талька и каоли |

||||

|

нита, в чем можно убедиться по относительно бо |

||||

|

лее трудной расщепляемости их по сравнению с |

||||

|

этими минералами, а также по большей твердости. |

||||

|

ПЕННИН — (Mg, Fe)5Al[AlSi3O10][OH]8, или |

||||

|

5(Mg,Fe)O . Al O . 3SiO |

. |

4H O. Назван по месту на |

||

|

2 |

3 |

2 |

2 |

|

|

хождения в Пеннинских Альпах. |

||||

|

Химический состав, согласно имеющимся мно |

||||

|

гочисленным анализам, варьирует в следующих пре |

||||

|

делах (в %): MgO — 17,4–35,9, FeO — 0,7–17,4, Fe2O3 — |

||||

|

0–5,7, Al2О3 — 13,8–21,3, SiO2 — 29,8–33,7, Н2О — |

||||

|

11,5–14,6. Богатая хромом разновидность карминно |

||||

|

красного или фиолетового цвета носит название кем |

||||

|

мерерита (по фамилии русского горного инженера |

||||

|

Кеммерера), или родохрома, в виде тонкочешуйчатых |

||||

Рис. 335. Схема |

розовых налетов на хромите (от греч. родон — роза). |

||||

Сингония моноклинная; моноклинно призмати |

|||||

кристаллической |

|||||

структуры в минера |

ческий в. с. L2PC. Пр. гр. C2/c(C62h ). а0 = 5,2–5,3; |

||||

лах группы хлоритов |

b0 = 9,2–9,3; с0 = 28,6; β = 96°50′. Облик кристаллов |

||||

(ср. с рис. 334) |

|||||

псевдогексагональнопластинчатый, таблитчатый, |

|||||

|

|||||

|

иногда бочонковидньй (в миаролитовых пустотах). |

||||

|

Главные формы {001}, {101}, {132}, {110} и др. Боко |

||||

|

вые грани нередко исштрихованы в горизонтальном |

||||

|

направлении. Двойники часты, обычно по хлори |

||||

Рис. 336. Кристалл |

товому закону, когда двойниковой плоскостью и |

||||

плоскостью срастания служит (001) (рис. 336). По |

|||||

пеннина, сдвойнико |

этому закону нередко наблюдается многократное |

||||

ванный по хлоритово |

|||||

двойникование. Встречаются также двойники по |

|||||

му закону |

|||||

слюдяному закону. Агрегаты чешуйчатые, пластин чатые. В пустотах встречаются друзы кристаллов, нередко бочонковид ной формы.

Цвет пеннина бутылочно зеленый различных оттенков до зеленова то черного, иногда розовый и фиолетовый (особенно у хромсодержащих разностей), реже серебристо белый. В тонких листочках прозрачный, сла боокрашенный. Встречаются разности, зонально окрашенные в различ ные оттенки, особенно у крупных кристаллов. Блеск на плоскостях спай ности перламутровый. Nm = 1,56–1,60.