Betekhtin

.pdfРаздел V. Кислородные соли (оксисоли) |

501 |

Как и следовало ожидать, координационные числа возрастают с уве личением радиусов ионов. Из приведенного списка можно также видеть, что Ti4+ и Zr4+ не встречаются в четверном окружении ионов кислорода и, следовательно, они не бывают заменителями Si4+ в кремнекислородных тетраэдрах. Поэтому прежние представления о «титаносиликатах» и «цир коносиликатах» оказываются с этой точки зрения неверными.

Что касается Fe3+, то этот элемент в ряде случаев входит в комплекс ный анион как заменитель Si4+ совершенно аналогично Al3+, со всеми вы текающими отсюда последствиями. Такие случаи установлены для ряда сильно железистых силикатов (например для тетраферрифлогопита). Очевидно, что имитаторами кремния в тетраэдрах могут служить также бор, бериллий и даже цинк, хотя последний имеет слишком основной ха рактер, чтобы нести кислотные функции. Учитывая это, можно наметить такие разделы систематики, как боросиликаты и бериллосиликаты.

О классификации силикатов. В настоящее время, когда рентгеномет рические исследования минеральных тел достигли значительных успе хов, классификация силикатов, естественно, должна быть построена не только на основании их химических составов, но также с учетом типов кристаллических структур, рассмотренных выше.

Различные способы сочленений кремнекислородных тетраэдров на кладывают совершенно определенный отпечаток как на химические фор мулы минералов и морфологические особенности их кристаллов, так и на многие физические их свойства (показатели преломления, двупрелом ление, удельные веса и т. д.).

Порядок расположения этих типов структур может быть различным. Одни авторы систематику силикатов строят в том порядке, как это мы рассмотрели выше: начиная от типа структур с изолированными кремне кислородными тетраэдрами и кончая каркасными структурами непрерыв ного протяжения в трехмерном пространстве. Другие принимают обрат ный порядок, причем систематика силикатов начинается с кварца, обладающего типичным каркасным кристаллическим строением.

Мы остановимся на первом варианте, т. е. начнем с тех групп силика тов, которые отвечают типичным солям и являются наиболее простыми и близкими по своей конституции к минералам ранее рассмотренных классов кислородных солей. В отличие от них класс силикатов разобьем на ряд подклассов.

Общая схема этого деления выразится в следующем виде.

Подкласс А. Силикаты с изолированными тетраэдрами SiO4 в крис таллических структурах.

Подкласс Б. Силикаты с изолированными группами тетраэдров SiO4 в кристаллических структурах.

Тип 1. С изолированными группами Si2O7.

Тип 2. С кольцевыми анионными радикалами SinO3n.

502 |

Описательная часть |

Подкласс В. Силикаты с непрерывными цепочками тетраэдров SiO4 в кристаллических структурах.

Тип 1. С одинарными цепочками.

Тип 2. Со сдвоенными цепочками (лентами).

Подкласс Г. Силикаты с непрерывными слоями тетраэдров SiO4 в кристаллических структурах.

Подкласс Д. Силикаты с непрерывными трехмерными каркасами тет раэдров (Si,Al)O4 в кристаллических структурах.

Такова схема деления силикатов на подклассы и типы.

Подкласс А. Силикаты с изолированными тетраэдрами SiO4 в кристаллических структурах

Характернейшей чертой кристаллических структур относящихся сюда силикатов является наличие в них в качестве структурных единиц обо собленных тетраэдрических анионов [SiO4]4–. Как уже указывалось во введении, эти тетраэдры в кристаллических структурах рассматриваемых здесь минералов располагаются изолированно, т. е. ни один из кислород ных ионов, окружающих ион Si, не является общим для других смежных

сним кремнекислородных тетраэдров.

Схимической точки зрения эти силикаты рассматривались как орто

силикаты, т. е. соли гипотетической кислоты H4SiO4. Среди катионов в силикатах этого типа главнейшую роль играют: Mg2+, Fe2+, Са2+, отчасти Ni2+, Со2+, Mn2+, Zn2+, а также Al3+, Fe3+, отчасти Mn3+, Cr3+, иногда Pb3+, Be2+, Ti4+, Zr4+, Th4+ и изредка Nb5+. Щелочи NAl+ и K1+ встречаются в исключи тельных случаях. Редкие земли иногда также принимают участие в строе нии кристаллических решеток наряду с кальцием, натрием и отчасти то рием. Алюминий здесь, в отличие от других типов силикатов, крайне редко входит в кристаллическую структуру в виде комплексных анионов с чет верной координацией, т. е. не заменяет Si в его тетраэдрических группах (исключение составляют титанистые гранаты). Допустимо лишь, что фос фор может заменять ионы кремния (см. группу апатита).

Физические свойства силикатов этого типа довольно характерны и обусловлены особенностями компактных кристаллических решеток. Формы кристаллов, как правило, изометрические. Минералы обладают высокой твердостью и относительно повышенными удельными весами вследствие плотной упаковки ионов. Этим же объясняются и повышен ные показатели преломления. В большинстве случаев минералы бесцвет ны или слабо окрашены. Интенсивная окраска бывает свойственна лишь разностям, содержащим хромофоры.

1. Группа циркона

В эту группу входят ортосиликаты четырехвалентных Zr, Th и Hf, кристаллизующиеся в тетрагональной сингонии.

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли) |

503 |

ЦИРКОН — Zr[SiO4]. Название произошло от искаженных с течени ем времени персидских слов: цар — золото и гун — цвет. Синоним: гиа цинт. Является довольно частым акцессорным (второстепенным по ко личеству) минералом в ряде кислых и щелочных изверженных горных пород (гранитах, сиенитах, нефелиновых сиенитах).

Химический состав. Согласно формуле: ZrO2 — 67,1 %; (Zr — 49,5 %), SiO2 — 32,9 %. Из примесей в небольшом количестве почти всегда присут ствует Fe2O3 до 0,35 % и больше, часто CaO (0,05–4 %), иногда Al2О3. Все гда содержится окись гафния; в некоторых случаях HfO2 достигает 4 %, в альвите из Крагерё (Норвегия) даже 16 %. В ряде случаев устанавливают ся Y2O3 и редкие земли, главным образом Се2О3 (хагаталит), иногда до 16 % при содержании Р2О5 — до 4–5 % (амагутилит). В некоторых разновидно стях обнаруживаются, кроме того, Nb и Ta (наэгит), а также ThO2 — до 7 %, иногда 12 % (хегтвейтит) и U3O8 — до 1,5 %, иногда больше. Изредка обна руживаются незначительные содержания Sn и Be (в альвите ВеО + Al2О3 доходит до 15 %) и др. Наконец, известны разности, содержащие значитель ное количество Р2О5 (оямалит). Малаконы и циртолиты1, более богатые ра диоактивными веществами и находящиеся в связи с этим в метамиктном состоянии, содержат также существенные количества Н2О (до 2–12 %).

Сингония тетрагональная; дитетрагонально дипирамидальный в. с. L44L25РС. Пр. гр. I41/amd(D194h). a0 = 6,58; с0 = 5,93. Кристаллы вообще ха рактерны для циркона. В неправильных зернах встречается реже. Крис8 таллическая структура. Рентгенометрические исследования показыва ют, что циркон имеет типичную радикал ионную структуру, состоящую из анионных групп SiO4 и катионов Zr4+, окруженных восемью кислород ными ионами (рис. 275). Тетраэдры SiO4 чередуются вдоль L4 с ионами Zr. Таким образом, структура циркона весьма существенно отличается от структуры рутила, кристаллы которого внешне очень похожи на крис таллы циркона, но является аналогичной структуре ангидрида Ca[SO4]. Облик кристаллов короткостолбчатый, изометрический, реже дипирами дальный. Обычные формы: тетрагональные призмы {100} и {110} и тетра гональная дипирамида {111} (рис. 276). Двойники коленчатые, как у ру тила, но встречаются гораздо реже.

Цвет. Бесцветный, но чаще окрашен в коричневый, желтый, оранже вый, красный, реже зеленый или голубой (гиацинт) цвет. Малаконы обыч но обладают темно бурой окраской. Блеск алмазный, иногда жирный. Ng = = 1,968–2,015 и Nm = 1,923–1,960.

Твердость 7–8. У разностей, испытавших метамиктный распад, снижа ется до 6, кроме того, они обладают удивительной вязкостью, тогда как обычные цирконы хрупки. Спайность обнаруживается средняя по {110}.

1 От греч. киртос — кривой, выпуклый (имеется в виду искривленность граней кри сталлов).

504 |

Описательная часть |

Рис. 275. Кристаллическая структура циркона. В центре показано восемь связей иона Zr4+ с кислородными ионами групп [SiO4]4

|

Излом неровный или раковистый |

|

|

(у измененных разностей). Уд. вес |

|

|

4,68–4,70;дляизмененныхразностей— |

|

|

циртолитов — падает до 4,7 и даже до |

|

|

3,8 (происходит увеличение объема |

|

|

с сохранением несколько искаженной |

|

Рис. 276. Наиболее обычные кристаллы |

внешней формы кристаллов). Прочие |

|

свойства. Малаконы и циртолиты, |

||

циркона |

||

|

как правило, радиоактивны. |

Диагностические признаки. Для кристаллов циркона весьма характе рен тетрагональный короткостолбчатый, реже дипирамидальный облик. Можно смешать: 1) с рутилом (отличие по твердости, показателям прелом ления); 2) с касситеритом (отличие по удельному весу, парагенезису, хи мическим реакциям и меньшему двупреломлению под микроскопом); 3) с торитом (отличие по твердости, отношению к реактивам, значительно более сильному двупреломлению); 4) с монацитом, встречающимся в ана логичных условиях (отличие по твердости и облику кристаллов — мона цит обычно в таблитчатых формах).

П. п. тр. не плавится. В кислотах не растворяется. Разлагается при сплавлении порошка с содой, причем раствор сплава в разбавленной HCl окрашивает куркумовую бумажку в оранжевый цвет (реакция на Zr).

Происхождение и месторождения. Циркон встречается в виде редко вкрапленных кристалликов в магматических интрузивных породах: не фелиновых сиенитах, гранитах, диоритах, гнейсах, а чаще и в более круп ных кристаллах — в пегматитах сиенитового и гранитного состава. В ме таморфизованных осадочных породах (кристаллических сланцах и парагнейсах) встречается в виде реликтовых окатанных зерен.

На основании идиоморфизма кристаллов циркона по отношению ко всем сопровождающим его минералам считают, что из магмы он выделя ется одним из первых. Однако ряд наблюдаемых в природе фактов не

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли) |

505 |

увязывается с таким представлением: 1) довольно часто он встречается в тесной ассоциации с более поздними минералами, содержащими лету чие компоненты (апатит, флюорит, слюды и др.); 2) согласно данным Лак руа, в нефелиновых породах Мадагаскара, где количество циркона дос тигает 7 %, он нередко приурочивается к трещинам в уже частично застывшей материнской породе; 3) в эффузивных породах (трахитах, ба зальтах) он в виде мельчайших кристалликов наблюдался в друзовых пу стотах; 4) известны псевдоморфозы циркона по минералам магматиче ского происхождения, в частности по щелочной роговой обманке — рибекиту, и т. д. По всей вероятности, идиоморфизм циркона во многих случаях обусловлен тем, что он подобно метакристаллам (пирит, магне тит, апатит и др.), несмотря на относительно поздний момент возникно вения, способен образовывать совершенные кристаллы.

Как химически устойчивый минерал, циркон при выветривании гор ных пород легко освобождается от своих спутников и механически пере ходит в россыпи, а отсюда в виде окатанных зерен — в осадочные породы.

Циркон распространен главным образом среди миаскитовых и сие нитовых пегматитов, где он встречается вместе с черной слюдой, нефели ном, альбитом, апатитом и различными минералами, содержащими TR, Mb, Та, Th, U (пирохлором, эшинитом, самарскитом и др.). Кристаллы обычно небольшие — не свыше 1 см в поперечнике, но изредка встреча ются и крупные экземпляры. В 1837 г. был найден самый крупный обра зец весом около 3,5 кг, состоящий из нескольких неделимых. Изучены ориентированные срастания циркона с пирохлором по плоскостям (111), причем грань октаэдра пирохлора совпадает с гранью тетрагональной ди пирамиды (111) циркона. Закономерность этих срастаний, как выясни лось, обусловливается соизмеримостью параметров по ребрам [110] цир кона и [112] пирохлора. Любопытно, что при разбивании сростков обнаружилось отсутствие идиоморфизма какого либо из срастающихся минералов по отношению к другому: поверхности раздела между ними являются неровными и неправильными. Это заставляет предполагать об одновременном росте обоих минералов.

В ряде мест циркон довольно широко распространен также в россы пях, из которых легко добывается с помощью простой промывки на ваш гердах. Для некоторых районов установлено, что акцессорный циркон гранитов имеет большей частью бочонковидньй облик с заостренными вершинами, всегда прозрачен и обычно бесцветен. Циркон гранитоидов, залегающих в виде жил, обладает тетрагонально призматическим обли ком, также прозрачен, но почти всегда окрашен в розовый или фиолето вый цвет. Цирконы пегматитовых жил имеют, как правило, более или менее изометрический, дипирамидально призматический вид, не прозрач ны и в подавляющем большинстве случаев интенсивно окрашены в бу рые цвета различных оттенков.

506 |

Описательная часть |

Из местонахождений в России заслуживают внимания пегматиты сиенитов и миаскитовых нефелиновых сиенитов из Ильменских и Виш невых гор. Встречается циркон и в пегматитах нефелиновых сиенитов Хибинских и Ловозерских тундр (Кольский полуостров). Из иностранных районов отметим район крупных месторождений циркона в Южной Нор вегии в нефелиновых сиенитах, местами в весьма значительных количе ствах: Гитерё, Крагерё, Телемаркен и др., а также россыпи на о. Цейлон, в Бразилии, Австралии и на о. Мадагаскаре.

Практическое значение. Прозрачные красиво окрашенные разно сти используются в ювелирном деле. Обычно перерабатывается для получения ZrO2, обладающей слабой теплопроводностью и малым ко эффициентом расширения, идущей на изготовление кислото и огне упорных тиглей (температура плавления около 3000 °С). В виде при меси добавляется к кварцевому стеклу (до 2,5 %) с целью получения жаро и кислотоупорной лабораторной посуды. Используется в виде огнеупорных кирпичей и цемента, применяемых для футеровки элек троплавильных печей, а также для изготовления белых эмалей и весь ма устойчивых красок.

Металлический цирконий в сплавах с магнием (40 %) употребляется для бездымных вспышек (при световой сигнализации и фотографирова нии). Чистый цирконий, благодаря ковкости, заменяет платину при про изводстве приборов для научно исследовательских работ. Он может быть применен также для свечей в двигателях внутреннего сгорания и для тер моэлементов в пирометрах.

Примесь его в определенных количествах в виде ферроциркония или других сплавов к стали, меди, латуни и др. улучшает качество отливок, увеличивает твердость и химическую стойкость сплавов. В металлургии стали цирконий играет роль лучшего раскислителя. Благодаря способ ности образовывать соединения с азотом, цирконий полностью освобож дает сталь от вредных нитридов.

Гафний, извлекаемый из циркона при переработке, применяется в виде окисла, вводимого в сплавы при изготовлении нитей электронных ламп. Благодаря высокой точке плавления и высокой термоэлектронной эмис сии, гафний может найти применение при изготовлении радиоламп, для покрытия поверхностей катодов рентгеновских трубок и других целей.

ТОРИТ — Th[SiO4]. Разновидности: оранжит — прозрачные разно сти оранжевого цвета; ураноторит c UO2 до 10–16 %, маккинтошит и то рогуммит — тоже с UO2, но более богатые Н2О; ауэрлит — фосфорсодер жащая разность, богатая водой. Содержит также редкие земли, CaO, Fe2O3 до 13 % (ферриторит) и др.

Сингония тетрагональная. Кристаллы очень редки; имеют тот же об лик, что и кристаллы циркона (рис. 277). Обычно встречается в виде вкрапленных зерен, реже в сплошных массах.

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли) |

507 |

Цвет черный, бурый, желтый, оран жевый. Черта темно бурая, светло оранжевая (у оранжита). Блеск стек лянный, жирный. N = 1,68–1,82.

Твердость 4,5–5 (у измененных разностей падает). Хрупкий. Спай8 ность отсутствует. Излом раковистый. Уд. вес 5,4 (у измененных разностей

падает до 4,8 и даже до 4,0). Все разно Рис. 277. Кристаллы торита сти сильно радиоактивны.

Диагностические признаки. П. п. тр. не плавится. В стеклянной трубке выделяет воду. Растворяется в HCl с выделением студенистого кремне зема. Из раствора при прибавлении щавелевой кислоты выпадает осадок, растворимый в щавелевокислом аммонии. С бурой дает оранжевое стек ло, бледнеющее при охлаждении.

Происхождение и месторождения. Образуется обычно в поздние стадии кристаллизации некоторых кислых и щелочных магматических пород. Чаще распространен в пегматитовых образованиях и ореолах кон тактового изменения вмещающих интрузивы пород. Наиболее характе рен в качестве акцессорного минерала гранитоидов. Изредка наблюдает ся в высокотемпературных гидротермальных образованиях. Оранжит и торит встречаются в ряде мест Лангезундфиорда (Норвегия) в гранитах и сиенитах в ассоциации с роговой обманкой, черной слюдой, цирконом; на о. Лёвен, на о. Ланбё (в больших черных кристаллах) и в других пунк тах. В небольших количествах известен также в Швеции близ Линденеса, на о. Мадагаскаре (ферриторит) и в других местах.

2. Группа оливина

К этой группе относятся силикаты типа A2··[SiO4], где A = Mg, Fe, Mn, Ni, Co, Zn, Ca и Pb. Все они, за исключением Са и Pb, в кристаллических структурах изоморфно замещают друг друга. Последние два элемента вследствие больших размеров их ионных радиусов обусловливают об разование двойных соединений.

ФОРСТЕРИТ — Mg2[SiO4]. Яв ляется чистым магнезиальным чле ном изоморфного ряда: форстерит Mg2[SiO4] — фаялит Fe2[SiO4] (рис. 278). Теоретический состав. MgO — 57,1 %, SiO2 — 42,9 %. Примеси: NiO — 0,1–0,3, СоО — до 0,01; часто присут ствует марганец, иногда в заметных

508 Описательная часть

количествах, образуя ряд до тефроита Mn2[SiO4]. Часть железа устанав ливается в окисной форме (в частично серпентинизированных оливинах).

Поскольку форстерит и фаялит являются двумя важнейшими пере менными компонентами в группе оливина, через содержание форстерита в процентах можно охарактеризовать состав определенного минерала, записывая его в виде, например Fo80, что означает: в минерале в твердом растворе содержится 80 % мол. форстерита и 20 % фаялита. Синонимы: хризолит, перидот (термин геологов США) — зеленый прозрачный же лезистый форстерит (а иногда и фаялит).

|

Сингония ромбическая; ромбо ди |

|||

|

пирамидальный в. с. 3L23PC. Пр. гр. |

|||

а |

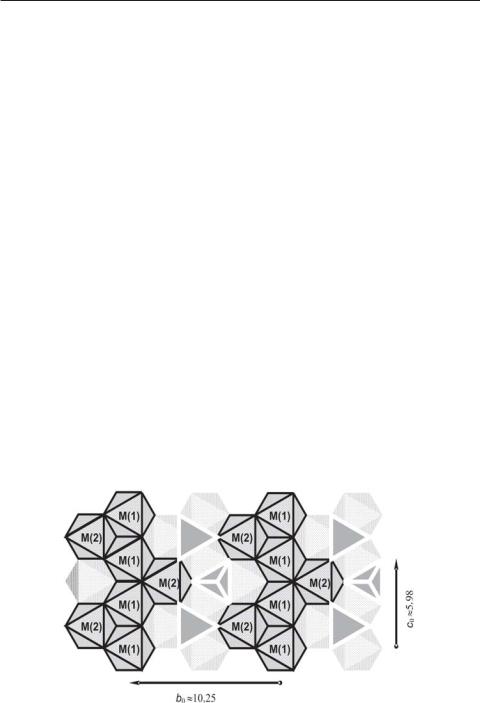

Pbnm (D16). а = 4,77; b = 10,28; с = 6,00. |

|||

2h 0 |

0 |

0 |

||

Кристаллическая структура. Структу |

||||

|

||||

б |

ра оливина, по Брэггу и Брауну, изоб |

|||

ражена на рис. 279 и 280 в проекции на |

||||

|

||||

|

плоскость (100). Особенности ее сво |

|||

|

дятся к следующему: 1) все кислород |

|||

|

ные ионы находятся в упаковке, близ |

|||

Рис. 279. Кристаллическая структура |

кой к гексагональной плотнейшей |

|||

форстерита в проекции на плоскость |

укладке, и в пределах элементарной |

|||

(в схематизированном виде). Струк |

ячейки располагаются в двух слоях, па |

|||

тура построена из отдельных блоков |

раллельных (100); на рис. 279 один слой |

|||

(а и б). Тетраэдры поочередно |

||||

показан в виде заштрихованных круж |

||||

вершинами направлены вверх и вниз, |

||||

причем в разных блоках расположены |

ков; 2) каждый ион Si окружен четырь |

|||

на разных уровнях (заштрихованные |

мя кислородными ионами (изолиро |

|||

тетраэдры расположены относитель |

ванные тетраэдрические группировки |

|||

но выше). Малыми кружками обозна |

|

|

|

|

чены ионы магния |

на рис. 280 оконтурены); 3) каждый ион |

|

Рис. 280. Полиэдрическое изображение структуры форстерита. Два типа октаэдров, содержащих катионы магния, образуют зигзагообразные цепочки в плоскости слоев плотнейшей упаковки кислорода

Раздел V. Кислородные соли (оксисоли) |

509 |

Mg находится в шестерном (октаэдрическом) окружении кислородных ионов. Центрированные катионами Mg2+ октаэдры через общие ребра свя заны в цепочки, вытянутые вдоль оси с, связь между такими цепочками в пределах слоя осуществляется через кремнекислородные тетраэдры (рис. 280), а с цепочками в смежных слоях — также через объединенные вер шины октаэдров.

Облик кристаллов. Встречающиеся кри сталлы имеют изометрический или слегка уп лощенный облик и представляют комбина цию следующих форм (рис. 281): {100}, {110}, {010}, {111}, {001} и др. Двойники редки, боль шей частью по (011). Хорошо образованные

кристаллы в пустотах (или вросшие в мета Рис. 281. Кристаллы оливина морфических породах) встречаются сравни

тельно редко. Обычно распространен в зернистых агрегатах.

Цвет. Чистый форстерит бесцветен; в агрегатах светло серый до блед но желтого, по мере возрастания содержания железа делается все более зеленым (он приобретает ложный зеленый оттенок, обязанный серпен тину, развивающемуся метасоматическим путем вдоль трещинок в оли вине). Прозрачен в невыветренном состоянии. Блеск стеклянный, силь ный, на выветренной поверхности тусклый, до воскового. Показатели преломления Ng = l,670, Nm = l,651 и Np = l,635; с ростом содержания фа ялитового компонента показатели растут.

Твердость 6–6,5. Хрупок. Спайность средняя или несовершенная по {010}, реже по {100}. Излом часто раковистый. Уд. вес 3,217–3,5 (в изо морфном ряду форстерит–фаялит форстерит обладает наименьшим удельным весом, который возрастает с увеличением содержания FeO).

Диагностические признаки. В оливиновых базальтах крупные вкрап ленные зерна оливина на глаз узнаются по темной зеленовато желтой окраске, стеклянному блеску и неровному излому. В интрузивных оли виновых горных породах характерен парагенезис с магнезиальными си ликатами (серпентином, пироксенами) и хромшпинелидами.

Точно определяется в шлифах под микроскопом по оптическим кон стантам (показателям преломления, двупреломлению и углу оптических осей). Несвежие оливины с поверхности и на глубину часто бывают за мещены серпентином, что снижает их твердость, блеск и степень прозрач ности. При процессах выветривания в оливине происходит окисление закисного железа, что выражается в побурении зерен.

П. п. тр. не плавится. Не растворяется в HCl. Порошок в концентри рованной H2SO4 дает студень SiO2.

Происхождение и месторождения. В главной своей массе оливин имеет магматическое происхождение. Магнезиальные оливины не могут сосуществовать с кварцем, так как, реагируя химически, дадут пироксен —

510 |

Описательная часть |

энстатит, поэтому находки форстерита в кислых породах исключены. В горных районах встречаются целые массивы бедных кремнеземом из верженных оливиновых горных пород: 1) дунита, состоящего почти на цело из оливина с незначительной примесью хромшпинелидов; 2) пери дотитов, в которых, кроме оливина, присутствуют также пироксены. Правда, в большинстве случаев оливин в них подвергся серпентиниза ции (последующему гидротермальному процессу изменения). Форстерит составов Fo<80 является породообразующим минералом ультраосновных магматических пород: дунитов и базальтов, а также кимберлитов.

Кроме того, нередко оливин, относящийся по видовой принадлежно сти к форстериту, является составной частью таких горных пород, как габбро, диабаз, базальт и туфы основных эффузивов, а также карбонати тов. Примером месторождений последнего типа является Ковдорский щелочно ультраосновной массив с карбонатитами (Кольский полуост ров), где форстерит с кальцитом, диопсидом и флогопитом сопровожда ет магнетитовые руды. Чистый форстерит чаще встречается в контакто во метасоматических породах — кальцифирах (преобразованных доломитах и известняках), например в районе ст. Слюдянка (Прибайка лье) в ассоциации с хондродитом — Mg5[SiO4]2(OH,F) и флогопитом, в Николае Максимилиановской копи в Назямских горах (Ю. Урал, Златоу стовский район) среди голубоватого грубозернистого мрамора с клино гумитом, бруситом и др. Известны случаи образования форстерита за счет серпентизированных ультраосновных пород, например в Снаруме (Нор вегия), в ассоциации с магнезитом, флогопитом, гематитом и шпинелью, очевидно как результат переработки под влиянием флюида в окислитель ных условиях. Описаны также находки форстерита с оливином в древ них вулканических выбросах Везувия на Монте Сомма в сопровожде нии шпинели и авгита.

Крупные массивы оливиновых и оливиново пироксеновых пород, правда, большей частью сильно серпентинизированных, распространены в различных местах Урала, Северного Кавказа, Закавказья и вдоль юж ной окраины Сибири. Ко многим из них приурочены месторождения хро мистого железняка, иногда платины (Средний и Северный Урал).

Довольно крупные кристаллы и окатанные гальки прозрачного оливина красивого зеленого или желтовато зеленого цвета (так называемые хризо литы) встречаются в россыпях Верхнего Египта (к востоку от Эсне), Индии, Бразилии и в других местах. Особой известностью пользуются ювелирного качества хризолиты с острова Зебергед в Красном море. В России хризолит известен в щелочно базальтовом массиве Кугда (Север Средней Сибири).

Практическое значение. Маложелезистые чисто оливиновые породы, неизмененные или частично серпентинизированные, представляют высоко качественное сырье для изготовления огнеупорных форстеритовых кирпи чей. Так как при производстве их в условиях окислительного обжига все