- •Практикум по акс часть 1 для студентов ГиДз курс 2

- •Лаб.Работа1. Построение оптического изображения

- •Геометрическая оптика.

- •Физическая оптика

- •Линза и система линз

- •Построение оптического изображения

- •Лаб. Работа2. Параметры и характеристики объективов

- •Главное фокусное расстояние объектива.

- •2. Диапазон относительных отверстий

- •3. Светосила

- •4. Угол поля зрения

- •5. Разрешающая спообность (сила) объектива.

- •Лаб. Работа3. Изучение аналогового негативно-позитивного процесса

- •1. Строение галоидосеребряных фотографических материалов.

- •2. Образование скрытого изображения.

- •3. Процесс проявления.

- •3.1. Состав проявляющего раствора.

- •3.2. Факторы, влияющие на процесс проявления.

- •4. Фиксирование проявленного изображения.

- •Экспозиция. Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка, светочувствительность (iso)

- •Лаб. Работа4. Светотехнические единицы

- •Лаб. Работа5. Изучение цфк

- •1. Принцип получения цифрового изображения

- •2. Устройство цифрового фотоаппарата

- •3. Светоприемное устройство (устройства фиксации изображения)

- •4. Процессор

- •5. Аналого-цифровой преобразователь

- •6. Карты памяти

- •Лаб. Работа6. Градационные характеристики светочувствительных приемников.

- •1. Сенситометрическая аппаратура. Сенситометр фср-41.

- •1.1. Вычисление экспозиций в сенситометре

- •1.2. Получение сенситограмм

- •2. Сенситометрическая аппаратура. Денситометр дп-1.

- •3.Определение основных сенситометрических параметров фотоматериала.

- •3.1. Сенситометрический бланк

- •3.2. Построение характеристической кривой

- •3.3. Определение плотности вуали d0.

- •3.4. Определение числа светочувствительности

- •3.5. Определение коэффициента контрастности γ

- •3.6. Определение фотографической широты Lф

- •Лаб. Работа7. Определение динамического диапазона цфк

- •Характеристики цфк и изображений, полученных ими

- •1. Формат хранения изображений

- •2.Формат матрицы и размер пикселя

- •3. Оптическое разрешение и разрешающая способность

- •4. Шумы матриц

- •5. Чувствительность матрицы

- •6. Динамический диапазон матрицы

- •7. Глубина цвета

- •Лаб. Работа8. Определение разрешающей способности фотопленки

- •1.Тест-объект

- •2. Резольвометр рп-2м

- •3. Проведение испытаний.

- •3.1. Подготовка резольвометра к работе.

- •3.2. Порядок работы на приборе.

- •3.3. Порядок резольвометрических измерений.

- •Лаб. Работа9. Разрешающая способность изображения, полученного цфк.

- •Лаб. Работа10. Влияние контраста объекта и светочувствительности цфк на разрешающую способность изображения.

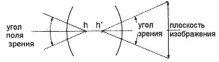

4. Угол поля зрения

Полем зрения (углом поля зрения) называется та часть пространства предметов, которая видна или изображается с помощью данной оптической системы. Поле зрения оптических систем принято характеризовать в угловой мере. Так, рассматривая какой либо предмет, о его размере судим по тому углу, под которым он виден. Угол зрения объектива понимается как телесный угол (конический) угол, образованный линиями, соединяющими переднюю главную точку объектива с краями изображаемого пространства. Выражают угол зрения величиной плоского угла, вращение которого образует данный конический угол.

Изображение, даваемое объективом, не обладает одинаковым качеством по всему полю, наибольшая резкость и освещенность изображения наблюдаются в центре поля. По мере удаления от центра резкость и освещенность заметно снижаются, а у границ поля изображение весьма расплывчатое и тусклое. Так на изображении, полученном при помощи простой линзы, границы поля зрения невозможно даже установить из-за значительной потери резкости и освещенности к краям поля.

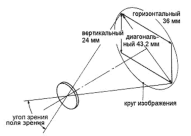

Центральная часть поля зрения объектива, в пределах которой изображение обладает степенью резкости, достаточной для фотографических целей и которая фактически используется в фотосистеме для получения изображения на светочувствительном материале, называют полем изображения объектива. Размер поля изображения определяет размер кадра. Диагональ кадра равна диаметру поля изображения.

Угол, образованный лучами, соединяющими крайние точки поля изображения с задней главной точкой объектива, называется углом изображения объектива β:

где d – диагональ кадра, f - фокусное расстояние.

Поле зрения ограничивается полевой диафрагмой , которая обычно имеет форму круга в наблюдательных приборах (бинокли) и прямоугольную форму – в фотоаппаратах. Размер полевой диафрагмы определяется величиной резкого и достаточно освещенного изображения, заметно неухудшенного аберрациями, пригодного для практических целей.

Рис. Угол поля зрения

Рис. Угол поля зрения и круг изображения кадра 24*36 мм

Классификация объективов по углу изображения

В зависимости от соотношения диагонали кадра и фокусного расстояния объектива различают следующие основные типы объективов:

нормальноугольный— объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра;

узкоугольный — объектив, у которого фокусное расстояние значительно превышает диагональ кадра, имеет небольшой угол изображения и предназначен для съёмки удаленных предметов;

широкоугольный— объектив, у которого фокусное расстояние заметно меньше диагонали кадра; предназначен для съёмки в ограниченном пространстве;

сверхширокоугольный объектив(«рыбий глаз») — объектив, у которого угол изображения больше 140° или даже 180°. Имеет очень большие геометрические искажения и используется, в основном, для художественной съёмки.

объектив с переменным фокусным расстоянием, так называемый трансфокатор(иногда их также называютзумм-объектив, или простозум).

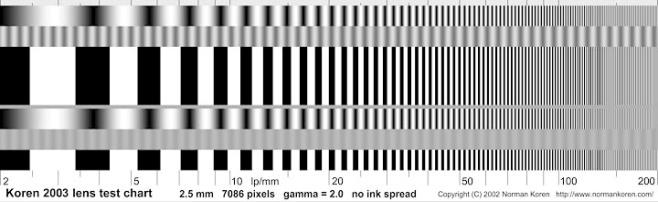

5. Разрешающая спообность (сила) объектива.

Разрешающей способностью называется

способность оптической системы изображать

раздельно две линии или точки,

характеризуется максимальным числом

прозрачных и непрозрачных штрихов,

равных по ширине, различаемых на 1 мм

длины изображения. Определяется по

специальным штриховым тестам:

визуально - рассматриванием в микроскоп оптического изображения штриховой миры, построенного объективом, на оптической скамье, не фотографируя его на пленку, полученное значение принято называть разрешающей силойобъектива.

фотографически - фотосъемкой теста. При анализе полученного изображения применяют термин "фотографическая разрешающая способность".

Величину разрешающей силы определяют ряд факторов: 1) дифракция светана круглых отверстиях оправ, в которые вмонтированы линзы и другие компоненты объектива; 2) остаточныеаберрационные погрешностиоптической системы объектива; 3) светорассеяние в объективе; 4) контраст миры.

Разрешающая сила объективов неоднородна по полю изображения, центральные лучи, идущие вблизи главной оптической оси перпендикулярно плоскости пленки, обеспечивают наибольшее разрешение. Изображение на краях снимка строится наклонными лучами и имеет меньшее разрешение из-за наличия у объективааберраций, которые на краях всегда больше, чем в центре.

Разрешающая сила максимальна при определенном значенииотносительного отверстия (диафрагмы).