- •1. Предмет и задачи геодезии

- •2. Понятие о форме и размерах земли. Физическая поверхность. Шар, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения.

- •4. Карта. План. Влияние кривизны земли на измеренное расстояние. Пределы участков земной поверхности, которые можно принять за плоскость.

- •5. Определение масштаба в геодезии. Виды изображения масштабов, их точность.

- •6. Топографическая карта. Масштабный ряд топокарт в России. Точность масштаба карты.

- •7. Понятие проекции Гаусса-Крюгера для топокарт.

- •8. Разграфка и номенклатура топокарт.

- •9. Высоты точек земной поверхности. Виды высот. Отметка точки. Превышение.

- •10. Географическая система координат. Определение географических координат точек земной поверхности по карте.

- •11. Прямоугольная система координат в геодезии.

- •12. Склонение магнитной стрелки. Гауссово сближение меридианов. Связь ориентирующих углов.

- •13. Ориентирование линий местности. Румб, дирекционный угол, истинный и магнитный азимуты.

- •14. Способы ориентирования топокарты.

- •15. Условные знаки. Типы условных знаков.

- •16. Основные формы рельефа местности. Сущность изображения рельефа горизонталями. Свойства горизонталей.

- •17. Определение дирекционного угла, истинного и магнитного азимутов линий по топографической карте.

- •18. Направление ската. Крутизна ската и ее характеристики. График заложений. Определение крутизны ската на топокарте.

- •В обратной геодезической задаче находят дирекционный угол и расстояние:

- •21. Высота сечения рельефа на картах различных масштабов. Нормальная высота сечения.

- •23. Уклон местности. Построение на карте линии заданного уклона.

- •24. Карта. План. Влияние кривизны земли на измеренное превышение.

- •28. Средняя квадратическая погрешность арифметической средины.

- •29. Нивелирование. Методы нивелирования и их точность.

- •30. Геометрическое нивелирование. Способы нивелирования, их достоинства и недостатки, применяемые приборы.

- •33. Определение цены деления цилиндрического уровня нивелира нз.

- •34. Исследования и поверки нивелиров

- •35. Главное условие нивелира и его поверки.

- •41. Государственная плановая геодезическая сеть.

- •42. Государственная высотная геодезическая сеть.

- •43. Понятие о съемочной сети. Принцип организации съемочных работ.

- •44. Части геодезических инструментов. Уровни.

- •49. Поверка и юстировка цилиндрического уровня.

- •51. Поверка и юстировка сетки нитей.

- •52. Измерение горизонтального угла.

- •53. Измерение вертикальных углов.

- •54. Юстировка (исправление) места нуля.

- •55. Принцип измерения расстояния нитяным дальномерам.

- •66. Уравнивание высотного хода тригонометрического нивелирования.

23. Уклон местности. Построение на карте линии заданного уклона.

Уклон местности (Уклон) - тангенс угла наклона линии местности к горизонтальной плоскости в данной точке.

где: i — уклон местности;

Н — разность высоты между двумя точками

в м

![]()

l —расстояние между этими точками в м.

Проведение линии с уклоном, не превышающим

заданного предельного. Необходимость

решения такой задачи возникает, например,

при выборе трассы для будущей дороги.

Вычисляют соответствующее заданному

предельному уклону iпр заложение,

выраженное в масштабе карты, (здесь M –

знаменатель масштаба).

![]()

Чтобы уклон линии не превосходил iпр, ни одно заложение на ней не должно быть меньше, чем рассчитанное d. Если расстояние между горизонталями больше рассчитанного, направление линии можно выбирать произвольно. В противном случае в раствор циркуля берут отрезок, равный d, и строят ломаную линию, умещая между горизонталями рассчитанное предельное заложение (рис. 4.9).

24. Карта. План. Влияние кривизны земли на измеренное превышение.

Карта — это уменьшенное изображение всей поверхности Земли или отдельных ее частей на плоскости, которое построено с учетом того, что Земля является шаром. На карте масштаб в разных ее частях неодинаков, хотя не на всех картах колебания масштаба различны по своей величине. Помимо этого, на картах всегда нанесена градусная сетка (меридианы и параллели).

Уменьшенное изображение на бумаге горизонтальной проекции небольшого участка местности называется планом.На плане местность изображается без заметных искажений, так как небольшой участок поверхности относимости можно принять за плоскость.

Маленькие участки земной поверхности будут ортогонально изображаться на плоскости без заметных искажений. Но с увеличением расстояния искажение будет расти очень быстро.

Большие участки нельзя изобразить на плоскости без искажений(без складок или разрывов). Задача состоит в том, чтобы определить их закономерности математически.

25. Критерии оценки точности результатов равноточных измерений.

Наибольшее

распространение в геодезии в качестве

критерия оценки точности получила

средняя квадратическая ошибка,

предложенная К.Ф. Гауссом. Её значение

вычисляется по формуле: где

[▲2]=

▲12+▲22+...+▲n2.

где

[▲2]=

▲12+▲22+...+▲n2.

26. Наиболее надежное значение измеряемой величины из ряда равноточных измерений. (Вывод формулы).

1.Вычисляем среднее арифметическое из результатов равноточных измерений.

xштрих=x0+[E]/n , где х0-минимальное значение измеренной величины.

Ei=xi-x0 - остатки.

2. Вычисляем поправки V: Vi=xштрих-xi.

3. Выполняем контроль: [V]=0.

Если при делении [E]/n была допущена погрешность в округлении, равная ω=xприн-хточн, то [V]=n*ω.

4. Находят [V2],[E2] и [E]2/n.

5. Контролируют вычисление [V2] по формуле [V2]= [E2] - [E]2/n.

Расхождения между вычисленными значениями [V2] в пункте 4 и определенным в п.5 не должно быть более 2-3%.

6. Вычисляют

![]() .

.

7.Вычисляют среднюю квадратическую

погрешность арифметической середины

![]()

8. Записываем окончательный результат измерений X=xштрих±mM.

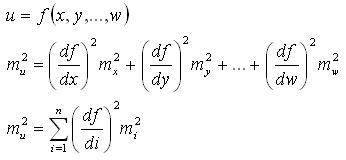

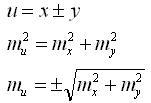

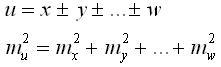

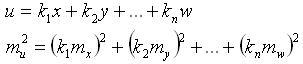

27. Средняя квадратическая погрешность функции измеренных величин.

В тех случаях когда искомая величина не может быть определена непосредственно, а вычисляется через измеренные величины, она является функцией измеренных величин. Например, в треугольнике ABC нет возможности измерить сторону ВС=а непосредственно. Однако измерив сторону АС=b, и сторону ВС можно вычислить через измеренные величины.

Сторона ВС является функцией измеренных величин α, γ, b. Формулы для оценки точности различного вида функций измеренных величин:

Произведение измеренной величины на постоянный множитель:

Сумма или разность двух измеренных величин:

Алгебраическая сумма нескольких измеренных величин:

Линейная функция:

Функция общего вида: