- •Некоммерческое акционерное общество

- •5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение

- •Введение

- •1 Лабораторная работа. Измерения электрического сопротивления с помощью модели омметра в LabView

- •1.1 Общие сведения

- •1.2 Порядок выполнения работы

- •1.3 Контрольные вопросы

- •2 Лабораторная работа. Измерение электрического сопротивления методом двух вольтметров

- •2.1 Общие сведения

- •2.2 Порядок выполнения работы

- •2.3 Контрольные вопросы

- •3 Лабораторная работа 3. Измерение сопротивлений методом амперметра и вольтметра

- •3.1 Общие сведения

- •3.2 Порядок выполнения работы

- •3.3 Контрольные вопросы

- •4 Лабораторная работа. Модель схемы компенсатора в LabView

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Порядок выполнения работы

- •4.3 Контрольные вопросы

- •5 Лабораторная работа. Электрический термометр на основе моста постоянного тока

- •5.1 Общие положения

- •5.2 Порядок выполнения работы

- •5.3 Контрольные вопросы

- •6 Лабораторная работа. Измерение частоты сигнала при помощи электронного осциллографа

- •6.1 Общие положения

- •6.2 Порядок выполнения работы

- •6.3 Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Содержание

4.2 Порядок выполнения работы

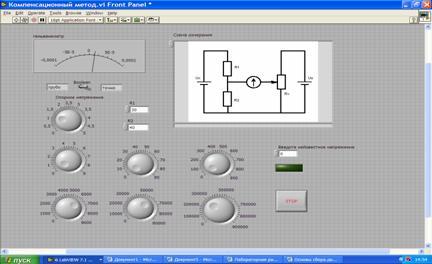

1) Запустить программу LabVIEW и после открытия файла (Компенсационный метод.vi) должно появиться модель схемы (см. рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 – Лицевая панель модели компенсатора

На схеме приведены: шкала гальванометра; переключатель с двумя положениями «грубо» (слева) и «точно» (справа), регулятор опорного напряжения, блок для ввода значений сопротивлений R1 и R2, кнопка «STOP». Кнопка «STOP» служит для выключения виртуального прибора.

2) Сопротивление потенциометра равно R = 1кОм. Набрать следующие данные: R1 = 500 Ом и R2 = 500 Ом (к = 0,5); U0 = 5B и Ux = 4В.

3) Установить переключатель в положение «грубо» (влево) и изменяя сопротивление потенциометра Rx – магазин сопротивлений, добиться нулевого положения стрелки гальванометра. После чего необходимо перевести переключатель в положение «точно» (вправо) и произвести действия повторно. Если компенсация достигнута, то загорается лампочка «Верно».

4.2.1 Задание.

Рассчитать по формуле (4.1) неизвестное напряжение Ux с учетом того, что приведенная погрешность сопротивления потенциометра R = 1кОм равна δR = ±0,01%.

4.3 Контрольные вопросы

1) В чем заключается метод компенсации?

2) От чего зависит точность измерения компенсатора?

3) Какие достоинства компенсационного метода?

4) Какие основные недостатки?

5) Можно ли использовать потенциометр в качестве датчика угла?

6) Какие основные недостатки потенциометра?

5 Лабораторная работа. Электрический термометр на основе моста постоянного тока

Цель работы: ознакомиться со схемой термометра и методом измерения электрического сопротивления терморезистора с помощью моста постоянного тока, а также с факторами, влияющими на точность измерения.

5.1 Общие положения

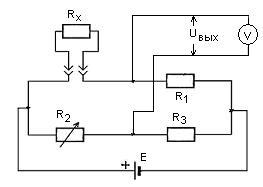

Схема электрического термометра на базе моста постоянного тока приведена на рисунке 5.1. Основным элементом схемы электрического термометра является мост постоянного тока, в плечи которого включены постоянные резисторы R1,R3, регулировочный R2 и терморезистор Rx. Питание осуществляется от источника питания Е и подается на одну из диагоналей моста. С другой диагонали снимается выходное напряжение, измеряемое вольтметром V. Из теории электротехники вытекает, что выходное напряжение моста равно

![]() (5.1)

(5.1)

Очевидно, что Uвых = 0, при условии

![]() .

(5.2)

.

(5.2)

Это условие называется балансом моста.

Рисунок 5.1 – Схема электрического термометра

В качестве Rx устанавливается терморезистор, а с помощью регулировочного резистора R2 настраивается баланс моста по нулевому показанию вольтметра, например, при комнатной температуре. Если терморезистор поместить в исследуемую среду, то последует изменение величины сопротивления терморезистора Rx и, соответственно, наступает дисбаланс моста, т.е. вольтметр на выходе покажет напряжение пропорциональное измеряемой температуре.

Тогда из (5.2) следует, что

![]() (5.3)

(5.3)

Обычно в приборах на мостовых схемах R2 = R3 = R и k = 1.

Тогда формула (5.1) примет вид

![]() (5.4)

(5.4)

Отсюда, измеряемое сопротивление равно

![]() (5.5)

(5.5)

Мостовая схема является дифференциальной, следовательно, в ней компенсируются аддитивные погрешности (числитель формулы 5.1). Если напряжение питания моста Е не стабилизировано, то при его вариациях возможна мультипликативная погрешность. Для ее исключения используется компенсационный метод измерения выходного напряжения моста.

Терморезистором называется измерительный преобразователь, активное сопротивление которого изменяется при изменении температуры. В качестве терморезистора может использоваться металлический или полупроводниковый резистор. Датчики температуры с терморезисторами называются термометрами сопротивления.

Имеются два вида терморезисторов: металлические и полупроводниковые. Как известно, сопротивление металлов увеличивается с увеличением температуры. Для изготовления металлических терморезисторов обычно применяются медь или платина.

Функция преобразования медного терморезистора линейна:

![]() ,

(5.6)

,

(5.6)

где Ro — сопротивление при 0 °С;

α = 1,17 оС-1 — температурный коэффициент меди.

Сопротивление терморезистора зависит не только от температуры окружающей среды, но и от проходящего по нему тока. Перегрев медного термометра током не должен превышать 0,4 °С, а платинового - 0,2°С. Для этого ток не должен превосходить 10-15 мА.

Полупроводниковый терморезистор - термистор - изготавливается из окислов различных металлов: меди, кобальта, магния, марганца и др. С увеличением температуры сопротивление термисторов уменьшается. Их функцию преобразования обычно аппроксимируют выражением

![]() ,

(5.7)

,

(5.7)

где Rt - сопротивление термистора при температуре Т в Кельвинах;

А и В - постоянные, зависящие от материала и технологии.

В зависимости от типа они могут применяться для измерения температур от -100 до +120-600 °С. Их чувствительность в 6-10 раз больше, чем чувствительность металлического терморезистора. Кроме того, термисторы имеют значительно меньшие массы и размеры (диаметр от 0,006 до 2,5 мм).

Термисторы применяются для измерения температуры в тех случаях, когда не требуется высокая точность, но нужно измерить температуру малых объектов, обладающих малой теплоемкостью. Они широко используются, например, в биологии. С помощью термистора, смонтированного на острие иглы, можно измерить температуру внутренних органов живого организма. Широкое применение термисторы находят в различных приборах для температурной коррекции характеристик приборов.

Недостатком термисторов является нелинейность функции преобразования, большой разброс их параметров, а также старение и некоторая нестабильность характеристик. В течение первой недели их сопротивление может измениться на 1-1,5%. В дальнейшем изменение сопротивления термистора происходит медленнее, не превышая 0,2% в год.

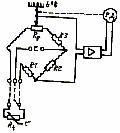

В менее ответственных случаях для измерения температуры используются мосты с ручным уравновешиванием, в производственных условиях — автоматические. Упрощенная схема автоматического моста показана на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 – Схема автоматического моста для измерения температуры

Измерительная цепь представляет собой мост, состоящий из манганиновых резисторов R1-R3 и терморезистора Rt. Если мост не уравновешен, напряжение измерительной диагонали усиливается и подается на реверсивный двигатель РД. Вал двигателя через редуктор соединен с движком реохорда Rр и перемещает его так, чтобы напряжение разбаланса уменьшалось.

Терморезистор подключается к мосту с помощью двух или трехпроводного кабеля. Двухпроводный кабель включается последовательно с термометром в одно плечо, что вносит погрешность в измерение. При трехпроводной схеме (см. рисунок 5.2) по одной жиле кабеля к термометру подводится напряжение питания Е, а терморезистор подсоединяется в смежные плечи моста. Одинаковые изменения их сопротивлений практически не разбалансируют мост. Таким образом, исключается погрешность, которая могла бы быть при изменении температуры кабеля.